林夕寫給張國榮最後幾首歌詞中的秘密

歲月沉澱了成熟的光華,同時也沉溺了生命剩餘無幾的掙扎,張國榮在後期的演藝生涯裡,不但演出了死亡的本能意識,也歌出了日落的末世生命。弗洛伊德在他的短文《論短暫》(「On transience」)中指出,快樂很快,生命很短,短暫消逝的東西越見其珍貴罕有的價值,也越容易引起哀悼失落的情緒,而藝術工作者和哲學家總帶有這種先知的天分,比常人提早發現事物幻變和世界幻滅的事實。人生如夢,戲如人生,張國榮在最後的歲月裡唱出了生命匆匆來去的苦澀——一九九九年他推出《陪你倒數》大碟,同碟收錄歌曲《夢死醉生》,描畫夢幻生死的快感和頹廢;二○○一年他與黃耀明合作推出Crossover,裡面有一首合唱歌曲《夜有所夢》,訴說失眠的痛不欲生和苦海無邊。

這前後兩首歌曲,相隔只有短短三年,卻彷彿走了漫長的歷程,由生命的狂歡走到頹敗。或許我們可以爭議唱片的歌曲內容是經由媒介工業和市場導向為歌手打造的結果,呈現的文化造像也不過是一個體系的產品,然而,我們也不能否認歌手與市場是互動的,形象的打造有時候不能完全脫離歌者本身的個性、氣質、信仰和能力,沒有張國榮與生俱來的頹廢美,《夢死醉生》和《夜有所夢》便不能體現那份朝生暮死的震盪力。此外,作為殿堂級的歌手,張國榮自退休復出加入香港滾石唱片公司及環球唱片公司後,便一直參與唱片的製作,從曲詞的選擇到大碟的主題,以至音樂錄像的拍攝,他都主導投入。如果說藝人和歌手有兩種,一種是被動地演好別人分派給予的角色和身份,另一種卻是在環境重重的限制中主動爭取活動的空間,致力演出自己的風格,那麼張國榮便屬於後來的那一種了。香港填詞人林夕在悼念張國榮的文章《四月一日之後》中寫道:

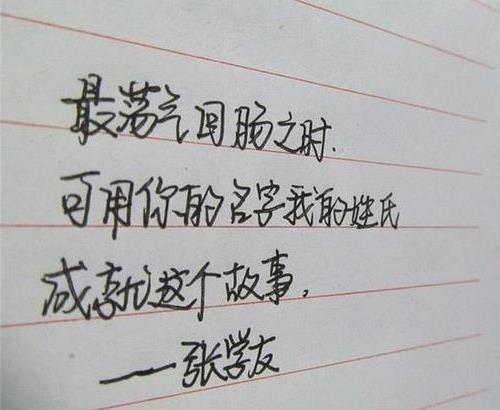

從一九九五年他復出樂壇開始,我替他打造了大量不同風格的歌詞,飛揚、纏綿、妖媚、憂鬱、沉溺、喜悅、悲傷,轉眼八年,至此畫上了句號。可遺憾的是,在最後的五首歌的歌詞裡,我依然按以往路線在感情世界中唱遊,並沒有寫下一些心靈雞湯式的歌詞。監製曾經提醒我,別寫太悲的東西,我也沒有特別放在心上,忽略了當時他心境上的需要。我忽然很內疚,寫下了那麼多勾引聽眾眼淚的歌詞,究竟對這個世界有什麼意義?

林夕的自白道出了填詞人與歌者之間長期合作的夥伴關係和緊密的情誼,也浮現了作為文化產品的流行音樂製作背後的人情素質,而我們常常說的「傳奇」,便是在大眾聲光電幻裡劃下了屬於個人的演藝風華,久久不能讓人忘記,「飛揚、纏綿、妖媚、憂鬱、沉溺、喜悅、悲傷」,就是張國榮給香港流行音樂定格的聲情風貌。

《夢死醉生》、《陪你倒數》、《夜有所夢》和《玻璃之情》都是林夕為張國榮書寫的歌詞,四首歌曲逐層深入生命無常的末世思想裡,剖視世界倒下、自我分裂、情感崩塌的焦慮,從《夢死醉生》的「有一夢 便造多一夢/直到死別 都不覺任何陣痛/趁衝動 能換到感動 這愉快黑洞/甦醒以後誰亦會撲空」,到《陪你倒數》的「時候已經不早/要永別忍多一秒已做到/朝著世界末日 迎接末路/要抱著跌倒」,甚或是《玻璃之情》的「我這苦心 已有預備/隨時有塊玻璃破碎墮地」,道盡生命個體的脆弱、醒和夢的界限模糊,以及當「時間」走到盡頭的幻滅和一無所有。弗洛伊德說美麗的事物總容易凋萎、消亡,不能恆久保有,因為寂滅是世界自然的定律,有生必有死,亦方生方死;克裡斯特娃也說當人沉溺於事物短促消逝的哀傷到了極點,便會產生狂喜的反射,為了支撐沉重的哀痛,必須以狂喜的輕省提升生命敗亡的美感(BlackSun,0—0)。從美學和哲學的角度看,玻璃墜地、天搖地撼和頹垣敗瓦是生命和世界無可奈何的歸宿,林夕的詞、張國榮的歌聲,不過是唱出了無常的有常、有情的無情而已,而受眾如我卻會在這種苦痛的沉溺當中獲得狂喜的快感和寂寞的撫慰,像弗洛伊德所說的先知一般提早領會和應驗事物寂滅的真理。

個人最喜歡還是張國榮與黃耀明合作的《夜有所夢》,將失眠的苦況痛快淋漓地披現眼前,凡有類同經驗的受眾定然會身同感受:「現在二十四度現在二十五度/現在二十八度 現在沒事給我做」,是反覆不能入睡的掙扎;「偷窺我 跟蹤我 驚險到想吐/我拒捕 我要逃 我要掛號/我一路睡不好 只為噩夢太嘈」,是夢魘的壓迫和恐懼的侵襲;「逐步逐步鎮靜 逐步逐步鎮靜/現在盡量鎮靜 別問為什麼鎮靜」,是企圖自行治療和平衡自我的做法,但總會徒勞無功。弗洛伊德在闡釋抑鬱症的狀態時說,因著無法解除心魔而致使失眠,是一個自我即將耗盡的過程,是悲傷承載至無力承載的結果(「Mourning and Melancholia」,)。《夜有所夢》揭示的是無重的失眠狀態,摻雜驚恐和憂鬱的纏繞,噩夢週而復始,漫長沒有盡頭;此外,「失眠」可說是一項最孤獨的掙扎,根本不可能有旁人能夠伸手援助,反而越是掙扎越孤立無援,驚恐和壓抑也隨之加強和加深,猶如跌入無底的黑洞之中,不知失眠何時終止,睡了醒了又能否再睡,明天晚上是否重蹈覆轍,終至有一種無法自我掌控的焦慮和頹敗,直至崩潰。

《夢死醉生》唱道:「不開心 再睡到開心……甦醒以後難道你會哭出笑容」,《陪你倒數》唱道:「大結局 今天最後/不必寄望來生 等拯救/不要彼此詛咒/你亦無餘力再走」,這些唱頌,讓我想起了張愛玲的說話:「時代是倉促的,已經在破壞中,還有更大的破壞要來。」或:「時代是這麼沉重,不容那麼容易就大徹大悟。」張國榮演出了蒼茫的生命,也唱出了末世的個人風情,在妙曼的歌影聲情裡,他和為他打造形象的幕後功臣從來都沒有刻意建構一個智者的角色,解決時代的問題;相反,張不過是掉落風塵的人間行者,以魅惑的姿態告訴我們怎樣在末世裡跳著自己醉心而優美的探戈,沉溺至死,至死方休。