张成赵琳 赵琳:上海的建筑名片不止一张

10月12日,房天下在雅居乐长乐渡举行2013"寻找中国城市建筑名片"高峰沙龙活动。活动邀请清华大学建筑学院教授贾珺、南京大学城市科学研究院副院长胡小武、南京大学城市科学研究院院长张鸿雁、东南大学(小区网论坛)建筑学院副院长冷嘉伟等建筑学专家学者和房天下五大城市的主编一起畅谈城市建筑文化复兴。

房天下上海主编 赵琳

上海开埠以来,海派建筑风格一直处于兼收并蓄之中。一座城市的建筑往往来源于两个方面,一是规划和政策层面,另一方面是长期积淀的人文层面。海派建筑更多的是一种精神,开放和吸收是其最大特征,这种特征也是上海这座仅有两百多年城市的特征。

海派建筑分成了三大体征,分别是万国建筑群,石库门里弄住宅,现代高层住宅。很多人到上海都会去看外滩。从外滩的建筑群来看,它是包括52幢高楼,从建筑风格来看,可谓近现代中国西式建筑的集大成者,包含了哥特式、巴洛克式、罗马式、古典主义式、文艺复兴式、爱奥尼克式等多种建筑风格。

这些风格,成为海派建筑的风格来源之一。同时,它在内部结构和建造原理方面是有着中国的建筑意义的。因为随着城市的发展,最终是会需要高楼的,在中国的高楼时代实际上来的并不是太早,而是有一点晚了,随着纯粹的对于建筑的尊重,这个意义可能在未来更多的是体现在包容和创新方面。

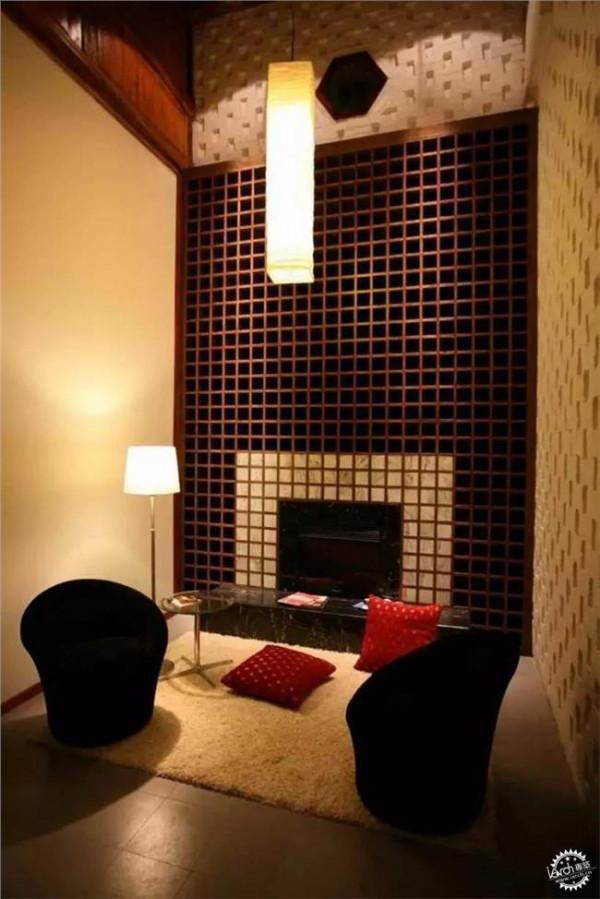

现代石库门,随着时代的发展,在兼收并蓄的基础上,石库门不断的进行着中西艺术、传统艺术与现代艺术的融合,上海最典型的案例就是上海新天地,在那里,石库门已经有了一次老瓶装新酒的嬗变。随着时代的发展,上海有一片旅游区域叫上海新天地。

第三个体征是现代高楼群,现代高楼群是随着上海的二次转型开始大力的发展起来的,其中是以陆家嘴为代表的建筑群,作为80年代末、90年代初的转型的建筑群,同样也是上海现代化建成的见证。

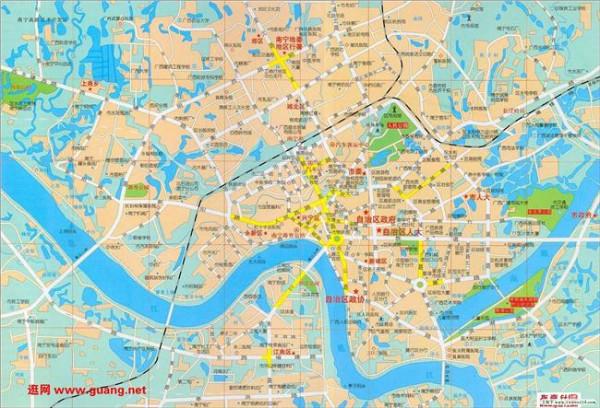

在"十二五"规划尤其是自贸区的大规划下面,上海可能会迎来第三次转型。因为上海在金融和贸易上一直有一个比较理性的探索,所以它肯定是跟着文化前进的精神,它会从外面吸收文化,另外一方面也会敢于变革和创新。所以复兴更多是来自于革新和融合的精神。

说到中国历史的名片,她认为对于上海来说,名片不是唯一一张。