京剧李和曾 省京剧院60年 我们曾一起走过

24晚,太原青年宫演艺中心的后台,演出前再一次见到于魁智、李胜素。他们是23日晚才匆匆赶来太原,此前刚结束了在澳大利亚的演出,当国家京剧院的大队伍都正在杭州演出的时候,副院长和一团团长却“甩团”直奔山西。李胜素说:“省京剧院是我的娘家,山西的事我义不容辞!”

我们刚坐定,门口呼啦涌进一拨人,“哎呀,胜素你回来啦!”“胜素,就想看看你。”……她忙起身迎上去,笑得合不拢嘴!送走客人,她回头抱歉地笑笑,“没办法,我这是回家!人离开了,心从来没离开。”好像离开15年,从未走远。

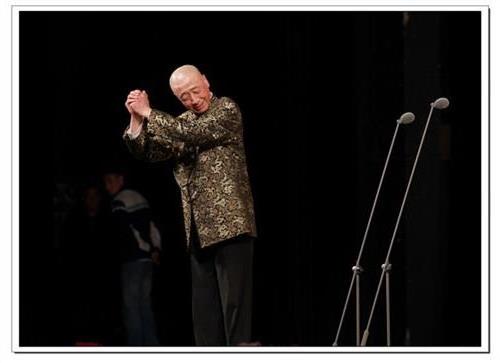

李胜素从1991年调入山西省京剧院,到2001年调入国家京剧院,和山西有将近十年的相守时光,它见证了山西省京剧院的一次次跨越,也把自己从一块璞玉打磨成后来的模样。“那是1990年,我还在河北邯郸市京剧团,因为1987年参加首届全国京赛得奖,省京剧院的老院长李和就跑到我们团去找我,一次、两次、三次,我想出于礼貌我也得来山西看看。

那也是个冬天,我第一次坐了那么长时间的车,钻了那么多山洞来到太原,外联主任接上我就去他们家里吃早饭,热腾腾的,一下子就见识了山西人的朴实热情。我想那就留下试试吧,又因为刘元彤先生(梅兰芳弟子,梅派传人,当时山西省文化厅副厅长)也在这里,我就正式留下了。”

1991年,24岁刚落户山西的李胜素,就一举摘得CCTV全国京剧青年演员电视大奖赛最佳表演奖,这成为她在山西打开局面的第一步,那之后,她每年都有新戏,《孟丽君》《精卫填海》《金谷园》《海誓》等等,极大丰富了她的艺术实践。

“我总说,河北养育我、山西培养我、北京成就我,在山西的那些年,正是我艺术上爬坡的时候。当时自己心气也很高,下农村、走矿山、到太旧高速路慰问都去了,基本上走遍三晋大地。我知道是整个团队都在托举我,这也看出山西培养艺术人才下的工夫。”

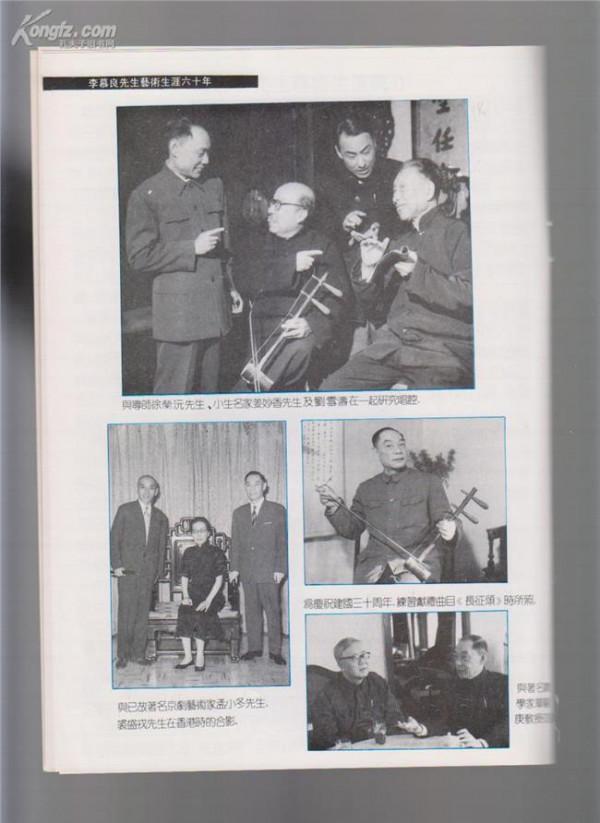

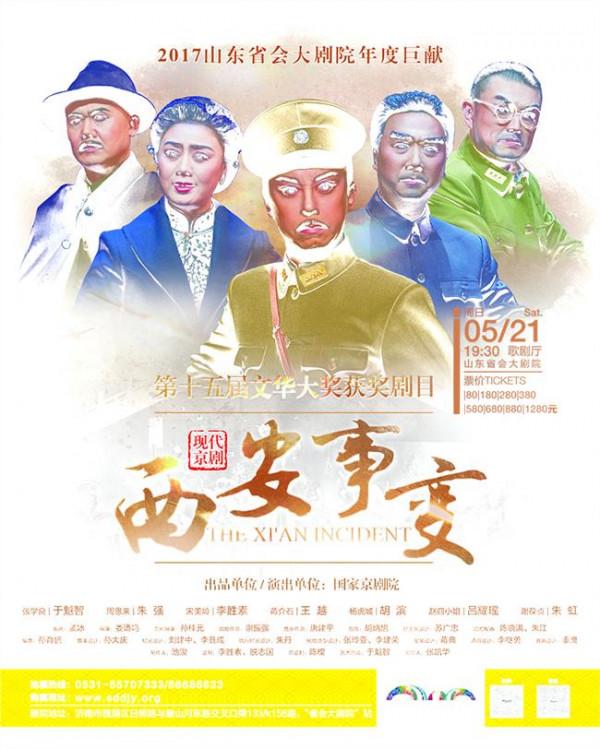

1995年,李胜素拜师梅葆玖先生门下,1996年就在山西成立的“梅兰芳青年京剧团”,隶属山西省京剧院。而从担任这个团的团长开始,李胜素真正成为山西京剧界的领军人物,而这也直接打通了京、晋两地的文化人才交流通道。

“那时候,山西省京剧院对人才培养非常重视,京剧讲究京字京韵京腔,我们就把年轻人整建制地送到中国戏曲学院附中学习,毕业再接回来。”省京剧院张智院长在之前接受采访时,也特意提到,从上世纪70年代,京剧院就开始人才培养,几乎是每五年一届,有几种模式,其中之一就是跟学校合作,先在院里打好基本功就送到北京去深造;另一种模式,戏校招生,这里派老同志去教学。

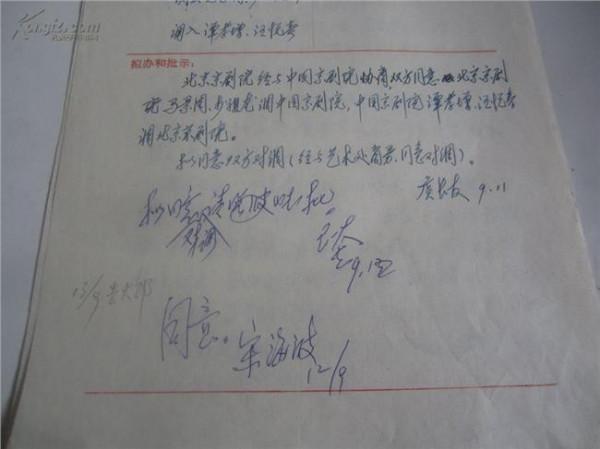

在这样的培养机制下,一大批艺术人才源源不断诞生,也不断输入到更高级的京剧院团中,当然,相应的省京剧院也面临着“人才流失”的尴尬。对此,于魁智说:“正面看,山西为中国戏曲事业的发展做了很多贡献。这次国家京剧院与山西省京剧院刚刚签署战略协议,以后通过人才交流培养,合作会更加频繁,山西观众也会看到更多高水平的演出。

人才培养不应该是局限化的,但我们也深知省级院团的艰难,所以还是呼吁能加大对京剧的扶持,能让更多的人通过国粹艺术了解传统文化。”