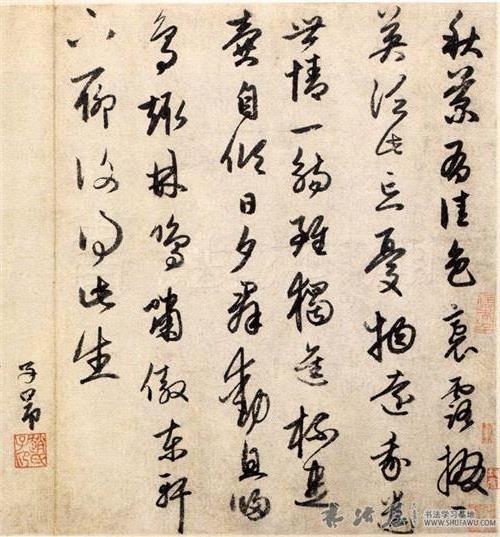

赵孟頫感兴诗欣赏

赵孟頫感兴诗欣赏

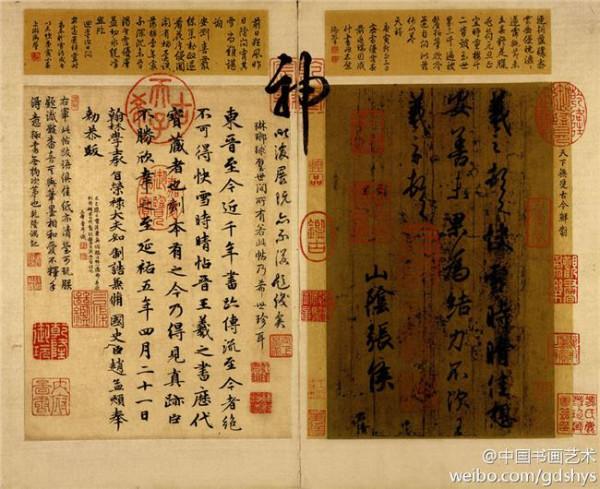

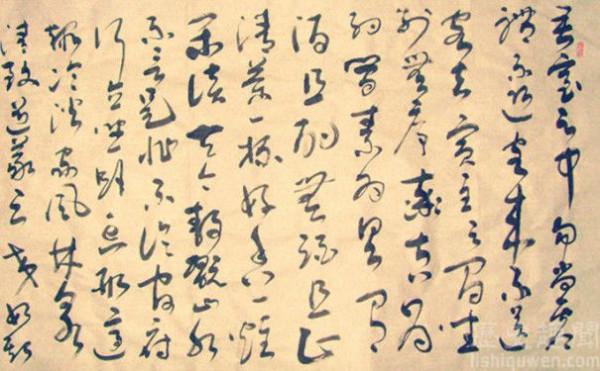

赵孟頫感兴诗,全称是赵孟頫感兴诗并序,这并不是赵孟頫所做的诗,是他用行书抄写的宋朝理学大家朱熹所做的《感兴诗》。而朱熹的《感兴诗》又是仿写初唐陈子昂的《感遇诗》,朱熹只是根据陈子昂的诗改写的。

赵孟頫感兴诗局部

陈子昂的《感遇诗》总共三十八首,都是五言古体,五言古体的最大特色就是朴实无华,但是却是饱含深意。南北朝时期的诗词,辞藻华丽,靡靡之音较多,很少有那种写理想抱负的五言古体诗。

陈子昂,一生际遇坎坷,曾经两次科举落第,直到第三次科举考试,陈子昂才中了进士。做官之后的陈子昂因为性格耿直,而且又不畏权贵,敢于直言进谏,所以屡遭打击。后来,感叹人生际遇的陈子昂作《感遇》三十八首,这组诗涵盖面极广,都是感叹实事的诗句,历史研究价值比较高。

后来,南宋理学大家朱熹读完陈子昂的《感遇诗》之后,有感而发,就模仿其作品,作了二十首诗,合在一起叫做《感兴》,也被称为《斋居感兴二十首》,朱熹自己还为这组诗写了一个简短的序,说明做这组诗的原因,以及这组诗所要表达的东西。

赵孟頫的人生际遇其实和陈子昂的差不多,两人最大的不同就是赵孟頫的生活没有陈子昂那么的凄惨。而《感遇诗》是初唐时期的著名诗词,朱熹又是南宋著名的文人领袖,他的理学影响了好几代人。所以赵孟頫才会去书写《感兴诗》。

赵孟頫感兴诗,用的是行书,而赵孟頫的行书有的人说是和王羲之不相上下,那行云流水之感,让人叹为观止。

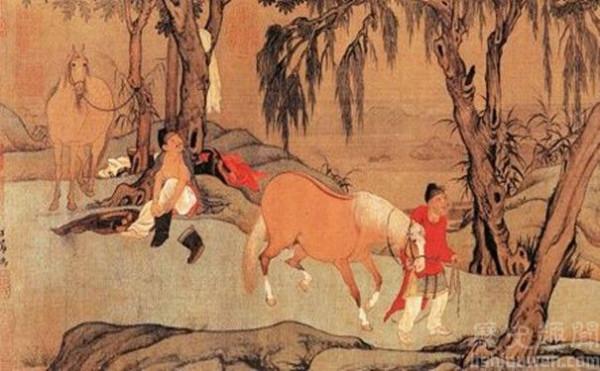

赵孟頫鹊华秋色图赏析

《赵孟頫鹊华秋色图》是赵孟頫回到老家浙江吴兴的时候,为自己家乡好友周密所作,这是一幅典型的文人山水画。这幅图的有趣之处在于,赵孟頫画的是济南之景,作画之处是在自己的家乡浙江。

赵孟頫鹊华秋色局部

赵孟頫回到家乡之后,见到了自己的好友周密,周密的祖籍是山东济南的,可是周密却从没去过自己的故乡。恰好当时的赵孟頫刚刚从“华不注山”和“鹊山”游玩归来,“华不住山”就是现在“华山”的古称。所以他就向周密说起了济南的美丽风光,说到高兴之处,不免画兴大发,就在周密的家中,准备好笔墨纸砚,即兴创作了这幅《鹊华秋色图》送给了周密。

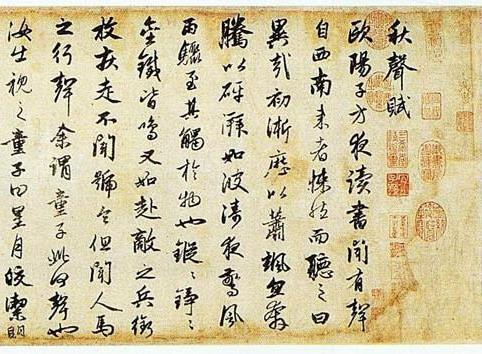

赵孟頫《鹊华秋色图》现在藏于台北故宫博物院,此图纵28.4厘米,横90.2厘米,是一幅图卷设色画。图中共有两座山,左边圆顶的是“鹊山”,右边尖顶的是“华不注山”,山前是水泽和树林,一派渔舟隐现,平和安宁的农家生活。

此幅图画的用色非常讲究,主色是青绿为主,两座山峰占了图画的大部分配色,这两座山峰用的是花青和石青两色,两色杂糅在一起就形成了一种特殊的蓝色。树木和水泽所用的颜色,都是为了配合两个山峰,这样就形成了一个比较舒服的视觉体系。

赵孟頫鹊华秋色图,虽然只是赵孟頫的即兴之作,但是即兴之作,才会更加容易的出珍品,所以这幅画作的艺术价值非常之高,他代表了赵孟頫文人画的一个新的境界。

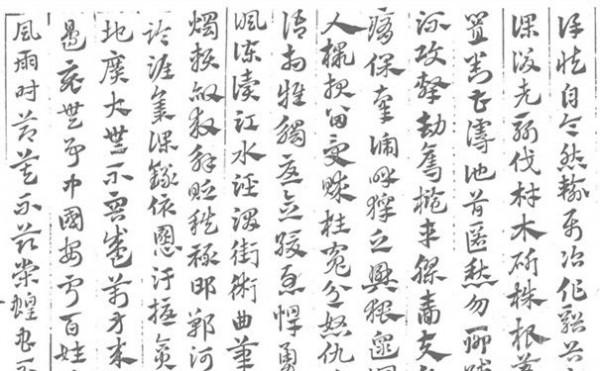

赵孟頫尺牍作品欣赏

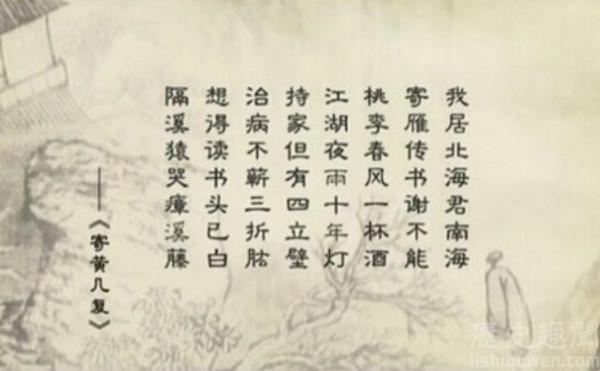

赵孟頫尺牍,指的就是赵孟頫的个人往来书信,尺牍在古代来说,有很多的意思,他不仅仅是木简,还可以指书信,也能算是文辞一类的东西,好会指墨迹、字迹。赵孟頫的尺牍,就是指对于赵孟頫来往书信的研究。

赵孟頫尺牍局部

赵孟頫留存后世的作品非常之多,其中他的尺牍作品也占有很大的一部分。我们对于古人的研究,出了通过一些历史的记载,还有几种方法分别是野史的阅读和民间的传说,县志的记载,其中还有一种最重要的方法就是研究古人的来往书信。

赵孟頫作为一个著名的书画家,他的书信对于别人来说,也是不可多得的佳作。赵孟頫尺牍,是研究其生平事迹的重要依据。史书的记载虽然都非常的准确,但是很多的所谓的正史,其实都是受到了统治者的影响。所以,那些所谓的名家正史,美化的意味较多,根据书信来分析人物,准确性还是非常的高的。

古代文人喜欢以文会友,以信会友,再加上那时的通信只有书信,所以文人之间的交流,除了面对面之外,也就只剩下了书信交流。赵孟頫作为一个文人,也是喜欢写写信的,信中多包含有时间节点,将这些时间节点连在一起,就是一条赵孟頫的人生轨迹。

赵孟頫尺牍除了历史研究价值,同时书法艺术价值也是非常的重要的,他是著名的书法家,赵孟頫的墨宝都是一字难求的,所以后人对他书法的研究也是将他的书信当做重要的研究依据。

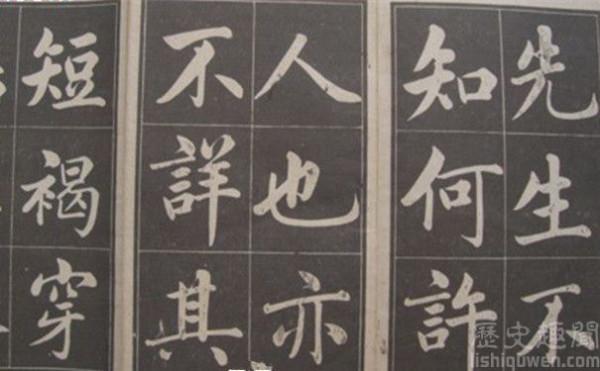

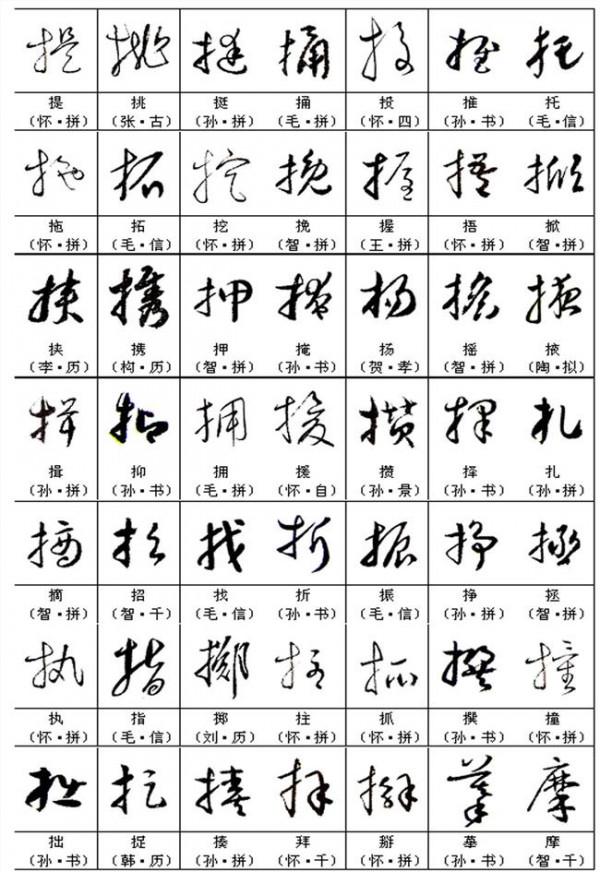

赵孟頫小楷书法欣赏

小楷,即是楷体小字,通俗的来讲,就是缩小了的楷书。楷书是由隶书演变而来,而小楷则是在楷书的基础之上,经过了一些改良,变得更加适合书写小字的一种特殊的字体。元代书画名家的也是一名小楷大家,赵孟頫小楷的代表作是他的《汲黯传》和《道德经》。

赵孟頫小楷局部

小楷的创立者是三国曹魏时期的著名书法家、文学家钟繇,钟繇本是隶书大家,楷书发展起来之后,钟繇也非常的热爱这种超脱于隶书的新的字体。他在书写楷书的时候,笔意纵横,笔势如那蛟龙入海,又如飞鸿戏海,所写的书法作品非常的生动有致。但是,钟繇所写的楷书,在结体的部位宽而且扁,横的笔画非常的长,竖得得笔画又非常的短,还保留着一些隶书的特点。

到了东晋王羲之时期,王羲之对小楷的书法更加的细心钻研,一步步的完善这种奇妙的书法,最终使其达到了尽善尽美的境地。后来,小楷在王羲之的儿子手上得到进一步的发展,王献之的小楷书法《洛神赋十三行》成为小楷的著名代表。

赵孟頫的小楷,是在王献之的基础之上,更加有了进步,他的小楷更加的苍劲有力,笔锋非常的硬朗。赵孟頫小楷的布局错落有致,但是却能够在一条直线之上,所有字体的笔画都能够做到协调一致。另外,赵孟頫小楷行气自然连贯,看着就像一串串的珍珠一样,非常的美丽,有魅力。

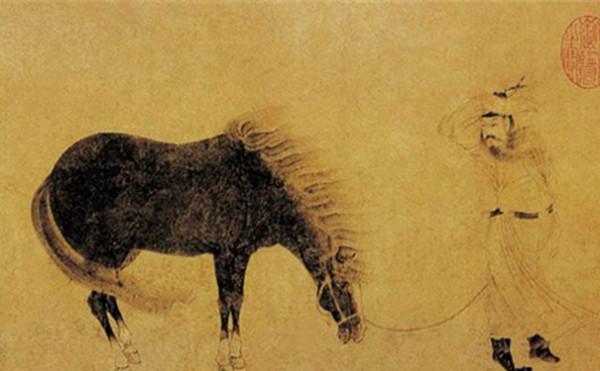

元赵孟頫书闲居赋欣赏

曾经执掌明代文坛二十年的著名文人王世贞曾经说过:“文人画起自东坡,至松雪敞开大门”,这里的松雪就是赵孟頫的别号。这句话是对赵孟頫的画做了一个客观的评价,道出了赵孟頫在中国绘画史上的地位。

赵孟頫《调良图》

对于中国绘画史的研究,永远都绕不过的一个人就是赵孟頫。元朝是中国的一个重要过渡时代,这不仅仅是在政治经济和社会发展方面,这也是一个文化的过渡阶段,特别是书法和绘画方面。赵孟頫是元初绘画过渡时期的一大巨擘,也正是他推动绘画方面的改变,为后世绘画的改变提供了方向。

赵孟頫最擅长的就是文人画,这是一种表达文人理想的绘画形式,文人画在唐宋时期一直平平无奇,等到元代之后,在赵孟頫的推动之下,文人画渐渐占据中国古画的主流地位。赵孟頫的画有几个非常重要的特点:

一是质朴自然,赵孟頫在元初提出的绘画口号就是“作画贵有古意”,这里的古意是指恢复西晋时期的质朴自然之风。北宋之后,绘画的工艺变得更加复杂,人们对于绘画的理解就是技艺复杂,超脱自然的画作就是精品,就像那些只知道堆砌华丽辞藻的文章一样,看起来非常的漂亮,但是可读性不强。

二是基础扎实,生活气息浓厚,写实性较强。赵孟頫曾经提倡“云山为师”,意思是注重基础和实践,要多外出写生,这种技艺手法,在现在的艺术学校之中都被广泛应用。所以赵孟頫的画,生活气息非常的浓厚,非常的贴近生活和自然。

三是书画结合,赵孟頫曾经提过“书画本来同”的口号,他主张以书法入画,使得绘画的文人气息非常的浓烈,画作的内在和韵味更加的强烈。

赵孟頫的画,是一个承上启下的作品,在他的作品能够看到前人的精华,也能发现后人的优点。

赵孟頫福神观记笔法赏析

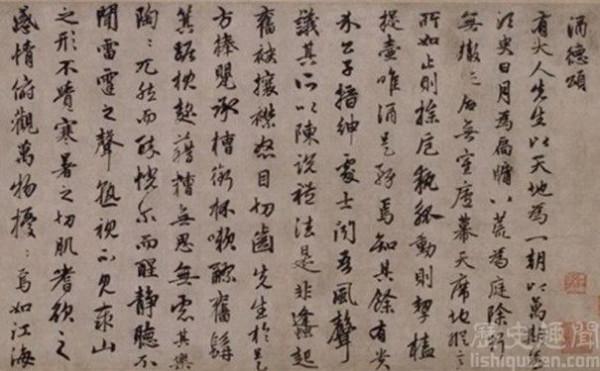

赵孟頫福神观记,全名是赵孟頫《杭州福神观记》,是赵孟頫书写的一篇碑文。这是一篇叙事型的文章,全篇讲的是杭州的福神观的建造始末。

赵孟頫福神观记局部

《杭州福神观记》是元朝时期的著名文学家邓文原撰写的,主要是记载了道教魁首张唯一派人在西湖断桥修建福神观的事情发展始末。这本是一篇及其平常的文章,但是经过文学大家的润色之后,使得这篇题材平淡的文章,焕发出了不一样的光彩。

赵孟頫是浙江吴兴人,身为一个浙江人,对于家乡的美景肯定是非常的喜爱,而西湖不仅仅是杭州的代名词,更是整个浙江的代表。断桥是西湖的美景之一,赵孟頫信奉的是道教,所以对于道教的文化是非常的推崇的。福神观是当时的道教领袖派人修建的,其中的重要性就不言而喻了,作为道教的一个忠实的信徒,只能用自己最擅长的东西来表达自己对于信奉的宗教的尊重。所以,作为当时的书法大家的赵孟頫为福神观题写了碑文,用的就是文学家邓文原写的《杭州福神观记》。

赵孟頫福神观记书写于他67岁高龄的时候,赵孟頫总共活了68岁,67岁的赵孟頫虽然也非常的喜爱书法,但由于年龄的原因,是很少题写碑文了。所以,晚年赵孟頫的墨宝是非常珍贵的。

晚年的赵孟頫,书法更加炉火纯青,用笔雄洪深厚,这幅字可是唯一的版本,赵孟頫所写的《福神观记》石碑早已不在,所以它的文本,是现存的孤本。

![>[转载]《思念》汪国真诗欣赏](https://pic.bilezu.com/upload/6/2d/62d3e6f6c9b8a1ab7e5fca817b6da530_thumb.jpg)