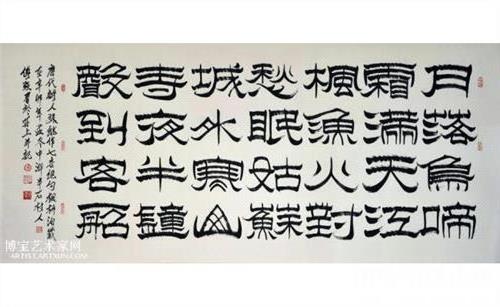

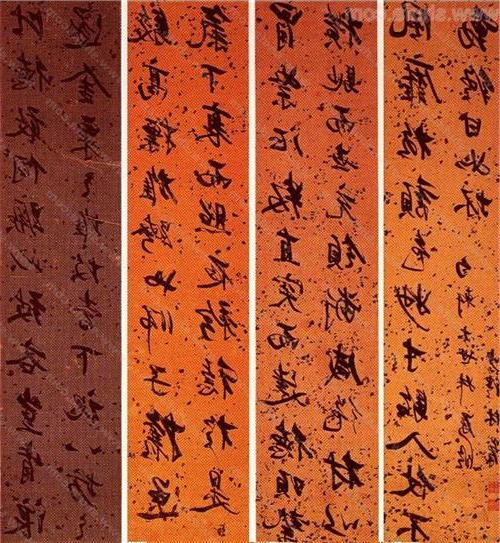

康生书法作品欣赏 康生书法、绘画作品欣赏

在网上看到一件材料,说云南“石林”那两个字原来是康生写的,后来被凿去了。

三十多年前我在云南当兵的时候,部队驻地正在昆明市与路南石林之间。因为是个训练部队,每拨学员毕业的时候,总要去那儿玩一趟,所以那些年没少往石林跑。不过当时真的没有注意那两个字的落款。

今天“石林”的字是国民党云南省政府主席龙云的款,找到以前的照片,尽管模糊,字体肯定变化不大,但是刻字的位置变了没有?我没有确证,又希望求真务实,于是只好把照片贴上来,求云南的朋友们考证了。顺便的,“研究”了一下有关康生的书法。因有此文。

1980年10月的中共十一届五中全会上公布了已故康生的罪行,决定开除其党籍,并撤销其《悼词》。是故,如果“石林”的两个字有变,该是1981年以后的事了。

(左为刘少奇1962年摄,右为丁光训90年代摄,注意其上下位置似有区别)

康生是中共最著名的书法家,其字在当代书法家里独树一帜,这大概是没有什么争议的。

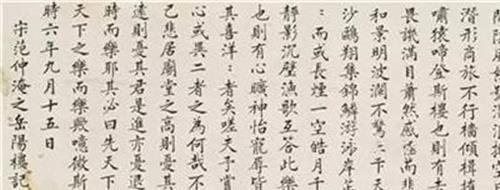

今天容易读到的康生的字在三联2002版的《田家英与小莽苍苍斋》里面,书中收有康生赠田家英的一部补书《醒世恒言》,因为该书缺佚七十余处3670字,该书第一册的卷尾,康生用习见的“康体”补了118字,因为和原书的木刻仿宋字不匹配,从卷三起,他以笔代刀,几千个小楷字从头至尾无一懈怠地写了一遍。

他在卷四前的梓页做了如下表述:“此卷缺二页,故按《世界文库》本补之,初次仿写宋体木刻字,不成样子,为补书只得如此。”据说这是康生在建国之初泡病号的几年中,值得留下的东西。

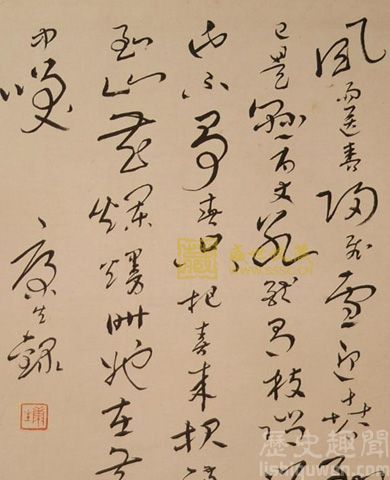

今天偶尔能够看到康生书法时常是拍卖会上;还有上世纪60年代荣宝斋出版的《宝晋斋法帖》封面上的五字狂草;一本号称“天下小楷第一”的《曹娥碑墨迹》也是由康生题签。“曹娥碑墨迹”五个字不再是狂草,而是带有隶书特点的楷书,写得笔墨沉着,即一般所谓的“康体”。

《田家英与小莽苍苍斋》书中还可以看到一幅他写给田的对联“高处何如低处好,下来还比上来难”。此外,1961年,中央重提双百方针,《人民日报》创学术版,报头“学术”二字即由康生题写;郭沫若故居原来在当眼处所摆巨幅书作《黔之驴》,也是康的手笔,不过在郭居开放时已撤去;当年《文物》、《考古》和《中國古代音乐史料概览》的題字也是康生的手笔,不过前二者現行的刊名又是换成郭沫若的字了。

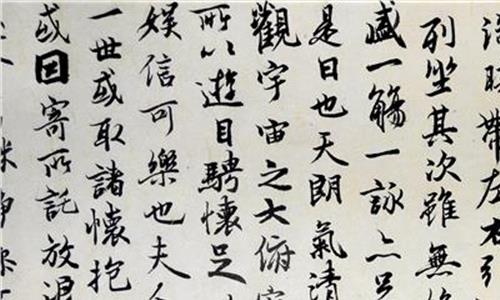

传说中的“康字”还有一幅他送给刘少奇的十四折扇面,两指间宽,康生用蝇头小楷誊抄了刘少奇的《论共产党员的修养》一篇文章!

所谓“康体”,其实是章草韵味十足的笔墨。

章草是汉魏之间出现的一种书体,它在西汉时已出现,至东汉趋于纯熟。至西晋,章草已开始向今草演化;至唐,章草几于绝迹:历数百年至元代以后,才又复兴章草,风格已大异于古人。

北宋黄伯思在《东观余论》中总结说“章草惟汉魏西晋人最妙,至逸少变索靖法,稍以华胜,世传书诸葛武侯对蜀昭烈语及豹奴等章帖,皆逸少书也。” “逸少”是王羲之的字,作为“书圣”,他奠定了今天中国书体的大模样,而此前的书体,则越来越具有收藏、鉴赏和研究的价值,这或许就是前些年故宫博物馆花大价钱收购“索靖”书法的原因。

搁半个世纪以前,写章草的书家似不很多,人民币上的“中国人民银行”六个字算是一例,不过竟稀罕到有人去考证它的作者是谁的地步。近些年在书法展览中已经越来越多地看到一些“章草”作品,这恐怕与书家在“复古”中追求变化与创新有些关系。

今人论,草书的最初阶段是草隶,当时是为了“趋急速”便将隶书写得简易些,这可以从近年来出土的不少楚、汉简牍中看到摸样。到了东汉,草隶进一步发展,形成了章草。

所谓章草,也就是笔画带隶书波磔的草书。章草的波磔一方面是受隶书波磔的影响,另一方面也是为了美观、规范化,汉末随着魏晋玄学的兴起,人们审美趣味发生变化,隶书因过度程式化已丧失活力,所以章草也不可避免地向今草转化。

介绍康生的书法,王力是有资格的。王在文革中很是“红”了一把,后来却又被江青打做“小爬虫”。68年初,北京满大街的标语“打倒‘变色龙’杨(成武 时任代总长)、余(立金 时任空军政委)、付(崇碧 时任卫戍区司令)与‘小爬虫’王(力 均为中央文革成员,下同)、关(锋)、戚(本禹)”,在那以前,王力一直在中央作为“秀才”,与康生多有过从。

王前些年在香港出过一本回忆录,其中说到堂奥上各位领导人的书法:“康生的条件又是别人比不了的。

他家从明清时就是大地主,家里有很多文物,他们从小就有临写真本真迹的条件。他参加革命后在上海做地下工作,公开的职业是开艺术照相馆,标价死贵,鬼也不上门。

除做地下工作之外,他就闭门写字。他在第三国际当执行委员时,闲暇时也是写字。他写字写了一辈子。在延安时他骑快马摔了一跤,损伤了脑神经。解放后,脑病发作,就觉得四周都是哗啦啦的延河水。苏联专家给他治病的同时,他用顽强的毅力用蝇头小楷抄写西厢记,以集中精神有利于治病。

一字一句,一连写了十几本,居然就治好了脑病。”书里还记载了最早的人大常委副委员长陈叔通的说法,当代中国有四大书家,康生、郭沫若、齐燕铭和沈尹默。

“按陈叔通的说法,真草隶篆,康生都精通,而且能左右开弓。尤擅章草,精通篆刻。陈叔通家中就有康生书的真草隶篆的四幅屏。”

关于康生其人的政治德行已有定论。有关他在收藏中的德行却似乎其说不一。

前几年,包括《人民日报》在内的报刊都有文章说到康生利用文革,霸占和盗窃文物的故事。今版的《康生传》(美 约翰·拜伦、罗伯特·帕克合著 社科院出版社出版)载:

“康生并非任意地盗窃珍宝,他有识别力,也有办法。他控制着文物局仓库,被没收的珍品就存放在那里,当红卫兵计划抢劫某个著名鉴赏家的家时,他安置在那里的代理人就会通知他,无论何时新到一批古玩珍藏,代理人都要告诉他。康生会要几份草拟的没收物品的存货清单,亲自检视掠夺物,选择他所要的东西。有时候他亲自发起对著名收藏家的家庭袭击,指示他的副手组织红卫兵去掠夺特定的居民。

康生访问文物局仓库的记录往往由敏感的工作人员和管理员保存和归档。这些记录显示,从1968年到1972年,康生以这种方式偷窃了北京文化菁英中96人的图书和收藏。他为自己搜集了12080卷善本书——比其他任何激进派领导人都要多,占移交的善本书总数的34%,古玩1102件,占移交总数的20%。只有林彪盗用的古玩比康生多。

除了当场盗窃之外,康生在购买文物时进行了充分的讨价还价。一幅价值数千美元的宋代绘画,他用10美分买下。他为价值超过86000元的绘画支付了2364元,为价值74000元的古玩只支付了250元。

康生“购买的文物”价值总数只有8万美元左右,但是那时中国与国际市场相隔绝,所以估计的中国艺术品价值总额远低于其真正的商业价值。康生打折扣购买的文物在商品交易市场的价格是数百万美元。

文物局官员往往是很勉强地把珍宝按康生所要求的价格卖给他,他们不敢拒绝他。当文物局的一位行政官员坚持认为康生支付的数目太低时,康生要他的秘书指责这位官员“缺乏无产阶级感情”——这种指责可以使此人在意识形态上的诚实受到怀疑,并且提醒他,康生作为无产阶级的领导人,可以制订他自己的价格标准。”

不过在王力的回忆录里,却有另样的描述:

“文革开始后,因为忙和乱,我和康生都不能再跑琉璃厂了。但他积极反对把文物归为四旧。毛泽东也这样,他根本不赞成破四旧,四旧是陈伯达提出的,但他说的四旧也不包括文物。在大动乱的年代里,康生也是反对任何人破坏任何文物的。

他自己没损坏过一件文物,对破四旧他曾主张坚决纠正。就是在他的建议下,毛泽东派戚本禹抢救了一批要被拉去化铜的古铜器,戚本禹为此讲了一篇话,日本共同社作了报道。

康生的其它文物,特别是善本书和部分字画都很值钱。据谷牧同志介绍,康生在文革前把自己所有的收藏品都捐献给国家,一分钱没要。可现在却有人说,康生是文物盗窃犯。

例子是康生把一个人家中被没收的一个有百根柱子的砚台据为己有,还说砚台是乾隆皇帝收藏的,并收入《西清砚谱》,边上刻有乾隆的题字,康生把乾隆的题字磨掉了,又刻上了康生自己的名字。康生会那样幼稚无知吗?有乾隆的名字不是更宝贵吗?”

王还坚持认为:“包括人民日报在内部都把康生说成是盗窃文物的罪犯。这是不负责任,违背事实的,也是不讲良心的。康生在别的问题上有错误,特别是在伤害干部上有重大错误,包括对王力他都做了昧心的事。

但我不能因为他曾经迫害过我,就不顾事实,在所有的问题上都骂康生。看到一个人被打倒,就可以不顾法律的、道义的任何责任,无理地辱骂他从娘肚子里起就是坏人,他所做的一切就都坏,这种风气很不好。康生在别的方面所做的事,在这里我不做批判,但在文物问题上,我是最有发言权来评判他的。我的结论是:康生在文物问题上不但无罪,而且有功,功还很大。”

王力曾长期在康生手下工作,他的有关叙述是否可以信从,是个见仁见智的事。不过这里倒不意间流露出文革初期堂奥上对“破四旧”的态度区别。至于文革前康生对文物工作的态度,今天有限的文字中,倒是褒多贬少的。

文革前,康生经常到荣宝斋去,一篇回忆荣宝斋旧事的文章中说起过这样一件事:

上世纪五十年代末,粮食紧张。荣宝斋装裱字画用的面得不到解决,连肖劲光大将和傅钟上将来裱画都要自带面粉。一次,一位智利画家也来裱画,自己带了一包燕麦粉,结果是既不能用来裱糊又不让通融。

康生知道此事后当即表示:“我们在经济上是碰到了暂时困难,可也没困难到这个地步,连外国朋友裱画都得自带面粉,这怎么成!荣宝斋裱字画所用面粉问题由我找有关部门解决。”第二天,北京市粮食部门负责人根据商业部长的电话指示,表示对荣宝斋的裱画用面全部照需供给。

这篇文章还说,康生来荣宝斋大都是欣赏新收购的旧字画,很少买东西。六十年代初,他曾在荣宝斋裱过一幅对联,拿来时没问裱一裱需要多少钱,取活时,裱工收了他八十元。为此,使他吃了一惊:“我当初在地摊上买这对字时才花了二元钱,裱一裱要这么多的钱呀!

”裱画师傅说:“康老,荣宝斋有规定,不管买字画时花多少钱,裱字画时一律按工料收钱。”康生听后,笑了笑,说声:“谢谢老师傅!”便告辞了。

人们论书,总爱“书”“人”兼论,“字”“品”互校。其实,远的如蔡京、严嵩、秦桧,近的如郑孝胥、康生,都有人品致下,书品致高的现象。一种成熟、自信的文明似乎完全不必因人废字,比如严嵩题写的“六必居”至今仍然在大栅栏那儿挂着,对于康生的书法,也大可不必处处遮盖斧凿之。

倒是康生小楷撰抄《论共产党员的修养》的扇面,如今不知藏在哪里?我想,这件东西,要是收在国家博物馆里,必是件深镌着上世纪下半叶中国莫测政治历史的巨藏!

![>[30P]田英章毛笔行书书法作品欣赏](https://pic.bilezu.com/upload/a/4a/a4a4c8a4ebe8d20cf45dcad8a39cbadb_thumb.jpg)