如何评价甘地甘地主义

甘地主义.即非暴力主义!非暴力主义及其评价问题,曾是我国史学界分歧较大的一个问题。近年来,在世界和平与全球化发展的大趋势下,这一问题再次引起人们关注和讨论。笔者认为,学术界在甘地非暴力主义评价问题上意见分歧,主要由于观察问题角度的不同。从宗教哲学层面与从政策实践角度去讨论,会得出完全不同的结论。我们应把作为政策手段的非暴力主义在政治实践中的作用,与作为社会生活原则和人生信仰意义上的非暴力主义对于人类理想社会构建的价值区别开来。本文试就该问题略陈管窥之见。一

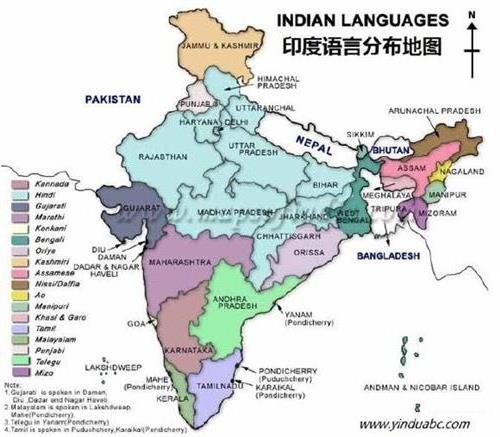

非暴力主义是甘地思想体系的核心,是其全部的宗教哲学思想、道德伦理思想和社会政治思想的基础和原则。早在古代印度教、耆那教和佛教经典中,非暴力的思想因素即作为一种道德准则或宗教戒律存在着。

甘地继承并发展了这种传统的非暴力观念,形成一套系统的非暴力主义学说。甘地认为,宇宙的最高本源和人类的最高道德准则是真理即神,它内含于每个人心中,表现为人的善性。当今人类中存在的丑恶现象,是因为人们天赋的神性即善性未苏醒的结果。而非暴力则是唤醒人的善性,恢复真理或神对人类的主宰,实现人类统一的手段。只要坚定地运用非暴力手段,定能揭示真理,实现人类理想。因而,甘地把非暴力看成是人类的天性,是神给予人的天赋的一部分,”作为动物意义上的人是暴力,作为精神上的人则是非暴力,非暴力是人类的法则”[1]。基于这种宗教性的哲学观点,甘地为人们制定了在实践中必须遵循的非暴力原则。

1 爱的法则。即普遍的人类之爱,这不仅包括人类的怜悯、慈善、宽恕、容忍和同情等感情,而且包括自觉忍受痛苦、无私和禁欲等精神。甘地认为,非暴力原则在消极方面是“不伤害”,即戒杀,在积极方面就是“爱”与“善”。“爱”非常重要,因为对“爱”的信仰是非暴力的前提,是非暴力战胜暴力,宽恕战胜惩罚,善良战胜邪恶的法宝,是非暴力主义者的力量所在。因而,他主张爱周围的一切人,包括自己的仇敌,甚至对统治印度的英国殖民者,尽管其十分残酷暴虐,也要慈爱为怀。认为只有这样才能感化、征服他们。

2 苦行。这是和“爱”的法则相联系的。甘地说:“衡量爱的标准是苦行,而苦行就是自我忍受痛苦”[2]只要人们通过自我牺牲和忍受痛苦,抑制自私、仇恨、报复、忌恨的感情,使自己内在的善性显现出来,就能焕发出一种巨大的精神力量,去感化和唤醒犯错误者和敌对者的内在善性,就能使其改邪归正,弃恶从善。

苦行很重要,是非暴力主义在实践中的表现,因为“不合作、文明抵抗、坚持真理等运动不是别的,只是苦行法则的新名词而已”[1]苦行包括绝食、静默祷告、素食、戒烟酒茶、自觉入狱受刑、棍棒刀枪加身毫不反抗等内容。

3 文明守法。这也是实践中的非暴力学说一再强调的。文明是指非暴力主义者对敌人要有一种宽宏大量的善意的胸怀,而且这种胸怀应该在每一个行动中表现出来的;守法是指非暴力主义者要自觉地服从社会的法律(在印度当时就是英印殖民政府的法律),甘地认为这是一种神圣的职责,是非暴力运动得以顺利进行的保证。

二

甘地把具有浓厚宗教色彩的非暴力信条作为一种绝对化的法则,运用于社会政治斗争,指导印度民族解放运动,让印度人民通过“启迪善性”,使殖民者“良心发现”的非暴力道路去争取自身的自由与解放,这就使得非暴力主义在政治实践中到处碰壁,难以发挥有效的政治作用,甚至迟滞了印度人民获取独立解放的进程。第一,每当印度民族运动达到高潮并要动摇殖民统治基础的时候,甘地总是从其神圣的非暴力信条出发,压制群众斗争。在1919年4月反对罗拉特法的不合作运动中,孟买等地群众为抗议英国军警屠杀无辜群众的阿姆利则惨案,突破了甘地设置的非暴力束缚,发动武装暴动,捣毁了警察局。

甘地认为群众违反了非暴力原则,宣布停止运动,并引咎自责说“犯了一个喜马拉雅山一样的错误”。以后历次运动高潮,如1921———1922年的不合作运动,1930年5月至1931年3月和1932年1月至1934年4月的“文明抵抗运动”;1940年10月至1941年12月的“个人文明抵抗运动”;1942年8月至1944年5月的“退出印度运动”等,都出现过类似情况,给印度民族解放运动带来了严重危害。第二,甘地囿于非暴力思想,在领导不合作运动中,只是以不能根本解决民族矛盾的具体事件和殖民地法律为斗争目标,而没有明确打起从根本上推翻英国殖民统治,彻底实现民族独立的旗帜。

英国的殖民统治,是印度贫穷、落后、愚昧和停滞不前的根源。印度人民面临的最主要矛盾,是从根本上推翻英印殖民统治,实现民族独立与解放。恩格斯指出:“一个大民族,只要还没有民族独立,历史地看,就甚至不能比较严肃地讨论任何内政问题”[3]而甘地却不是把群众斗争的矛头引向英国殖民制度,而是把无关民族独立大业的枝节问题作为目标开展运动,而且还要绝对文明和非暴力。如首次不合作运动中,甘地制定了以反对“罗拉特法”为中心的抵抗誓约,要人们通过”罢市,绝食,忏悔和各种机会”“誓对法案抵抗到底”。第二次不合作运动,也只是抵制英国(首先是食盐专营法),放弃所担任的职务,不上英国学校,不遵守对不可接触者的各种限制,抵制英货,不饮酒类,在给予印度自治的口号下进行群众性罢工和示威游行,抵制英国政府的各个委员会和个别官吏,拒绝纳税.

第三次不合作运动,正值“二战”的特定时期,虽然甘地在书面上提出一个“撤离印度”的口号,但斗争仍不过是非暴力不服从的老一套,远没有把印度民族斗争的正确途径和最终目标指给人民。正如尼赫鲁曾说的,甘地“在自治和独立的概念上总是含糊其辞”[4]。因此,尽管历次不合作运动给英国殖民者制造了许多麻烦,但却没有从根本上动摇英国殖民统治的基础。

第三,带有浓重宗教色彩的非暴力主义说教,愚钝了人们的反抗思想和精神,造成反英力量的无畏牺牲。甘地说:“一个信奉非暴力抵抗的人,是天生要受人欺负的”,他甘愿受骗,因为相信“欺人者终归是自欺”,因而甘地要人们苦行,自愿牺牲,忍受痛苦,即使在手握屠刀的殖民者面前也要内怀爱心。

这种苦行学说指导下的所谓民族运动曾有一幕令人惊骇的历史活剧。在1930年第二次不合作运动的“食盐长征”中,“甘地精选的两千五百名志愿者,早晨作完祈祷,发誓保证在遭受攻击时不反抗后,列队向一做座盐场进军,突然一队警察向队伍冲来,抡起带有铁箍的警棍向群众猛冲;但人群中没有一个人伸出手臂招架,从我站的地方听到令人毛骨悚然的棍击头盖骨的破裂声,挨打的人像十柱戏的木柱一样倒下了,地上失去知觉的人横躺竖卧,没有昏迷的人仍然保持着原来的对形,镇静而倔强地前进,直到被打晕为止”[5]。

这是一位在场目击者的记述。实践中的非暴力主义不仅将印度民族斗争引入歧途,而且客观上还起了解除群众武装的作用。第四,从非暴力主义出发,甘地还主张镇压革命暴力。他曾说:“非暴力不合作运动者唯有等到能够管束印度的暴动分子时才能成功”[6]。1930年甘地在给副王的一封信中表示,“暴力派正在增加势力,扩大影响……我的目的在于发动那种力量(非暴力),既对付英国统治的有组织的暴力,又对付增长中的暴力派的无组织的暴力。无所作为就等于对上述两种势力的放任”[7]。1923年2月20日甘地在会见《世界报》记者时对有产者保证:“我将用全部影响,来防止一场阶级战争……如果发生企图非法剥夺你们的财产时,你们将发现我站在你们一边战斗”[7]。

印度当时不仅有群众自发的暴力斗争,而且出现了主张走俄国革命道路实现社会变革和民族独立的印度***,甘地正是主张对这些革命暴力实行镇压。在不合作运动中,非暴力主义者是绝对反对和压制暴力斗争的,然而,印度工农群众为争得自身自由解放,却一次次挣脱非暴力的枷锁,进行武装反抗。典型的如1921年摩普拉族农民武装起义,1922年2月联合省乔里乔拉农民杀死22名英国军警的事件,1930年以白沙瓦起义为代表的各地工农群众反殖反封的武装斗争和起义。这些斗争虽然是分散的、自发的,但却是对殖民者打击最重的力量,是印度民族争取独立解放生生不息的希望之火。

“二战”结束后,由于帝国主义阵营力量的削弱和资本主义总危机的加深,由于亚洲各国人民争取民族解放的武装斗争蓬勃发展,一个新的反英浪潮席卷印度次大陆。

从945年上半年开始,印度工人阶级就掀起了大规模的罢工斗争。在许多地方,经济罢工发展成为政治罢工,工人斗争与群众斗争结合还演变成武装斗争。罢工运动后,印度人民又掀起反对英国殖民当局用印籍军队镇压印尼和越南革命运动,以及声势浩大的全印性抗议殖民当局审讯”印度国民军事件”的斗争。从1945年下半年到1946年初,印度各阶层群众都卷进了反英斗争浪潮,特别是工人罢工,席卷全国各大城市所有工业部门,罢工、罢市、示威游行、流血冲突遍及各地。这时,印度人民已普遍觉悟,对甘地的非暴力主义说教毫不理会,自发地走上革命道路。

由于印度士兵也起来武装反抗,大大加强了印度人民反英斗争的力量。除1946年1月孟买发生的军用飞机飞行员罢工事件外,最典型的就是印度海军起义。

1946年2月18日,孟买20000水兵及20艘军舰举行反英起义,20万工人罢工支援起义者。很快,各港口城市的海员起而响应,2月21日,印度全部海军加入起义。殖民当局急忙调集军队镇压,经三昼夜战斗,起义终归失败。但是,起义却使英殖民当局认识到”1946年的气温,不是1920年、1930年,甚至不是1942年的气温了”[7]。1946年下半年至1947年上半年,反英斗争的烽火更在广袤的印度次大陆形成燎原之势,罢工、罢市、游行示威、流血冲突此起彼伏。

农民也掀起了浩大的反对殖民统治基础———封建地主和土邦王公的斗争,其中特伦甘纳邦的农民武装斗争,在印度***领导下,建立区镇村级人民政权,势力不断扩大,更是严重动摇着殖民统治的根基。总之,1947年上半年的印度形势,已经预示着一场全国性的暴力革命和民族战争,“印度的天空弥漫着起义的气氛,全国上下沸腾动荡,解放战争的火焰越烧越大,开始动摇着英帝国主义在印度的统治基础”[7]事实表明,1947年8月英国缔结《蒙巴顿方案》向印度人民移交政权,正是这种人民革命暴力打击的结果。当然,由于甘地的社会政治主张中确有一些顺应印度社会发展的合理因素,也由于甘地个人的性格魅力及其非暴力学说极其神秘的宗教色彩,深深吸引了笃信宗教的印度大众。

因而,印度民众对他象对待上帝或真理的使者一样,崇拜地五体投地,奉之为“圣雄”。然而,由于甘地指给人民的是一条不现实的非暴力的道路,他对人们的影响愈是深入持久,对印度民族运动的危害也越大。正如尼赫鲁所评述的,非暴力“使得人民的心智受到熏陶并使他们越来越想采取和平行动”[8],“正是那个非暴力方式的教义产生了疑虑和踌躇而成为暴力行动的障碍”[8]。综上所述,应该说,印度民族最后获得独立自主地位,不是非暴力主义的胜利,而是多种因素促成的结果。就印度国内来说,则是以革命暴力为主导的合力促成的,这包括现实的革命暴力,如有组织的或自发的武装起义和斗争;潜在的革命暴力,如不断打击殖民统治基础并有发展成为民族解放战争趋势的人民运动,当然也包括非暴力主义者坚定不移的和平斗争等。

这些国内因素,给英国在印度的殖民统治秩序造成很大的压力,使其统治难以为继。从国际因素看,二战期间英国及其殖民体系在东西方遭到德日两个国家的沉重打击而面临瓦解,国际舆论对印度解放运动的支持所造成的压力等,也成为促使英国作出承诺战后让印度独立的重要方面。

三

对于非暴力主义的评价,实际上包括两个方面的问题,一是作为一种付诸实践的政治思想和策略路线,非暴力主义在具体的国家或地区社会发展一定阶段上的历史作用问题,二是作为一种社会生活原则和信仰,在整在人类理想社会构建中的价值评判问题。

前者着眼于具体历史进程中的政治评价,而后者则着眼于人类理想社会构建,从终极意义上探讨非暴力主义在人类文化道德建设上的价值问题。

非暴力主义的系统阐释来自托尔斯泰,而甘地则把非暴力主义从意识形态转化成为一种试图改造社会的有组织的政治力量。如前所论,从政治史的角度或政治实践层面来看,笔者认为,非暴力主义在印度现代民族解放运动中所起的作用更多是负面的,其非暴力说教在很大程度和范围内影响了印度人民以革命暴力争取民族解放的进程。

然而,近些年来,随着近现代史研究的“范式”转换,即从“革命范式”转换为“现代化范式”,一种新的思潮在理论界悄然涌动,简单来讲,它片面地强调非暴力在人类生活和社会发展中的普遍性,否定暴力,否定社会革命和阶级斗争,提出要告别暴力革命,甚至视而不见暴力革命在历史上所起的进步作用。

在甘地非暴力主义评价问题上,强调非暴力的所谓程序正义性。即人类为了达于和平至善的理想社会,要恪守非暴力信条,强调绝对摈弃一切暴力,使程序手段的正义性与目标的正义性达成一致。这其实是一种幼稚的僵化的教条。笔者不能同意这种以程序正义理论为依据过高估价非暴力主义历史作用的观点。

程序正义,在西方是在讨论法律程序问题时使用的一个概念。1971年美国哲学家约翰·罗尔斯出版了著名的《正义论》,才把这一概念扩而大之,把程序正义问题,从法律程序扩展到了社会政治和经济结构的各个方面,提出了广义的“程序”正义问题。

西方的程序正义理论对于认识一些历史问题是有一定启示的,但并非是一个具有普遍意义的评判标准。我们在运用的时候仍然要具体问题具体分析。西方社会有深厚的法制传统与规则意识,所以他们的学者可能更认同这一思潮并有意识的推波助澜。中国部分学者,在当前社会现代化和平发展的大背景下,出于对中国的暴民土壤、暴民意识等传统的警惕,策略性地倡导非暴力,选择“告别革命”,似乎也未可厚非。但是,我们对待历史问题,必须采取尊重史实,具体问题具体分析的态度和历史主义的分析方法。因此,对近现代历史上的革命暴力绝不能以程序手段的不正义而一笔抹杀,对非暴力的改良运动也不能不加分析一概予以肯定。暴力和非暴力是人类在社会变革中通常可能采用的两种基本方式,也是人类社会历史进程中的常见形态。

暴力和非暴力,可能具有正义性,也可能具有非正义性。从历史和现实看,暴力与非暴力都曾成为统治阶级取得政权和维持统治的工具。从结果上看,那种认为暴力一定会带来暴力,非暴力必然会带来和平的观点也是天真的。

暴力和非暴力一样,既可能带来战争的结局,也可能带来和平的结局。暴力固然通常换来的是暴力,即所谓以暴易暴。但正义的战争也往往赢得和平,如第二次世界反法西斯战争的胜利。而非暴力固然会换来善遇,但也往往赢得暴力的结局,如甘地和他的继承者马丁·路德·金最终死于暴力之手。消灭战争与残杀,建立非暴力的和谐的世界秩序,实现公平与正义,是人类的终极目标与理想。

然而历史却昭示我们,人类社会从来未曾幸免于暴力的蹂躏,从来就是在腥风血雨中获得前进动力的。笔者并非对人类历史过于悲观宿命,而是为了说明,在实现和平正义的社会理想过程中,人类有时需要用正义的战争去消除暴力和邪恶的产生之源。选择使用暴力的反抗手段,把自己从邪恶暴力的重压下解放出来,也许更符合人类所追求的和平与正义目标。在一定的历史发展阶段,特别是像20世纪前半期这样一个战争与革命的年代,一个国家和民族固然需要对人类和平的美好未来抱持希望和追求,同时也不能拘泥于理想主义信条,也要追求国家民族的现实利益目标例如独立、自由与富强,这是任何国家和民族正常的也是必然的选择。

尤其像印度这样一个几百年来被英国殖民统治扼杀了民族发展条件的殖民地,更有理由选择坚决地反抗,其中包括暴力的反抗手段。即暴力的和非暴力,都是印度人民可以选择的符合国家独立和民族生存这一正义目标的斗争手段。而甘地却把非暴力视为不可逾越的高山,把印度民族解放运动严格地限制在非暴力轨道上,反对一切革命暴力。虽然非暴力主义者为坚守自己的信念可以去抵制战争包括正义的战争,但是如果作为一种政治召唤和组织去行动时,对正义战争的抵制就会与非暴力所追求的目标相抵触,就无疑是在做暴力的帮凶。

当然,我们并无意抹杀非暴力主义在现代印度民族解放运动中曾经发挥过某些积极的政治作用,例如在动员和发动群众方面,在团结各个民族和宗教派别参加反英斗争方面等等,尽管这些积极方面,都被非暴力的铁则限制在和平斗争的轨道里。

而且,笔者也看到,作为一个具有浓重宗教色彩的政治家,甘地非暴力的价值观是终极的,着眼于整个人类人与人关系的调整和社会秩序的建设。因而,作为一种宗教哲学信仰,或者一种社会生活的准则,非暴力主义在甘地之后在全球广泛传播,成为许多人的自觉信仰和追求。因而,对甘地非暴力主义积极意义还可以从更为宏观的视野来考察,这就是,一方面它对于印度取得独立国家地位之后具有不同宗教信仰的各个民族和谐共荣与发展有促进作用,符合印度社会发展的长远利益。另一方面,从整个人类社会和谐发展的愿景来看,它对于增进不同的国家、地区、民族、社群、文化、宗教信仰之间人们的和谐共存,逐步消除战争与暴力,具有积极意义,对于人类理想的和谐社会形成有促进作用。