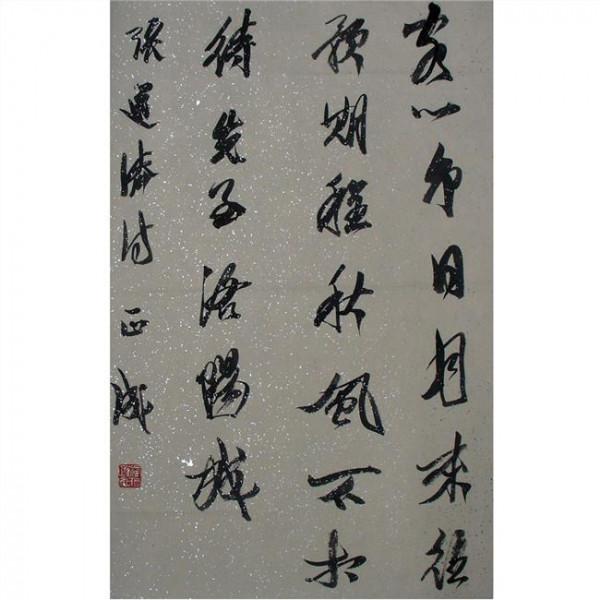

栗宪庭书法 方法论的差异:高名潞、栗宪庭对抽象艺术的讨论

2003年,批评家高名潞[1]策划了"极多主义"展。在他看来,"极多主义"不是一种抽象风格,而是85时期"理性绘画"在观念和精神上的又一次拓展。尽管表面看某些"极多主义"的作品与西方抽象艺术有相似的特征,但是"极多"的意义并不体现在形式本身。

诚如高名潞所言,"对于‘中国极多’而言,形式作为微不足道的日常纪录,并不追求某种有主次对比的‘整体结构’,因为它们都是由多个片断和支离所重复构成的。

这重复伸向无限,而非视觉上的‘整体’。追求的是精神体验的延伸和可发展的‘不可能完整’性,而非外形式的‘完整’性。

"[2]显然,从一开始,极多主义的抽象形式就不同与格林伯格(Clement Greenberg)说所说的二维平面上的视觉形式,相反,更偏重于形式运作过程中的创作观念。同样,尽管这些繁复、延续的形式同样具有西方"极少主义"的相似外观,但在高名潞看来,它们仍然是有本质区别的,"‘极少主义’用完整的物理‘空间’去表现物质感和‘意义’,‘极多’则用尽量无限长的‘时间’去体验‘意义’,同时通过看似‘无意义’的行为、劳动去‘纪录’时间本身。

于是,形式的不同决定了意义诉求上的差异,极多并不以"形式自律"来捍卫主体的独立,相反,形式的运作反而是去消解艺术家的主体性,即放弃艺术家可以赋予作品予意义的观念。在高名潞看来,"‘中国极多’不排斥精神性,相反更为强调艺术家个人在创作过程中的精神性,但其精神性是一种画面之外的自我冥想,不是作品的内容。

作品的物质存在形式可能是这一精神过程的纪录,比如顾德新的《捏肉》、李华生的《日记》等,但不是这一精神的再现形式和表现形式,相反是‘无意义’的形式。

"[4]显然这是一种悖论。如果说格林伯格所说的现代主义是通过艺术家对抽象的个人风格进行编码,以此来赋予作品形式以意义的话,那么"极多"则反其道而行之,否定艺术家能赋予形式以意义,但作品的意义最终却由形式创作过程中的精神性体现出来。

悖论就体现在,"形式"在两种阐释中改变了意义生效的方式,但作品最终又必须依附于形式才能体现艺术主体存在的合法性。

对于"极多"而言,在高名潞看来,"他们(艺术家)注重的是自己的方法论和语言,是如何超越‘意义’。有了方法论和语言,就有了人的精神和意义。"因此,他将"极多"称为另一种"形而上"的抽象艺术。

无独有偶,同年批评家栗宪庭也策划了名为"念珠与笔触"的展览。栗宪庭陈述了他的构想,"我关注的是这样一种语言方式:在作品创作中,繁复的手工过程,对于艺术家是至关重要的。每一处笔触或者制作动作,是简单的。而且一个笔触或者制作动作,对于作品整体形象的构成,主要靠繁琐的重复和简单过程的痕迹组成。

从这个角度说,繁复或者极繁是对极简扬弃,是积简而繁,或者说是积极简而成极繁。"[5]和高名潞的观点相似的地方是,在面对这种"繁复"的形式时,栗宪庭关心的也是形式的重复性和过程性背后的心理表达,而不是形式的本身:

"我强调‘繁复的手工过程’,是因为艺术家在这个过程中,达到一种心理甚至身体的治疗和平复,或者这个过程也是修性、慰藉心灵的过程。台湾艺术家石晋华,在反复走动中用铅笔在板墙上留下了繁复的线条,不但平复了他心理的痛苦,而且每次他的高血糖指标都会降低……而且我们从这里艺术家的谈话中,看到他们几乎都强调在繁复的过程中达到了平静。

我把艺术类比于宗教,其心灵的自我安抚是一致的。笔触或者制作动作的繁复,如同佛教徒打坐时重复拨动念珠,或者反复诵念。诸如六字真言"南无阿弥陀佛""唵嘛呢叭咪吽"的反复诵念。一位佛家朋友说,你也可以重复诵念其它的字,如山水草木人狗,但是取决于你是否受你所选定字的字义的干扰。

六字真言,和容易产生物象联想的字如山水草木人狗相比,它具有一种抽象性和形而上学,就像我这里选择的作品,过程中的每一个笔触的形,或者手工制作的每个动作,它是超越物象的,抽象的,简约的,形而上学的,同时是和心灵直接对应的。

它的意义如同六字真言中的一个音,或者拨动念珠中的一个动作。这每一个笔触,每一句六字真言都是极简的,而繁复的"过程",就是重复这每一个简单的笔触和简单的六字真言,从这个意义上说,繁复或者极繁,和极简殊途同归,繁归于简,实归于虚,归于纯粹、单纯和平淡。"[6]

实际上,两位批评家都试图对90年代以来抽象艺术的新发展做出理论上的梳理。虽然他们都未使用"抽象艺术"这个术语去界定这种新的抽象方式,而是用"极多"、"念珠"、"笔触"这些词语来强调作品的观念性叙事,但所得出的结论在很多地方却是一致的。

他们都认为作品应反对现实的再现;都强调"极多"、"念珠"或"积简而繁"的创造过程,并用过程的"时间性"来取代作品的意义;都试图用中国的哲学,如道家的"虚无"、禅宗的"顿悟"、佛家的"参禅"来对这种创作行为提供理论的支撑。

不过,面对这些相同或相似的具有繁复性的抽象绘画时,高名潞却赋予了"极多主义"更多解构主义的色彩:

"1、几乎所有的人都反对个人表现或再现现实,否定艺术家可以赋予作品意义。

2、认为艺术作品的文本意义是不能被解读的,解读本身也是另一种文本。比如,朱小禾即以他的重复的短线"笔触",作为"语词"去解读另一幅大家熟 知的古代作品。邬一鸣也用类似的方法,用国画的形式去解读古代仕女画。他们的作品不是临摹,而是再造的另一文本。对此朱小禾称之为"形而上运作"。

3、"意义"只存在于过程和变化之中,随个人的体验过程而变化。所以,他们都重过程,并以不同的"劳动"方式去完成某一体验过程,作品只是不完整的片断。

4、"意义"的展开是无限的,最大的无限则是虚无。虚无是无法用形来表示的,所谓"大象无形"。但"极多主义"以量的重复去暗示无限,和"数"的极多去隐喻永无终结。因此"多"不是实在的、定量的,相反是虚的,是许多个类似的偶然的罗列,尽管是以秩序的、理性的、整齐的画目出现的。这种量与无限的 关系既是从中国传统来的,也可能是"文革"的话语的影响与发展。

5、这必定将"极多主义"引向现代禅——中国的达达和解构主义。所以,他们大多追求类似禅的体验和虚无主义。" [7]

在高名潞看来,"极多主义既不是西方现代主义,也不是后现代主义,同时也不是传统的禅道,它是对它们的融合和超越。它具有所有这些主义和传统的因素,比如现代主义的无限性,后现代主义的瞬间不确定性,还有禅道的经验性。

所以,它是一种包融。"同时,在意义的呈现和解读上,"极多主义是形而上的。它是对现实、日常的超越,但是又是现实的秩序和模式的再现。它是空间性的、可分析的。空间不完全在画中,也在上下文中,也就是在"意境"之中。

所以,分析极多主义的空间不能只在画面(本文),必须兼顾上下文。"不难看到,高名潞对来源于西方的解构主义方法进行了创造性的转换,即强调上下文的文本意义,试图用形式创作的时间性与过程性来消解格林伯格式的二维平面形式中的自律性和静态性。

但是,在"极多"的过程性背后我们似乎看到了罗森伯格(Harold Rosenberg)关于"行动绘画"的阐释。从一开始,罗森柏格的批评就与格林柏格的形式主义有着本质区别,1952年12月,他在《艺术新闻》(Art News)上发表了《行动绘画》一文,在他看来,抽象表现主义艺术的价值就直接体现在艺术家创作过程中的"行动"上:"画布对一个又一个的美国画家来说开始像一个行动的场所——而不是一个赖以再现、重新设计、分析或‘表现’一个真实或想象的物体空间。

在画布上进行的不是一幅图画,而是一起事件……在这种动作中,美学同材料一道,也成了附属品。

形式、颜色、构图、绘画……都可以省去。关键的问题总是包含在行动中的启示。"[8]因为按照罗氏的理论来看,抽象艺术的意义不在于形式的创造,而是关于"行动"的表达。

显然,"极多"由创作过程体现的"时间性"与"过程性"也跟"行动"有着相似的地方。同时,在理解"极多"式的抽象作品时,高名潞还发展了美国批评家迈克·弗雷德(Michael Fried)的"剧场化"(Theatricality)理论,尽管弗雷德本人对极少主义是持批判态度的。

高名潞同样强调了"极多"主义的作品与观众之间所构成的"剧场"关系,但和极少主义有本质差异的是,"极多"多了一个时间的维度。因此,"时间"成为了区分"极多"和"极少"的一个关键。

然而,两位批评家在方法论上的差异体现在,栗宪庭更愿意从本土的文化传统中去寻找产生这种形式的根源,一方面,"中国自古有这样的习惯,丈夫外出,妻子在家等候时所做的细密、繁复的针线活,纺线、织布、纳鞋底、绣袜垫……,这些繁复的劳作,在相当程度上超越了现实物质的功用,而成为艺术——心灵的平复过程。

"[9]另一方面,"……也深受中国哲学尤其是老子思想的影响,一生二,二生三,三生万物,万物归于道,大道无形……,不断堆积极简的过程,也是一次次像极简那样的清理过程,把艺术还原到最纯粹单纯的形和色彩本身,还原给道,还原给人生的平淡和虚无……"。

可以看到,在对90年代的抽象艺术进行梳理时,尽管两位批评家所采用的方法是截然不同的,但在结论上却殊途同归。他们都强调中国抽象艺术的发展谱系,就像高名潞将"极多"溯源于80年代中期的"理性绘画",栗宪庭却认为它肇始于"新潮时期"的抽象水墨和80年代中后期上海的抽象绘画一样。

在理论上,两位批评家都放弃了西方以格林伯格代表的形式主义批评方法,力图从一个新的角度切入对中国抽象艺术的讨论,以此与西方抽象绘画拉开距离。所不同的是,高名潞将这种现象称为"极多主义", 而栗宪庭更愿意将其理解为一种具有东方美学意味的、一种近似与"积简而繁"的手工创造过程。

当然,笔者并不完全认同高名潞所认为的,"‘极多主义’必将引向现代禅——中国的达达和解构主义";[11]同样也认为栗宪庭将"积简而繁"的过程归于女性手工方式的观点有待商榷。

同时,不管是"极多"的形式风格,还是"念珠"与"笔触"的抽象类型,它们都仅仅是中国抽象艺术中的一个分支,而不是全部。同样,这种"反形式"的形式创作方式,最终存在着将艺术家创作观念虚无化或无限夸大的危险。

此外,"极多"和"念珠"式的抽象绘画并没有体现出90年代以来中国抽象艺术所呈现出的多元化发展局面,尤其是这种偏向于"虚无"主义或"心理疗伤"的形式创作几乎丧失了直接介入现实生活的能力,很容易落入空洞无物或唯美主义的形式泥潭中。同时,这两位批评家在讨论90年代以后的抽象艺术时,似乎都有意地忽略了当时抽象艺术对文化全球化的回应,以及建构自身文化身份时所做出的各种努力。

实际上, 20世纪70年代末以来,在中国不同时期的艺术格局中,抽象艺术始终都是一个"他者",一直被主流艺术边缘化,文革时期如此,新潮时期亦然,即使在今天多元化发展的当代艺术情景中也一样。当然,抽象艺术的边缘化是各种原因造成的,但批评阐释的滞后也是其主要原因之一。

换句话说,中国批评和理论界如何建立一种有效的批评阐释体系和理论方法对抽象艺术的发展是至关重要的。例如,从80年代以来,国内对抽象艺术的阐释在方法上明显存在着滞后性,一种是采用形式主义的批评方法,像80年代初围绕吴冠中提出的"形式美"所展开的讨论,以及新潮美术时期关于形式的现代主义和"纯化语言"的理论争鸣等等,当时由形式——抽象展开的讨论大多局限在形式主义批评的藩篱中。

另一种是社会学的阐释模式。整体而言,中国批评界对20世纪80年代以来的中国抽象绘画的讨论,主导性的方法仍然是社会学的阐释,比如,按照这种方式,那么80年代的抽象绘画便很容易被赋予一种前卫艺术的特征,被打上意识形态的烙印。

因为,对于当时主流的社会现实主义而言,抽象艺术更多地体现了西方资本主义的自由化意识,因此,它们是资产阶段的审美趣味,它们在政治和文化上是反动的。

但对于现代艺术自身的反叛性而言,正是由于这种反叛性,所以抽象艺术很容易被赋予政治和美学前卫的双重特征。但是,上述两种方法都有自身无法克服的局限性,前者不能解决抽象艺术产生的社会性问题,后者无法讨论抽象艺术的本体建构,容易忽略抽象艺术自身的历时性发展谱系。

所以,对于中国的批评家来说,如何建立一种有效的批评方法无疑是一个迫在眉睫的事情。正基于此,高名潞、栗宪庭对抽象艺术的讨论是具有重要意义的。

虽然他们对抽象艺术的讨论在结论上仍有值得商榷的地方,但作为一种批评方法和理论体系的建构却是具有代表性的。对于笔者而言,当面对中国抽象艺术的多元化发展的局面时,如何在中西批评和理论的参照系下,找到一种有效的批评方法或建构一种相对完善的理论阐释体系,全面而客观地去评价中国抽象艺术的意义与价值,推动抽象艺术的进一步发展,这仍是一个值得我们讨论的话题。

[1]继2003年策划的"中国极多主义"展后,高名潞从2006年底相继主持了三次抽象艺术的专题学术研讨会:"中国抽象绘画" 研讨会(2006年12月3日,一月当代画廊,北京)、"当代艺术中的美学叙事——有关中国‘抽象’艺术问题的讨论"(2006年12月25日,今日美术馆,北京)、以及2007年7月2日、3日,由北京德山艺术空间和四川美院高名潞现当代艺术研究所共同主办的"现代性与抽象"的主题研讨会(中央美院学术报告厅,北京)。

2008年4月,高名潞策划的"‘意派’:中国抽象艺术三十年"展览在西班牙的帕尔马开幕,并将在巴塞罗那、马德里两地举行巡展。高名潞应是近年来对中国抽象艺术进行深入研究的最具代表性的批评家之一。

[2] 参见《中国极多主义》一文,《另类方法·另类现代》高名潞著,上海书画出版社,2006年1月第一版。

[3] 同上。

[4] 同上。

[5] 参见《念珠与笔触》展览画册,栗宪庭著,第4页,未发表。

[6] 同上,第5页。

[7] 参见《中国极多主义》一文,《另类方法·另类现代》高名潞著,上海书画出版社,2006年1月第一版。

[9] 参见《念珠与笔触》展览画册,栗宪庭著,第6页,未发表。