何谓国士风范蓁蓁风骨 伯夷叔齐不食周粟

伯夷(生卒年不详),商末孤竹国人,商纣王末期孤竹国第七任君主亚微的长子,弟亚凭、叔齐。子姓,名允,是殷商时期契的后代。初,孤竹君欲以三子叔齐为继承人,至父死,叔齐让位于伯夷。伯夷以父命为尊,遂逃之,而叔齐亦不肯立,亦逃之。伯夷叔齐同往西岐,恰遇周武王讨伐纣王,伯夷和叔齐不畏强暴,叩马谏伐曰:“父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?左右欲兵之,姜子牙曰:此二人义人也,扶而去之。”……天下宗周,伯夷叔齐耻食周粟,饿死首阳山。

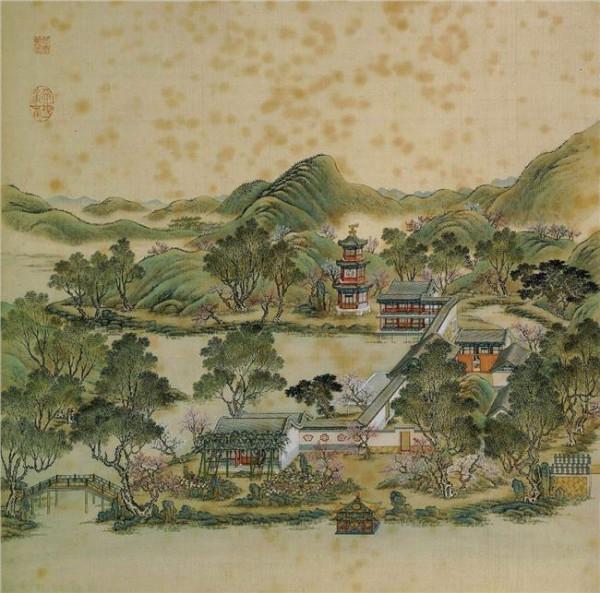

夷齐兄弟让国、扣马谏伐、耻食周粟、饿死首阳的义举,被司马迁列入《史记﹒列传》首篇,成为中华民族万世的楷模和廉洁典范,为历代圣贤尊为“圣之清者”,民间更有“夷齐清风”誉满天下。夷齐清风源远流长,原因在于夷齐作为孤竹国的嗣侯,在地位面前,不贪君权,不恋王位,他们的态度是让;在财富面前,他们的态度是廉。不仅如此,还表现为夷齐至周后,不接受周公对他们要“加富二等,就官一列”和周武王愿“让以天下”的承诺。表现出伯夷、叔齐,不恋诸侯,不贪钱财,不受周官的高风亮节。

伯夷和叔齐是孤竹国的王子,因为互相谦让君位都跑到周国。后来武王伐纣,二人力谏,说这是以下犯上,臣子讨伐君主,不仁义。武王没听,武王的卫兵还要杀他们,姜子牙说这是义士,就给放了。最后二人发誓不吃周朝粮食,双双饿死首阳山。。。。。

没啥关系,就是姜尚算是救了他们一下,这个救也不能算是救命恩人,可能就是觉得这样的人重仁义,死了可惜。

姜太公始祖伯夷?姜尚祖先跟着大禹治水有功,在东海之滨,最后封地也在山东。孤竹国在哪了,都跑到渤海湾去了。而且记载的清清楚楚,伯夷叔齐都是孤竹国君的孩子,他们还有个大哥,大哥死了,老爹让伯夷继位,伯夷不想干,就让给叔齐,叔齐也不想干,最后两人都跑到周国。

他们俩在周国的时候,文王已经死了,就是说姜尚在周任军师很久了。姜子牙多少岁出的山?70多岁吧。姜尚要是叔齐伯夷之后,他俩得多大?就是成了精也对不上号吧。

伯夷、叔齐是孤竹君的两个儿子。父亲想要立叔齐为国君,等到父亲死了,叔齐要把君位让给伯夷。伯夷说:“这是父亲的遗命啊!”于是逃走了。叔齐也不肯继承君位逃走了。国人只好拥立孤竹君的次子。这时,伯夷、叔齐听说西伯昌能够很好地赡养老人,就想何不去投奔他呢!可是到了那里,西伯昌已经死了,他的儿子武王追尊西伯昌为文王,并把他的木制灵牌载在兵车上,向东方进兵去讨伐殷纣。伯夷、叔齐勒住武王的马缰谏诤说:“父亲死了不葬,就发动战争,能说是孝顺吗?

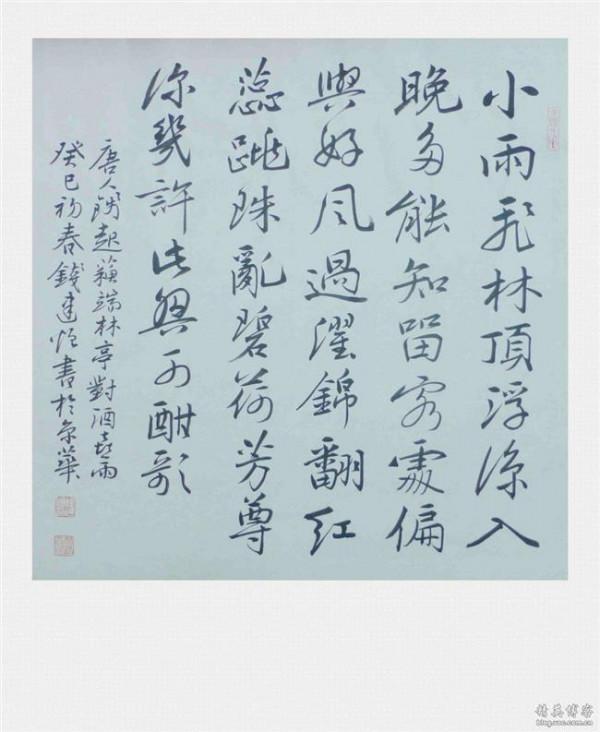

作为臣子去杀害君主,能说是仁义吗?”武王身边的随从人员要杀掉他们。太公吕尚说:“这是有节义的人啊。”于是搀扶着他们离去。等到武王平定了商纣的暴乱,天下都归顺了周朝,可是伯夷、叔齐却认为这是耻辱的事情,他们坚持仁义,不吃周朝的粮食,隐居在首阳山上,*采摘野菜充饥。到了快要饿死的时候,作了一首歌,那歌辞是:“登上那西山啊,采摘那里的薇菜。以暴臣换暴君啊,竟认识不到那是错误。神农、虞、夏的太平盛世转眼消失了,哪里才是我们的归宿?唉呀,只有死啊,命运是这样的不济!”于是饿死在首阳山。

科普贴,此者与古人伯夷无关。乃一国名1290年信诃沙里国王克塔纳伽拉将三佛齐逐出爪哇,但不久克塔纳伽拉被叛军贾亚卡特望(Jayakatwang)所杀。元史称满者伯夷为“麻偌巴歇”,是爪哇国的国都。1292年(元至元二十九年),元世祖忽必烈命史弼、亦黑迷失、高兴率领一千艘战舰组成的海军,一年军粮从福建泉州渡海,登陆爪哇,和克塔拉亚萨联合攻打贾亚卡特望,灭信诃沙里国。满者伯夷国王克塔拉亚萨随后反戈,打退元军,统一爪哇。满者伯夷王国是在反抗元军入侵的斗争中建立起来的,但在对元朝的外交和贸易关系上却采取了积极和务实的态度,屡有入贡。

14世纪中叶明洪武三年(1370年),满者伯夷国王昔里八达拉遣使奉献金叶表。建立伊始的朱明王朝立即着手与满者伯夷这个当时东南亚地区最强大的政权开展了一系列的邦交和贸易往来。洪武十四年(1381年),再上金叶表朝贡。14世纪末叶明洪武三十年(1397年),满者伯夷国海军攻占旧港灭三佛齐。

这两个人是商朝的人,两人都是孤竹国国王的儿子。国王喜欢小儿子叔齐并立下遗嘱,立叔齐为以后的国君。可是叔齐不愿意违背立长子为王的规矩,请哥哥伯夷做国王,可是伯夷执意不愿意继承王位。为了让弟弟安心做国君,伯夷偷偷走了,弟弟知道后也随他离开王宫,四处寻找哥哥。历经千辛万苦终于找到伯夷,两个决定不再回到孤竹国,而决定投奔周国,过安稳平静的生活。

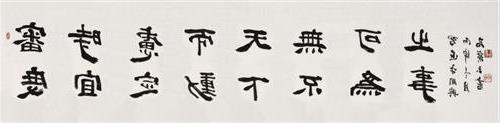

士之特立独行、适于义而已、不顾人之是非,皆豪杰之士、信道笃而自知明者也。一家非之,力行而不惑者寡矣;至于一国一州非之,力行而不惑者,盖天下一人而已矣;若至于举世非之,力行而不惑者,则千百年乃一人而已耳;若伯夷者,穷天地、亘万世而不顾者也。昭乎日月不足为明,崒乎泰山不足为高,巍乎天地不足为容也。

《庄子》里却多次说伯夷、叔齐是饿死的;《韩非子。奸劫弑臣》中也说“二人饿死首阳之陵”;在《史记》里说得更具体,他们是耻食周粟,以至饿死,新出版的《辞源》和《辞海》都沿袭此说。

有些学者认为这是后人附会之辞。《论语》上并没有“耻食周粟”而“饿死”的说法。因此,《史记》的说法并不可信。把他们说成“饿死”,应当看作在春秋、战国那种君不君、臣不臣的残酷争斗的背景下,游说之士为迎合统治者的忠孝道德观,或者为放弃名利、遁世绝俗的观点而进行的一种宣传。

就是那首《采薇》之歌,流露出的怨愤口气,也与孔子赞许他们“不念旧恶,怨是用希”的品性不合,未必真是他们所作。

对这种看法,反对者又认为:《论语》虽然未提“饿死”,但稍后的先秦诸子却皆有此说法,安知不是《论语》脱去“死”字呢?当然,这只能算是一种推测了。所以,伯夷、叔齐的归宿,直至今天还不能有一个断论。

自从造物主凿开混沌,辟出天地,就选定了人做为其间亿万生物中的灵长.又依照星辰随从日月的道理在灵长中设立君王,牧养从庶.维系人间秩序的方轨 也由他划定 帝王大驾的马迹辙痕在他巡幸所至的四方八极,留下了经天纬地、至大无匹的一幅蓝图,这神明莫测,天工鬼斧的图画,就是在天地之子宏伟的胸臆中运作筹谋的社稷山河的绝妙远景.在这煌煌日新的淳美蓝图上,谫劣鄙恶受到斥逐,良智懿德得到迁赏.蒸蒸黎民,山泽江河,飞潜动植都在繁衍生息,蓬勃滋长.

赞美你!古之贤君圣,主囊括寰宇,统摄万帮!封土建国,五等诸侯各辖其域,抚其民,地置井田,为公为私俱安其分,守其职.刑法之立,是国家的要务,宁可焚弃丹书,尽废成法,也不可轻赦滥赎,让国家律令成为空文一纸.倘若立法者和执法人都具有上古时皋陶的耿直,甫侯的峻历,这种品格的本身,不就己是对法律的最完美的尽职?

感慨你!可悲的后继者,上古治世的善政良法,已在你们的手中尽行改易.你们的足迹只嵌在征敛和虐使子民的道途中,百姓们生命的汁液都在徭役和税赋的绞榨下,涔涔流出,以滋养非分的奢侈和淫糜.难道你们会不明白:劳瘁枯槁的唐尧,用土碗进食而天下安泰;虞舜只是改用木碗并加以漆饰,并招十三个诸侯的反叛,是出于什么样的简单道理?

《伯夷列传》出自《史记卷六十一·伯夷列传第一》,作者司马迁。该篇是伯夷和叔齐的合传,冠《史记》列传之首。在这篇列传中,作者以“考信于六艺,折衷于孔子”的史料处理原则,于大量论赞之中,夹叙了伯夷、叔齐的简短事迹。他们先是拒绝接受王位,让国出逃;武王伐纣的时候,又以仁义叩马而谏;等到天下宗周之后,又耻食周粟,采薇而食,作歌明志,于是饿死在首阳山上。作者极力颂扬他们积仁洁行、清风高节的崇高品格,抒发了作者的诸多感慨。

文章借助夷、齐善行,和所谓暴戾凶残、横行天下的盗跖做比照;以操行不轨,违法犯禁的人和审慎小心、有崇高正义感的人做比照,指出恶者安逸享乐,富裕优厚,累世不绝;而善者遭遇的灾祸却不可胜数。从而抒发了天道与人事相违背的现实,有力地抨击了“天道无亲,常与善人”的谎言,对天道赏善罚恶的报应论,提出了大胆的怀疑,充分表现了作者无神论的观点。

2015年12月2日,位于新郑市孟庄镇荒野枣林中的新郑市文物保护单位“伯夷叔齐墓”,被发现出现多处盗洞,其中最深的达到10米左右,且采用了钢管、模板搭建而成的防塌方工艺。此前14年间,该处文保单位默默无闻,今年7月1日刚被新郑市人民政府设立了标志牌,没成想却引来了盗墓贼。

目测最深的一处盗洞位于土丘顶部中央,深度在10米左右,其内部用钢管、管扣搭建成了脚手架,直通盗洞底部。脚手架与盗洞壁之间,还用了木质模板进行填充,以防止塌方。该盗洞底部,有绳索和塑料桶等运送黄土的工具、物品。

土丘周边,新挖出的黄土堆在荒草间,一些钢管、管扣、木棍等物品散落在旁。通往该土丘的田间土路上,有宽度大约20cm的类似货车车轮印痕。

“被盗的该处土丘为伯夷墓,靠南一处未出现盗洞的土丘为叔齐墓。”发现盗洞的新郑市文物保护志愿者张旭新说,该处墓冢被盗是他在12月2日下午发现的。当时,他闲来无事,就寻访到此,没想到原来还保护完好的伯夷墓,竟然被盗挖了。