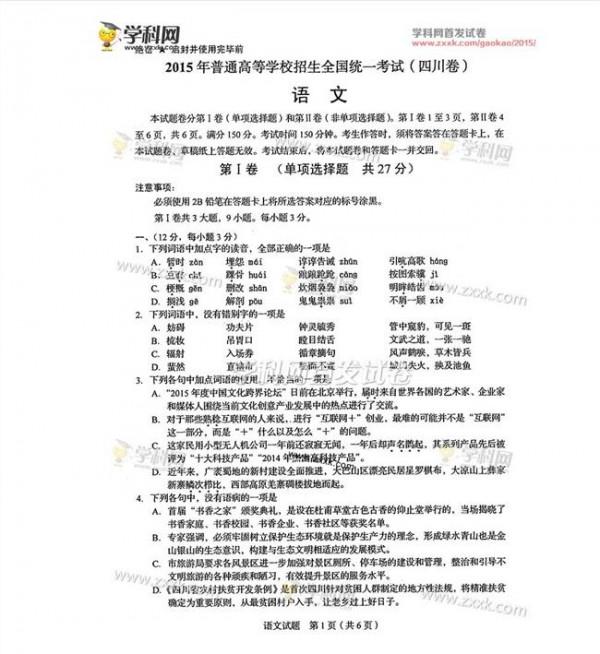

汤一介中国阐释学 “创建中国解释学”如何可能?——仅以此就教于汤一介先生(米继军)

在由新华出版社2006年2月出版的、定价29.60元(价格不匪)的“国学大师文丛”中有汤一介先生之所著自传性的论文集《我的哲学之路》(此套丛书还有另外两部,即张岱年先生的《文化与价值》和庞朴先生的《浅说一分为三》)——其中除了由王懋昌写的一篇充斥着太多的溢美之词以至于直叫人不堪入目的“序言”(太那个了,若用加以英语表述,即button nose或者brown nose,不无“拍马屁”之嫌)和一篇还算是比较忠厚老实的“自序”外,另分作四节,即“论中国传统哲学的价值”、“对中国现代哲学的思考”、“关于文化问题的探讨”和“中国文化的传承与创新”。

这其中尤属于第四部分“中国文化的传承与创新”中之所收录的六篇作品最有意思:前两篇的题目是:“关于编纂《儒藏》的意义及几点意见”(已公开发表于《北京大学学报》,2003年第5期)和“再谈我们为什么要编纂《儒藏》”(已公开发表于《群言》,2005年第7期)——如果先不去管此两文的具体内容到底是怎样的而单就其题目本身而言,其自我辩护之意是十分明显(而其内容本身,则尤其如此):就好像在说,我们编纂《儒藏》乃是千秋功业,绝不仅仅是为了几个臭钱似的。

这一点在此就不想细说了。

而接下来的四篇作品似乎亦可以作如是观,一看题目便可知其一二——可能“国学大师”们的作品风格都是如此的吧?然而牟宗三先生却极令人扫兴地认为当下是什么“没有圣贤(大师)的时代”;但其中的问题却是,是不是牟先生看走眼了呢?也未可知——“能否创建中国的‘解释学’”(已公开发表于《学人》第13辑,1998年3月)、“再论创建中国解释学问题”(已公开发表于《中国社会科学》2001年第1期)、“三论创建中国解释学问题”(已公开发表于《中国文化研究》2000年夏之卷)和“关于僧肇注《道德经》问题——四论创建中国解释学问题”(也已公开发表于《学术月刊》2000年7月)。

这不免让我们这些后生小子心生慨叹:大师就是大师,此等明显带有着个人辩护性质的东西、十足的“社论”或者叫做什么“(特邀)评论员文章”都能够堂而皇之地登上上述省级甚至国家级的学术刊物之上而我等无名小辈那些中规中矩、不敢越雷池一步的东西竟会发表无门?也难怪学术刊物就那么多,又哪里会有或者可能会有我等这种小人物的位置呢?先不说这些了,不发还不行么?不发总还是可以的吧?以便让这些“国学大师”们发个够、发个痛快以至于他们想怎么发就怎么发好了——对此,其实我们早已看透了而且我们也很有耐心去等:倒要看看这种不正常或反常的山头主义现象,还能够在学术界维持多久?

早就想要就汤一介不厌其烦地解释、说明和辩护的“创建中国解释学问题”说点儿什么了,后来却发现已有人无声地在这么去做了,因此一时间也就放弃了——当然,也很可能是笔者的误解:在由刘小枫先生(有时候也带上甘阳先生)主编的“西方传统、经典与解释”丛书(大概已出版有十几本而且本人已差不多买全了,由华夏出版社出版)之每一部的扉页上都印有一张赫耳墨斯的雕像并且都配有如下一小段文字:“HERMES:在古希腊神话中,赫耳墨斯是宙斯和迈亚的儿子,奥林波斯神们的信使,道路与边界之神,睡眠与梦想之神,死者的向导,演说者、商人、小偷、旅者和牧人的保护神——解释学(Hermeneutics)一词便来自赫耳墨斯(Hermes)之名。

” 如今这套丛书显然并没有出完,而且更像似在如火如荼地出版着,也不知何时才能出全(再这样没完没了地出下去的话,那么我的专业恐怕就要因此而彻底地改道了)。最近本人在《中国哲学》第二十五辑之《经常今诠》四编(这套书几年来我一直坚持着购买)上面再次看到了汤一介先生的那篇著名的“论创建中国解释学问题”的文章而且恰好还是其中的第一篇,于是乎便又重新拜读过一遍。

据汤先生在文中讲,“‘解释学’(Hermeneutics)一词于一六五四年首次出现于J·丹豪色的著作中。

海德格尔是二十世纪的现代解释学的代表,他把传统解释学从方法论和认识论性质的研究转变为本体论性质的研究。本世纪五十年代伽达默尔又把海德格尔的本体论与古典解释学结合起来,使哲学解释学成为一专门的哲学派别。

到二十世纪六十年代后。解释学……”听他这么一讲,就好像小时候学马克思主义史学那种直线式历史哲学理论似的:先是原始社会然后是奴隶社会、封建社会、资本主义社会,接下来是社会主义和共产主义,此间的区别仅仅在于似乎处于“封建社会”或“资本主义社会”之间的海德格尔并没有像这两个社会意识形态那样坏甚至还给予了充分的肯定,而且此引经据典亦给人以一种看起来似乎很懂、真不愧为当今“国学大师”的感觉,纵横古今,驰骋中外。

但他可能忘了而且更可能不知“解释学” (Hermeneutics)一词的词源,如上所述,本来自于古希腊神话中的人物赫尔墨斯(Hermes)之名、来自于宙斯和迈亚之子,而且他可是“奥林波斯神们的信使,道路与边界之神,睡眠与梦想之神,死者的向导,演说者、商人、小偷、旅者和牧人的保护神”;换句话说,这个赫尔墨斯大概什么都是,既可以是正经人物的代表而且还可以是非正经或不正经人物的代表,不仅可以说是“三个代表”而且还可以说是“多个”甚至于无数个代表——一句话,你说他是什么都可以;或者,你怎么说他都行。

也就是说,从词源学的意义上说,所谓的“解释学”(Hermeneutics)一词本是无根的,而其本身就注定了一种探索与争鸣的气质,注定了在此之下的任何一种解释都只能是“一家之言”,就像是中国古典时代的与“经”相对而言的“传”一样。

因此在本文看来,刘小枫等先生在主编这套丛书中加了这一小段插曲似乎是有意而非无心的,而且更像是在成心地与当下汤先生正在不遗余力倡导着的“创建中国解释学”在作对——尽管这种作对是无声的,但“此时无声胜有声”,正如俗语之所谓“叫狗不咬,咬狗不叫”或者说是“咬牙狗,不露齿”。

可也是,不是说“叫唤着的鸟不长肉”么?

我们先不怀疑汤先生的西学背景到底有否跟刘小枫、甘阳等海归派一样深,就是为汤先生于文中所推崇的“以传解经”的传统(近代我已注意到,已有人在那里大张旗鼓地叫喊着什么“以传解经”了。而这不过只是在为汤先生的“创建中国解释学”张本而已)亦足称咄咄怪事了。

汤先生你不是在那里推崇什么所谓的“《春秋》三传”么?然则子不闻中文子尝有言曰:“盖九师兴而《易》道微,三传作而《春秋》散”乎?而且又岂于此?当弟子贾琼问曰:“何谓也”的时候,在文中子看来,“白黑相渝,能无微乎?是非相扰,能无散乎?故齐、韩、毛、郑,《诗》之末也;大戴、小戴,《礼》之衰也。

《书》残于古今,《诗》失于齐、鲁。汝知之乎?”是啊,对此,汤先生,“汝知之乎?” 至此,也许您可能也要像贾琼一样,紧接着问道:“然则无师无传可乎?”文中子对此答道:“神以明之,存乎其人。

苟非其人,道不虚行?必也传又不可废也。”对此,您可能要质问:什么叫“神以明之”?这不是“迷信”么?要知道,这是源自于易传中的一句话;而且在荀子看来,“君子以为文,百姓以为神。

以为文者,吉;以为神者,凶。”此外,在荀子看来,仅不一部《易》而言(汤先生看起来不是也很通《易》的么?),“善为《易》者不占”;换言之,以《易》为占卜或卜筮之书,若不是其弄错了,至少也应当说是其中的最低层次而已。

“《易》有圣人之道四焉:以文者,尚其辞;以动者,尚其变;以制器者,尚其象;以卜筮者,尚其占。”其中“以卜筮者,尚其占”,虽不能说便不是《易》之所蕴涵着的“圣人之道”,但至少也应当说是其中的最低层次而其最高的境界则是“文”——无论是这里的“文”还是荀子之所谓“以为文者,吉”的“文”。

因此相对于“经”的“传”,不过只是一家之言而已,又哪里可以体现出什么“解释学”的东西?

对此,诸子集成本《四书章句集注》中曾载吴英所作“四书章集注定本辨”中,尝有言曰:“夫传本释经,何劳挹注?以用传释经为快,不如不注。而但读传文矣”。若按汤先生的意见,再从所谓的“传”中理出什么规律性的东西以成所谓的“解释学”,则恐怕所有的“经”亦便像其正在热衷的“儒藏工程”一样,整理一下、束之高阁就算完了,哪管那里面到底说了什么?我们不是曾以所谓的“马克思主义解释学”全面地解读过经书么?怎么现在又要重新创建“解释学”?这是不是原来的那种“解释学”行不通了呢?而你正在创建的“解释学”就一定行得通么?可以从此而一劳永逸并以此而彻底终结掉“经”本身所负载的使命?

照汤先生的意见,其所拟创建的中国解释学似乎可以“放之四海而皆准”的,而且“已经取得了若干极有意义的成果”。然而其中的问题却是,面对古往今来尤其是古典时代所留存下来的大量文本本身,面对大量的具体出自于不同时代、不同作者之手的不同作品,面对这种作品本身的多样性及其复杂性,到底可以有哪一种自诩为“学”的方法可以左右逢源、游刃有余而不是左支右绌、捉襟见肘?因此这样的“学”、这样的旨在人为地设定/建立某种“普遍理论”或某种规则和方法的“学”,只是基于某位读者自己的某些部分经验并且只是通过不完全归纳法建构起来的而已。

然而这样的“学”,这样的作为普遍理论、规则和方法的“学”,在解释实践面前,又如何可能甚至如何可行呢?当汉斯·格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer,1900-2002)这位当代“解释学之父”的著名解释学著作《真理与方法》出版后,列奥·施特劳斯(Leo Strauss)曾十分客气地写信给他这位老朋友说:“你的理论是一种‘关于解释学经验的理论’,就其本身而论,乃是一种普遍理论。

我的解释学经验不仅非常有限,而且我所拥有的经验让我怀疑一种超越于‘形式的’或外在经验的普遍解释学理论是否可能。

”从字里行间完全可以看出,汤先生对这位当代“解释学之父”是十分推崇的;但我们认为,汤先生这种推崇是十分盲目和无谓的(不过我们绝不认为他这是在崇洋媚外)。施氏与伽氏间的矛盾为施特劳斯学派的弟子所了解,但在后来当其中的一个弟子在乃师辞世而去采访他时,伽代则明显说了谎:通过此二者间的通信,我们知道,针对解释学问题的质问,施氏是明显占着上锋的而伽氏则吐吐吞吞,不知所云,只能表示有保留地接受。

后来此二者间竟莫明其妙地断绝了书信往来——这当然是一个莫大的谜团。

对此,伽氏个人的解释是(当然是在施氏死无对证之后),施氏被他的理论给征服了(如果不说是理屈辞穷的话);但我们通过他们仅有的几次书信交锋却感到,其所谓“解释学”理论让他自己在施氏面前是那样的难堪。

而此二者间之所以突然断了来往,据本文之大胆地估计,并不是施氏的什么争论失败或被他给征服了,很可能是施氏早已看出伽氏的理论是不会有什么前途可言而伽氏本人看来已深陷迷途、无可救药了,故从此了了,不再有什么话可以说了,只好保持沉默。

为此再多说一句,国朝不是有两位学者洪汉鼎和潘德荣两位先生曾不远万里、趁着伽氏还活着(1902-2002)赶赴德国前去求教过他老人家么?可他们后来又怎么样了呢?因此可千万不要把伽氏以及其他的什么诸如此类的“解释学”太当一回事,还是老老实实地阅读经典算了。

尽管说“工欲善其事,必先利其器”;但问题是,“其事”乃是有关于“形而上者谓之道”之所谓“道”而非其他什么一般的“器”,而且不是说“以制器者,尚其象”么?况且,所谓的“器”亦乃是“形而下者谓之器”。

因此在对待经典的问题上切可以投机取巧,以为真的可以有什么捷径可走,今天来了什么“主义”、明天又来了什么“学”而使自己一时间无所措手足。

此外,让我们再看看一部《文心雕龙》对“经”与“传”又是作何分疏的。“经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也”;“传者,转也。转受经旨,以授于后。实圣文之羽翮,记籍之冠冕也。”同时,汤先生在是书之中曾坦言自己的确并非什么“哲学家”,但他又说自己“至少也应当算是哲学史家”。

那么让我们再看看刘勰于《文心雕龙》中对“史者”又是怎么界定的:“史者,使也。执笔左右,使之记也。古者左史记事者,右史记言者。言经则《尚书》,事经则《春秋》也”。

在刘氏看来,无论是所谓的“史”,其实也都是有关于“经”或者干脆说就是“经”本身。今天我们历史学工作者常常引用章学诚的话说“六经皆史”甚至于还有人作有什么《诗经读史》,但他们似乎并不知道,反之亦然,“史亦皆经”——分别是所谓《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》诸经。

因此若通“传”而不知“经”的话,则恐怕不能算作是“史”的,更不要说是什么“哲学史家”了——尽管这种说法好像是在退而求其次,是谦虚甚至过谦但事实上已够抬高自己了。

而且汤先生你如此谦虚(但在我们看来,你之所以可以如此谦虚,那也是因为,人们已经把你奉作并且称之为“著名哲学家”了)。然而毋庸讳言,在施特劳斯看来,“政治哲学不是一门历史学科”,而且“无论历史知识对政治哲学具有何等重要性,它也只是政治哲学的预备与辅助而不可能成为政治哲学的组成部分”,当然更不可能成为政治哲学之本身了,正如政治哲学并不等于政治哲学史一样。

对此,您当然可以为自己辩解说,我并不是什么政治哲学家而我所从事的也并非政治哲学;但施特劳斯却可以告诉您说:“政治哲学是哲学的异乎寻常的核心”。

如果您觉得施特劳斯算什么东西,他并不足以说服和动摇自己的学说体系,那么让我们只需回顾这样一点,“柏拉图在《理想国》中描绘了一种研究规划,其中提到算术、几何、天文等等,(然而其中)历史连影子都没有;更不必说是亚里士多德(这位古典作家中最杰出的历史研究者)如此频繁地说起诗比历史要更哲学。

这种态度是一切古典哲学家的特征,而且也是所有中世纪哲学家的特征。盛赞历史的是修辞学家,而不是哲学家。特别是哲学史被认为不是一门哲学学科,它属于文献考古学家而不是哲学家”;同时,“作为一种知识对象的‘历史’并不存在”,“以往所有的思想,都是彻头彻尾的‘非历史的’”。

汤先生看起来不是对西方古典哲学很懂、很精通么?那么请问您是否从柏拉图和亚里士多德的作品中读取到上述一些思想文字,而且当您目睹到这些文字之时,作为“哲学史家”的您会作何感想呢?既如此,又会如何面对人们称您为“著名哲学家”以及自称为“哲学史家”呢?请宽容我们的不敬吧,我们之所以要这样做,是因为您如今的身份和地位对当下乃至后世的影响太大了而您却如此不保晚节地搞什么“儒藏”、“创建什么中国解释学”?您清楚您现在正在干什么么?还有,一段时间以前,在一个东西上看到你的一篇文章,好像在说什么“不同文明之间的平等对话不会使文明变质”。

其实这种观点正好迎合了美国当代颇有争议的哲人罗尔斯的意见(由此可见,汤先生您还是老当益壮,宁移白首之心的或者说“活到老、学到老、改造到老”;也就是说,它不是您的观点而是您回应罗尔斯的观点),但问题是,罗氏的这种看法是亲近霍布斯并与洛克和卢梭相对的。

在他看来,宗教可以和平共处,但是他并没有看到,他所观察到的宗教已经经过启蒙思想家的改造甚至是彻底改造过的了,仅仅是宗教的某个温顺的亚种而已或者说已经发生了质变或者变质,他完完全全曲解了霍布斯、洛克和卢梭所作的工作。

宗教,对他来说不是一个严重的问题。对他来说,宗教仅仅只是这个自由社会中许许多多的目标中的一个。

他没有看到,自由社会是建立于对宗教的某种排他性的理解和基础之上的。对一个严肃的人来说,宗教也许是最为严肃的问题,但对罗尔斯而言,却不是。而您汤一介先生不过是将罗尔斯的“宗教”一词替换成了您所谓的“文明”罢了。

而且在我们看来,您似乎比罗尔斯都更加乐观。再则,记得前些年您不是也热热闹闹地跟立着大家批判过美国哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿的“文明冲突论”么?而今您又在附合着罗尔斯的《正义论》。不过,您又如何解释当下的伊拉克战争、伊朗和阿富汗以及巴勒斯坦之于以色列等等的问题呢?

本来想写一篇像样的文章跟您商榷的,但考虑到即使自己费劲巴拉的写出来也没有地方可以发表的;不消说是你这样的“国学大师”,就是笔者几年前写的一篇同张立文先生商榷的东西(即《“和合学”辨正——与张立文先生商榷》),好长时间在国内找不着地方发表。

为此,笔者请教过不少著名国内有关专家学者,他们都说这篇文章写得好而且文笔也不错,只是现在实在不兴商榷的东西。后来只能盲投到香港《学术前沿》杂志社发表了。因此只能暂时写下以上若干文字。权且算作“志于道,据于德,依于仁,游于艺”吧!玩玩而已,请您不必太当真。

最后,笔者想征引一句施特劳斯的大弟子阿兰·布鲁姆的话作结并将它举以相赠给您:“并不存在一种普遍适用的解释原则,因为每一个作者的意图和修辞都是不同的”,而且越是在古典时代,它就越是如此。汤先生,“汝知之乎?”