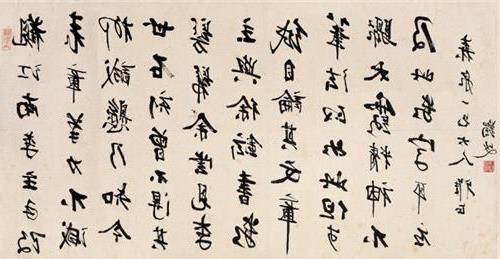

马一浮清泠序 马一浮:《圣传论》序(一校)

伊川作明道墓誌曰:“周公沒,聖人之道不行;孟軻死,聖人之學不傳。……先生生〔於〕千四百年之後,得不傳之學於遺經,以興起斯文爲己任。……使聖人之道煥然復明於世……自孟子之後,一人而已。”向者嘗讀其言而疑之,謂:聖人之學,其有傳邪,何以千載曠絕?其無傳邪,何以明道獨能得之?孟子曰:“君子深造之以道,欲其自得之也。自得之,則居之安;居之安,則資之深;資之深,則取之左右逢其原:故君子欲其自得之也。”又曰:“君子所性,仁、義、禮、智根於心,其生色也,睟然見於面,盎于背,施於四體,四體不言而喻。”蓋其所謂得之者如此,則信乎其不可傳矣。莊周曰:“夫道,有情有信,無爲無形;可受而不可傳,可得而不可見;自本自根,未有天地,自古以固存。”(《莊子·大宗師》。按今本皆作“可傳而不可受”,非是,據義當互易。屈原《遠遊》“道可受兮不可傳,其小無內兮其大無垠”是亦託爲道家言者,可證。)彼爲道家之言,猶若是矣。

禪者自名爲“敎外別傳”,復曰“無法與人”、“不從人得”,然時至理彰,如寐忽覺,得其旨者,皆由自悟,亦未嘗廢師資之道,且必久經鍛鍊,始克承當。如達摩使諸弟子各言所得,衆皆祗對,謂三人者,一曰汝得吾皮,一曰汝得吾肉,一曰汝得吾骨。獨慧可禮拜已,依位而立,乃曰汝得吾髓。南嶽讓入室弟子六人,各爲印可,曰:一人得吾眉,善威儀;一人得吾眼,善顧盼;一人得吾耳,善聽理;一人得吾鼻,善知氣;一人得吾舌,善談說;一人得吾心,善古今。(此指馬祖道一。)此又何說者?其果有得邪,果無得邪?從人得邪,自得之邪?

若言有傳有得,則爲臟誣古人、埋沒自己;若言無傳無得,則成斷滅空亡。離此二途,乃知自性宗通,不違師承秉受,若非超宗越格,將至喪我兒孫,會此者乃可語於不傳之學矣。故曰:“向上一路,千聖不傳。”然從古以來,門庭施設,當爲何事?亦曰指歸自己、令其自得而已。利根上智,一語知歸;其或未然,依他作解,終身無自由分。二程從濂溪受學,何以云天理是自家體認得來?明其不可傳也。先儒料簡俗學、詆斥二氏,乃是大機大用,於法自在。

後儒不窺古人用處,徒滯名言,乃以小知自私之心求之,安可得邪?知見稠林,礙塞天下,時當衰季,轉溺轉深。異執紛然,徇人喪己,是丹非素,出主入奴,拘墟篤時,沿訛襲謬,以狂見爲勝解,以惡覺爲智證,自甘封蔀,無有出期:若此之倫,深可悲愍。何堪更存漢宋今古之爭,立朱陸門戶之見,辨夷夏之優劣,持禪敎之異同,陷身不拔之淵,轉增迷罔之過邪?又有一等人,乃謂濂洛關閩諸儒皆出於禪,陽爲闢佛而陰實秉之。不悟儒佛等是閑名,自性元無欠少。非惟佛法西來不能增得些子,卽令中土諸聖未嘗出現於世亦何曾虧却纖毫!若論本分,各自圓成,不相假借:我行我法,豈假他求;惟此一眞,何能蓋覆!然須實到此田地始得,否則承虛接響自欺欺人,所以誤解有得之言,良由不識不傳之旨耳。兩宋諸賢何嘗不與諸禪德往復,但謂有資於彼,事則不然,具眼者自能辨之,不能爲不知者道也。

朱子少依劉屏山,晚而表其墓曰:“熹嘗問先生入道次弟。先生曰:‘吾官莆田時始接佛、老之徒,聞其所謂清淨寂滅者而心悅之,以爲道在是矣。比歸讀吾書而有契焉,然後知吾道之大,其體用之全乃如此。抑吾於《易》得入德之門焉,所謂不遠復者,則吾之三字符也。於是嘗作《復齋銘》《聖傳論》以見吾志。然吾忘吾言久矣,今乃相與言之,汝其勉哉。’”此與伊川謂明道出入二氏歸而求之六經之言如出一轍,蓋洛閩之學莫不如是。

按《聖傳論》十篇,舉堯、舜、禹、湯、文王、周公、孔子、顏、曾、思、孟之道以爲說,於堯舜明一心,於禹示一體,於湯言日新,於文王言不已,於周公極推無逸爲持謙之功,於孔子特舉踐形明生死之說,於顏子發不遠復之幾,於曾子示本敬之旨,於子思則約性以明中,於孟子則指歸於自得,實皆有以得其用心,義該而文約,蓋以顯所謂體用之全者。

而《復齋銘》卽在《顏子篇》末,今從閩刻《屏山集》二十卷中錄出,使學者讀之,瞭然於傳與不傳之不二,而知所用力焉,則屏山之所得,吾今日亦可得之;而知明道伊川之所得、朱子之所得,固與屏山不殊,與諸聖亦不殊也。

屏山之兄彥修嘗與大慧杲習,一時交友如李漢老(邴)、呂居仁(本中)皆與大慧杲相契,疑其所謂佛之徒者或指杲也。

徑山《蘊聞集·大慧書問》二卷,有與劉寶學彥修書一通、劉通判彥沖書二通。其答寶學書云:“彥沖被默照邪禪敎壞。此公清淨自居,世味淡泊,將執此爲奇特。若肯轉頭,却是箇有力量底漢。”其與屏山書略云:左右做靜勝工夫有年,不識於開眼應物處,得心地安閑否?若未得,當求箇徑截得力處,方不孤負平生。

又云:而今學道者,多是求之轉失、向之愈背,那堪墮在得失解路上。謂鬧處失多、靜處失少,若果靜中得力,何故卻向鬧處失却。

而今要得省力,靜鬧一如,但只透得趙州無字。忽然透得,方知靜鬧本不相妨,亦不著用力支撐,亦不作無支撐解。其言實鉗錘穩密!是知屏山之作《聖傳論》正是轉頭時節,不復更以清淨寂滅爲道。若謂得之於大慧則不可,然大慧自爲屏山諍友,則亦何須諱却邪?此向來儒者所不肯道,因刻此書,特爲拈出,圓此一段公案。使屏山今日猶在,固當坦然相許耳。

曩欲輯《儒林典要》,其書無慮百家,因就其卷帙少者先出之。或疑其雜,謂如劉原甫《公是弟子記》之類,皆不當見收。不知但據原流,則門庭過隘,諸方倡導,苟其言有饒益,不論聞道淺深,何爲不可入錄?後此方欲刻《橫浦心傳》《慈湖家記》,皆舊所詆爲禪學者。不識古人用處而輒以禪學外之,不唯不知何謂禪,直不知何謂學耳!因亦附識於此,三十年後,此學若存,有人舉著,或不疑其所行矣。又,《典要》初輯,開雕於民國二十九年,至三十年始就,此本以工輟未及序,今始補綴,亦并記之。

民國三十一年一月 馬浮識

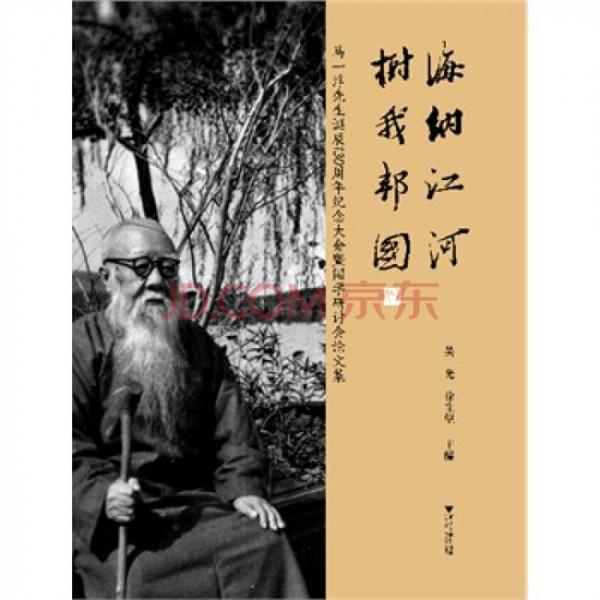

書生謹按:这些文章暂无手稿或影印件,只能通过《马一浮集》校对。《马一浮遗墨》收入若干书札与序跋,不过我未细看篇目(有些也无标题)。《圣传论序》一文,上学期间曾经读过,当时感触就很深刻;最近两年选读《马一浮集》若干序文书札,也曾重温此文,依然感触良多。

就我体会而言,只有在诗与序跋中,马先生表述时才算率性而为,按马先生所说,“但求契理,不求契机”(讲学之时马先生也遵循此道,但不得不随顺时俗、应机而发),最能代表马先生圆融之学术境界,《圣传论序》与《儒林典要序》,便是最典型之范文(当然还有许多)。

当年复性书院刊刻诸书,目前仍有若干流通,可惜要价极高。近日在孔网看到一部《圣传论》,仅有三十余页,要价两千八百,真是令人哭笑不得!

其实,《圣传论》内容完全可从刘氏全集中提取,又何必拘泥于版本?若能找到相关文本,配以马先生之序文,自己打印、装订一份,随意设计字形字号,其实也很过瘾。说到版本,其实我也不能完全放下。

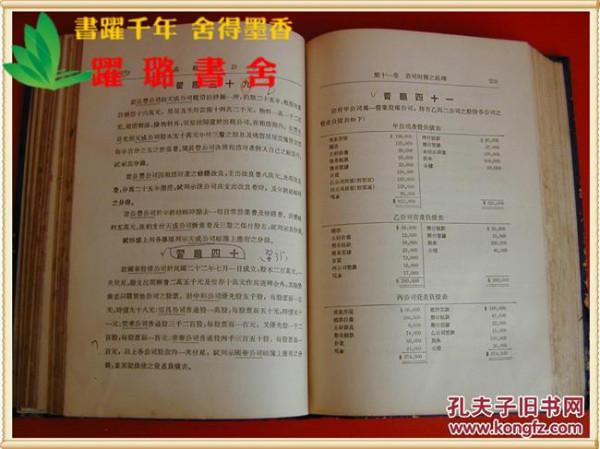

近日我在孔网看到一部《复性书院讲录》,貌似为正规出版物,也有可能是影印本,不过年代较早,八十年代早期“出品”,封面比较精致(即便复印装订,如此精致也很难得),应该不是缩印(如广文书局影印版《复性书院讲录》,为四拼本,不便诵读),有点心动,可惜要价太高,为之奈何!

言归正传,整理这几篇序文时,发现一些字形问题(也算学到若干知识),需要稍作说明。其一,繁体本中,“墓志”还是“墓誌”?按搜狗拼音输入所得结果为“墓誌”,《马一浮集》则作“墓志”,《汉语大词典》繁体本中有“墓誌”而无“墓志”,由此似可推出《马一浮集》字形有误(不知其他字典、辞书如何)。

判断字形,绝不能单纯依靠拼音输入法,因为拼音词库之中往往不够精确,不过此处似乎没有问题。其二,“却”“卻”二字,《马一浮集》两种写法并存(有时只用一种),不知两者可否混用?有朋友说两者尚有区别,“忘却”“失却”“亏却”“推却”不能作“卻”,作为转折连词(还是副词来着)则写作“卻”。

不过《马一浮集》处理不够圆满,比如“卻向鬧處失却”,《马一浮集》两处皆写作“却”,如果两字使用方式确有差别,此处即有问题。

其三,“次第”二字,手稿往往写作“次弟”,《马一浮集》保留这一痕迹,我整理时不作调整。如今我已确认,马先生手稿之用字习惯,较之书院刻本,其实就有若干出入,《马一浮集》诸书处理字形,也许有其依据,但却不够理想。其四,“皆舊所祗爲禪學者”,据文义论应为“皆舊所詆爲禪學者”,《马一浮集》有误,或为输入环节所误。

繁简字形之外,尚有一条需要说明。序文开篇一段,自“伊川作明道墓志曰”至“孟子之後一人而已”,《马一浮集》中将“曰”后一段,全部视为“墓志”正文,又标明马先生引文有误,增添“於”“蓋”二字。我原以为只是引文问题,孰料以《二程集》核对,发现问题不仅于此。

马先生写此序文时,不知手头有无参考书目,也许当时未参看《二程集》,又因年代久远,记忆文本有误,混淆两篇文章内容,留下相应问题。明道先生去世之后,伊川先生写有两篇文章,一曰《明道先生行状》,一曰《明道先生墓表》。

序文所谓“明道墓志”,当指《明道先生墓表》,不过所引文字却又参入《明道先生行状》中语(据中华书局《二程集》,不知版本有无问题,是否还有一篇文章名为“墓志”)。

此处标点需要慎重处理,至少《马一浮集》处理方式不当,需要调整。《马一浮集》标点如下:“周公沒,聖人之道不行;孟軻死,聖人之學不傳。”“先生生〔於〕千四百年之後,得不傳之學於遺經,以興起斯文爲己任”,“使聖人之道煥然復明於世。

〔蓋〕自孟子之後,一人而已。”参照伊川先生原文,《明道先生墓表》:“周公沒,聖人之道不行;孟軻死,聖人之學不傳。……先生生千四百年之後,得不傳之學於遺經,志將以斯道覺斯民。

……先生出,倡聖學以示人,辨異端,闢邪說,開歷古之沉迷,聖人之道得先生而後明,爲功大矣。”又《明道先生行状》曰:“謂孟子沒而聖學不傳,以興起斯文爲己任。”《二程集》中若无其他文章提及“使聖人之道煥然復明於世,自孟子之後,一人而已”,不妨如此看待这段文字:马先生所谓“明道墓志”包括《明道先生行状》与《明道先生墓表》,从中提炼关键内容(直接摘引原文),同时有所评述,前半句由“聖人之道得先生而後明”转述而成,后半句则是马先生对明道先生之评述。

不过“孟子之後,一人而已”之后,又有“向者嘗讀其言”诸语,似乎此句之前皆为引文,故而我也不敢确定,只能暂时存疑。

今日与朋友交流时,忽然想起一事,“孟子之後一人而已”,此语用来评述濂溪先生,似乎也很妥当,于是以此为关键词“百度”一次,果然发现问题所在。原来马先生此处所引之文字,并非直接出自《文集》,其“墓志”内容来自《宋史·道学传》(至少可以判明,马先生写此序文时主要依据为《宋史·道学传》而非《文集》),《宋史·道学传》所引文字与《文集》相比已有明显改动。

《宋史》原文:“颢之死,士大夫识与不识,莫不哀伤焉。

文彦博采众论,题其墓曰明道先生。其弟颐序之曰:‘周公没,圣人之道不行;孟轲死,圣人之学不传。道不行,百世无善治;学不传,千载无真儒。无善治,士犹得以明夫善治之道,以淑诸人,以传诸后;无真儒,则贸贸焉莫知所之,人欲肆而天理灭矣。

先生生于千四百年之后,得不传之学于遗经,以兴起斯文为己任,辨异喘,辟邪说,使圣人之道焕然复明于世,盖自孟子之后一人而已。然学者于道不知所向,则孰知斯人之为功;不知所至,则孰知斯名之称情也哉。

’”《马一浮集》以此为本,故而增添两字,倒也可以接受。二十四史之中,我手头只有五六种,版本不太理想,《宋史》《明史》无实体书,电子书(文字版电子书、扫描本电子书,无纯文本)却不太方便(在家能看)。暂时不欲购买,只能看电子版,不知有无较精确之纯文字本。(此前三段为博文发布前一晚整理经过,最后一段则为发布当日交流及查询之记录,此前推断过程维持原貌。)

附:《馬一浮集》版斷句、文字與標點

《聖傳論》序

一九四二年一月

伊川作明道墓志曰:“周公沒,聖人之道不行;孟軻死,聖人之學不傳。”“先生生〔於〕千四百年之後,得不傳之學於遺經,以興起斯文爲己任”,“使聖人之道煥然復明於世。〔蓋〕自孟子之後,一人而已。”向者嘗讀其言而疑之,謂聖人之學,其有傳邪,何以千載曠絕;其無傳邪,何以明道獨能得之?孟子曰:“君子深造之以道,欲其自得之也。

自得之則居之安,居之安則資之深,資之深則取之左右逢其原,故君子欲其自得之也。”又曰:“君子所性,仁義禮智根於心,其生色也,睟然見於面,盎于背,施於四體,四體不言而喻。

”蓋其所謂得之者如此,則信乎其不可傳矣。莊周曰:“夫道有情由信,無爲無形;可受而不可傳,可得而不可見;自本自根,未有天地,自古以固存。

”(《莊子·大宗師》。按今本皆作“可傳而不可受”,非是。據義當互易。屈原《遠遊》:“道可受兮不可傳,其小無內兮其大無垠。”是亦託爲道家言者,可證。)彼爲道家之言,猶若是矣。禪者自名爲敎外別傳,復曰無法與人,不從人得。

然時至理彰,如寐忽覺,得其旨者,皆由自悟,亦未嘗廢師資之道。且必久經鍛鍊,始克承當。如達摩使諸弟子各言所得,衆皆祗對。謂三人者,一曰汝得吾皮,一曰汝得吾肉,一曰汝得吾骨。獨慧可禮拜已,依位而立。

乃曰:汝得吾髓。南嶽讓入室弟子六人,各爲印可,曰:一人得吾眉,善威儀;一人得吾眼,善顧盼;一人得吾耳,善聽理;一人得吾鼻,善知氣;一人得吾舌,善談說;一人得吾心,善古今。(此指馬祖道一。

)此又何說者?其果有得邪,果無得邪?從人得邪,自得之邪?若言有傳有得,則爲臟誣古人,埋沒自己;若言無傳無得,則成斷滅空亡。離此二途,乃知自性宗通,不違師承秉受,若非超宗越格,將至喪我兒孫,會此者乃可語於不傳之學矣。

故曰:“向上一路,千聖不傳。”然從古以來,門庭施設,當爲何事?亦曰指歸自己,令其自得而已。利根上智,一語知歸,其或未然,依他作解,終身無自由分。二程從濂溪受學,何以云“天理是自家體認得來”?明其不可傳也。

先儒料簡俗學,詆斥二氏,乃是大機大用,於法自在。後儒不窺古人用處,徒滯名言,乃以小知自私之心求之,安可得邪?知見稠林,礙塞天下,時當衰季,轉溺轉深;異執紛然,徇人喪己,是丹非素,出主入奴;拘墟篤時,沿訛襲謬。

以狂見爲勝解,以惡覺爲智證。自甘封蔀,無有出期。若此之倫,深可悲愍;何堪更存漢宋今古之爭,立朱陸門戶之見,辨夷夏之優劣,持禪敎之異同,陷身不拔之淵,轉增迷罔之過邪?又有一等人,乃謂濂洛關閩諸儒皆出於禪,陽爲闢佛而陰實秉之。

不悟儒佛等是閑名,自性元無欠少。非惟佛法西來,不能增得些子,卽令中土諸聖未嘗出現於世,亦何曾虧却纖毫。若論本分,各自圓成,不相假借。我行我法,豈假他求。

惟此一眞,何能蓋覆。然須實到此田地始得,否則承虛接響,自欺欺人。所以誤解有得之言,良由不識不傳之旨耳。兩宋諸賢何嘗不與諸禪德往復,但謂有資於彼,事則不然,具眼者自能辨之,不能爲不知者道也。朱子少依劉屏山,晚而表其墓曰:“熹嘗問先生入道次弟。

先生曰:‘吾官莆田時始接佛、老之徒,聞其所謂清淨寂滅者,而心悅之,以爲道在是矣。比歸讀吾書而有契焉,然後知吾道之大,其體用之全乃如此。抑吾於《易》,得入德之門焉,所謂“不遠復”者,則吾之三字符也。於是嘗作《復齋銘》《聖傳論》以見吾志。然吾忘吾言久矣,今乃相與言之,汝其勉哉。’”此與伊川謂明道出入二氏歸而求之六經之言,如出一轍。蓋洛閩之學,莫不如是。

按《聖傳論》十篇,舉堯、舜、禹、湯、文王、周公、孔子、顏、曾、思、孟之道以爲說。於堯舜明一心,於禹示一體,於湯言日新,於文王言不已,於周公極推無逸爲持謙之功,於孔子特舉踐形明生死之說,於顏子發不遠復之幾,於曾子示本敬之旨,於子思則約性以明中,於孟子則指歸於自得。

實皆有以得其用心,義該而文約,蓋以顯所謂體用之全者。而《復齋銘》卽在《顏子篇》末,今從閩刻《屏山集》二十卷中錄出,使學者讀之瞭然於傳與不傳之不二,而知所用力焉。

則屏山之所得,吾今日亦可得之。而知明道、伊川之所得,朱子之所得,固與屏山不殊,與諸聖亦不殊也。屏山之兄彥修,嘗與大慧杲習,一時交友如李漢老(邴),呂居仁(本中),皆與大慧杲相契,疑其所謂佛之徒者,或指杲也。

徑山《蘊聞集·大慧書問》二卷,有與劉寶學彥修書一通、劉通判彥沖書二通。其答寶學書云:“彥沖被默照邪禪敎壞。此公清淨自居,世味淡泊,將執此爲奇特。若肯轉頭,却是箇有力量底漢。”其與屏山書略云:左右做靜勝工夫有年,不識於開眼應物處得心地安閑否?若未得,當求箇徑截得力處,方不孤負平生。

又云:而今學道者,多是求之轉失,向之愈背,那堪墮在得失解路上。謂鬧處失多,靜處失少,若果靜中得力,何故却向鬧處失却。

而今要得省力,靜鬧一如,但只透得趙州無字。忽然透得,方知靜鬧本不相妨,亦不著用力支撐,亦不作無支撐解。其言實鉗錘穩密。是知屏山之作《聖傳論》,正是轉頭時節,不復更以清淨寂滅爲道。若謂得之於大慧,則不可;然大慧自爲屏山諍友,則亦何須諱却邪?此向來儒者所不肯道,因刻此書,特爲拈出,圓此一段公案。使屏山今日猶在,固當坦然相許耳。

曩欲輯《儒林典要》,其書無慮百家,因就其卷帙少者先出之。或疑其雜,謂如劉原甫《公是弟子記》之類,皆不當見收。不知但據原流,則門庭過隘,諸方倡導,苟其言有饒益,不論聞道淺深,何爲不可入錄。後此方欲刻《橫浦心傳》、《慈湖家記》,皆舊所祗爲禪學者。不識古人用處而輒以禪學外之,不唯不知何謂禪,直不知何謂學耳,因亦附識於此。三十年後此學若存,有人舉著,或不疑其所行矣。又《典要》初輯開雕於民國二十九年,至三十年始就,此本以工輟未及序,今始補綴,亦并記之。

民國三十一年一月,馬浮識。

(浙江古籍《馬一浮集》第二冊第三三至三七頁)