赵朴初学诚法师 赵朴初的童年

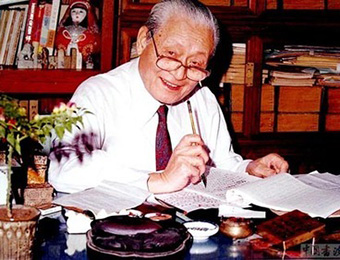

安庆有个状元府,状元府代有翰林出。杰出的爱国宗教领袖赵朴初先生,就出生在“四代翰林”的安庆状元府里———11月5日,是全国政协副主席、民进中央名誉主席、中国佛教协会会长、著名的社会活动家、杰出的爱国宗教领袖赵朴初先生94岁诞辰。

“四代翰林”的赵家

赵朴初的先祖———赵文楷字逸书,号介山,出生于安徽省太湖县(隶属安庆市)望天乡。文楷少年家贫,几至辍学,但天资敏慧,才智过人,诗文超群,6岁时作的《咏百舌诗》至今仍在家乡流传:“桃花红未了,百舌闹春晓。能做百般声,枝头压众鸟。”

嘉庆元年(公元1796年)春,文楷离开家乡来到紫禁城,太和殿传胪宣榜一甲一名,嘉庆帝龙颜大悦,亲笔赋诗相赠:“文楷嘉名期雅正,为霖渴望副求贤”。

赵文楷衣锦还乡,觉得老家离县城太远,便萌发了迁家的念头。在太湖县城北十几华里处,有一个古老的小镇,因位于一古寺之前,故名寺前镇。一条小河从镇口流过,也便得名寺前河。赵文楷择宅基地于离寺前镇不远的虎形山下洪诸畈村,建造了一座砖木结构的状元府。共有房屋80多间,天井20多个。这里生活方便,交通便利,府前行人络绎不绝。

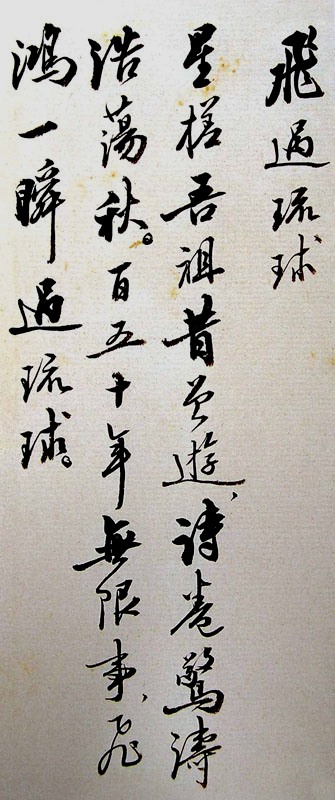

赵文楷返京后,授翰林院修撰等职及嘉庆三年顺天乡试和四年会试两任同考官。嘉庆五年出使琉球(今日本国冲绳县),在任中,出使人员“恪守严规,饰躬廉隅,清慎自矢”,“廉洁之声,著于海外”,至今日本冲绳园林及祠庙中仍有赵文楷介山遗墨。

归国不久,赵文楷出任山西雁平兵备道,不幸卒于任上,留有《石柏山房诗存》八卷,诗525首。由于其为官清廉,当时“宦台如洗,四壁萧然”。夫人王氏携其灵柩和子女返回状元府居住,赵氏后裔在寺前河不断繁衍,形成了一大望族。

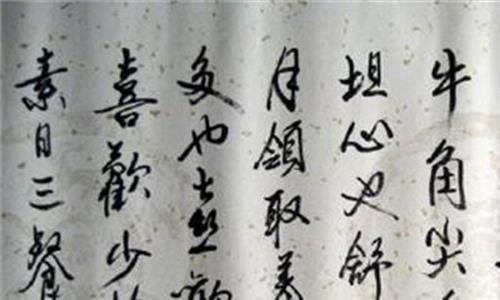

赵朴初的父亲赵纬如先生,以优异的成绩毕业于省高等学堂后,即被任命为湖北省候补知事,本来可以顺利地进入仕途,但他无意做官,一直在家中潜心钻研书画,国事家事一概不问。他的书法独树一帜,替人写了大批中堂对联,曾有“养天地正气,法古今完人”,字本苍劲而清秀。绘画技术更胜一筹,几乎到了炉火纯青的地步。赵朴初自小耳濡目染,受益不浅。

赵朴初的母亲姓陈名慧,湖北武汉人,亦出生于官宦人家,其曾祖陈銮曾任两江总督。赵母亦有极高的文学修养,能作诗写词,写过不少诗词和剧本。1996年,赵朴初曾将赵母所作的《冰玉影传奇》剧本印了若干册,分赠亲朋故旧。

5岁时被誉为神童

赵朴初的曾祖父赵继光在安庆做官时,赵氏家族迁往安庆天台里,与状元府两处轮换居住。1907年11月5日,赵朴初便出生在天台里。

1911年,安庆的革命斗争愈来愈激烈,四岁的赵朴初随父母回到了寺前河畔的状元府,在这里一住就是十年。

幼时的赵朴初,和状元府中其他孩子一样无忧无虑,整天玩着捉迷藏、丢手绢、跳“房子”等游戏。与众不同的是,他从小就很聪颖、温和、富有同情心。

在状元府中,和赵朴初年龄相当的孩子还有四五个,大人们商量,决定办一个私塾,让孩子们上学读书。教师选的是本地蔡家河的蔡少珊先生,他满腹经纶,授课认真,教规严格。

一天,蔡先生布置一篇作文后,自个儿打盹去了。赵朴初正认真地写着,突然听见其他的小伙伴议论开了。原来,在私塾的院中,有一棵两人多高的枣树,正值八月,树上结满了米黄色的枣子,伙伴们早就垂涎欲滴,无奈蔡先生管教太严,平时没人敢打它的主意。今天,先生不在,正好摘几颗尝个新鲜。听了小伙伴们的建议,赵朴初马上响应,和大伙儿溜出了教室,攀上枣树摘枣子。

正吃得津津有味,被突然回来的先生逮个正着。“谁带头的?”蔡先生厉声责问,刚才还生龙活虎的小伙伴们吓得连声音也不敢出。这时,赵朴初站了起来,说:“先生,是我带头的。”小伙伴们看到赵朴初担起了责任,不禁松了口气,同时向他投来敬佩的目光。

赵朴初自然免不了一顿“戒尺打手心”的处罚,赵朴初痛得泪流满面。正好父亲从私塾门前路过,看见赵朴初在挨打,站在窗前笑呵呵道:“打得好,打得好!”赵朴初委屈极了,不禁号啕大哭起来。

过不一会儿,作文批下来了,赵朴初的作文又以表述清晰、文辞优美受到蔡老师的夸奖,赵朴初那张还没擦干泪水的脸上又绽出了天真的笑容。

一代佛学宗师在此起步

赵朴初成年后潜心钻研佛教,并最终成为爱国宗教领袖,与其母亲的影响也是密不可分的。赵母笃信佛教,在府上设有佛堂,每日都要上香拜佛。遇上特殊的日子,还要买些生物放生。

状元府离古镇上一座名叫“廨院寺”的寺庙不足一公里,母亲常带赵朴初一起去烧香。廨院寺内的住持僧法号先觉。每次,母亲上完香拜过佛后,先觉师傅都要在客堂内摆上点心招待赵氏母子。先觉师傅特别喜欢赵朴初,经常夸奖他年少聪明,将来必成大器。

一次,先觉师傅有意要考考赵朴初,以庙中“火神殿”为题,出上联:“火神殿火神菩萨掌管人间灾祸”,要赵朴初应答,赵朴初稍作思考,同样以庙中的“观音阁”为题作答:“观音阁观音大佛保佑黎民平安”。先觉师傅大为赞赏,此后将寺中收藏的经书搬出来给赵朴初借阅,并不时解疑释惑。一代佛学宗师就从这里起步。

怀念故乡

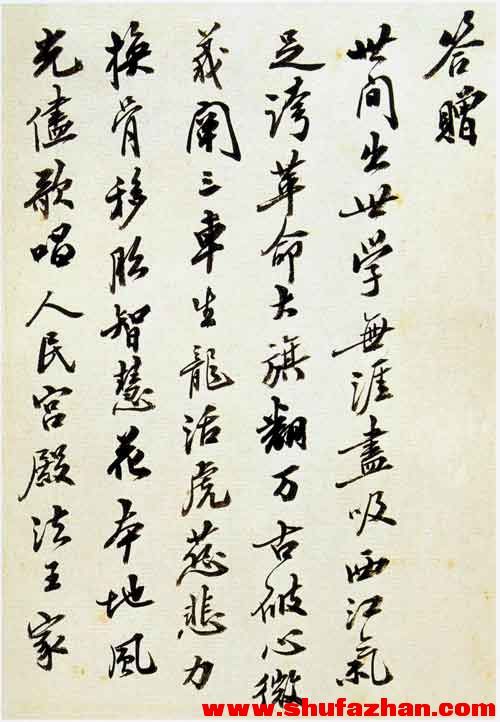

1920年,朴老离开家乡到苏州读书,1926年曾经回太湖探过一次亲,此后长期在外,从事佛教研究和各种社会活动,成为一名卓有成就的诗人、书法家、慈善家、社会活动家、爱国宗教领袖,为中华民族的伟大事业、为世界和平做出了不可磨灭的贡献。

离家在外的日子,赵朴初先生一直牵挂着故乡,多少回“托衷情于片纸”,多少回“望故乡而高歌”。尤其是当朴老进入耄耋之年,更加怀念儿时,怀念父母亲。

朴老平静地走了,面对他“生固欣然,死亦无撼。花落还开,水流不断。魂兮无我,谁欤安息。明月清风,不劳寻觅。”的遗嘱,故乡的父老乡亲们却无法平静。朴老的故事,也如那清清的故乡河水,在家乡人民心中流淌。