袁凯飞侄女 袁世凯不让儿子娶慈禧太后侄女 因对清廷失去信心

核心提示:事实上,袁世凯的"养敌自重"是长期计划,而非一时权宜。他对清朝早就丧失了信心,因此当慈禧太后想把自己的侄女许给他的次子袁克文时,他当即便借故推辞了。

本文摘自:《乱世掌国》,作者:夏双刃,出版:九州出版社

"中华民国"的三十余年,是一个满纸荒唐的乱世,也是一段一把辛酸的恨史。惟其荒唐,实堪供恨!仅民国前十年,就至少有三件贻笑天下的恨事,一是洪宪帝制,二是张勋复辟,三是曹锟贿选。三件事接踵而至,将年幼的民国摧残得奄奄一息。而洪宪帝制,更是始作俑者。

后人常将袁世凯称帝的这段历史称为"秽史"、"丑剧"、"秘辛",然回顾历史,终不如"恨史"两字更为贴切!袁世凯是中华民国的第一任正式大总统,也是中国数千年来第一位正式大总统,论意义之重大,古往今来,除了始传家天下的大禹和统一中国的秦始皇,还无有能出其右者。古语云:"宁为鸡口,不为牛后",他竟然抛开这古今第一等的荣耀,去追随尸居余气的帝王遗教,难道不是一件令自己痛悔,也令别人扼腕叹息的恨事吗?

何况,我们平心静气地来看袁世凯在称帝之前的表现,虽然毁誉参半,毕竟还是有许多值得称道之处。

袁世凯的第一件大功劳,便是逼清帝退位,建立民国。革命党人在武昌起义后,清廷迅速征调了精锐的北洋军前往征剿。但是北洋军"不知有朝廷,只知有项城(袁世凯)",故行至孝感前线后,便逡巡不进,老帅荫昌莫如之何。

朝廷迫于形势,只好重新启用袁世凯。袁世凯方一复出,北洋军即军心大振,一日之内攻克汉口,不久又攻取汉阳,南北双方的战斗力立分高下。如果北洋军继续猛攻,武昌多半是守不住的。但是北洋军却突然停止了进攻,主战的冯国璋被袁世凯撤换,替之以主和(共和)的段祺瑞。这便是袁世凯的"养敌自重"之计,若非其计,清帝也不可能如此顺利地退位,而武昌也不可能如此幸运地保全。

在这个风云突变的时代,袁世凯的政治地位也是倏忽突变的。由于他在戊戌政变时投靠后党,当慈禧太后逝世后,光绪之弟载沣做了摄政王,必欲除之而后快,他只好称病辞官。武昌起义给了他东山再起的机会,他由罪臣一跃而为内阁总理大臣。

但是由于时间太短,他并未达到历史上王莽、曹操那样大权独揽的地步,因此,他想逼帝去位,决非顺手牵羊那样简单。可是,他很好地利用了当时的政治和军事形势,放任革命党在南方有限地发展,即所谓"养敌自重",自己则跑到太后跟前去痛哭流涕,说革命党如何神通广大,朝廷军饷如何不足云云,先是将内帑的存银挪用一空,等太后感觉无以为继时,又以400万两的"年俸"作饵诱引太后接受共和,同时又暗示段祺瑞等将领和各驻外使馆发出逼帝退位的通电。

就是用这样"胡萝卜加大棒"的手段,他没有在北京城里放一枪一炮,就把江山赚了过来。

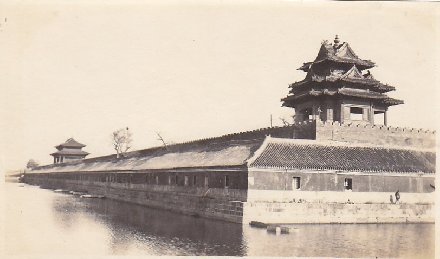

当然,他在紫禁城"公关"太后的同时,也与南方的革命党人进行着紧张的谈判。最终达成共识,即如果他逼清帝去位,即推戴他为民国的大总统。后来虽然孙中山在南京就任了临时大总统之位,但革命党人并未忘记当初的承诺,而且他们之中的大多数人也认为非袁世凯不能鼎定民国,因此孙中山的临时大总统只做了70天,便让位给他袁世凯了。

但是,革命党人中也有反对他的,如同盟会京津分盟的严伯勋等四人,便曾在北京刺袁而未中。但这次刺杀事件,暴露的恰是同盟会内部的矛盾和虚弱。

事实上,袁世凯的"养敌自重"是长期计划,而非一时权宜。他对清朝早就丧失了信心,因此当慈禧太后想把自己的侄女许给他的次子袁克文时,他当即便借故推辞了。而他对革命党人前期在南方的活动也早有注意,认为不可低估;对留学归国的学生,都竭意延揽,如段祺瑞即留德的高材生;对留学生高谈革命自由,也不以为忤,反予以相当器重。

等他被摄政王吓回河南老家后,表面隐居耕读,实则与全国的各大政治势力都有来往,其中也不乏革命党人。

据说他常赠党人以重金,宣统年间每月必有党人起事,所用资金有很多一部分来自河南袁府。这些秘事,当时革命党中唯有与闻机密者才知道,因此严伯勋等刺杀袁世凯,也实在是一种误会,可谓莽撞。如此,便可解释为何辛亥年间南北谈判时,大多数党人甘心将天下拱手让与袁世凯了。这份建立民国的功劳,他的确该大大记上一笔的。

其实,他在清朝就是极有作为的臣子,其才具朝野共知。他早年随吴长庆远戍朝鲜,后来吴长庆回国,军队交由他负责,前后共驻朝十二年。在朝鲜,他不仅整顿了中国驻军的军纪和军威,而且帮助朝鲜国王编练了"镇抚军";他不仅帮助朝鲜戡平动乱并整顿财政,且两次将日本势力逐出朝鲜。事实上,他在朝鲜大权独揽,却又不强客欺主,类似于东汉时驻节西域的班超。而他生逢清末这样的乱世,与班超所处的"强汉"又不可作同日语。