南平叶永青 叶永青 近十年来云南、贵州当代艺术一瞥

叶永青 叶永青 近十年来云南、贵州当代艺术一瞥

云南、贵州同属云贵高原这一地理单元和方言区,同气连枝,不用说普通话也能自由随性地交流,地理、习俗、文化等方面自有许多相似之处。最大的不同可能还是在天气,云南为彩云南现之地,大部分地区,特别是昆明,干燥少雨,阳光灿烂,四季模糊,有“春城"之誉,所以滇人性格多慵懒迟缓,祥和木讷,偏安一隅,不好走动。

而贵州绝大部分山区为苦寒之地,天无三日晴,一年到头阴雨绵绵,阴冷潮湿,地老天荒,所以虽然同为中原汉地移民与边地少数民族杂处之所,黔地人物却多鬼气和阴气,直觉比较敏锐。

用《世说新语》上品藻人物的方法简单来说“滇人迂缓而黔人峻急",还是比较准确的。由此而带来的在艺术创作上的风格差异也是明显的。不过也由于云南地处边疆,得地利之便,与东南亚各国交往甚密,虽然远离汉文化中心,却在近代以来的几次社会文化变革中占尽先机。比如现代性文化在中国比较早的植入就是从法国殖民者建于1910年的滇越铁路上的火车带过来的。

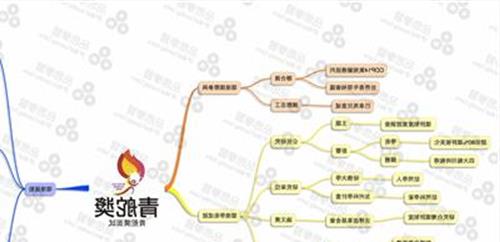

云南、贵州的当代艺术源流比较早的可以追溯到上一世纪七十年代末期开风气之先的“贵阳五青年画会" 和在“八五新潮"运动中异军突起的昆明“新具象"艺术团伙。这两个在当时都产生巨大影响的声名卓著的艺术团伙,其艺术革命主张的相似之处在于:以道听途说、零星舶来的西方现代主义架构其知识和信仰,都倡导一种基于原始生命信仰的艺术自律性,以此来保证个体的独立性。

所以他们都不约而同地对当时流行的民族风情时尚艺术主流发起了攻击。

不过历史境遇的吊诡之处在于,“新具象"人物因其九十年代以来急速汇入中国当代艺术主流而生效,免于被主流淘洗出局的命运;而四分五裂的“贵阳五青年画会" ,其结局就没有这么好了,它只是作为一个遗迹和过期文献被某些艺术史学者和批评家重新打捞起来,摆成了一种不无悲情意味的陈列,继续讲述艺术英雄的江湖外史和依稀往事。

在某种意义上可以说,“新具象"和“贵阳五青年画会"这两个艺术传奇故事的讲述方式和结局,对其后两地的艺术生态和艺术创作都产生了影响,尽管这些影响不完全是正面的。

往事如烟,今天我们讨论2000年以来云南、贵州的当代艺术生态、艺术创作和批评实践,上述话题虽然有些陈旧,却是无法绕开的。在以下要展开的陈述与评论中,为了论证的明晰,我想将云南与贵州分列为两个平行的线索来说事儿,尽管它们的路径有时候可能是交叉的。

一、云南:以昆明为中心的当代艺术发展

2000年前后,云南当代艺术的实验在经过一阵急风暴雨的推进后进入了一个充满矛盾与困惑的潜伏期。之前,无论是本土艺术家自我标榜、主动出击的“92图画展览会"、“西南关注"(1995年),还是与外地当代艺术团伙“串联"组织的“都市人格1997"等等,都表明了云南当代艺术自“新具象"运动以来死灰复燃的迹象。

事实上,在昆明创库建立之前,“新具象"的艺术英雄们已经对现实不报更多的幻想,一种为当代艺术殉道的“烈士" 悲情在他们中的某些人心中弥漫。2000年前后的这些活动算是对现实的最后一击。

1.创库与叶永青、唐志冈:2001年昆明创库的创建改变了现实。它的意义在于将一种具有理想主义气质的个人行动升华为一种集体浪漫主义的艺术蜜月,这是一种建立在城市有机体中的“异托帮"和另类存在。的确,作为中国艺术家自主建立的第一个当代艺术自营社区,昆明创库的出现实在是具有开先河的意义,它是代表了上个世纪九十年代末期中国当代艺术实验日常化、生活化、个人化与本土化这一重大转型的重要文化事件。

我在2003年写的一篇文章中曾说过:“作为一个艺术主题社区,我觉得‘创库’最大的特点、也是它最吸引人的地方还在于它是彻底日常化、生活化和平民化的,真正融入了昆明,尤其是西坝路这一带普通市民的日常生活。

它没有那种谨小慎微的小资式的娇情;也没有那种不可一世的学院式的霸气。"(《创库,西坝路101号和昆明的金色黄昏》,见《天涯》 2004年第3期)。的确,昆明创库绝非一种纯粹乌托邦的盲目冲动,叶永青等艺术家的行动让梦想照进了现实,这个别样的空间是真实的、实际存在的,它是流动的思想实验场域,既有形又无形。

我以为,对它的理解应该更多地与想象力、创造力、美学和精神性这些东西有关。至少在2004年前,这种具有浪漫主义“异托邦" 气质的昆明创库并不仅仅是一个可以从物理和结构意义上去界定的艺术空间。它也是九十年代以来昆明这样一个拷贝现代化城市发生的少数几件可以影响外界的文化事件。

与中国其它的文化区域相比,云南是一个多元文化混杂、人的生活方式与天道、自然更近的地方。在云南有一种说法:少数民族人人都是艺术家。因为他们的生活方式最贴近自然,会走路就会跳舞,会说话就会唱歌。生活与艺术浑然一体、密不可分。

人是环境之子,所以生活在云南的艺术家都是自然之子,他们师法自然、敬畏生命,更象是一些童心未泯的孩子:天真、好奇,精通生活的艺术,忘情山水、知足长乐,长于想象、好鬼神、拙于计算,而且富有幽默感。

2.罗旭与“土著巢":相对于昆明创库艺术家的集体主义艺术蜜月,特立独行、永远无法被纳入艺术史写作的艺术家罗旭在昆明近郊的小石坝构筑了他自己的理想家园,这个被艺术家命名为“土著巢"的地方,最初的灵感来自于云南高原那些灵异的昆虫、疯狂生长的植物和艺术家的白日梦与妄想。

罗旭的建造符合人在大地上诗意栖居的尺度与美学,这是一种将生活方式与艺术、建筑、植物、动物融为一炉的修行方式与艺术实践。2002年的一个夏天,当我第一次看到罗旭在昆明郊野构筑的那个看上去象红土高原上的野生植物一样繁殖、生长的“城堡"时,我才意识到,所谓艺术,也应该和一切有生命的事物一样,有它自己的呼吸和生长。

在我看来,罗旭的那些鬼斧神工、匪夷所思的建造、还有发生在他身上的奇想与异行,无疑都与云南这方水土的滋养有关。

云南当代艺术中强大的生命意识的源头,正在于云南与众不同的人文地理环境。关于自己的艺术工作,罗旭是这样说的:“一代又一代在笼子里学成的人,设计制造了一批又一批一幢又一幢关人的笼子。

一代又一代在原野间走动的人,做了一桩又一桩和人和自然相关的事"。(见《罗旭雕塑》画册)我觉得,罗旭的话实实在在地代表了生活在红土高原上,那些热爱生命、敬畏生命、崇尚自然的人们的声音。罗旭的营造可以被认为是近十年来本土艺术实验中最孤立的一个例子,它无法被纳入所谓“当代艺术"的范畴,却又强烈地冲击着我们习以为常的关于“当代艺术"的定义。

3.“江湖"中艺术家与丽江工作室:“江湖"是2000年以后云南当代艺术发展中最具“云南气质"和实验性的艺术活动,它的出现与中国当代艺术当时兴起的“新民间化" 思潮有关,意在重新检讨艺术与生活的关系。它的幕后操手是丽江工作室的艺术家木玉明、正杰,还有建筑师吕彪。

这个前后持续了将近两年的艺术活动别开生面,制造了一种类似中国古代庙会的艺术“狂欢"的气氛和“众声喧哗"效果。它最有意思的地方是对艺术与非艺术之间界限的刻意混淆与模糊。

当然,这件事杜尚和“达达"早就做过了。但是“江湖"的做法更接近中国人的文化经验与传统,“江湖"系列活动将游戏性引入展览现场,使之具有一种身体狂欢的气质,较之很多双年展、三年展、国际特展更有活力,也是对策展、解释、文本强权的一种消解。

另外,“江湖"所利用的文化资源与云南、昆明这个地方的水土大有关系。游戏性与江湖庙会的草根性格,直接来源于昆明的日常生活,你在活动现场,觉得自己就是来耍的,大家平常就是这样生活的,只是别人告诉你说这是一个展览的时候,你才会觉得它太不像一个展览了。

艺术实验应是一个动态生长的过程。就是要突破学术命题的限制,向命题提出质疑,或者它的提问本身就构成了命题。

4.“领升艺术论坛"及其外围活动:云南的天空和祥云洋溢着一种快乐无忧的美丽诗意,所以吸引了许多旅行者和渴望过一种波西米亚式生活的人云集于此。歌手许巍在他的歌里唱出了这些漫游者的心态:“很多事来不及思考,就这样自然地发生了"。

2009年6月中旬在云南丽江、昆明、大理举办的领升艺术论坛“修正与重写——首届中国当代艺术学术研讨会"及其四个外围活动,可以被视为这种浪漫主义加理想主义漫游的最佳注释。

由艺术批评家、策展人管郁达和诗人赵野策划组织的这个学术聚会,吸引了众多媒体的眼球,被认为是金融危机背景下中国当代艺术重归学术本位的一次努力与冲动。七十多位评论家、艺术家、诗人、美术馆、艺术机构负责人、媒体记者来到丽江、大理。

云南祥和美丽的山水与天空更是激发了论坛与会者的思想灵感和激情,无论是在会场上短兵相接、你来我往的激烈辩论;还是在酒吧、饭桌和野外的清谈、闲聊与自由交流,“领升艺术论坛"都提供了与以往学术会议完全不同的鲜活经验:这就是鼓励真实的、自由的、回归心灵的碰撞和交流,而交流的目的并不在于达成高度一致性的共识,而是寻求分歧与保留差异。

因为历史没有剧本,一切问题,评判其是否有意义的根据,不是最终的结果,而是真实的人在特定的时代特定的处境下的特殊需要,“领升艺术论坛" 特别看重当下的体验与感觉,每天每时只是其本身,而绝非通向另一天或是另一种经验的中介。

一个自由社会的前提不是集体共识或共有的价值观念,而是我们要有能力去理解不同于我们的道德领域。

所以寻求单一的、最终的、普遍的解决人类矛盾的答案是一种海市蜃楼。这就是“领升艺术论坛"在学术研究与艺术批评活动中追求的目标和价值立场。

二、贵州:以贵阳为中心的当代艺术发展

1997年管郁达在贵阳组织策划了有董重、李革、蒲菱参加的“重返乌托邦"——都市人格1997艺术展。这个展览与云南艺术家在昆明组织的同类展览比较起来,多少显得有些悲壮。事实上自上个世纪八十年代中期与八五美术新潮遥相相呼应的“原始风" 之后,贵州当代艺术有相当一段时间是空寂无声。

就像荒山中无人聆听的野唱。所以上个世纪九十年代尾巴的这个展览可以被认为是当代艺术实验在贵州苏醒的一个重要信号。

与云南艺术家的普遍适应的团队精神不同,贵州艺术家的个性过于偏激,这种桀骜不驯的个性与中世纪的骑士有若干相似之处,他们大多习惯于单打独头,不喜欢拉帮结伙。这种特立独行、刻意远离潮流的个人主义行事风格已经成为贵州艺术家的一个传统:“星星画会" 中的尹光中、原始风中的董克俊、蒲国昌是这样;出走北京的王华祥、任小林还是这样;即便是到了后来的“城市零件",这种天马行空、独来独往的个人主义风格也依然如旧。

贵州艺术家的气质大多偏向一种比较阴性的气质,但并非阴柔的一路。相反比较注重内心体验和精神强度,有些原始和生硬。艺术语言的开放度也因此显得比较偏狭,从2000年一直到现在,贵州艺术家除了在架上绘画这个领域有较多的建树之外,在新媒体和观念艺术方面的实验就不及云南艺术家来得生猛。即便是偶有所为,也是自生自灭,自娱自乐,终究未能酿成气候。

1.贵阳“城市零件"艺术社区的建立:贵阳艺术家桀骜不驯、野蛮的个性不利于聚落于具有现代城市性格的艺术社区。我曾经把贵州艺术家这种散兵游勇的工作状态和生活方式比作“游击队",他们是打一个枪换一个地方。所以将贵州艺术家聚在一起组织成一个社区的理由绝非学术上和艺术追求上相同的志趣,而更多地与生活、爱好有关。

贵阳“城市零件"的创办人、艺术家董重形象地将这种爱好说成是“喝酒",虽然不无调侃,却也道出了几分实情。

所以贵阳“城市零件" 艺术社区虽然也受到了昆明创库的影响,在策略上也不无团队作战的考虑。但与全国许多艺术社区比较起来还是显得松散无序、有组织无纪律。董重是贵州九十年代青年艺术家中的代表,其绘画的风格是一种文人涂鸦与表现主义图像的拼贴,诡异、神奇,有如超现实的梦境。

2003年其在昆明创库的个展“情色与妄想"不但是他个人艺术的重要分水岭,而且也鼓舞了贵州许多年轻的艺术家。“城市零件"是目前国内我见过最小、但也是最活跃的艺术社区,凝聚了许多优秀的青年艺术家。

像夏炎、李剑锋、王荣植、谷旭、石罴、龚雷等都是其中的佼佼者。可以说“城市零件"艺术社区的出现推动了九十年代贵州当代艺术的发展,对一个地区艺术生态的建设起到了非常关键的作用。

2.“贵阳双年展"对双年展制度的突破:从上个世纪八十年代初期开始,作为官方组织的“贵阳市美术家协会" 就一直是贵州现代艺术和当代艺术的重要推手,贵阳市美协之所以能够在贵州当代艺术的发展中扮演这样一个重要角色,主要得力于它的主要领导人员皆是由从事现代艺术的艺术家充任,加上比较开明的党政主管部门和宽松自由的创作氛围。

俗话说“天高皇帝远",所以贵阳作为贵州当代艺术的重镇,贵阳市美协扮演的角色举足轻重。贵阳双年展原为“贵阳油画双年展",原本是一个地方性的官方展览,展览方向比较混乱。

后来在王林、曹琼德、谌宏微、管郁达、董重,特别是叶永青等人的努力下,到了2007年的第三届展就完全转型为一个以贵阳、成都、重庆、昆明四个西南省会城市为对象的当代艺术展。

第三届贵阳艺术双年展以“口传与耳闻的四方"为主题,全方位地从草根民间知识立场清理了西南当代艺术的传统,真实地呈现了西南当代艺术的文化生态。最重要的是贵阳双年展突破了国内流行的那种大而全、空洞无物的双年展展览模式,从边缘的角度发掘了中国当代艺术的多元性与丰富性。

3.尹光中问题:尹光中是上个世纪七十年代末期就活跃在中国先锋艺术领域的重要艺术家。“贵阳五青年画会"和“星星画会"的重要成员。尹光中的艺术创作跨越七十年代、八十年代,九十年代,至今仍在坚持一贯不妥协的先锋艺术立场和艺术创作,其创作包括架上绘画、砂陶、陶塑、影像等领域。

代表了当代艺术中一种难得的独立自由的艺术精神和批判立场,是被艺术史忽略和遗漏的艺术家。2009年11月贵阳美术馆为其举办了创作回顾展,在批评界和学术界引起了很大的反响。

尹光中问题与大同大张、无名画会、贵阳五青年画会一样,都是重写艺术史学术工作的重要组成部分。这些问题的澄明朗现必定会极大地丰富我们关于中国当代艺术的学术认知:中国当代艺术不能以拍卖行排行榜上的成败论英雄,而应该作为当代自由主义的一种视觉实践,重新回到人的心灵自由和批判立场。在这一点上,尹光中的问题可以引发我们更多的思考。

三、结语

云南、贵州作为中国当代艺术重要的创作基地和策源地,自上个世纪七十年代以来,为中国当代艺术发展贡献了许多优秀的艺术家和批评家,有些艺术家已融入国际舞台而兼有国际身份。艺术创作生态方面代代相传,形成了自身的传统。

其创作风格多元丰富而独树一帜。总体来讲,云南、贵州的当代艺术创作目前仍倚重于架上绘画,在观念与其它媒介实验方面稍显不足,而且相对于成都、重庆这样的同属西南的周边城市,云南、贵州在艺术制度建设、画廊、美术馆和市场、媒体等方面,明显未能形成一个有效运作的系统。

名噪一时的昆明创库目前已是人去楼空,后继乏人,面临边缘化和空壳化的危险。目前尚在运营的是设在创库内非盈利艺术机构诺地卡和设在翠湖边上的杜夫·雪茄画廊。同样,金融危机后贵阳的青年艺术家也生存上的压力,贵阳至今尚无一家专业画廊,也缺乏艺术推广的其它运作手段。由此来看,云贵两地的当代艺术生态急需重组,否者难以应对新的挑战。