蒲松龄路大荒 路大荒:保留了蒲松龄手稿的人

蒲松龄生于明亡前夕的1644年,他的《聊斋志异》在《红楼梦》中已被奉为经典。生于1760年的曹雪芹至今在学界只是一个模糊的影子,谁也没有见过他的一页手稿,而蒲松龄的文章手稿却得到了相对完整的保存,这不能不说是文明史上的一个奇迹。

蒲松龄的“人世语”

与蒲松龄一同代的大学者王渔洋在读了《聊斋志异》后赋诗一首:“姑妄言之妄听之,豆棚瓜架雨如丝。料应厌作人世语,爱听秋坟鬼唱诗。”在很多人看来,蒲松龄“雅爱搜神”而“喜人谈鬼”,因而《聊斋志异》算不上“人世语”。

闻名剧作家老舍先生也为蒲松龄题诗道:“鬼狐有性情,笑骂成文章。”其实,蒲松龄一生私塾生涯,舌耕笔耘,博览群书,且与下层社会接触较多,他的创作有丰厚的日子源泉,一生著述等身,除了代表作《聊斋志异》“写鬼写妖”外,他还有骈文、散文400多篇,诗1000余首,词100多阕,俚曲14种,杂著5种,总计200万言。

这些保存在《聊斋文集》中的作品都是“人世语”,触及范畴广泛,有农业、教学、音乐方面的,还有医药、天文方面的,充分体现了他在创作上的多方面才干。

康熙九年(1670年),31岁的蒲松龄去宝应为同邑孙蕙当了一年幕宾,亲眼目睹了官场中的昏天黑地,他怀着沉重的心情发出了“漫向风尘试壮游,天涯浪迹一孤舟,新闻总入夷坚志,斗酒难消磊块愁”的感慨,随后毅然回乡。

蒲松龄一生落拓失意,穷愁潦倒,但他丝毫没有媚骨,同情公民而反对官吏。淄川漕粮经承康利贞以权谋私,搜刮民财,自个“腰缠万贯”,却“使下邑贫民皮骨皆空”。蒲松龄听说他被罢官后又想经过刑部尚书王渔洋的联络复职,就毅然给王渔洋写信反对这个官吏卷土重来。

当年聘蒲松龄做幕僚的孙蕙后来官至给谏,他的族人在家乡依仗权势欺人,乡里敢怒而不敢言。蒲松龄为此秉笔直书《上孙给谏书》指出:“为乡绅者居官而有赫赫名,甚可喜,居乡而赫赫名,甚可惧。”请求孙蕙“择事而行”,“择人而友”,“择言而听”,“择仆而役”,“收敛族人”。蒲松龄还向孙蕙表明,“谏言有诬”,“敢任狂妄之罪”,这是何等的正义与耿直。

康熙四十三年(1704年),淄川一带遭遇灾荒,蒲松龄写了《纪灾前篇》及其他文章,真实地记载了其时的灾情、民情、官情。他写道:“大旱又经年,田无雨草青,”“大村烟火稀,小村无鸡鸣,”“饥尸横道周,狼藉客惨惊。

”他还写道:“盗杀人,官不问,人杀盗,惧官问!”“荷担襁子流离道中,”“道馑无人瘗,禽兽分葬之。”他在《上韩刺史书》中激愤地说:“宦途黑暗,公道不彰,非袖金输璧,不能自达于圣明,真令人愤气填胸。”

蒲学拓荒之人路大荒

在蒲松龄去世180年后的1895年,我国第一位蒲学专家路大荒出生于淄川北关乡菜园村,该村距蒲松龄的家乡蒲家庄只要3公里。蒲家庄与菜园村世代通姻,而且处于相同的地理与人文环境之间,青林狐变,秋坟唱鬼,蒲松龄当年迷恋的乡村意境,关于幼年的路大荒相同耳濡目染。

路大荒7岁入学读书时,启蒙老师蒲国政是蒲松龄的同族后裔。这位老师对其先人的生平著述津津乐道,课余假平时向学生讲三老祖(蒲松龄排行老三)轶事,他还知道《聊斋志异》中一些故事的渊源和真相。后来,路大荒转入县城王东生家的私塾求学,王家有不少《聊斋志异》抄本和《蒲松龄诗集》手稿本,这令路大荒眼界大开。

路大荒的青年时期正值军阀混战,他曾经加入同盟会,参加五四运动。共产党的创始人之一邓恩铭当年对路大荒说:“人生行为如黄河流水奔泻千里,决之东则东流,决之西则西流,若受制约可流入大海,希望你对事业有所抉择,好自为之。

”路大荒从此偃武修文,潜心于《聊斋文集》的搜集研讨中去。其实,搞蒲学研讨很不简单,首先要有研讨的资料,而大部分资料在蒲氏后人手中秘不示人,路大荒为了见到蒲松龄的轶文轶诗,便千方百计接近蒲氏后人,为了表达对蒲松龄的尊重,他经常跟随蒲氏后人给他们的先祖上坟。

精诚所至,蒲氏家人才肯把先人遗物拿给路大荒看。为了搜集蒲松龄遗稿,路大荒常常奔波于淄川城乡,还远访章丘、济南,求亲问友,辗转反覆,因而家中蒲氏著作不断增加。

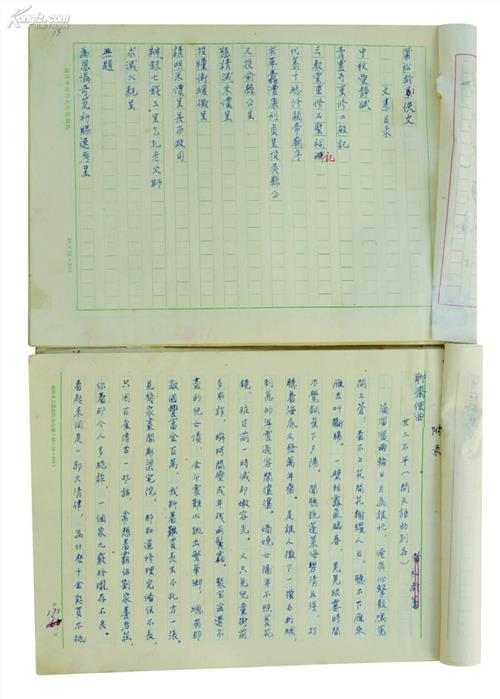

路大荒节衣缩食,还曾经从蒲氏后人手里花高价购买蒲松龄手稿。20世纪30年代初,他陆续在上海《申报》、《国闻周报》,天津《大公报》上发表蒲学文章。1936年上海书局出版了路大荒主持编辑的60万字的《聊斋全集》,一时在学界引起轰动,有关他收藏大量蒲松龄手稿的消息也不胫而走。

弃家保全蒲松龄手稿

1937年12月日寇攻陷淄川城,得知路大荒有蒲松龄手稿,日自己赶到他的家中搜查。此前路大荒背负着蒲松龄手稿躲藏到了深山中。一无所获的日寇放火烧掉了他家的房屋,还在淄川城门贴满了捉拿路大荒的告示。

这时,在日寇占领的济南,一个背着土布口袋的中年人从淄川乡下悄然潜入。这位外乡人在济南定居下来,以做家教、街头写字为生,其时街坊们都以为此人不过是个落魄书生,而其实他便是路大荒,口袋中背的不是干粮和衣物,正是弥足珍贵的蒲松龄手稿。

路大荒寄居在济南大明湖畔秋柳园街25号的小楼中,而很长一段时刻,其家人悲痛欲绝,山高水长,道路崎岖,他们不知道路大荒到哪里去了。1945年日本投降,同年9月路大荒来到省图书馆任特藏部主任。1948年济南解放,路大荒被任命为山东省图书馆副馆长。

一次,毛泽东跟时任文明部部长的周扬说,现在咱们胜利了,和平了,应该去收拾祖国文明了。周扬向毛泽东提出了历史上最主要的10位文豪,其间包含蒲松龄。1953年,周扬来济南,在会上提到路大荒是蒲学专家,点名由他牵头展开蒲学研讨,并嘱托省文明局王统照局长供给协助。

1951年,路大荒先生的大女婿买下了济南曲水亭街8号的一处四合院落,路大荒遂搬来与女儿一家同住,好友画家黄宾虹曾为之题名为“曲水书巢”。直至去世,路大荒的后半生有30余年是在这儿度过的。

在“曲水书巢”中,路大荒总是没黑没白地看书写作,每天晚饭后8点睡觉,夜里12点再起来挑灯作业。即便是冬天屋中很冷时仍然如此。1962年,一部更大规模的《蒲松龄集》终于问世,它收集聊斋文稿共120余万字,比1936年的《聊斋全集》多了整整60万字!

经路大荒积年笔耕,这些颠沛流离的断简残编终于团聚、规整、合拢了起来。这时是路大荒一生最兴奋的时刻,为了表达难以言表的激动心情,路大荒把最心爱的《聊斋文集》手稿捐献给省图书馆,其时的路大荒现已67岁了。

“文革”期间路大荒遭到迫害,1972年6月6日路大荒先生带着深深的遗憾离开了人世。我国闻名学者梁漱溟亲自为路大荒先生题写墓志铭:“盛德丕显,有功不矜;高风亮节,报效国恩。得时则驾,日月胸襟;半生贫贱,一代闻人。留仙知己,永垂竹帛。”

客居济南的蒲松龄

蒲松龄是淄博淄川人,他一生中曾20多次来到济南,经常以游子的身份客居济南,对济南的大明湖、趵突泉、东流水等名胜古迹流连忘返,形诸吟咏,留下了20多篇诗文小说。

蒲松龄一次次前往济南参加乡试,一次次铩羽败北,大明湖变成他排遣内心苦闷、寻求精神安慰的最好处所。康熙十七年(1678年)蒲松龄与安丘的李文贻参加乡试双双落榜,两人结伴游览大明湖,蒲松龄写了《同安丘李文贻泛大明湖》七律二首,将自个的失意和悲愤有机地融入了大明湖的景物当中,诗中“秋恨欲随湖水涨,壮心常凭鹊山高”两句,形象地揭示了蒲松龄的真实内心。

对科举功名既怀有信心,又愤愤不平。

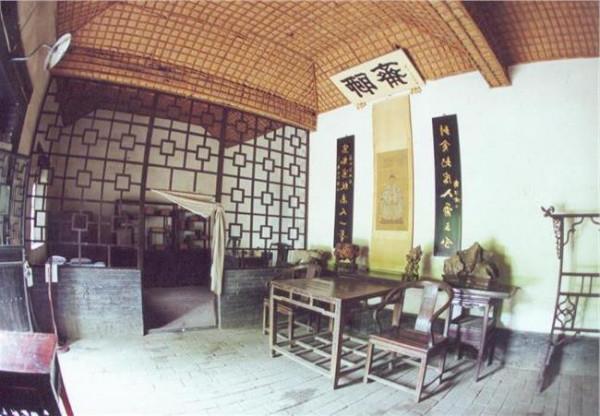

屡试不第的蒲松龄40岁时应毕际有聘请坐馆西铺,相当于现在的家庭老师之职。馆东毕家家境富足,既有万卷楼藏书之丰,又有石隐园花木之盛,且其雅爱诗文,交结名士。

蒲松龄与馆东共处融洽,教授毕氏子弟之余,坚持写作,完成了《聊斋志异》及诗文、杂著、俚曲等大量作品。康熙三十年(1691年)秋天,蒲松龄受毕际有之托,到济南物色菊种,游东流水。这儿曲径绕栏,溪水入户,垂柳依依,佳菊遍地,蒲松龄随作诗“竹坞臼铛,辋川相似;烟波亭榭,金谷还同”,将东流水比作历史上闻名的王维之辋川别墅和石崇之金谷园,难掩喜爱之情。

康熙三十二年(1693年),54岁的蒲松龄应山东按察使喻成龙之请,到济南作客,这时喻成龙主持重建历下亭的工程刚刚竣工。蒲松龄对历下亭的重建深感兴奋,作《重建古历亭》一首:“大明湖上一徘徊,两岸垂杨荫绿苔。

大雅不随芳草没,新亭仍傍碧流开。雨馀水涨双堤远,风起荷香四面来。遥羡当年贤太守,少陵嘉宴得追陪。”蒲松龄以古喻今,遥忆盛唐时李邕、杜甫的历下亭盛会,寄托了自个的感慨。

蒲松龄多次客居济南,最喜爱的落脚地是大明湖附近。康熙三十六年(1697年),他在《稷门客邸》一诗中写道:“年年作客芰菱乡,又是初秋送晚凉”,说明他连续几年都要到济南作客,将济南称做“芰菱乡”,可见大明湖在蒲松龄心目中的地位。

康熙四十一年(1702年),蒲松龄再次来到济南,从他所作的五律《客邸》中的“小舟横近岸,远舍傍丛芦”两句可知,其时他住的旅舍紧靠水边。而七绝《客秋》中“八月荷花凋卸尽,满城荷叶裹粮”两句通知大家,秋日的大明湖荷花将尽,荷叶被用来包裹糖糕,别有风味,这是济南有名的小吃。

康熙四十七年(1708年)初春之际,年近七旬的蒲松龄又来到济南。尽管春寒料峭,蒲松龄仍在大明湖泛舟而游,并作《风寒泛舟》七言歌行一首,生动形象地展现了大明湖的初春景象。这位老人,还不惧寒风瑟瑟,不畏水冷彻骨,凭栏放歌,奋力划行。这种景况展现了蒲松龄与俗人迥然不一样的志趣。

□李丽