解放战争的大陆最后一战:解放军17天全歼藏军主力

18岁的重庆姑娘李国柱,马上就要从中国人民解放军第十二军军政大学毕业了,她本来是要在四川参加新中国建设的,从没想过此生要与西藏发生什么关系。但一场报告改变了她的人生。

报告是由解放军18军的吕松同志作的,主题是“支援进军西藏”。吕松说,向西藏进军是中国人民解放战争的继续,解放西藏是完成祖国统一大业的神圣事业。西藏确实艰苦,可是西藏人民世世代代在农奴主残酷剥削压迫下,过着牛马不如的生活,他们岂不是更苦?然后,学校的政委号召大家报名去西藏。

18岁的女兵热血沸腾,向领导递交了书面申请,最终,李国柱披红戴花,成为了18军52师政治部康藏工作队的一员。这支工作队有33人,其中30人都是女兵。接下来,队员们开始做进藏的各种准备:学习宗教政策、藏语藏文,每天负重行军锻炼体力,领取进藏装备。

领取装备时,李国柱一点也没想到青藏高原的气候会怎样恶劣。发的东西有皮大衣、棉衣棉被、毛皮鞋、毛毡垫、风雪镜、吃的干菜和粮食、搭帐篷的布等等,应有尽有。可以说,当时解放军已经倾全国之力来支援进藏部队。可是李国柱嫌这些东西太沉,她对《中国新闻周刊》记者回忆说,当时她把棉被中的棉絮掏出来不带,许多衣物物品也都留下,但就是这样,她的负重仍有四五十斤,因为前方的道路到了甘孜就没有车坐了,走到昌都1000公里全靠徒步,一路上的粮食给养,全得靠自己背。

9月22日,李国柱和战友们从甘孜出发,赶着运粮食和银元的牦牛驮子开始了徒步行军。她们知道,这些物资是支援前线作战部队的,自己的任务是整个昌都战役的一个组成部分。

格达之死:“看来我们要兴问罪之师了”

昌都,西藏的东大门,也是茶马古道的重要驿站,向有“东走四川,南达云南,西通西藏,北通青海”,“乃滇川藏三界之中,最为要地”之说。当时西藏地方政府在这里设有“噶伦”级别(三品)的总管,驻守着藏军8个团4500余人的兵力。藏军本来总共10个团,为了打仗临时扩为16个团,所以在昌都布署的,实际是藏军的主力。

王贵,时任解放军18军司令部侦察科侦察参谋,奉命作为先遣部队的一员,跟随154团,走在整个进藏部队的最前面。他们4月28日就到达了甘孜,休整一个多月后,又翻越5000多米的雀儿山,6月28日到达德格,这里离金沙江还有60里路,金沙江对岸,就是藏军的控制范围了。

队伍虽然开到了前线,但并不意味着一定要开打。王贵对《中国新闻周刊》记者解释说,对西藏的方针,实际早在1949年底到1950年初时毛***就已经定下。

“中央本来是不准备打这一仗的,还是考虑和平解决。”王贵说。1950年1月,尚在苏联访问的***给中共中央西南局写信说,印度、美国都在打西藏的主意,进军西藏宜早不宜迟,否则夜长梦多。毛把进军西藏的任务交给了西南局,最后,这个任务交由18军来执行。18军军长张国华,时年35岁,“号称当时解放军最年轻的军长。”王贵说。

就在解放军筹备进藏的过程中,新中国中央政府与西藏地方政府之间的和谈一直断断续续在进行。1950年2月,中共西北局方面协助派出藏族干部张竞生等人入藏,带了青海省人民政府副***廖汉生致达赖喇嘛和达扎摄政(达赖当时还未亲政)的信,这信曾在西藏官员会议上被宣读。后来张竞生被西藏当局派人送回了青海。

4月,志清法师从成都出发,准备去拉萨劝和,但到了德格以后受阻。

7月,青海寺院劝和代表团的三位活佛在解放军西北军区干部迟玉锐陪同下进藏,三个月后,在10月14日被西藏地方政府黑河总管扣留。

这里特别值得一说的,是另一位进藏劝和的格达活佛。格达是甘孜白利寺的大活佛。早在1936年红军北上抗日路过甘孜时,格达就与***、***等人相熟,并曾任“波巴”(即藏族)苏维埃政府副***。此次解放军解放康定后,格达又被任命为西南军政委员会委员、西康省人民政府副***等职。当52师的先遣部队到达甘孜后,他主动提出可以利用他原在拉萨寺院的社会关系,去说服摄政达扎和中央政府和谈。“***本来是想请他到北京开***会议的,但他说,我很想见毛***,但和平解放西藏这事更大,等我到西藏去劝和,把和平解放的事情解决了以后再到北京见毛***。”王贵说。格达活佛7月10日从甘孜出发,他出发后,王贵他们侦察科就接到任务,要随时掌握格达西去后的情报。

“8月下旬的一天,我们到离德格30里路的岗托侦察。这里是一个交通要道,来往骡帮很多。到了龚垭村,看见来了一个骡帮,就找了一个小翻译,问他们,听说格达活佛没有?被问的几个人就傻眼了。一人说,听说格达活佛死了,昌都人已经都知道了!我们听了大吃一惊,立即赶回去向军里报告。后来格达的一个随员跑回来了,向我们报告,格达活佛被敌人害死在了昌都。”

当时在昌都,总管与拉萨联络是靠电台,这部电台由英国人福特掌握。战后福特被解放军俘虏,谈到格达之死,福特与时任昌都总管的拉鲁互相推诿,都说是对方给格达活佛下的毒。“后来福特也承认是他教唆的,但说不是他亲自下的毒。”王贵说,“格达死了,和平谈判的大门就关上了。9月上旬,我第一次听我的首长参谋处长薛和说,“格达活佛被他们害死了,看起来我们要兴问罪之师了。”

彼时的拉萨,西藏地方政府内部分成主战派与主和派。时年40岁,任孜本(审计)官的阿沛·阿旺晋美是主和派的代表。他后来在自己的回忆中写到,他曾在政府官员会上说,同解放军只能谈判不能打仗。***号称800万军队,还有美国帮助,同解放军打的结果是彻底失败,我们西藏男女老少齐出动,也只有100万,既没有经过训练,更没有武器,怎么能打得赢?但是,当时的西藏政府,主战派占全面上风,尽管阿沛的话赢得不少官员私下的共鸣,但扩军备战仍在进行。

“他们不断地调军队,增加武器,他们听信英国人的话,认为凭金沙江横断山脉天险,能把解放军挡住。他们对解放军的实力和我们解放西藏的决心估计不足,对我们克服困难的能力也估计不足。”王贵说。

这中间,西藏地方政府一边与中央政府间接触,一边不断地接触美国、英国驻印度机构和印度外交部,请求他们施加影响阻止解放军进藏。

9月14日,新中国首任驻印度大使袁仲贤到任。袁到新德里两天后,即接见西藏地方政府代表夏格巴,明确告其西藏当局必须承认西藏是中国领土的一部分,人民解放军即将向西藏进军,西藏代表团务必于9月20日前到达北京。

夏格巴将袁仲贤的表态传到了拉萨,但拉萨方面迟迟不做正式答复。他们既不愿接受中央政府的意见,又知道解放军实力强大,于是就让在新德里的代表团尽可能地拖时间。9月23日,袁仲贤严正警告西藏代表团说:限定20日去北京谈判的期限已过,后果由你们负责。而到29日,西藏代表团仍然说,还需要两三周时间他们才能对北京方面作出答复。

“打这场仗,还是为了和谈,以打促和”,王贵说。

“政治重于军事,补给重于战斗”

明眼人都很清楚,以藏军的实力,对阵人民解放军悬殊太大了。所以,当王贵回忆起当年战事时,认为对于解放军来说,真正的敌人是两个:走路和吃饭。

走路,指的是汉族战士,要经历从未有过的高原缺氧环境,爬高山,趟冰河。李国柱回忆说,有一次,她们一天走过13条冰河,开始时还脱下鞋趟过去,后来发现,过河后河底的小石子都嵌在脚底,一扒下来就连肉一起下来,疼得钻心;后来索性就不脱鞋,过河后凭身体将湿鞋袜一点点烘干。而爬四五千米的高山,平常人连空手走都困难,战士们还要负重数十斤。王贵回忆说,有的同志,比如当年一位红军长征时留在这里的老战士周大兴,此次在昌都战役中重新入伍,就在雪山上心脏病突发牺牲了。

对于解放军来说,吃饭成为问题,也是空前的。以往经历的战争,都是靠根据地人民的支前,而这次他们的给养只能由自己背着,靠后面的部队用牛马驮上来。“即使你出钱到藏族地区买粮也不行。西藏地区本来就地广人稀,粮产量很低,几千人的队伍一来买粮,必然造成粮价飞涨,极大地影响人民生活。”王贵说。

但是自己背的粮食毕竟有限,王贵清楚地记得,到达甘孜后经历过十天的断粮,一天只能吃到相当于三两的代食粉,大量靠挖野菜充饥;在打昌都战役后,又经历过十几天的断粮。

就是忍饥挨饿,也还要给群众“做好事”。王贵回忆说,当时部队沿袭在内地行军作战时的传统,实行“满缸运动”,即部队要给住的房东家把水缸天天挑满。打坏一个瓦罐子也要掏出银元赔偿。这里已经不仅仅是一个执行部队纪律的问题了,王贵说,部队出发前,***曾经有过一个指示,18军进藏,原则是“政治重于军事,补给重于战斗”--这实在是一个深谋远虑的战略考虑。在人民解放军的历史上,像昌都战役这种规模的战役不算是什么大战,但是其准备时间之长,政治斗争策略的着力推进,却是前所未有的。

在西方的一位著名藏学家戈尔斯坦的名著《喇嘛王国的覆灭》中,对于人民解放军当时的纪律严明也有详实记载,而且他分析说,康巴人实际与拉萨政府之间的关系很脆弱,***觉察到了这一点,发起非常有效的宣传攻势。解放军的秋毫无犯,让他们在当地藏族百姓中赢得“新汉人”的口碑。

解放军除了得到格达活佛的热情支持,还争取到了大头人夏格刀登、女土司降央白姆等当地头面人物。就在昌都战役爆发前,18军军长张国华亲自上门拜访夏格刀登,得到了他支援一万多头牦牛来运粮的确切保证。

1950年10月7日,昌都战役正式打响。解放军的攻势,分为南线和北线,集中主要兵力在北线。南线由53师157团自巴塘渡金沙江,攻歼宁静藏军,直出邦达、八宿,切断藏军西南退路。而北线又分了左、中、右三路:左路担任正面攻击,自岗拖抢渡金沙江;中路自邓柯渡江后首先歼灭生达地区藏军,尔后直取昌都;右路由154团和青海骑兵支队等部队组成,担任大迂回,神速直插类乌齐、恩达,切断藏军西逃拉萨之路。

“这三路中,右路部队是最重要也是最艰苦的一支队伍,”王贵说,“藏军战斗力不强,但他们地域辽阔,骑兵又多,要打歼灭战,不能打击溃仗。关键是截断他们从昌都西逃拉萨的退路。要把藏军主力歼灭,这样他们才会抵抗无望,派代表求和。”

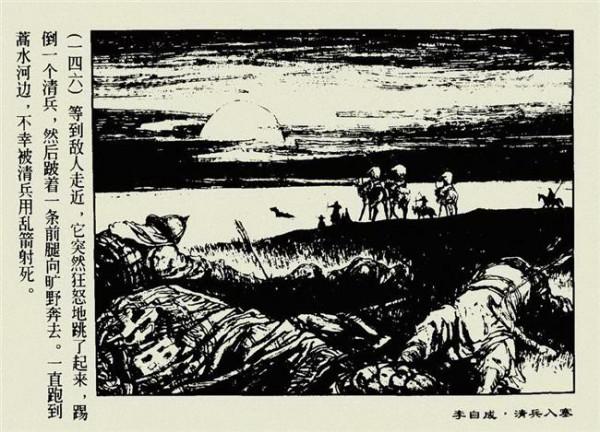

王贵所属的军侦察营属于左路的部队。第一仗渡金沙江打得并不顺利,地形不利,炮火支援又不到位,一只牛皮船被藏军打沉,15名战士全部被冲走牺牲了。“战士们憋了一肚子气。渡过江后一路猛追藏军,追到觉雍的地方,藏民说前面有七八百藏军呢,我们迅速把敌人大部包围了,打了个歼灭仗,敌人团长吓坏了连鞋没穿就跑了。这是我们打的一系列小仗中最大的一仗。”

直到昌都战役发起4天后,战败的藏军纷纷逃回昌都,上任昌都总管才一个来月的阿沛方才得知前线告急。阿沛连日发电报向拉萨报告军情,却迟迟得不到答复。10月15日,阿沛的侍卫官错果通过无线电台向拉萨交涉,问为什么我们发了三封急电没得到一封答复?对方说,此刻正是官员们举行郊宴的时候,他们全都参加郊宴去了--原来拉萨当局的官员们不相信局势会这样严重,他们还在过“林卡”(郊游)吃喝玩乐!

18日,阿沛率两千余藏军离开昌都向西撤退,他们发现,他们的后路恩达一带也已经被解放军占领,他们实际已经无路可逃,这样,阿沛与藏军们退到了朱古寺。

藏军方面谁也不曾料到解放军会如此神速。解放军右路军由52师副政委阴法唐率领,平均日行军100~120华里,翻越两座大雪山,完成迂回穿插。这已经是超越人体极限的行军。“青海骑兵支队的战马都累死了三分之一,骑兵们都变成步兵了。”王贵说。

若以一般常理来看,从未进过藏的汉族人,以这样的强负荷,在如此海拔的高山一天行军100华里,那是完全不可能的,这样的地形应该能挡住解放军的。但是,在那个年代,这支队伍却以其特有的精神力量,完成了人体极限的奇迹。

10月20日,阿沛派出的两名和谈代表与解放军骑兵支队接触上了。解放军的代表来到朱古寺。经协商,21日上午,阿沛下令所有藏军共2700人全部放下武器,并交出了英籍报务员福特。

24日,昌都战役全部结束,共毙、伤、俘藏军5700余人,解放军伤亡114人,完全实现了聚歼藏军于昌都及其之西的战役意图。

也许是一种巧合,就在昌都战役结束的第二天,数千公里之外,中国人民志愿军跨过了鸭绿江,另一场战争--抗美援朝战争打响了。

昌都战役导致了西藏政权的主战派摄政达扎下台,15岁的达赖提前亲政,也迫使西藏地方政府不得不寻求与中央政府和谈。1951年3月,西藏方面的和平谈判代表团从昌都出发前往北京,首席全权代表就是阿沛。5月23日,《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏的协议》签订,这一年的10月,人民解放军进驻拉萨,实现了西藏全境的和平解放。