陈玉成相貌 李秀成陈玉成交恶考:兼论农民领袖权益相轧

1858年春(清咸丰八年),太平天国翼王石达开离安庆南下江西,几次拒绝返京。天京初中军中缺乏总理军国的核心人物,由此,洪秀全选拔了一群后起之秀,共撑天国危局,其中最为著名的是22岁的陈玉成和34岁的李秀成。

太平天国后期,灾难相迭,靠陈玉成、李秀成和其他有作为的将士齐心合力,在薄冰上走过了曲折险夷的七、八年路径,为此建国前后不少专著、论述,众口一辞地把他俩誉之为“太平天国后期力撑艰险的中流砥柱”,更有以此把两人关系,说成是如胶似漆的战斗友谊。

察其所源,当溯自《李秀成自述》:“至陈玉成在家,与其至好,上下屋之不远,旧日深交,来在天朝,格宜深友”等语。质之于史学界从来奉《李秀成自述》为研究太平天国圭臬,引证作据,且加以增饰,为之人物心理化和形象写真,其中较早也颇受注意的是凌善清编写的1923年版《太平天国野史》:“在军中与李秀成独相得,洪仁玕倾轧秀成,玉成每调解之;玉成死,秀成闻之,叹曰:吾无助矣。

” (《陈玉成传》)“阴指秀成为叛逆,而出之于江苏,秀成将行,叹息曰:英王死,吾无以自介于干王矣!先是秀成攻苏州,城全克,仁玕忌其功,为天王作书谕秀成……陈玉成自安徽驰书止之,秀成始得克江苏。仁玕又尝以外交家自命,以寄书招白齐文,欲任以军事……秀成建议白齐文浮滑不可持,实无战才。

仁玕怒斥秀成通敌阻大计,欲诛之,玉成复为介之,固得免。玉成,仁玕之妹婿也,有功于仁玕;仁玕信之,故秀成云然,”(《洪仁玕传》)见于辛亥以来民风之推祟太平天国,作者是祟仰李秀成其人其事的。

他以陈玉成陪衬,托出李秀成的大将风度,以致于参照传统文化忠佞之争故事,编造李遭毁害,赖陈相护,甚至还不惜于陈玉成被俘、与清人裕朗西论评太平天国将才,故意在字里行间添上李秀成名讳,“乃举太平朝诸将以绳之,则曰:皆非将才,唯冯云山、石达开、李秀成差可耳。

”(《陈玉成传》)此外,他还编造了石达开出走前夕,曾招陈、李同行;陈已发兵,见李不动,才未随石行动,以此标明李秀成谋略甚深和颇识大体,均高于陈玉成多矣。

《太平天国野史》有心或无心的错位,始作为俑,以致后来者引为模式歌颂,凡涉及陈玉成和李秀成关系,多循此为据,誉美是农民英雄—种无可伦比的德行,同气相求的阶级友爱;并称之为两人合作则天国存,两人分道,各自为战则天国危。

它还见自某些戏剧,如40年代风行大后方的话剧《忠王李秀成》(欧阳予倩著),也有以陈李真挚友谊插曲的,生动地写明了李秀成听到英王因天王封锁长江.致使被迫北走寿州被俘而悲愤失去了“好兄弟”。这种叙述和描写,见之于传著和其它形象思维之作,那就更多了。

陈玉成、李秀成是否真象所叙哪样真挚的阶级友谊?

鉴于陈玉成、李秀成在太平天国后期的重要价值,又都是走进中国近代史的农民代表,正确地认识他俩复杂而又微妙的关系,对于理顺太平天国后期重大史事、特别是认识大小权益的农民领袖所错位的价值法则和传统观念的历史惰性力,将是有益的。

太平天国从金田起义到定鼎南京,席卷大江南北,在18年间,几乎是无日不战。天京中央和地方各级政权机构,一切都是隶属和服从于军事斗争需要,上马管军,下马管民,管民也是为了支援战争。这些政权只是军事深化的特殊机构,洪秀全以上帝教义创建的天国,从来就处于广设武备而文教不敷的断裂带。

农民文化的素质,又往往很难赐予政权建设改革和创新,而它的旧文化传统的规范所产生的影呐和作用,又使自上而下的领导层恃恋故怀旧的政治意问、民族姿态和心理并发的凝固化思维定势,而建构宗法式政治,由此产生的人际关系,仍是按习惯、凭机缘、乡土的政治情感,这种源于中华民族国民性典型特征之一的人情观念器重的“信”、“义”道德伦理原则构建了太平天国农民,其中也包括陈玉成、李秀成的思维定势和行为价值。

陈玉成和李秀成都是拜上帝会成员,他们自广西封闭山区参加太平军,都是一步一个台阶走上领导层的。太平天国是单纯的农民革命运动,使无数农民英雄在战斗退路上,有很多行为相似处。诸如两人都经过首义时期“大锅饭”极端平均主义的生活,在1851年永安州(广西蒙山)围城中,都因开朝建国的参予者,封为两司马。陈李在1853年3月进入南京后,是军帅级,列1856年春,救援镇江前夕,两人已分别是丞相和副丞相了。

但是,见于教育的环境和环境的教育的倾斜,在实践活动中,常致使有相同出身、经历和仕途的人们,因原有教养和文化索顷的差异,以致在军事斗争方式外的政治活动和人际处置,两律背反。

少年陈玉成14岁参加金田团营,与本族伯叔子弟蔚然结成为一个宗族圈。他虽然阅世较为单一,在易形成世界观的可塑时代,接受了太平天国“灭妖魔”、 “救世人”、“扶圣君”等系列“斩妖留正”黑白分明的思维定势,但同时,在理性上却也不断完善自己的封建家法意识、框架和图式。

长于陈玉成12岁的李秀成,在参加太平军前,就有与众不同的复杂经历,他是多职业者,“种山、帮工就食”,还在塾馆当过伙夫,常听塾师“讲解忠孝节义”(《学术论坛》1980年1月),使他心理的多层面,易于适应不同的环境,所以,李秀成在参加太平军前,就形成了自己的世界观,他在接受太平天国教义时,也保留了原来的心理机制和价值观念。

只是因为多经折磨,形成性格内间。但当他随着时空变迁的权益有所扩充和变动时,他那小生产者扭曲的狭隘心理,就会骤然膨胀。

比起陈玉成,李秀成的文化知识在同层次太平军将领中,可以况是佼佼者了,上马能杀贼,下马能露布,这更使他自我感觉良好,成为自傲于同侪的资本;从而在权益位移后,因财产和权力的不断再分配,而产生对他人、包括曾对已有恩义、患难相交的知己相轧。

这种天平的砝码的倾斜,在具备小生产者思维定势和行为方式的李秀成处,由于他的气质和经历表现得尤为突出、尤为典型。在与陈玉成关系中,他是双方产生和扩大矛盾的主要承担者。

人们对社会权益的狭隘心理,制约着人际的狭隘关系,而作为陈玉成和李秀成之间的狭隘关系,又制约他俩最终与社会权益再分配的明争暗夺。这种出自农民领袖的思维定向,很难对他人、对自己行一个比较符合情理的正确姿态。从而随着权力位移再分配,一种原来隐藏、沉迷和处于萌芽状况的冲突将不可避免地产生、扩大了。

李秀成在自述中多次提及陈玉成。

一部自述洋洋四五万言,主要记述天国后期的军事斗争,回避陈玉成的事迹当然是不可能的。

范文澜评论太平天国宗派思想,以为“英忠两王间分歧。英王在上游苦战,不向忠王告急,忠王也不出力援助,自向下游用兵,两王间意见不一致,多少流露在《李秀成自述》里”(《中国近代史》)。这在40年前的写法是很有见地的。

其实,军事斗争毕竟只是表象。

“李秀成自述”是写给曾国藩看的。文为时而作。他不必要贬值陈玉成,或暴露与陈的不正常关系。它还得须以有限的时间向曾氏兄弟倾吐自己的无限才干和价值法则。所以我们可以以“自述”为蓝本,认识陈李关系因时空变化所发生的交合分离过程,由此认同他们间的权益相轧。

陈玉成和李秀成共同参加的战役达九次。

第一次,1856年2月到8月一破江南大营之战。这段合作,李秀成为之神往,他栩栩如生描绘了陈玉成驾小舟沟通援军与镇江守军联络事,这在通本自述中也不多见。

第二次,解救桐城之围。1856年9月,陈、李先后援救皖南。李秀成在桐城被围,陈玉成移军救桐城之围。两面合攻,清军大败。李秀成称赞陈玉成先人后已。

第三次,进攻皖北。1857年3月,陈玉成、李秀成合兵攻下安徽霍丘,交与张乐行;尔后,陈引兵向正阳关,屯兵太湖、潜山;李秀成屯兵六安、霍山,互为犄角,“然后轻骑约成天豫与安省会议。”当时李秀成兵单,须靠陈声援。

第四次,救镇江。1857年12月,陈、李合军东进,“救出镇郡之兵。”

第五次,攻破江北大营。1258年9月,两军合作,打垮江北大营。

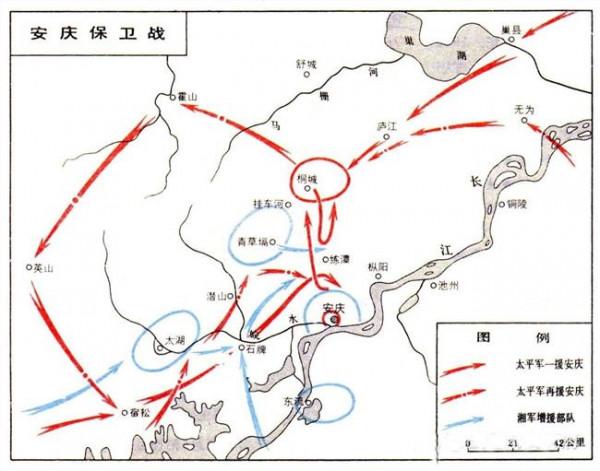

第六次,三河战役。1858年11月,陈玉成西援安庆,李秀成随后而去。在三河、金牛洞全歼湘军李续宾主力,并配合作战,收复桐城等地,皖围立解。此时陈提出约李秀成相助,李也全力相助。

第七次,二郎河之战。1858年11月,陈、李在安徽太湖会议,陈玉成不听李秀成劝,进军二郎河,先胜后败,得李接应,仍是回太湖。说明彼此关系仍很好。

第八次,进攻浦口、六合。1859年11月,因薛之元献江浦降,天京三困。陈玉成应李秀成求,自庐州(合肥)来援,两军合解浦口、六合之围。

第九次,歼灭江南大营。1860午5月,陈李两军,合歼江南大营,并直下苏常。

《李秀成自述》无遗漏地记录了他与陈玉成从1856年到1860年的整整四年联合军事行动,两军互为声援、互为犄角,在敌人包围圈中,渡过一个又一个同享苦乐的难关。九次交合,战争的磨炼,使陈、李两部由几千人的偏师,扩大为拥有各有几十万人马的主力。

战争锻炼了他们的军事才能,可是战争也促使家大业大权大后的农民将领小生产意识膨胀,不断要求扩大既得权益的势力圈,竭力构架以自己为中心的权威主义和人格感召力。表现在1860年攻占苏常地区后:

(一)天京政权由中央集权逐渐改变为地方分权制,形成由军事统帅割据领地的分裂局面,造成天国的多中心;诸王的权力化,更使局部的行动、分散的行为规律化,从属于地方最高领袖个人意图的神秘圈;

(二)诸军事统帅都有自己所辖地盘,各分珍域;在此圈圈里有自己的完整体系:官吏设置、田粮征赋,他人包括天京政权都不得染指;

(三)诸军事统帅都有自己的军队,有兵就有权。被此都为扩充自己军队不择手段,诸如兼并、诱骗他人军队、招降纳叛。李秀成对陈坤书愤懑,并非陈犯纪,而是因他带走部队,直隶于天京指挥,使李损失了部分实力。

陈玉成和李秀成在四年并肩合作时期,即因时空的变化,权力的扩大,以坐井观天,因自我膨胀造成错位,以致对自己的价值观念放在非理性的一端。从而因权益的不断再分配,引起彼此心态的严重倾斜和心理失衡。陈玉成、李秀成都是靠战争建立功勋、获得权益的,故也必在战争中所获得的权被而深化潜伏的矛盾和冲突。

这是因为小生产者传统的平均观,同患难易,共富贵难,常因权益变化要求重新分配、调节;这种过程,致使后期太平天国内部,包括陈玉成和李秀成之间,将处在一个相轧相煎、而又难以摆脱的陷阱中。

陈玉成和李秀成在实践中取得一个共识:有军就有权。

他们在大小战争中,都采取了(一)扩充军队;(二)扩大地盘;(三)争取同盟者,排挤对立面。竭力使军队私有化,以致完全改变了前期的军事制度,外征兵将,没有自己的直辖军队;归京后,就要交出兵权。可是后来就不同了,天京中央的政权只能命令京师和附近城镇部队;天王仍因安庆失陷,革陈玉成王爵,也因李秀成不遵命令,几次申斥、革职,但因为他们的军队体系已形成宗法关系,由家族的亲戚和友朋控制;所谓革爵、黜免都只是形式上的,即使陈玉成、李秀成本人顺受,他们的部属也是不答应的,这种矛盾在1861年9月安庆失陷后更突出了。

洪秀全和天京政权千方设法想把军队统一辖于中央,可已是尾大不掉了。

这是因为诸军事统帅都已建立了一支直隶个人的大部队,其中特别是陈玉成和李秀成。

1856年2月,陈玉成救援镇江时,所隶部队是属于天京政权的,他是不能自己招兵买马,增充军队的。但在次年,陈援皖三次进入鄂东黄梅和豫南固始、项城等地,大批容纳饥民,兼并地方部队,如叶芸来(潜山)、蓝成春(三河);在援镇江后,使吴如孝部归于麾下,1858年初,他代石达开驻节安庆,凡淮南、皖西各支太平军多隶于麾下,成为后期拥有军队员多也是最有实力的一支部队,“京外之事问英王”(洪仁歼供词,引见肖一山《清朝通史》),这是能捍卫安庆和天京上游的主力部队,所以洪仁玕说,“如英王不死,天京之围必大木同,因为若彼能在江北活动,令我等常得交通之利,便可获得仙女庙及其附近诸地之源源接济也;英王一去,军势军威同时坠落,全部瓦解。

”(《洪仁玕自述》)

有军就需要地盘。有地盘才能供养军队、扩充军队。陈玉成是将安庆及其附近淮南、皖西之地作为自己势力范围的,他还一度扩充到鄂东黄随州、州等地,但是安庆是双方战争争夺的焦点,四郊多垒,连年战灾久成疮痍;加之四围之地,北是捻军各旗和苗沛霖团练,东是李昭寿据全椒、天长、滁州;韦俊据池州(贵池);皖南石埭、青阳和赣东北又是杨辅清辖区。各支人马各自为政,由此必然产生因钱粮、人丁而引起冲突。

李秀成虽与陈玉成先后进入皖南,但他的资历、威信,以及宗族圈、关系网都见逊于陈玉成,陈玉成依仗原在安庆等地的本家陈得才、陈仕容等,如虎添翼,捷足据安庆号令安福省,李秀成只收缩在桐城一角,招兵买马,经过一番努力,1857年冬形成自己体系的军队:(一)旧部,如谭绍光、郜永宽;(二)李昭寿部;(三)附近地方部队,如陈坤书,黄和锦; (四)桐城团练,如钱桂仁;巢湖盐枭,如骆国忠。

但隅于一角,仍难与陈玉成可分轩轾,1858年为救援天京,全军仅五千,以至因缺乏第二梯队、第三梯队,在江北乌衣竟被战斗力弱的江北大营打败,后来还是靠陈玉成来援,才避免覆灭之灾。

李秀成的实力远远比不上陈玉成。

陈玉成已经打了多次硬仗,几次歼灭胜保的精骑,击溃署安撤巡抚李孟群的全军,弛骋江谁,所向披靡。以致清方认为“自洪杨内乱,镇江克复,金陵逆首凶焰久衰,徒以陈玉成往来江北勾结捻匪,庐州、浦口、三河等处迭挫我师,遂令皖北之糜烂日广,江南之贼粮不绝”(曾图藩奏稿卷十一《遵旨悉心筹酌折》)。

他们环视大江南北的各支太平军,认为此时“其能为夷者,无过石达开、陈玉成两逆”(《骆文忠公奏稿.筹议分军援新折》)。而李秀成的事迹,长期为敌方模糊,如著名的三河战役还误认为李世贤参加战斗,他的名字,直到1860年秋,还常被误置为旧名李寿成。

对此,李秀成也颇有所识,“那时英王名显,我名未成,日日勤劳,帮为远算,凡事不离”。但他毕竟因自幼读书,颇识社会,“多谋敢战”,“轻财重义,最能笼络人心”(《粤寇起事经实》)。当李秀成的圈圈扩大时,原有的地盘,再也不能适应他们的欲望了,从而必然引起矛盾,一种内部难以制约的矛盾。

1859年是太平天国处于两个低谷间的“稍可自立”的相对稳定时期。但是,农民出身的军事统帅是不甘心寂寞的。

现在所知两人开始的貌合神离,焦点是韦俊。

韦俊是国宗中难得见有的能征惯战者,他曾是陈的上司,内讧后,两人曾合军北上河南。在此之际,陈玉成官爵青云直上,1858年,已与韦俊并列为主将、义爵(陈为前军主将成天义;韦为右军主将定天义),1859年5月,陈玉成被封为英王,成了韦俊的上司,以农民的按资论辈的传统等级观,这是韦所不愿的。

同年年6月,韦俊再也不与陈并肩作战。在占盱眙后,即单独南走,驻扎池州。9月,韦俊由池州带兵过江,陈玉成派军拦阻,即在和州附近发生火并;和州驻军(李秀成部)却助韦俊合攻陈军。

此时李虽不在和州,但李、韦关系是众所咸知的,据李秀成自称,天王欲治韦俊之罪,经他力保,封为定天福。他对韦俊的感情,其实是拉拢、聚集自己同盟力量,而把陈玉成视为自己发展的最大障碍。这种潜意识,此时已萌发了。

李秀成和陈玉成交恶的起因。乃是对李昭寿的安置和去留。

李秀成对李昭寿是独加青睐的。李是1855年因反复无常,杀死清道员何桂珍后,投奔太平军的。李秀成重视李昭寿,因为他与捻军各旗有旧关系,可由此攀援、斡旋,扩大自己势力范围。

李昭寿确也帮了李秀成的大忙,联络了张乐行、龚得等捻军主力,与太平军密切配合合,共同作战。李秀成对他信任倍至,还把自己大后方的滁州、来安、天长委托李昭寿管辖。李昭寿公开叛变后,还有书信往来。1863年1月,李秀成荣任真忠军师时,还让天王写信招降李昭寿。李昭寿也对李秀成寄以希望。可见两人虽为参商,还是很有感情的。

但是,陈玉成始终对李昭寿没有好感。据称李昭寿初谒陈玉成,陈就因他逗留叶集,没有配合进军河南,又加以李部多从事掳掠,影响陈军饷源,差点以犯律将他处死。李回到本营后,欲勒兵攻陈。陈玉成嫉恶李昭寿,主因还是“李昭寿之兵最为多事,兵又扰民,逢到州县要任其支取;不支又扰于民,州县佐将被其责打”(《李秀成自述》),而这些都是陈玉成管辖的庐江、庐州等相邻地区。

它原来就因连年战争而贫困,双方由此更易发生冲突。李昭寿甚至将此情事公开化,他写信与别部太平军(李秀成部?),“陈玉成既已与弟誓不两立,弟便与彼溺战三合,以决雌雄”(《李昭寿复太平军信稿》)。此间,李昭寿部已在和州袭击陈玉成部。

李秀成是知晓李昭寿为人的。但只要此人留在自己麾下,即使与陈玉成内讧,也是无动于衷的,在客观上,李秀成宽容李昭寿,也是为了与陈玉成争捻军各旗。

陈玉成从李秀成放纵部将,开始对他作为有所认识。李秀成在李昭寿叛变后,写信责其“辜负我一片同仁同义之心矣”、“岂志者所为,而留名迹于天下后世也,不亦惜哉!”他对这个曾视为“手足”的“爱将”,仍以仁义要结,融发他的良知。

对此,陈玉成深感不满。“尝曰:秀成恃要结得民,此天下大定事也。今天下纷纷日攻战,且欲事煦购仁孑义为哉!”(《江表忠略》卷十六《安庐列传》)两人论人处世的价值观念日见相左,而在对待李昭寿因利害、动辄攸关,更是大相门径了。

但是,1859年的李秀成,即使已有了江北一角(天浦省)地盘,在军事上仅次于陈玉成的地位,但还没有能引起与陈玉成的正面、直接冲突,这是主要因两人还未有根本的权益争夺,而江南大营威胁天京安危,都需要还有一个合作时期。

1860年,天京政府聚集各路人马攻打江南大营。

陈玉成参加在枞阳的军事会议。他只留下叶芸来、陈得才等几支驻守安庆、庐州的部队,其余都出动了。

歼灭江南大营和攻取苏常,陈玉成是主力军,李秀成是偏师。过去都写在李秀成名下,这至少是一种错位,那是见于《李秀成自述》为蓝本而描绘的。

陈玉成军出了最大的力气。陈玉成军五路并进,立破天京西南之江南大营长墙,“攻破金陵长围,将张国良追至丹阳,落水而亡”(《陈玉成自述》)。陈虽因受伤驻节常州,所部继续东进,先锋靖东主将刘昌林率240人首先攻占苏州,“恰天义陈时永即在苏州驻扎了五营”(《见闻录》)。

陈部定南军佐将、营天义李远继占无锡,并合由芜湖至的定南主将黄文金北向占江阴、常熟;杰天义赖文光占青浦等地。在李秀成到达苏州后,陈玉成为了牵制浙江清军,率部南下由浙江长兴攻占安吉、于潜、临安、余杭,直抵抗州府郊卖鱼桥。

李秀成在攻破江南大营,直下苏常也是出了气力的,他沿途收容败兵溃勇五、六万人,接管陈部攻占城镇,但打硬仗不多。在到达苏州后。始派军两支,由部将陆顺得、陈坤书分自东路、南路,向上海和嘉兴进军。其目就是为了巩固苏常,建立江浙基地。

李秀成要成立独立力量,仅是有众多的部队还是不够的,尚须能供应给养的地盘,而苏南地区民丰物阜,颇令李秀成和他的部将向往。他们准备独自吞噬经其他太平军部队共同血战夺得的所有城镇。

李秀成的主要、也可以说唯一的障碍是陈玉成和他的部队。

陈玉成的部队在攻打苏常中出了大力。为解决部队的生活给养,他们当然也觊觎苏南财富。为此,陈玉成在常州、苏州建造英王府,并分兵驻守城镇。

同年8月下旬,陈玉成由常来苏,与李秀成会商,估计是两个议程:(一)分据苏南;(二)按照天王御前会议,在夺取苏州后,以一个月时间解决上海守敌,尔后回救安庆。李秀成当然不愿让步,陈李关系由潜伏转向明朗化。“苏省为忠逆独占,陈逆不嫌,每择繁华市镇,多设一卡,归英逆管”,(《锡金团练始末纪》)形成一地两个各不相隶政权的对峙局面。

李秀成比他的同侪懂得政治和人心相向的功能。他搜刮大批美女和珠宝解送天京,由此为幼天王表彰,”叔筹交库首顾国,功尚加功忠更忠“(《太平天国文书汇编》);他也注意树立自己的仁爱形象,在进入苏州后,”赈流亡,薄赋敛“(《江表忠略》),”假作仁义,慈爱军民,约束手下各头目,勿许杀害良民,无故焚掠;迭出伪谕,远近张贴,招来四民,开设店铺,俾各复兴”(《鳅闻日记》),而且还身体力行,几次下乡安抚;与此同时,竭力扭曲陈玉成军。

在他即将离开常州时,为扮演仁慈爱民,下令迅速解散女馆,以防受英王部下“蹂躏”。为使陈部在苏南难以立足,李秀成及其部队公然亮相,“假如伪忠王统下遇伪英王之兵卒,皆指为野长毛,是以各拥重兵为卫。苟不如是,人财两失,而居县上者亦不敢问。”(《劫余灰录》)两军相恶,上下同一,矛盾的公开化,路人皆知,已经到了难解地步。

陈李两人不和,也反映了两支大部队的相背。“八月(应为六月),伪天王弟洪军师到苏,即调停忠、英两酋之误会也,贼中互相猜忌如此”(《劫余灰录》)。看来,洪仁玕调停并无多大成效。李秀成是再也不会交出既得权益,听任再分配的。

1860年10月,李秀成为拔去陈部在苏南最后一支军队,借口黄文金“统下擅违限期,不先申禀”(《海虞贼乱志》),勒令他翌日交割常熟,返回芜湖守区,并调亲信忠殿丞宣、慷天燕钱桂仁镇守,当时还在常州的陈玉成得悉,极不高兴,“英王以常昭本非忠王手下所得,黄老虎虽属犯令,不肯独让主张”(《海虞贼乱志》),故也派天京水师主将、详天福侯得隆(裕田)前来镇守。钱、侯常见有冲突,甚至兵戈几乎相见。

常热的换防,使陈玉成在苏南最后一块领地也全归于李秀成管辖了(常州、丹阳直隶于天京)。此后陈玉成因安庆吃紧、鞭长莫及,再也无暇插手。李秀成终于排挤了陈玉成势力,使其在江南无立足之地。此后,李秀成全力经营苏州和后来的杭州访地,再也不需以陈玉成为助,而且是有意无意地听凭陈玉成在天京上游孤军苦战,观其成败,充分反映了山头意识的泛滥。

李秀成的山头,顾已不顾人,造成最大危害是安庆的失陷,得之东隅,失了西邻,最后导致天京沦丧,天国灭亡。

1860年秋,陈玉成返程安徽,还是相信李会践约,几次招书援救。陈玉成行文到苏,要调人救安庆。陈坤书回答他云:苏省地方费了多少年苦,现在百姓未伏,万不能来救。同年冬,天京再次召开御前会议,决定李秀成与陈玉成同时解救安庆之围。

李走南线,陈走北线,相期会与湖北,重复围魏救韩故技,以扯动安庆敌军回师。李秀成迟迟至同年11月达皖南,12月进入江西,在此期间,陈玉成部陈时永自庐江发书向李求援,但李秀成却忙于招兵买马,“未必肯赴北岸”。

可见他西征的目的,不是为解安庆之围,即解脱陈玉成危境。他还认为,如陈玉成得意,会影响他在太平天国的位置。小农的妒嫉、狭窄心理,又一次在耕山帮工出身的李秀成脑瓜中作怪,成为行为方式和指南。

因此,他的奉命西进,最大收获是为招纳石达开旧部和鄂东起义民众,而“不以北岸及京都为忧”(《洪仁玕自述》)。李的虚以委蛇,自然引起陈的更大愤懑,于此情事,有如曾国藩说的,“若北岸办得好,能得安庆之贼屠戮殆尽,则四眼狗必深恨李秀成不救北岸,将来必有自相仇杀之日”。

1861年5月,李鸿章再次与曾言及李秀成“与狗逆不合,外畏之而中恨之”(《曾国藩全集·家书》)。为此,曾国藩还致信曾国荃,要他向降将韦俊询问核实。两人关系恶化,路人也皆知了。

1861年9月安庆失守,翌年,陈玉成由鄂东退扎庐州,处在四面楚歌声中。陈多次修书告急,令张乐行、陈得才等分头来救;天京政府也抽调直属于中央的陈坤书等来救;但前者的告急书为敌缴获;后者也未过滁州就被截回。而李秀成主力,却分布在苏州、上海、杭州一线,置若罔闻。陈玉成自知庐州难守,但他宁愿北蹈苗沛霖危地,也不愿返回天京。陈玉成失败了。

李秀成对陈玉成的覆灭井未有所醒悟。他在被俘后,在所写“供词”里多有贬低陈玉成抬同自己之处,有意无意地歪曲了他是肇成与陈玉成交恶的主要责任者。

农业社会的封闭意识,小生产者的文化心理机制,把传统的宗族、血缘和地域乡土的人际关系带进队伍,由此形成维护自己既得权益的行为模式、思维定势和情感态度的圈子。陈玉成和李秀成也就是代表他们圈子的两个核心。

这两个圆圈的核心,在当自己力量微弱、而又受强大敌人威胁时,都有一个唇齿相依、以濡相沫的合作时期。战争要求发挥群体威力,而不能仅凭个人意愿和人格可解决的,在这时期充当战友是容易的。但是,当他们权益扩充,两个过去不相切的圆圈,此时此刻却因保持、维护既得权益,而又不断要求再分配,必然要产生碰撞和冲突。

在安庆危急时,李秀成却因陈玉成抽调他驻扎天长等地的吴定彩、黄金爱等部而愤懑,“死者皆我部下之人”(《李秀成自述》)。

陈玉成令黄金爱部断后,显然也有以牺牲他军以掩护自己处,完全缺乏自我按制的心理机制,充分表明了农业社会的中国农民领袖的传统意识。因对敌战争的共同需要,而同患难求合作;也因外部压力的消失,而箕豆相煎,引起冲突,内耗了太平天国的力量,以致过早的灭亡,这个教训足够沉痛的。

作者简介:盛巽昌,1937年生,现为上海社会科学院副研究员。