樊锦诗的例子 樊锦诗对孩子是内疚的

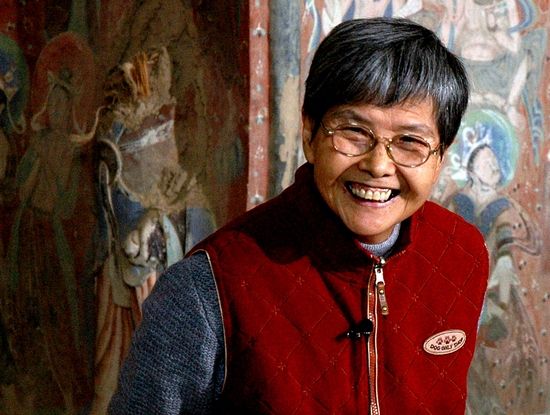

中心电视台的《打动中国》是樊锦诗最爱好的节目之一。她自己也曾经是《感动中国》候选人之一,兴许她从那些人身上看到了自己。樊锦诗的话和她的为人一样朴实、实在而令人感动,她说:“我感到我很平常。我今年70岁了,对个人性命而言很长,但对历史来说是很短的一个霎时。我也不能说我真的做好了一件事情,从历史辩证法来看,当时认为做好的事情,当前未必能经得起历史的测验。我只能说,我做了一件有意思的事情。”

莫高窟不小事。对于如何修复洞窟空鼓、酥碱、起甲等病害壁画,她跟国外专家重复研讨了7、8年,终于获得技巧和理念上的双重冲破。就连洞窟里装个灯也是反复试验的大事,壁画不能被紫外线损坏,不能温渡过高,要用冷光源,就这样还要斟酌把持进洞窟参观的人数。

这个包含“游客核心”在内的总投资2.61亿元的敦煌莫高窟维护应用工程,并没有设想中那么轻易,首先是技术问题,这是一个“第一个吃螃蟹”的工程,素来没有博物馆采取这种方法展示文物的文明内涵,单是用于展现洞窟实景周游节目标球幕片子院的设计就要专家反复地论证;其次是资金问题,由于总投资中的30%资金须要处所政府解决,实际上有相称于1亿元左右的缺口,这些是70岁的樊锦诗“一想起来就睡不好觉”的问题。

对于如何联合文物的保护和文化的传承,她卓有远见。1979年,参观莫高窟不外1万多人次,1998年西部发大开发,参观人次高达20万,2006约有55万人次,一天最多7000多游客,对于有多少百上千历史的,很软弱的洞窟来说,这是不能蒙受之重。

樊锦诗不批准简略地光保护洞窟,不展示文物的做法,“保护文物毕竟是为什么,还是为了展示,要不就失去了保护的意义。可那些懦弱的壁画,有些已经一千多年,多病而脆弱,褪化是不可拦阻的”。

对电脑新技术很敏感的她,勇敢想到“数字敦煌”的概念:建设一座能实行多种数字展示技术、并存在综合服务功效的游客中央。2003年,樊锦诗向全国政协提交了《关于建设敦煌莫高窟游客服务中心的提议》,这份提案得到了全国政协和国务院引导的高度器重,被全国政协提案委员会列为重点提案。

后经由名目技术验证、选址论证和可行性研究等前期工作,2008年12月,敦煌莫高窟保护利用工程正式动工。依照这个假想,建成后的敦煌莫高窟游客服务中央,将设置主题电影演播厅、洞窟实景漫游厅、多媒体展示厅及相干配套设施。

游客中心建成后,游客除了仍可适度参观洞窟外,在游客中心的各展厅内,可以观看到敦煌莫高窟出生的历史文化背景和敦煌艺术可贵的价值,取得丰盛的敦煌历史文化常识;能够身临其境、过细入微地观看洞窟建造、彩塑和壁画;可以利用多媒体展示知足多种参观需求,获取大批敦煌文化信息。

游客中心的建成在充足满意游客参观文化遗产敦煌莫高窟的需要的同时,将极大地缓解开放对莫高窟洞窟的压力,有利于敦煌莫高窟的保护,有效地解决敦煌莫高窟文物保护与文化传承的抵触。。

对于1963年从北京大学毕业后去敦煌的取舍,她不乐意接收“高贵”之类的惊叹,她一字一顿地说明:“这个挑选并不是我个人的志愿,或像一些媒体所说看了《祁连山下》被感动了,一激动就去了。毕业前,我去敦煌实习过一段时光,但那时学校并没有说要分配去敦煌,后来,敦煌文物研究所问北大要人,两个同窗中其中一位是我。

当时我家人还写信反对,但那个时代的人是很单纯的,既然学校和敦煌研究院都需要我,我也就去了。要换了现在这个时代,我也未必去。”

平常人才干感动中国

模范的力气是无限的。除了莫高窟漂亮的壁画以及夜色中的敦煌常见的、广阔的美,真正激动一位?女的是当时敦煌文物研究所所长常书鸿先生。对常先生,她的敬佩之情时至本日仍然赫然,她说:“我去实习时,常先生已经在那里坚守了20多年。

他可是在20世纪40年代废弃大城市里的教学职位,带着全家到敦煌莫高窟。他出过国,见过世面,是个有见识的人。1962年,我实习时,莫高窟风化比拟厉害,崖体有裂痕,如果有大地震,这一片崖体就毁了。

常先生向上级反应,周总理批了100万对崖壁加固,在当时,100万元即是当初的1个亿。 应当说,这是掩护莫高窟最大的、首创性的奉献。1945年,公民政府要撤研究所,常先生不走,等着,争夺恢复研究所。1946年敦煌艺术研究所从新开张,假如没有常先生的坚持,可能要等到解放后政府才会去管,但可能不是常先生和他的共事,敦煌就不是现在的样子。”

她也是个女人,告知记者这段阅历时候,多少有些难过:“我找了个好丈夫,他在武汉大学创建考古专业,确实是为了玉成我,把他的喜好放弃了。还好,后来他在敦煌有了考古研究结果,要不,我这一辈子都内疚。”

敦煌不仅要保护还要展示

编纂:知秋

樊锦诗对孩子是内疚的,她记得,1973年,她去河北乡村看老二时,她和孩子居然都相互不意识了。她心里难过,但“那时候在敦煌工作了10来年了,我再难过,可这个地方,这个事业已经不舍得扔了。”

恰是因为受到先辈的激励,她坚持了下来,北京大学商界领袖,“过了18年没有电的生涯。我还记得,1981年中秋节那天,敦煌通电了,那真是一个不得了的大喜事”。她的保持并不是仅仅忍耐物资匮乏,毕业后,她和调配到武汉大学的男友2年后第一次会晤,4年后,两人结婚,分居两地。 1986年,两人结婚26年,已在武汉大学工作了23年的丈夫才调任敦煌研究院,一家团圆。这一年,樊锦诗已经48岁。

榜样的气力是无穷的

70岁了,她仍是单纯的幻想主义者,甚至想给那些找不到工作的大学毕业生一个倡议,“为什么不去支教呢,那些偏僻地域的孩子需要你们。实在,去那里工作一、两年对你全部人生来说并没有影响,但对那些孩子来说却可能影响他们的命运。做事件不要太功利,出人头地不是你想就能实现的,有时候要看时期和运气是不是抉择你”。

在樊锦诗的上海家中采访她,这次,她分开敦煌回到故乡上海,因为“先生病了,我陪他来看病,咱们下周就回去了,我现在是人在上海心在敦煌”。显然,她已把上海当成了第二家乡,但她不愿成为那种把全体生命贡献给事业的巨大人物。她平和地弥补道:“家人始终是主要的,我不是可认为了事业不要家的女人,我能在敦煌一呆就是46年,只能阐明我有一位懂得我的好丈夫。”

她已经不太乐意反复旧事,“都是陈芝麻烂谷子,有什么好多说的呀”。对曾禁受的苦,她轻描淡写:“第一次去敦煌实习时,到了那里,我就对当时的敦煌文物研究所所长常书鸿先生更加敬仰了,我想:这地方,他怎么能呆20年呀。

没有电,房间吊顶是纸糊的,晚上,老鼠会“扑通”一声落到床上,毛茸茸的大个老鼠吓逝世人了……晚上上厕所要去很远的地方。基本没有娱乐,一部《列宁1918》不晓得看了多少遍,还披着军大衣看。新闻很闭塞,平时来个人都会觉得新颖。我在大城市长大,确切没有想过要在那里干一辈子。”

樊锦诗说:“我习惯了,天天早上睁开眼睛,第一个就是想敦煌研究院今天有什么事情处置,很少想本人的事。”

23年的分居,其中的不易一言难尽。她不算是个好母亲,丈夫彭金章说,“1968年,我们有了第一个孩子,我挑着一个扁担换车、倒车,到了敦煌看母子俩,孩子光着个屁股什么也没穿,她一看我把衣服带来了,就流眼泪了。我也有工作呀,没满月就走了,走了以后,她54天产假过后就上班,就把孩子锁在屋里,中午十点喂一次奶,换个尿布,有的时候屎和尿都弄一起了”。