林纾翻译 [转载]从《林纾的翻译》浅析钱钟书翻译理论

“不懂钱钟书,是国人的悲哀,不识钱氏译艺谈,也是译界的不幸。”罗新璋先生此语道出了钱先生在翻译界的重大影响。

首先,我们来了解下中书其人。钱钟书(1910~1998),字默存,号槐聚,曾用笔名中书君。江苏无锡人。幼乘家学,饱读经史典籍。1929年考入清华大学外国语文系,1935年考取公费,赴牛津大学英国语文系攻读两年,后转入巴黎大学进修法国文学。1938年归国,先后任西南联大外文系教授,湖南兰田师范学院英语系主任,上海暨南大学外语系教授,中央图书馆英文总撰。1949年先后任清华大学外文系教授。1953年起任文学研究所研究员,1982年后任中国社会科学院副院长,院特聘顾问。钱钟书先生学贯中西,在文学等方面造诣甚高,是我国当代著名的人文大师。

钱先生的译论并无鸿篇巨制,唯有《林纾的翻译》、《汉译第一首英文诗﹤人生颂﹥及有关二三书》等专注文字,再就是散见于《谈艺录》、《管锥编》等书中的译艺谈。

那么今天我们就从这篇文章入手,了解钱先生对翻译的看法。

首先,一开篇,钱先生就把其对翻译的理解以几个字阐明。文中他说:“南唐以来,‘小学’家都申说‘译’,就是‘传四夷及鸟兽之语’,好比‘鸟媒’对‘禽鸟’所施的引‘诱’。 ‘讹’、 ‘化’是同一个字。‘译’、 ‘诱’、 ‘讹’、 ‘化’这些一脉通连,彼此呼应的意义……把翻译能起的作用,难于避免的毛病,所向往的最高境界,仿佛一一透示出来了。”钱氏译论寥寥几字,但其内容所包实丰,以质取胜。那么,接下来,我就简单阐述一下“化”、“媒”、“诱”、“讹”分别所指何物。

首先是“化”。该文中最核心的一段话是:“文学翻译的最高理想可以说是‘化’。”即“把一国文字转变为另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味……”。然则何谓“化”呢?《荀子"正名》篇中提过“状变而实无别而为异者,谓之化。”也就是文字躯壳换了一个,而思想内容,精神姿致依然故我。换句话说,译本对原作应该忠实得以至于读起来不象译本,因为作品在原文里决不会读起来象经过翻译似的。这个理论既阐发了钱先生对翻译性质的理解,同样也为译本提出了高要求。

这里,为了更好的理解“化境”论,我引了一段钱先生对英诗的翻译,以供参考。

英诗:All day ling I looked vainly for a sign of Spring,

钱译:

尽日寻春不见春, 芒鞋踏遍陇头云; 归来笑拈梅花嗅, 春在枝头已几分。

若以上译文与“化境”论相对观,不难看到,钱钟书在避免“因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹”方面,几近完美,在精确传达原意方面也无可挑剔。平心而论,翻译的“化境”“作为文艺翻译的最高理想”几乎是高不可攀的审美境界,让人向往,却不可企及。钱钟书独成一家的“化境”论不仅为翻译界另辟蹊径,更为翻译界对于直译意译这枯燥乏味的争论注入了一股清流,使翻译研究顿显生机和活力。

然后,我们再来了解所谓“媒”与“诱”。

在《林纾的翻译》一文中,他说:“‘媒’和‘诱’是个居间者和联络员,介绍大家去认识外国作品,引诱大家去爱好外国作品,仿佛做媒似的,使国与国之间缔结了‘文学因缘’,缔结了国与国之间较少反目吵嘴分手挥拳等危险的‘因缘’。

” 这就充分说明了翻译的中介作用。然而,译者在这牵线搭桥的过程中,若不能及时的功成身退,即在译本中消灭自己,向原作过度,便成了一只不会察言观色的灯泡。另外,“从一种文字出发,积寸累尺的度越那许多距离,安稳到达另一种文字里,这是很艰辛的历程。

一路上颠顿风尘,遭遇风险,不免有所遗失或受些损伤。”这些“损伤”使“媒”和“诱”产生了新的意义。因为“翻译本来是要省人家的事,免得他们去学外文,读原作的却一变而为导诱一些人去学外文,读原作。

”“……因为他们把原作半露半遮,……要证实那个想象,要揭去那层遮遮掩掩的面纱,以求看的仔细,看个着实,就得设法去读原文。”翻译所造成的这种负面效应,别人也曾提起过。比如中国古人也说翻译的“翻”等于把绣花纺织品的正面翻过去的“翻”,展开了它的反面。释赞宁《高僧传三集》卷三《译经篇"论》中说“翻也者,如翻锦绮,背面俱花‘但其花有左右不同耳’”。

这便又涉及了在翻译中不可避免的“讹”。钱先生说“:“一国文字与另一国文字之间必然有差距,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不会没有距离,而且译者的体会和自己的表达能力之间还时常有距离…因此译文有失真和走样的地方,在意义和口吻上违背或不很贴切原文。”

在《林》文中,钱先生以其为例,提出“讹”的三种类型。

第一种,他认为林纾“在翻译时,碰见他心目中认为是原作的弱笔或败笔,不免手痒难熬,抢过作者的笔代他去写……尽管添改的很好,终变换了本来面目,何况添改处不会一一都妥当。”被评为“太戏,不象”。

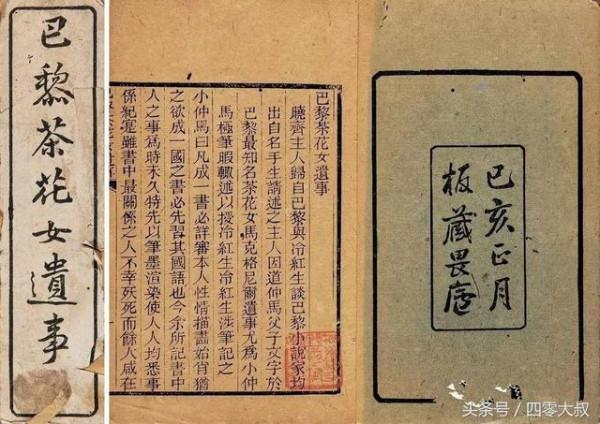

钱先生在此举了林译《滑稽外史》第十七章为例。该章主要写时装店里女店员的领班那格女士听见顾客说她是“老妪”,险些气破肚子,回到缝纫室里,披头散发,大吵大闹,把满腔妒愤都发泄在年轻貌美的加德身上,她手下的许多女孩子也附和着。

林译:“那格……始笑而终哭,哭声似带讴歌。曰:‘嗟夫天!’又顿其右足,曰:‘嗟夫天!十五年中未被人轻贱。竟有骚狐奔我前,辱我令我肝肠颤!’”

这段“似带讴歌”的顺口溜是林纾对原文的加工改造,绝不会由于助手的误解或曲解。他一定觉得狄更斯的描写还不够淋漓尽致,所以浓浓的渲染一下,增添了人物和情景的可笑。但是,假如那“老妪”有腔无调地“讴歌”起来,那显然是在做戏,表示她的哭泣压根是假装的,她就制造不成紧张局面了,她的同伙和她的对头不会把她的发脾气当真了,不仅我们读着要笑,那些人当场也忍不住要笑了。林纾的改笔夸张过火,也许不失为插科打诨的游戏文章,可是却损害了入情入理的写实。

第二种,“……翻译者如何异想天开,把胡猜乱测来填补理解上的空白,无中生有,指鹿为马,简直象一位‘超现实主义’的诗人”。钱先生认为只有“正确认识翻译的性质,严肃执行翻译的任务,能写作的翻译者就会有克己功夫,抑止不适当的写作冲动。”

第三种,是“下比如飞,文不加点有它的代价。除掉造句松解,用字冗赘以外,字句的脱漏错误无疑是代价的一部分。……不假思索,没体味出原话里的机锋……”。在此,钱以一例为证:《滑稽外史》第一十四章里番尼那封信是历来传颂的。林纾把第一句笔达如下:“先生足下:吾父命我以书与君。医生言吾父股从中断,腕不能书,故命我书之。”原句为:“……the doctors considering it doubtful whether he will ever recover the use of his legs which prevents his holding a pen.”“腕”字的添加使全句逻辑错误,使人生疑腿脚不便同手不能书的关系。钱先生举了另一个相类的笑话,一位老先生代他的妻子写信,说“她的脚脖子扭了筋,拿不起笔。”—这种“讹”不光篡改了原文意思,还使译文贻笑大方。

总之,对于“讹”,钱先生总结如下“一部作品读起来很顺畅容易,到翻译就会出现疑难,而这种疑难常常并非翻翻字典所能解决。不能解决而回避,那就是任意删节的‘讹’,不肯躲避而强解,那又是胡乱猜测的‘讹’。

除此之外,再以林译为靶,还指出“其类古文的译作中包含很大的‘欧化’成分,……好些字法、句法简直不象不懂外文的古文家的‘笔达’,却象懂外文而不甚通中文的人的硬译。”使译文“既损坏原作的表达效果,又违背了祖国的语文习惯”,产生了“双重的反逆”效果。

在批判完林译的诸般不是之后,大家一定会觉得钱钟书定是个吹毛求疵之人,顶多算个批评家。那么,为了给钱先生正名,引用他人从其所著《管锥编》中采摘片言二十例,对照钱氏译论加以剖析,概括其特色如下:

情貌兼似,意切形存--Making small thing appear great and great thing small译为“小物说似大,大物说似小”;

贯通融会,意达形新--Not too slender nor too stout,but the mean between the two译为“不太纤,不太浓,得其中”出神入化,重在译味--You could not step into the same rivers, for other waters are ever flowing on to your;into the same rivers we step and do not step;we are and are not. 译为“重涉已异旧水,亦表故我;我是昔人而非昔人,水是此河而非此河”欣赏完后,我想同学们大概也只能惊叹了吧,钱先生的译文可谓字字珠玑,如散金碎玉,却不失原语之内涵、韵味。余音绕梁,读后让人唇齿留香。

当然,今天的分析也只是浅尝辄止,要深入领会学习钱氏译论还需要漫长的研究,希望我这次的讲解能起到抛砖引玉的作用,欢迎同学们给我提出宝贵意见。