郭沫若与章士钊 高二适与郭沫若的“兰亭论辩”

我想,如果没有1965年那场著名的“兰亭论辩”,如果论辩的对手不是声名显赫、权重一时的郭沫若先生,那么,现在知道高二适名字的人将一定更少,这是毫无疑问的事。但如今,只要一说起学者书家高二适先生,自然就会提起那场关于《兰亭序帖》的真伪之争。

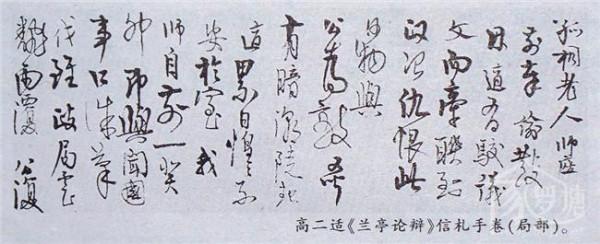

那年五月,郭沫若发表了《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》一文,认为《兰亭序》乃后世所伪托,并非出自王羲之之手。该文见报后,附庸者众多,但高二适先生读后却不敢苟同,当即写了《兰亭序的真伪驳议》一文予以批驳。

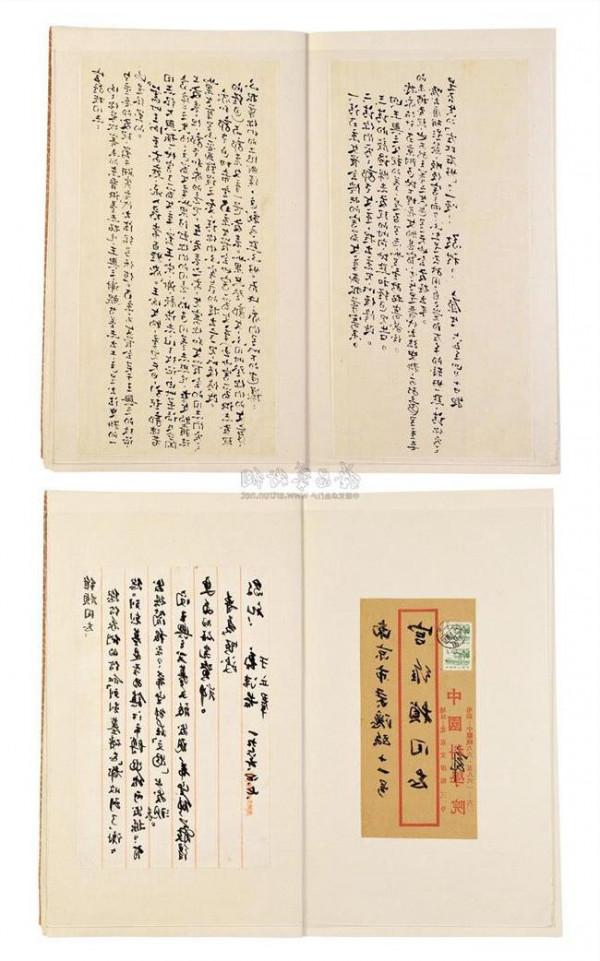

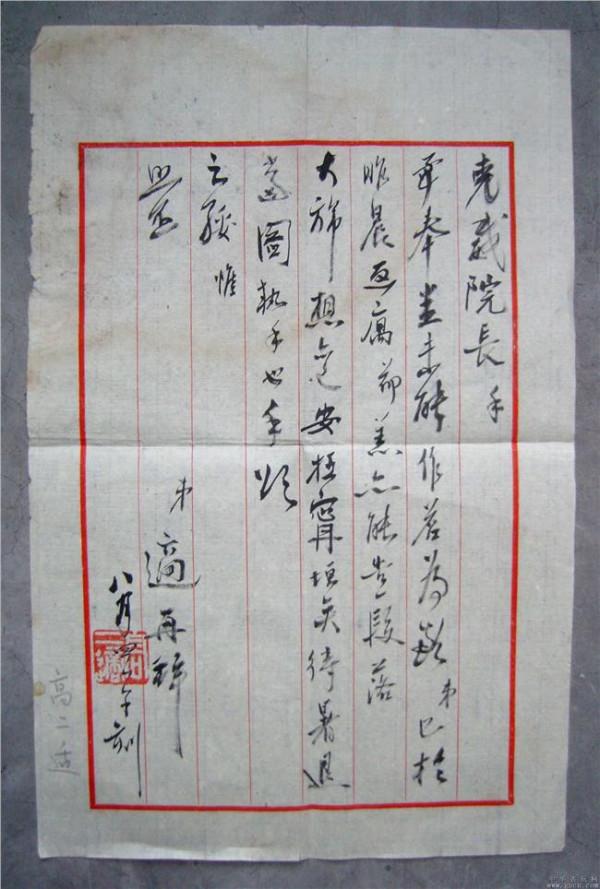

但鉴于郭老当时的权威地位,高二适的文章却无人敢为之发表。后还是通过章士钊先生转呈毛泽东,才有毛主席“笔墨官司,有比无好……”之类的建议信给郭沫若,于是,高二适的《驳议》妙文才有幸先后于《光明日报》和《文物》杂志上发表,从此名噪士林。

这场论辩刚开始还没到达高潮就搁浅了。后至1972年,郭沫若在《文物》上刊发了《新疆出土的晋人写本<三国志>残卷》一篇论文,根据晋人的书法特点,再次坚持《兰亭序帖》非王羲之所书,此论又引得高二适按捺不住,故再写了一篇《兰亭序真伪之再驳议》。

可惜,这次他的大作既没有章士钊先生的引荐,也没有毛主席的“批条”,自然也就无从发表了。直等到十年后由上海《书法研究》(1982年第1期)为之刊出时,“无可奈何花落去”,高先生已于几年前“先走一步”了。

章士钊先生是高二适颇为敬重的忘年交,他俩私谊极厚,早在南京高二适任立法院长孙科秘书时,就和章士钊相熟并交往,两位诗坛健将,又都喜好书法,平素自然也少不了诗词笔墨的唱和。如章士钊先生在《奉酬二适老弟》一诗中写道:“客来倘问临池兴,惟望书家噪一高。

”还有“满天恶札世争奇,皇象工书人不知”等诗句,均显出对高二适书法的极为推重。我们今天在江苏姜堰的高二适纪念馆中,可看见一块由尉天池先生题写的横匾:“天下一高”,其出处即源自章士钊的诗句。

高二适书法早年取自钟王,他在其所著《新定急就章及考证》一书的序中曾写道:“余不敏,幼承先人余业,笃嗜临池。然草书无法,中心疾之。不得已,乃日取唐本十七贴、澄清堂、淳化阁及淳熙续帖元初本研摹。初临钟太傅、继乃专攻右军,习之既久,遂得稍悟真草之书,非由草隶,隶篆入门,不能得其正轨。

”自五十岁后,他乃“出旧藏松江石刻皇家象急就章,暨元人宋克补本,朝夕临摹。又久之,始稍解章草偏旁法则及由篆隶省变为草之途径。

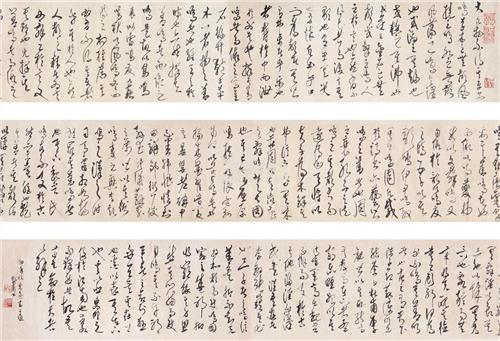

”由此可见,高二适先生晚年力倡学草者应学章草,他认为“章草为草之祖,学之善则笔法亦与之变化入古,斯不落于俗矣。”并觉得如果草法由章法来,则高古无失笔矣。他虽擅真行隶草,但于草书的造诣显然更高。他的书法,将章草、今草乃至狂草自然糅杂,融为一体,其线条清健,节奏强烈,读之让人仿佛感觉到纸上有一股奔腾跌宕、势不可挡之气。

对于自己的草书,高二适自视颇高,即便不明确表示“天下第一”的话,但十分自信的流露还是免不了的。他有一方自用闲章,曰“草圣平生”。晚年留有诗句云:“我兹泼墨满江南,章令草狂夙所谙。”写这首《湖州鹿毫笔歌》时已是1974年,距他谢世的1977年也没有太多的日子。

我以为,一位文人学者或是大艺术家,暮年时期的自信甚至自负,都是一种可爱的表现;反之,若是到了晚年仍旧说话谨小慎微、把自己的思想压抑下去,那似乎也太委曲自己了。

当然,在那人性扭曲的特殊年代,一个人特立独行的个性,往往一不小心也会成为他招致祸端的罪行。高二适在书学理论上有着极高的学养,对历代名帖他皆有自己独到的见解,从不迷信前人之定评,譬如对“草圣”怀素的书法,他就颇为不屑。

他曾于怀素《自叙帖》真迹影印本上题诗一首曰:“怀素自叙何足道,千年书人不识草。怜渠悬之酒肆间,只恐醉僧也不晓。我本主草出于章,张芝皇象皆典常。余之自信有如此,特此教汝休皇皇。”此诗语态近于轻狂,根本未把怀素放在眼里。

在1979年举办的“高二适书法遗作展”上,果然就有人打“小报告”说这是一首反对伟大领袖的诗。因为毛主席是很推崇怀素书法的,而高二适居然说“怀素何足道”。证据确凿,言辞铿铿。不过幸好已是1979年了,若是时间略微再前推十年,或者只须几年,那么,高二适的这场“文字狱”是肯定摆脱不了了。

高二适学问严谨,为人率直,虽兴之所至时也不免有自负轻狂之处,但其性情却是真诚而坦荡的。比如对章士钊先生,尽管执弟子礼,但当一九七一年章士钊所著《柳文指要》经毛泽东特批由中华书局出版后,高二适读之觉得有不少谬误,于是他则将书中舛误之处一一摘出(就如当今的金文明“咬”余秋雨一样),写成《纠章二百则》。女儿觉得此举不妥曾提醒他,但高二适却认为在学问上一点不能含糊:“吾爱吾师,吾更爱真理。”

高二适原名锡璜,后更名二适,号舒凫。所谓“二适”,意即“适吾所适”;“舒凫”者,乃自由自在、不受羁绊的野鸭也,显示出强烈的自我意识和个性色彩。所以林散之先生曾有诗句说:“人皆谓之狂,我独爱其直。”(作者系中国书法家协会会员,上海书法家协会学术委员会副主任,上海作家协会理事,上海楹联学会常务理事,上海九三书画院秘书长)