周志兴在狱中 周志兴:我在文革之初

2007年,为了撰写王震百周年的纪录片,我又到了乌鲁木齐,时隔四十年,这里的变化可谓翻天覆地。

我说的变化,还不是那些拔地而起的高楼大厦,而是那些能够感受到的内心的东西,脸上的笑容,民族的和谐,领导人的威望,这些,似乎被一场刮了四十年的风一点一点刮走了。

1966年的9月开始一直到11月,我都在忙于串联。开始还说是播文革之火,后来就纯粹为了玩了。当时我的原则是去远处,今后不太方便去的,除了乌鲁木齐以外,还去了广州、锦州等地。

大规模串联开始以后,开了很多红卫兵专列,因为人多,车厢里常常挤得水泄不通,连行李架上也挤满了人。我常用的一个办法是钻到三人座椅的下面睡觉,幸亏那时我的体积没有现在这么大,不然,钻也钻不进去。

大串联给我留下最深印象的是步行,也就是那时所说的“长征”。

文革初期,其实就是个深度洗脑的过程,共产党的一切,红军、八路军、解放军的一切,都要深深植入孩子们的脑袋。毛泽东的每段语录,都像雨露,要滋润孩子们的心田。比如说:长征是播种机。

为着这句话,好多孩子行走在路上。

我们第一次选的目的地很近,是天津。但是,走到通州,就走不动了。关键是军心瓦解了。怎么办呢?就近拦车。有个同学叫陈志刚,外号小瘸,其实他不瘸,但是也不刚,后来很长一段时间里,我们都学他拦车的那句话:我们走不动了,帮帮我们吧!结果是没有成果,车都是呼啸而过,也许因为我们人太多了,谁也不停。于是,不知道谁说,附近有火车站,坐火车吧。坚持走到火车站,看见一列客车静静地躺在铁轨上,不管三七二十一就上,管他开到哪里!

结果,火车把我们拉到了锦州。

那是我第一次出山海关。

第二次长征,到了1966年的11月间。当时,中央发了一个文件,要求停止大串联,也就是说,免费的火车,免费的住宿都没了。我们几个同学不甘心就这样停止了如此美好的生活,商量着钻个空子,不是没有免费火车吗,我们长征。

这次选的是从西安到延安,大约一共760华里。我们六个同伴,都是14岁,每人只背一个书包就上路了。记得第一站住在三原,后来学了历史才知道,这是冯玉祥三原誓师的地方,而邓小平留学归来,第一份工作也应当和这里有渊源。

我们没有看到历史,却是看到了农民的生活。在三原我们多呆了半天,为农民拔了半天的萝卜。后来,我们回到学校,居然还收到了农民寄来的感谢信。

我们当然也不是光做好事,也做坏事。在快到延安时,我们在户县住了一晚,那时已经很冷了,我们几个躺在炕上,实在扛不住了,决定点火烧炕。当地农民应该是很少这么早就烧炕取暖,就是取暖也是在灶上烧饭同时取暖。我们情急之下,在老乡门后拿起一些白色的秸秆就塞在炕洞里,点着了火。第二天早上一看,原来是麻杆,应当是农民还没有剥过的。

不过,当地农民很淳朴,他们给我们开了窑洞的门,很放心,再也没来巡视过,我们一早起来,迅速出发了。

路过黄陵时,我们还和当地的有关领导见过,为什么见,说了什么都不记得了,只是记得一点,这儿有狼。

当天,我们恰好又迷路了,到了晚上还没有找到预定要住的那个村子。那是个叫后河南的村子。

黄土高坡上,过一个沟壑就是一马平川,只有再下到一个沟壑,才想起刚才其实是在山上。那个晚上,月亮冷凄凄挂在天上,我们走在类似深沟的一条小路上,路边高坡上草已经枯黄,夜风吹得这些草沙沙响,在寂静的夜里,这响声有些瘆人。忽然,扑棱棱一阵响动,吓得我们浑身鸡皮疙瘩,原来,是我们的脚步惊动了一只山鸡。

我们提心吊胆地前行,像那只惊恐的山鸡。

这当口,后面匆匆走过来一个人,问我们去哪里,自告奋勇带路。我那时阶级斗争的弦绷得好紧,生怕这是个地主分子,会把我们带到一个什么地方加害,于是,我手里抓了一块石头,走在最后面,眼睛盯着这个带路人。

说实话,在黄土高坡上找到一块有杀伤力的石头,难度还挺大。不过,还是白找了,我们看到了村庄,闻到了炊烟的香气,一颗心才放了下来。

这一路,还是经历了不少故事,760里路,我们六个14岁的孩子,徒步走了九天半,不能不说是一种锻炼,我们曾经饥一顿饱一顿,曾经睡在草堆里,在一个叫甘泉的地方,我们六个人盖了一床被子。

现在我还记得这个场景,回到北京,我回到家里,妈妈还没起床,躺在床上心疼地看我浑身不得劲,问我,是不是长虱子了?我说,我也不知道。妈妈一轱辘爬起来,说,快把衣服全脱下来,扔到阳台上去。

果真长了一身虱子。后来,身上还长了疖子,化了脓。到学校医务室去看大夫,大夫直摇头。给我挤疖子时我还是很坚强的,大夫的称赞现在还记得:这孩子真勇敢,长大能当解放军。

其实还用长大吗,两年后,我就穿上了军装。

在延安的事情可以忽略,无非是看宝塔山,喝延河水,瞻仰枣园,每个去延安的红卫兵都是这些节目。从延安回来是坐大卡车把我们拉到铜川上火车,这也是中央觉得再不这样的话,学生们野掉的心很难收回了,于是用各种办法把学生找回去。

这是是1966年的11月中旬了,陕北已经冷了。我还是光脚穿一双布鞋,就是当时北京小孩喜欢的白塑料底黑灯芯绒面的那种懒汉鞋,一身单衣。车到洛川,大家下车上厕所,我的鞋掉了,光着脚在地上走,我居然没有感觉,原来是冻僵了。

三十年后,1996年底,我作为柯受良驾车飞越黄河的组委会秘书长和现场总指挥,又若干次走在西安到延安的路上,那些地名,三原、黄陵、甘泉、富县,听着都是那么亲切。

每一条路,都不是白走的,这就是长征给我的启示。

串联结束回到校园。校园大变了,是气氛和味道的变化。红卫兵不那么重要了,虽说绿军装和红袖章仍然是不少少男少女的标配,但是含金量少了许多;老师们见到学生再也没有师道尊严,多了些唯唯诺诺和谄媚的笑容;虽说要准备“复课闹革命”了,但是没有人在想学习的事情。有的人忙于在外面“拍婆子”,所谓“拍婆子”,就是在街上找女孩搭讪,排解一下青春期荷尔蒙的过剩;还有的人就钻窗户进到学校大门口的图书馆,这个图书馆在我们校园里,但是不属于我们学校,里面很多藏书,胆子大的就偷出来一些,我是胆小的,尽管也告诉自己,偷书不算偷,但是还是不敢钻进那扇破窗户。

我那时14岁,胆子不大,有点内向,因此也不合群。有这样一件事情可以作为佐证。

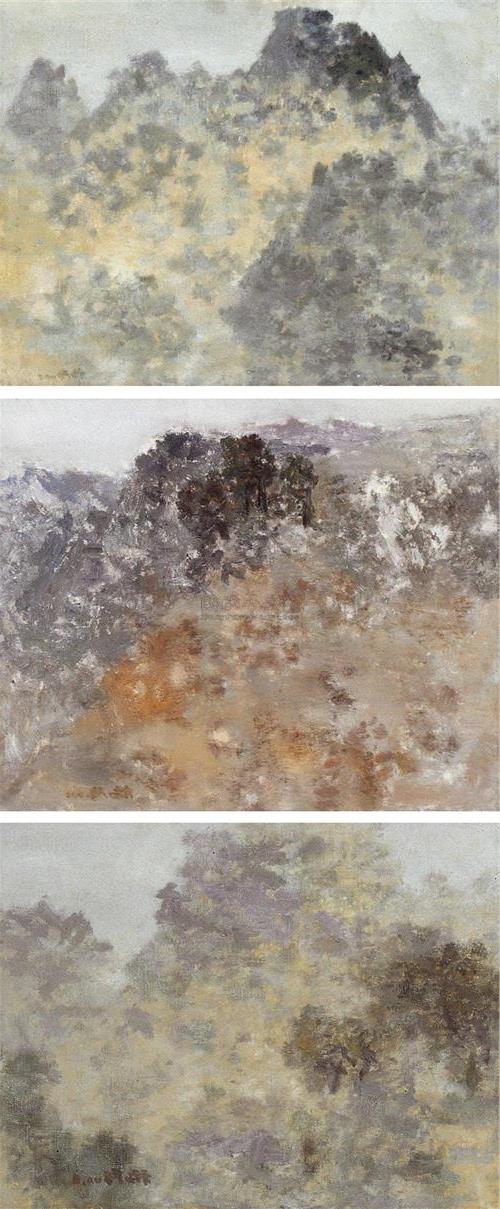

那时候,学校里还是有派性,老红卫兵、毛泽东思想红卫兵、红旗等等,班上也分成若干团伙,虽然还没有大打出手,却也是彼此不说话,不往来。我成立了一个组织,叫“独立寒秋”战斗队,就是一个人的组织,“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。”毛泽东的这首词,现在我还背的滚瓜烂熟。不过,我这个战斗队什么战斗没打过,在教室里贴了一些红红绿绿的标语,很快寿终正寝了。

现在,大概很少有人说我是内向了,也不会认为我胆子小,尽管我自己还是这样认为。我后来若干次想,我为什么会变化了呢?其实,人生道路上,很多偶然的事情会改变轨迹,很多明明是向东走的事情,不知不觉会走到西面。

这一年的冬天似乎特别冷。在浑浑噩噩中,学校迎来了一批新的管理者,叫做“工军宣队”,这是中央的新举措,是一条缰绳,为了拴住这些野了心的小马驹。

工人来自北京第二机床厂,负责我们班的工人师傅叫海明玉,是个个头不高但很粗壮的汉子。外附和这座工厂还很有渊源,后来,学校很多学生分配就去了这家工厂当工人,包括我的好朋友高占生,2011年我去美国,还去旧金山总领事馆去看过他,那时他是驻旧金山总领事。直到现在,似乎还有人坚持在这家工厂。

军人来自总参通讯兵,负责我们班的是个军官叫丁焕忠,常州人,我的小老乡,那时大概也就是二十多岁,瘦瘦的,我们给他一个外号叫大烟鬼,事实上,他的烟抽的也很凶。这位军人别看瘦,很有力气,那时很多男生和他掰手腕,都是他的手下败将,而且是一败涂地,没有挣扎的份儿。可是他也有走麦城的时候,有一次,他被班里同学捆起来塞到了床底下。因为有的同学父亲是军人,职位比丁焕忠这样的小排长高得多,所以不把他看在眼里,于是就弄了这么一出。

工军宣队来了以后,学校逐渐正规起来,和全国一样,学校也成立新的领导机构。按照毛主席的指示,当时这种机构的名称叫革命委员会。成员由被解放的校领导、教职员工代表和学生代表组成。在派性还很厉害的时候,要选两名学生代表进入革命委员会,还是有一番斗争的,每一个派别都愿意选择自己人,而另一派的人就会拼命反对,这种情况下,中间派或者派别面目不显著的人就容易被选中。

结果,我被选上了。

有一点意思的是,当时我们班里班主任吴明亮是常州人,军宣队的丁焕忠是常州人,我也是常州人,班里三个领导,是常州人的天下。

作为学校领导班子的成员,尽管幼稚如我没有任何作用,但是,标签却插上了。两年后,我参军到了部队,这个标签使得部队对我另眼相看,给了我我很多荣誉和机会,而因为这些轻易得来的荣誉和机会,又换来了老兵们的另一种另眼相看,在入团、入党、提干诸方面给我制造障碍,让我摔了不少跟头。这是后话了。

我为什么要写这样一段文字,是因为现在小说、电影电视有不少描写文革的作品,很多是惊心动魄的,也有很多是离奇的,我作为一个普通的六八届初中毕业生,只是用我的记忆写下我在文革之初大约一年时间的生活,不能代表别人,只代表我自己。

也许别人经历了惊涛骇浪,我,就是一滴水。

附:李巍先生的勘误来信

志兴:你好!

你的《我在文革之初》有几处记误,(1)高林俊后改名高峰,是初二俄的;(2)初三西的宋江后来改名为宋风,从“2003年,我在智利的圣地亚哥,高风和他的太太,也是校友”看,是宋风;(3)5.16当时是传达到县团级,我们听不到,公开发表是在1967年5月16日;(4)叶念伦是初三西的;(5)李美勤是在北大英语系学习(1974年丹麦首相哈特林访华,参观北大,有李美勤的电视镜头),法律是后来旁听的(?)。

另:附校的工作组负责人名叫吴化远,山东人,70年代任瑞士使馆临时代办。曾任外交部副部长的齐怀远也是工作组成员,在我的下铺住过几天。负责咱们班的工作组成员叫徐惠林,有较浓重的口音,应该是南方人。