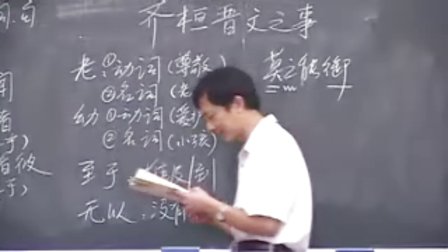

樊迟问知 『1222』樊迟问仁 子曰:爱人

樊迟未达,子曰:"举直错诸枉,能使枉者直。"

樊迟退,见子夏曰:"乡也,吾见于夫子而问知,子曰:‘举直错诸枉,能使枉者直。’何谓也?"

子夏曰:"富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。"

【注释】

樊迟未达:未达,犹言未明。本文未言樊迟所未达者何在。一说:樊迟盖疑爱人务求其周,知人必有所择,两者似有相悖。一说:已晓爱人之言,而未晓知人之方。盖樊迟之疑,亦疑于人之不可周知。按下文孔子子夏所言,皆未为仁知合一之说作阐发,樊迟之问子夏,亦曰"乡也吾见于夫子而问知",专偏知人言。当从第二说。

举直错诸枉,能使枉者直:解见《为政》篇哀公问章,此盖以积材为喻。举直材压乎枉材之上,枉材亦自直。或说:知人枉直是知,使枉者亦直,则正以全其仁。此从第一说为阐发。或说:知人之首务,惟在辨枉直。其人而直,则非可正之以是,恶可导之于善。其人而枉,则饰恶为善,矫非为是,终不可救药。此从第二说为阐发。然知人不专在辨枉直,如皋陶伊尹,岂一直字可尽?故知解作喻辞为是。

乡也:乡字又作向,犹言前时。

何谓也:樊迟仍有未明,故再问于子夏。盖孔子所谓"举直错诸枉,能使枉者直",樊迟仍有所未达。

富哉言乎:此谓孔子之言涵义甚富,下乃举史以证。

不仁者远矣: 一说:不仁者远去,言皆化而为仁,即所谓能使枉者直,是孔子仍兼仁知言之。此承第一说。或曰:远谓罢去其官职。或又曰:子夏知孔子之意,必如尧、舜、禹、汤之为君,乃能尽用人之道,故言前史选举之事,此即《春秋》讥世卿之义。舜举皋陶,汤举伊尹,皆不以世而以贤。樊迟生春秋之世,不知有选举之法,故子夏以此告之。

今按:汉儒传公羊,有所谓微言大义,其间亦可以《论语》为征者,如本章是。知汉儒之说,非尽无承。宋儒专以义理阐(论语),于孔子之身世,注意或所不逮,亦非知人论世之道。

子夏"富哉言乎"之叹,正有大义微言存焉。迟之所未达或在此。读者其细阐之。

【白话译文】

樊迟问:"如何是仁?"孔子说:"爱人。"又问:"如何是知?"孔子说:"知人。"

樊迟听了不明白。孔子说:"举用正直的人,加在那些枉曲之人上面,也能使枉曲的正直了。"

樊迟退下,又去见子夏,说:"刚才我去见先生,请问如何是知,先生说:‘ 举用正直的人加在那些枉曲的人上面,能使枉曲的也正直。’这是怎样的说法呀?"

子夏说:"这话中涵义多丰富呀!舜有了天下,在众人中选出一个皋陶来举用他,那些不仁的人便都远去了。汤有了天下,在众人中选出一个伊尹来举用他,那些不仁的人也都远去了。"

〖续貂〗

另一译法:

樊迟问仁。孔子道:"爱人。"又问智。孔子道:"善于鉴别人物。"

樊迟理解的还不透彻。孔子道:"把正直的人选拔出来,位置放在邪恶人之上,能够使邪恶的人正直。"

樊迟退了出来,找着子夏,问子夏道:"刚才我去见老师向他问智,他说‘把正直的人提拔出来,位置放在邪恶人之上’,这是什么意思?"

子夏道:"意义多么丰富的话呀!舜有了天下,在众人之中挑选,把皋陶(gāo yáo,亦作"皐陶"、"皋繇"或"皐繇",上古传说中的人物。传说他是虞舜时的司法官,后常为狱官或狱神的代称。)提拔出来,坏人就难以存在了。

汤有了天下,在众人中挑选,把伊尹(yī yǐn,名伊,一说名挚,洛阳人,商初大臣。因为其母亲在伊水居住,以伊为氏。尹为官名,甲骨卜辞中称他为伊,金文则称为伊小臣。伊尹一生对中国古代的政治、军事、文化、教育等多方面都做出过卓越贡献,是杰出的思想家、政治家、军事家,中国历史上第一个贤能相国、帝王之师、中华厨祖。)提拔出来,坏人就难以存在了。"

同样的话,孔子也对鲁哀公说过。哀公问曰:"何为则民服?"孔子对曰:"举直错诸枉,则民服。举枉错诸直,则民不服。" (『2·19』鲁哀公问:"如何使民众服从?"孔子对道:"举用正直的,放置在邪曲的上面,民众便服了。举用邪曲的,放置在正直的上面,民众便不服了。")

"举直错诸枉",以使"枉者直",乃是仁,仁者爱人,大仁之人爱所有人,非独直者,亦含枉者,希望枉者变直者。而具备鉴别人物的能力,能够辨别出孰直孰枉,这种能力,又可以称作智,此乃"知人者智"。

我们不妨先读一段《道德经》,亦能启发思想。第三十三章:

"知人者智,自知者明。"

(智,是自我之智。明,是心灵之明。"知人者",知于外;"自知者",明于道。智者,知人不知己,知外不知内;明者,知己知人,内外皆明。智是显意识,形成于后天,来源于外部世界,是对表面现象的理解和认识,具有局限性和主观片面性;明,是对世界本质的认识,具有无限性和客观全面性。欲求真知灼见,必返求于道。只有自知之人,才是真正的觉悟者。)

"胜人者有力,自胜者强。"

("胜人者",凭借的是自我个体的蛮力;"自胜者",凭借的是坚强的意志。能够战胜自我的人,是具有天地之志的人。天地之志是收获大道、战胜一切的力量源泉。只有"自胜者",才是真正的强者。)

我始终以为,人的智力是有先天差距的。后天的努力固然可以弥补先天的不足,但是没有天资,终难成大器。孔子应该也是如此认为的,这也有例证,子曰:"中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。"(『6·19』孔子说:"中才以上的人,可和他讲上面的,即高深的。

中才以下的人,莫和他讲上面的,只该和他讲浅近的。")所以孔子才主张因材施教,根据一个人的智力水平,先天材质,确定后天的培养方向。孔门弟子三千,能够真正理解孔子的,虽然在孔子看来只有颜回一人,但孔门人才辈出,为当时社会培养了一大批经天纬地、济世安民的人才。

我们上学时,曾经学过爱迪生的一句名言,全部内容是:"天才,百分之一是灵感,百分之九十九是汗水。但那百分之一的灵感是最重要的,甚至比那百分之九十九的汗水都要重要。"老师教我们时,只是强调汗水,这句话被修改成"天才是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。

"还原全部,我们可以感受到其中的差别。爱迪生当然是个天才,他也是相信天才的,他对天才持一种"有条件的承认"的态度,即天才是最重要的,但天才也需要努力。爱迪生承认努力,但他归根结底更重视灵感。

这灵感的源泉,正是个人先天智力的差别。当然天才的成长离不开天才的土壤,并非所有的天才都能成才,《伤仲永》就是典型的例子。人不能没有后天的教育和个人努力,但更不能没有先天的灵感,否则成就有限。

而樊迟,在论语里出现的还是比较多的人物,但通过读论语,我们也可以感觉到,其人的智商应该比较一般,甚至不读论语的人,可能都很难知道历史上还有这样一个人。应该说,此人还是比较勤学好问的,但限于其先天智力的不足,应该说成就有限,孔子甚至怒其不争,很有因其"举一隅(yú)不以三隅反,则不复也",骂他小人。

"樊迟请学稼,子曰:‘吾不如老农。’请学为圃,曰:‘吾不如老圃。

’樊迟出,子曰:‘小人哉,樊须也!上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?’"(『13·4』樊迟请求学种庄稼。

孔子道:"我不如老农民。"有请求学种蔬菜。孔子道:"我不如老菜农。"樊迟退了出来。孔子道:"樊迟真是小人!统治者讲究礼节,百姓就没有人敢不尊敬;统治者行为正当,百姓就没有人敢不服从;统治者诚恳信实,百姓就没有人敢不说真话。做到这样,四方的百姓都会背负着小儿女来投奔,为什么要自己种庄稼呢?")

本章樊迟所问的两个问题——"仁"和"知(智)",都是难以一两句话就能够说清楚的问题。不知道此时的孔子还有多少耐心,回答的也极简单"仁者爱人"和"知人者知(智)"。看他没有听明白,补充了一句"举直错诸枉,能使枉者直。

"樊迟还是没有听明白,但没有再问下去,而是去找孔门高第子夏(子夏还是比较厉害的,孔门十哲之一,以"文学"见称,孔子死后,设教西河,我们今天能够看到这么多儒家经典,子夏是功不可没的。

)请教。看看樊迟,虽然勤学好问,但老师的讲解没有弄清楚,而是转问他人,固然可能怕麻烦老师,可是也缺少一点刨根问底精神,子夏再厉害,能比得过孔子吗,真替他惋惜,现实生活中是不是也有这样的人呢?

子夏是否真正懂得了孔子所言的深意,我们今天也难以揣度。但其回答,对于樊迟来说还是比较恰当的。子夏举了历史上的两个例子,虞舜时的皋陶和商汤时的伊尹,当时的国君将这样的人选拔出来,则"不仁者远矣",以此解释"举直错诸枉,能使枉者直"的道理。

愚意孔子的"举直错诸枉,能使枉者直",子夏理解了。但子夏解释的"远"字,不一定是"离开"、"远去",而兼有因为"举直错诸枉"就会形成一种国家用人的氛围——直者当道,则枉者自直和枉者自去的功效。

直者当道,原本的枉者,会自动离开朝廷、原单位吗?倒也不一定,枉者只能有三种选择,要么变直,要么另换单位,要么郁郁终生。枉者是傻子吗?不是傻子,最好的办法是变直,其次换单位,再其次郁郁寡欢、郁郁终生,不得志矣。