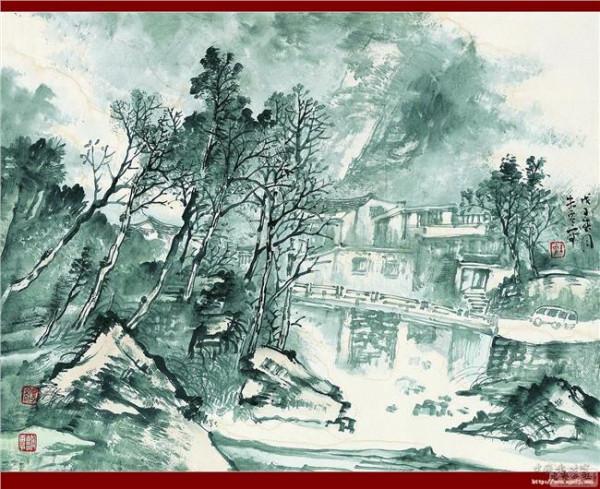

姚有多写生 甘南行——记和姚有多先生写生的日子

1994年5月,在我考上中央美院国画系研究生的第二年,有机会同导师姚有多先生赴甘肃天水、甘南等地写生。做为姚先生的研究生已将近一年了,但是和先生近距离地接触机会是有限的,因为先生太忙,即是国画系主任又是中国美协国画艺委会常务副主任,诸事缠身。

我虽然是那一届姚先生唯一的研究生,但只能在他百忙之中抽空去请教。或多日不见,或匆匆一遇交待我一些事项,要和先生一路写生一段时间真是难得的机会。同行四人:有姚先生、华其敏老师,还有一个韩国留学生和我。

先生的一些琐事是由我来承担的。临出发前,师母吩嘱我带上先生路上要用几种药,哪个饭前服,哪个饭后服,哪个一天一次,哪个一天两次。虽然多为营养的补药,但弄错了或漏吃,也是有责任的。为了不弄错,先把每个药盒上都写上具体服药时间。因为我个人生活的自理能力本来就很差,所以上路之初是忐忑不安的。

姚先生是一个很勤劳的人,而且总是情绪激昂,在不能画画的场合就为我们讲许多事情,或历史的或现实的或艺术的或社会的。还有手中一册很大的速写本,随时都见他在画写生。我已经好久没画速写了,手生怕画不好丢面子,所以画起速写时总是踌躇不前,不够积极。

是先生的随意、勤快、无处不画的习惯感染了我,也使我很快地安稳了情绪,坦然地开始画速写。说先生画写生随意,并不是随便,更不是说应酬,是觉得先生画起速写来,驾轻就熟,随心所欲,想画什么就画什么。

在参观天水麦积山石窟时,在一个石窟的洞口前向邻侧望去一排排洞口,即复杂丰富又很具美感,先生竟不厌其烦地倚在护拦边上,逐一地画去,画得又快又完整,很神!一边参观石窟艺术一边画速写,对着排队等候的人流,先生也能画速写,心平气和信手拈来,真让我没想到。

特别是我们在甘南老摄影家贡布扎西先生带领下,深入藏民的村户的那些天,我们在姚先生的倡导下,不仅每天画速写,还适时地画水墨人物写生.

藏民的服饰和健壮的体态以及特征明显的形象都是很入画的,但在那高原的旷野上画水墨人物写生也是很麻烦费力的事情。一是画夹太小,草地又不平展,并且不时地刮起风,往往是面对生动的人物形象又激动、又束手无策,总是面对比课堂好上几倍的形象却画不好作品。

这缘于自身功力不够,也是临场经验不足,手忙脚乱地没了章法。每每此时先生总是能按部就班地起稿、勾线、落墨、设色,很有秩序地将一幅作品完成。记得第一次在甘南山区的择叉的村子里画写生时,年青的村书记从家里找出节日才穿的崭新的藏袍,为我们做模特。

当时觉得小伙子太帅,衣服也太新,没有味道,没情绪画,也无从下笔。但人家很热心地为我们做模特,机会难得,我也顺情画了一幅,很没感觉,画得效果平平。

随后又发现一个刚放学的小女孩,穿着简朴的藏袍,深色的皮肤还略带忧郁的神情,很入画,这一次我不仅有感觉而且还有激情,急忙铺纸勾稿画起来。忙了两个小时完成的作品依然效果平平。这使我很困惑,没感觉画不好,有感觉也画不好。

再看先生的写生作品,虽然不是一蹴而就完成,但野外草地上的写生作品还是我熟悉的笔法。熟悉的墨趣、生动的形象、朴素的表现。在这室外的匆忙写生中,先生此时全没了大教授的气派,蜷坐在草地上,铺纸、静视、然后起笔开画,态度专注,也是思前想后,也是碍手碍脚,所不同是,先生画得很有程序,不论是快慢还是时间长短,或蜷偎的姿态舒服与否,先生都会照画不误,即有方法,又有耐心,更有激情。

看着平放在草地上的两幅水墨人物写生,一点也想不到是在这野外的草地上,用短促的时间完成的。特别是对人物神情的把握,先生的感觉是非常准确的。因为,我也刚刚画过两个人物的形像,他们的神态特征,我是很熟悉的,只是我在写生中,都没有抓住两个人物特有的面貌,而先生的笔墨刻画又狠又准地再现了人物形象的精神特质。

在野外画人物写生,受条件的限制,被画对象也不可能坐得时间太长,整个过程都是忙碌着,但这样环境却能把握得很好,直至后来我有机会看到先生大量的野外写生作品,才真正理解先生能驾驭各种条件下写生,是多年的外出采风经历使然。

和姚先生同路写生的日子是愉快的。在途中的先生不再严肃地训人,也不再板着脸说教,更多的是同伴似地说笑,像年青人一样好奇而充满热情;姚先生做事爱憎分明,坦诚直率,特别是遇见不合理的事,直言以对,不依不饶。记得在去时的火车上,我们四人在餐车吃饭后,回到卧铺车厢,先生问我花了多少钱,我说了钱数,先生突然大怒,这几盘菜,也不好吃,为什么要这么多钱?让我去找车长反映情况。

我说算了,火车上都这么贵,再说做为学生请一次客,没关系。

先生说不行,一定去找,并从皮包里拿出全国政协委员证,让我去给车长看,否则先生回来要提案这件事。我只好带着先生的证件去别的车厢转一圈,然后返回,向先生汇报已找了车长,并谎称:车长答复晚餐一定要改,幸亏没有等到晚餐,我们就到天水站了,否则真不知怎么应付。

当然,先生不只是仗义直言,也很注重人情往份的。在甘南择叉写生几天要离去时说:他来请客,买一头羊请村上的牧民们吃一顿手把肉。我把先生的想法告诉了当地人,藏民果真弄来一头大羊,整整一下午,大铁锅里一直在煮着新鲜的羊肉,香气袭人,以至于我们在很远的山坡上画速写时,都在呼吸着有肉香的空气,很是诱人。

可是到晚上,我们师生和众多的藏民围坐在盛着煮肉的大盆前美餐时,才发现煮熟的羊肉,根本不烂,而且也没有咸淡,生硬的羊肉和骨棒连在一起,还要沾一点点盐面才能吃,闻着香却吃不出香来。

想想大教授带着他的研究生和老老少少的藏民们连撕带咬地吃着半生不熟羊肉的情景就忍俊不禁。

只是当时忙着对付羊肉没将那场面拍一照留念。事后才知在那海拔四千三百米的高原上肉只能煮成那个程度,藏民习以为常,我们却空欢喜一场,好在先生是请藏民兄弟吃肉,我们吃不成也无所谓。写生途中的先生既是师长又像伙伴。

每天大家都热热闹闹地做着相同的事,看见好的风景和形象一起抢拍,遇到可以画的机会,围起来就画。没了师长,没了尊卑,谁占上好地方算谁的。先生有时也忘了自己是大教授是系领导。陪我们一路做向导的是甘南合作自治州的人大主任贡布扎西先生,一位很优秀的藏族摄影家。

当我们看到他一大纸盒箱的风光、人物摄影作品的照片时,就提议用钱买我们喜欢的照片,贡布先生在犹豫中同意了。我们围坐在纸箱面前,选一张成交一张,起先还是文明竞争,谁挑好了谁就买,价格也合理,每一张照片一元钱或两元钱,可是后来姚先生首先破坏游戏规则,当我们在成堆的照片中找到喜欢的片子准备一元钱成交时,先生从中打劫突然说我五元钱买了。

我们不甘失手,只得也加价,但先生有时会把一张照片炒到十元钱。我们的财力还是气度哪是先生的对手,只好把许多心仪的照片拱手相让。本来是安安静静地看照片,选照片,让先生这一提价,俨然成拍卖场,贡布扎西先生也不知不觉地被我们推着走进市场了。

这些写生路上的往事已经过去十几年了,但是今日提笔写起依然历历在目。现在要将先生的许多写生作品汇集成册,使我又有机会读到先生的许多写生稿。我们做为姚先生的学生是他艺术发展的直接受益者,无论是艺术还是做人,先生都为我们留下了一生受用的财富。我们只有努力去发扬先生的艺术主张,认认真真地学艺术,不负先生的教诲。常言道:一日为师,终日为父。我会永记师恩的。