李少春的能力 最后的老生大师李少春(四)

但不可否认,余派是李少春艺术的基础。从对余的文戏部分尤其是唱功的继承来说,他要逊孟小冬,但对余派的整体学习与理解,我以为他是余门诸弟子中真正得到全面精髓的人。这固然与他天分高---余叔岩称他“九窍玲珑,一点就透”---且文武兼备有密切关系,但更主要的,我认为是他有大量的艺术实践,这使得他更能真正明了与掌握余派的有用真经所在。

而其他余门弟子,或缘于天分与身体条件,或格于“纸上谈兵”缺少实践,所得者不过是余之部分文戏甚至仅其唱功而已。

无论如何,李少春不仅没“完”,反到越来越成熟,新玩意也越来越多。不仅老生、武生、文武老生、猴戏一直演,红生戏也演。到50年代,还以老生唱念为基础,创造性地演了个“大嗓小生”----对此人们虽褒贬不一,但后来确还是有人跟着学,也就使小生多了种演法。由他所演的各色行当与人物看,称其为“全能冠军”就更是无可争议了。

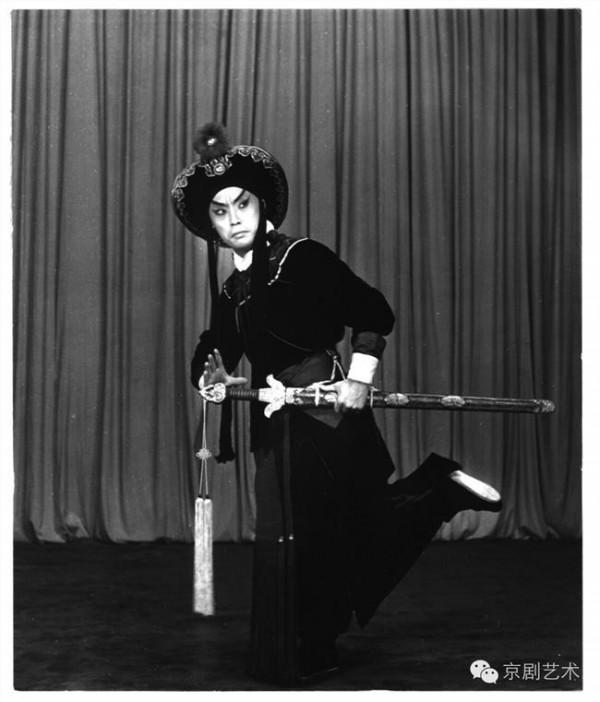

但这并非就是说李少春真的在“泛滥无归”。事实上,到了上世纪40年代后期,他就已经开始根据身体条件,有所放弃又有所专注了。他逐渐放弃的是纯粹的武生戏,武戏中更专注于猴戏----这使他最终有了“美猴王”之称。

而他最专注的,则是文武兼备的老生戏,也就所谓文武老生---这与武生不同,按行当是归于老生的, “武”的技巧与难度, “武”在整个戏中占的比重讲,要远低于纯武生戏。而在李少春这里,“武”在戏中的比重增加了许多,多了很多真材实料,更在文武手段综合运用以塑造人物上,有了更高要求。

李少春的努力与实践,使文武老生提升到了一个新高度新境界,也增加了进入文武老生行列门槛的高度---唱念俱佳又武功高超的人太难培养了。

代表着李少春成功走上提升文武老生之路的,是1948年他自己改编,后来由剧作家翁偶虹润色的《野猪林》。这出戏原是杨小楼的武生戏,分成两天演。李少春对这出戏做了大量精简与改编,把它变成一出两个多小时演完的文武俱全戏。无论唱念,还是表演与武打,都极其繁难吃重。而这出戏还一改京剧节奏拖沓的毛病,非常紧凑流畅,具有现代戏剧的结构特色。

这出戏无论对李少春本人,还是对京剧来说,都可当得起“千古绝唱”这四字评价。当时中国正值巨变前夜,时局动荡民不聊生,是典型的乱世。而历来乱世,中国老百姓都只能把一个字作为自己处世自保的原则:“忍”。在这出戏里,李少春调动各种艺术手段,通过林冲成功地刻画出这个“忍”字。

无论唱念做打,处处体现的是一忍再忍无可再忍也要去忍,直把这个“忍”字表现了个淋漓尽致。此戏一出,轰动四方,并在上海创下单出戏连演近50天而不衰的纪录。

天才艺术家的直觉感悟与表现能力,往往要远超过那些自命不凡的文人骚客,此就是一例。

这出《野猪林》成就了李少春,也让他最直观地感觉到“天彻底变了”。

1949年的某天,解放军包场看野猪林,这是李少春初次给解放军演戏。此前这两年,京剧艺人们可是吃够了大兵们的苦头,领教够了他们的难伺候。这两年,两千人的剧场有时只能卖出四百张票,其余五分之四的座位,则全被国军大兵白白抢占。

可就白看还不好好看,稍有不爽大兵们就打观众砸园子,弄得戏没法往下演,更搞得艺人们提心吊胆,生怕惹祸上身。这回初次伺候不知脾气的“新大兵”,李少春自然又要格外再加份小心。临开演时,偷偷从台上向下瞄了瞄,却发现黑压压满场军人秩序井然,安静得竟毫无声息。这可是他有生以来第一次看到这么守规矩观众,于是心中暗喜,感觉这戏一定能演好。

但演出开始后,他却越演心里越发毛。

一般看戏,总是开场时台下有些乱,随着主角的出场,彩声响起,观众才慢慢静下来好好看戏。而当演员演唱到妙处时,台下便又喝彩与掌声四起。艺人们早已习惯了这样的观众气氛,也早知哪些地方能调动起观众的情绪,若在演出中发觉气氛与平时正常情形不符,则会心里有些发虚的。

但李少春的创新却并非脱离传统而求新,相反,他对传统的优秀东西,总是极力想办法预以保留。正是在这样的思想下,才有了他的又一出唱念做武俱全的代表剧目《响马传》。

49年后,一批被认为思想上有问题或宣传迷信暴力与色情的剧目遭禁,其中有一出戏叫《洗浮山》,源自《施公案》,讲得是官府鹰犬荡平山寇的故事。49年后,新的思想认为,这是宣传镇压农民起义,理所当然被禁演。

但此剧中含有大量高难度身段表演技巧,是余叔岩亲传给李少春的。被禁演后,若不设法抢救,这些技巧就会难以保存与留传。于是,李少春就想编一出新戏,在新剧目中把这些技巧都保留下来。后来,翁偶虹据此想法创编了以秦琼为主角的瓦岗寨众英雄造反戏,定名《响马传》。李少春主演此剧,把《洗浮山》中的表演技巧在新剧中全部留下来,并预以丰富,一举“化腐朽为神奇”,轰动各方。此剧以后也就成为李少春的代表作之一。

50年代后期,京剧表现现代生活成为那个时代的要求,但这却是个极难进行的工作。

用京剧表现现代生活,并非始自49年后。民国初,这种要求就被提出,许多艺术大师都做过这方面的尝试。比如梅先生在1914年到1918年,4年中曾编演过五部所谓“时装戏”,尚小云创排过《摩登伽女》之类着高跟鞋穿旗袍上场的戏,周信芳更是有《宋教仁遇害》这种紧随新闻事件而编演的新戏。

但这种对现代生活的表现却一直不成功,原因在于京剧是高度程式化与形式化表演范式,用于对我们谁也没见过的古代生活做写意化表现,在形式与内容上极为合拍,而对我们生活其中的现代生活进行表现,它的所有艺术手段几乎统统失去作用。所以,这种表现现代生活的探索,一直都在进行,但却没有找到成功的道路。

50年代后期对京剧表现现代生活的要求,要比以前的类似探索更加困难,原因在于这时又加上了严苛的政治思想与阶级立场要求。但同时,这时也了比以前条件较好的一面:此时话剧、电影、芭蕾舞等西方现代戏剧艺术形式国人已不再陌生乃至无知,现代戏剧观艺术观也已为更多人所了解和掌握。这样,无论从理论上还是从实践上,都有了更多可参考借鉴乃至凭为指导的东西。

1958年,李少春率先把《白毛女》移植为京剧,这是49年后首次用京剧表现现代生活的尝试。如果用后来的眼光看,这次并不算成功,在表演与唱念上,传统戏的痕迹过重。比如杨白劳的念白,有很浓的传统韵白色彩。让一个现代贫苦农民,用京剧中士大夫的腔调说话,总是有些别扭。

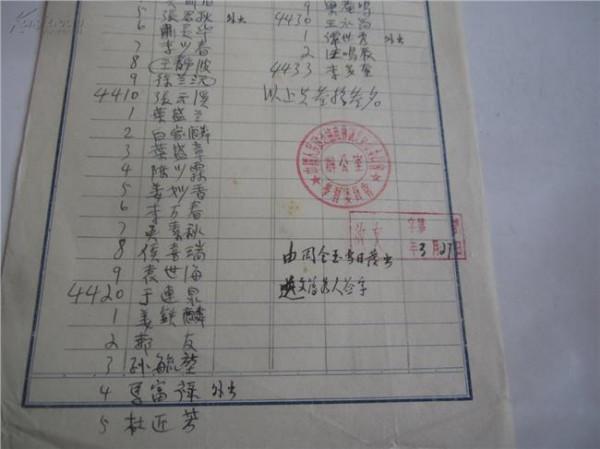

再如大春,一个年轻的农民,后成为八路军,却是用传统小生的假嗓来演唱,就更感有些不伦不类。但从尝试的角度看,这一尝试又很成功,尤其李少春与杜近芳扮演的杨白劳和喜儿,表演真挚,演唱动人,留下了不少脍炙人口的好唱段。

1963的,李少春接到了排演后来大名鼎鼎的《红灯记》的任务。这个《红灯记》的历史要交待起来,稍有点复杂。先是有电影故事片《自有后来人》,然后由哈尔滨京剧团改编成同名京剧,再然后上海沪剧团又改编为沪剧《红灯记》。再接下来,经江青提议,文化部把由沪剧《红灯记》改编为同名京剧的任务交给中国京剧院。

中国京剧院接到任务后,以最强大阵容来编演此剧。李少春演李玉和、杜近芳演李铁梅(因杜此时年龄稍大,不适合扮演只有17岁和李铁梅,后换成年轻的刘长瑜)、高玉倩演李奶奶,袁世海演鸠山,编剧则是大剧作家翁偶虹。在这出现代戏的创编中,李少春从传统出发又不墨守陈规,灵活运用大量艺术手段,在京剧塑造现代人物方面取得极大突破。1964年全国现代戏汇演,此剧大受欢迎,随后在全国各地巡演,长演不衰。