徐昂导演 《十二公民》导演徐昂叹日本人知敬畏:把人艺戏骨当“父亲”连连鞠躬

核心摘要:近日,青年导演徐昂携新作《十二公民》做客《非常道》,谈及这部翻拍自美国经典电影《十二怒汉》的大银幕处女作,徐昂坦诚:“不觉得老外的东西就好天上去”;说起片名中“公民”二字可能给影片过审带来的影响,他直言“我们把这个事儿给妖魔化了”;他叹“日本人懂得敬畏”,“人艺老艺术家赴日被当‘父亲’,屡获鞠躬。”

以下为完整文字实录:

徐昂:北京庶民如今“被移民” 胡同里多住高官

何东:东城的哪个胡同给你印象最深?因为你去的这一趟是最典型的。

徐昂:对,我印象当中最深的有两个地方,一个是南池子那条街,那个印象特别深,那个我小时候住的时间也非常长,然后南池子那个劳动人民文化宫东门,那块实际上是外交协会,大甜水井胡同,那里边四通八达的,我每次要想把一个人甩了吧,我就那里边走,因为它那里边高台阶,都是属于有钱人往那儿住,它那院更好一点儿,下大雨底下没那么泥泞。

它那个感觉在那么一个环境里面,其实还是分层的这人,我当时觉得胡同那个状态已经是杂院了,我小时候住的时候已经是杂院了,那人都还是比较道地的北京人,但是那附近已经开始有一些政府机关开始住进去了,官啊就已经住进去了。

但是我在甜水井那个胡同里面认识的那些朋友,家里都是庶民,非常有意思,桌子底永远是脏的,桌子底比面脏,您明白吗,就是面他是擦干净的,但是底下吧就感觉粘了好多东西。

但是我去那种家玩的时候,我就觉得特开心,然后家里有好些规矩是大规矩,不是小规矩,小规矩感觉相对不严的吧,就都没事儿,但是有大道理,就这事儿有一坎儿,那底线设的好像在那个地方特明确。对,后来等到“被移民”了以后吧,感觉小规矩特多,大道理没了。

何东:你奶奶是苏州,爷爷是上海,祖辈都是在沪的文化系统里面,你从小肯定听说过上海、苏州的这些事儿。可你又是生在北京的东交民巷,典型的是,特别典型的北京一条街,到现在依然如此。那么你告诉我,你从小到大,你更偏爱哪一方水土?

徐昂:我必须得说,小时候的上海也和现在不一样,我得说上海也已经“被移民”了,就是这个城市。就说它那个,小时候,我在上海的时候,我们家住的那条街就是上海老市委,康平路余庆路,就在那儿,对门儿都是官员。我小时候,我奶奶他们经常在外贸部上班,要去开会什么的,在黄浦江边上,就在外滩那儿,然后就把我一个人扔在路上,让我等她,我就到处溜达,四处走。

我走在那街上的时候,绝对是会有老太太出来给你买根冰棍的,我记的特别清楚,有一次是一个老头,出来给我几分钱买了一根盐水棒冰让我在那儿吃。

那会儿的上海是一个特别,也非常温馨的地方,就是人和人之间关系特别近。我小时候能说得了上海话,但是后来就不敢说了,因为我妈说我说的话有点乡下的口音,说你这说得不标准,你就别说了,我说行,但是我能听得懂。

有一回我和我爸俩人坐这公交车,在上海坐公交车,这一路上就听见,我们俩在说的时候用北京话在交流,这旁边是上海的人,就听见我们俩拿北京话在那儿说话吧,一路上就在挤兑儿,但是他以为我们听不懂吧。然后我和我爸俩人就在那儿乐,因为完全听得懂,而且我爸爸上海话很道地的那种上海话,能说。

所以,其实这两个地方,是我在北京的时候被认为是上海人,但是在上海被认为是北京人,实际上我没有特故乡的一个概念,到底我该属于哪儿?如果非要让我有一个属于的话,我觉得可能是北京。因为实际上这个北京是有一种特别硬的感觉,上海那边多少有点软,而且上海那种软吧,里边儿,我很爱那部分,因为有的时候,现在被移民的那个新的上海,它有一个概念就是说,你可以利用上海被传说的那个世俗的部分,就是比较市侩的部分、比较物质交换那部分,你能利用这个概念。

所以你一旦成为上海人,首先你可以学到上海的一些传说中的缺点,而不用用优点。而北京这城市,它是必须你要成为一个,我是北京人,你可能得利用它的某些优点,而不能利用它的缺点,因为它所描述当中的缺点就剩下能说了,但是这能说又未必是一个真正意义上的缺点。

所以,我觉得北京还挺好玩的。而且上海它有一个先天性的不足的地方,在于它很难特别地逗,这个城市。就很难特别逗,特别贫,它里边多少说着说着还是回归到一个认真的,但是北京可以完全不认真,可以做到伤人不伤包袱,就是大家可以一直在一个不认真的语境里面聊下去,而不会产生任何的误会。

何东:你长在北京,如今又在人艺,你以前读过老舍吗?

徐昂:当然,当然读过。小说,然后剧本,都是读过的。而且我就觉得他的语言里边的那个北京,有一次我见到张永和,我不知道您知道这个人吗,一个建筑师,他有一个姨,叫七姨婆,在美国,开了很多家连锁餐厅的一个老太太,我有一次听她说这北京话,我当时就想起老舍这文章来了,软,那北京话不硬,特软,说得特别好听,那个用词之讲究,他就跟我说,当时老太太已经九十了吧,可能九十多了我估计都,在张永和老师他们家,然后呢家宴,我说您这菜做得真好吃,红烧的大虾,我说您的菜做得真好吃。

她跟我说她说,不怕做菜,怕酱油。那话说的软的让人觉得特别的温暖,你听那话,你真想回老北京,就感觉不是,京腔后来变成了一种,感觉这话变成了下里巴人说的,但其实不是,它是带着一种很官的味道,软软的,然后又带着一种雍容。

当时邹静之说过一句话,说这个表演,怎么来形容表演?当如一个锦衣华服的人端着一碗热油路过闹市。她在说这话的时候,就让我感觉到这个,就感觉又谨慎,她是选词的,那词不是不选的,又谨慎,又雍容,还小心你们的安全的那么一句话,挺棒的!所以我觉得北京话里面有一种味道在里边。

何东:我觉得王朔对北京的语言贡献也很大,(当然)但是和老舍还是不能比。因为你看我的博客你会注意,里面有一种贯通的东西,我爸当时因为也是知识分子,让我看了好多书,我把老版的《骆驼祥子》给看折了,太棒了,你就念也是好书。

徐昂:对,一方面是他的语言,而且另外一方面,我极端地怀疑老舍先生应该是个教徒或者是什么,他可能有一个信仰在,他的那个信仰,当时尤其是建国以后可能不能为外人道的,但是他心里会有一个东西。然后他有一个和大家不大一样的玩意儿在里头。所以他的视角和当时其他人看待这件事的视角不太一样,然后那话又是一个能戳到你肺管子里的话,这时候他就把自己的思想就戳到你的肺管子里了,这你就受不了了。

徐昂:朱旭被日本人奉为“父亲” 这个民族知道敬畏

何东:你说的那个上海,原来我以为,太成年以后吧,看多了《像雾像雨又像风》这种电视剧和《上海滩》,你以为上海就是一群流氓打架,和一些白白的衣柜。老上海我一看有这么多风云人物,绝对不亚于北京。

徐昂:对,它有那个根儿,它有一个大家可以模仿和真正被认为是高级的那个东西,因为我去有些地方,有些国家我就能感觉到,他们认为有些东西的高级是无法超越的,是用来被欣赏和膜拜或者学习的,它不像我们认为什么都是可以超越的,也就意味着我们就不再诞生经典或者有这个可能性了,因为所有都可以被打破了重新来,重新超越,所有人有朝一日都有可能被踩在脚下,踏上一万只脚,所以这个还是挺不一样的。

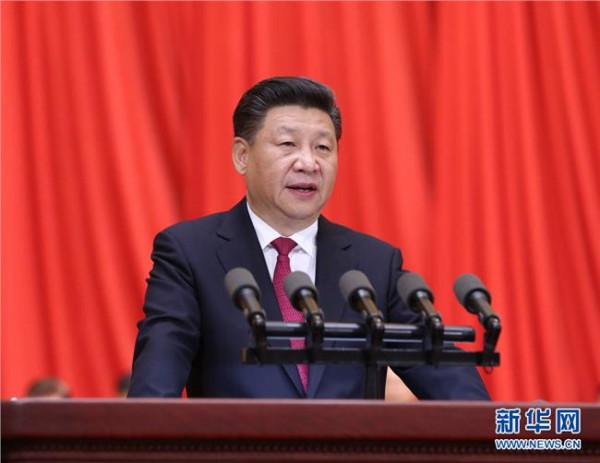

比如我去日本,有一次我和朱旭去日本,朱老爷子特逗,他身上有一股仙气,你也不知道那仙气是从哪儿来的,他有点口吃,所以他说话特慢,然后带着一股唱歌的调儿,有点带着吟唱的味道跟人说话聊天。

拎着一个小箱子,小拉杆箱,里面放了一瓶特别大瓶的二锅头,带到日本,晚上坐在那儿喝酒,叫上我们几个。

日本人就是这事儿也挺次的,反正给我们弄了一个酒店,当时那个房间都挺小的,到大堂里面,他当时穿着风衣往外走,大堂里就有一个日本人认出他了,紧接着不只一个,大概三四个日本人就认出他来了,就站在他后面鞠躬,就在那儿鞠躬,鞠了好久,一直到他走出酒店,消失在视野之外,这人一起身就走了。

后来我就说,这个朱旭老师在这儿怎么面子那么大?而且我们俩有一次出去吃饭,人家就开始给他送菜,夹菜。我就不明白为什么,旁边的人跟我说你不知道这事儿啊?我不知道,他说基本所有的日本人,在三四十岁这个年龄段的,不管男女,都管他叫“父亲”,因为他当时演了一个电视剧,这个电视剧是央视和NHK合拍的,叫《大地之子》,后来没播成,在中国这边没播,在日本那边播了,所有的日本人,当时讲战争遗孤,后来一步一步地回到日本,找到自己生父的一个故事,他演的养父。

然后所有人都拿他当父亲,您知道那个感觉吗?即便他是一部文艺作品当中的父亲,日本的观众再见到他的时候,带着一种好像我在生活中也把你看作父亲的那么一个姿态。而且他认为这事儿,你不就一个演员嘛,因为我在想这事儿如果要翻过来在中国是这个情况的话,我们会以一个怎么样的姿态面对这事儿?我猜可能非常不一样。

何东:你说这个我插一段,就在海岩的昆仑饭店,吴清源那种小侏儒那个儿,我和徐昂说:“吴清源诶!”你再看昆仑饭店所有的日本人,瞪着说这种话的人,或者指着这人,也不管你看见没看见,就在那儿鞠躬,我觉得他知道一种敬畏。

徐昂:《十二公民》并非主旋律 我只是在纪录时代现状

何东:我觉得这个电影《十二公民》做得好的是什么呢,谁要说观众没有深刻思考我就抽他,他是一点点被带入的。这会儿又是我们的同类在问,“徐昂为什么不能像俄罗斯的版本那样,诠释每个人的生活背景?”您别忘了,俄罗斯虽然穷,那什么底子啊?从音乐、绘画到文学,你就四大名著,我随便翻了翻,人家四百名著都有了,他又开始拿这个要求,除了矮化自己,还拿一种特奇怪的要求戴在你的脑子上来。

徐昂:这个东西怎么说呢,我举个例子,比如说我们有时候在事业单位工作的时候,会遇到一种情况,它是一种多重化的标准,这个标准的多元化导致了这个事儿做起来非常复杂。当你跟他谈商业的时候,他跟你谈政治;当你跟他谈政治的时候,他跟你谈文化。我们用不同的标准来衡量你所提出来的命题,当你用这个命题来说的时候,我们一定可以找到另一个方式去攻击他。这好像变成了一种输赢的游戏,而不是关乎自己内心的游戏。

我当时曾经跟何冰老师说过这事儿,冰哥我们俩聊过这个问题,我说这个角色非常讨巧,这个3号非常讨巧,你现在演的这个角色实际上是理性。但是如果我们把这十二个人看成一个人,我们把所有的声音看成是一个人大脑里的偏见,或者是正见,或者是你的理性,如果你把它看成一个的话,我们要想保持理性地看待一个问题,多难啊!

所以他是困难,您说的特别对,您后面的这个问法是非常有意思的一个问法,“谁更难?”我们的偏见一定是奔放的,当我们表达偏见的时候吧,往往是特灿烂的状态,而我们表达我们的正见或者表达我们的理性的时候,往往是比较难的一个状态。

换句话说,一个时代里面理性的人往往是沉默的,一个时代里面更偏信张扬的人,往往不一样是这个时代的正见。

我当时想看看有多少人去提这问题,就是说他是一个检察官,你这会不会是一个主旋律?因为如果一个人,他去触摸真相,哪怕他是任何职业,我都不觉得这应该是成为我们尊重他的理由。就是说,一个小偷去触摸了真相,一个小摸去触碰了公平与正义,偷自行车的人,我们尚且都有可能带着一种尊重的甚至崇拜的目光去看待他,而为什么一个本就应该如此做的人去这么做了,大家会怀疑这个做法?其实某种意义上讲,我不是在批判这个社会或者时代,而是我觉得我们在记录这个时代当下的一个状况,这个时代里面其实已经开始有点,我们自己从内心世界里边开始产生了一种巨大的怀疑,这个怀疑不是错的。

就像北岛说的“我不相信”,而这个“不相信”能持续多少年,我不知道。

我觉得到最后等我们再开始出现统一的那个阶段的时候,我相信那个统一有可能不会是之前那种统一,但是新产生的这个统一可能开始可信了,它变成一种大家自我选择的一种通识。那个我觉得是日后会有的,但是今天不是,今天是另外一个状况,我觉得还挺有意思。

其实我觉得这个事儿没有对错,尤其是当我们去拍《十二公民》这样的电影的时候,其实你会发现,有怎样的声音都很正常,我们甚至也没法把声音都调到一个频道上让大家产生一种共识,很难,尤其是在一个缺乏常识与通识的国家里。但是不打紧,怕的是什么呢?怕的是大家的声音完全一致,我觉得那特可怕,那个更可怕。

何东:至少有十二种声音。

徐昂:对,声音完全一致才可怕,到最后,我们其实在影片最后的时候,有一个镜头是大家一块儿走出去,那是我的一个非常乌托邦式的看法,那个段落我觉得回到一个或者我小时候的一个段落,我把那个环境音给去掉了,在那一段时间里基本上是音乐,但是没有环境音铺在里面,那是一个很真空的状态,它并不是一个极现实的样貌,大家都很和谐,父慈子孝,然后每一个人见到每一个人的时候都挺灿烂的。

当然那是我内心世界里有这个部分,哪怕一秒钟,一个街角,人让车,车让人,大家互相乐乐。

何东:我有半个家在加拿大,天天都这样,这是人家真的事儿。

徐昂:这就说我觉得是,在日本的马路上,那车都是有喇叭的,没听见过响,我确实没听见过喇叭响这件事;然后在路口,每一个拐弯和直行的车之间,口小点儿,互相之间都坐在车里点个头,我觉得不难这事儿啊!我也见着黄皮肤、黑眼珠的人也这么干来着,我觉得它是能实现的呀,它不是说我们基因差异大到了这个程度,不是的,只是说我们不愿意相信或者不相信。

何东:甚至是没有启动这个东西。

徐昂:对,没开始,就这事儿。

徐昂谈美版《十二怒汉》:不觉得老外的东西就好天上去

何东:就说你这个电影,好多文化人说,“他拍的那是话剧!”电影的手法对于话剧而言,是改进,是加强,抑或是革命还是颠覆?这是真问题。

徐昂:是,当然这个是真问题,因为从某种意义上讲,电影是在模拟某一个状态,它模拟这个状态是什么呢?是观察者本身没有被观察者发现,这么一个状态。它不是一种表演,或者它不是一种秀,而是隐藏的观察者正在观察这件事。而戏剧其实是不能忽略观察者存在的,因为你旁边就坐着观众的,所以那表演带有某种公众性。而电影表演是带有某种私密性的,它是一种被窥看的,你不知道那个发现。

美国那版或者俄罗斯那版,俄罗斯那版吧,实际上有的时候我们看老外的戏其实也有这个问题,我们不真懂那个语言的时候,你有点不觉得它夸张。就是说因为你不懂那语言,所以你不觉得它夸张,有的时候你要是真懂了,你觉得它那个其实也挺戏剧化的,它也没那么生活化。

反正我这么看这个问题,我不一味地认为老外的东西特别好,就好天上去了,你要真看它的时候,他那话的重音也不对。因为当时我曾经跟一个英语的老师,不是中国人,是一个美国人,我就问他,这话你为什么要强调这个音,为什么要强调这个词呢?他跟我说,“哦,不不不,其实应该强调那个词。

”他也会说错,等当他念一个句子的时候他也会说错,你不能认为他们每一个人都是优秀的,是真理的代言人,不可能的。所以有的时候往往是不理解或者还没有经历,导致了我们对某一个事物的批判或者极度地向往,而你真到了那个状态的时候,你可能又不觉得百分之百地好,我觉得是这么一个状态。

徐昂:解放后共同分配的理想很棒 如今的拜物教太可怕

何东:我觉得徐昂,现在有好多骚扰我对这个电影的往往的一个判断,我发现现在都是我的同类。我注意到你有这么一个表述,“中国综合文艺就是二人传,后面有两个英语单词我不大知道,一个是优雅,一个是华丽,这个词在中国已经不存在了。

一共就三人,小沈阳,周星驰,郭德纲,这个现象是有问题的,一个国家的话剧应该是多样化,有的东西是斗兽场的,不应该是剧场的。”我对这个话作如下理解,糟糕的不是他们的存在,是带动。现在变成了什么?电影院某一个电影一出来以后,媒体只问:“徐昂,你哭了吗?”人艺演一个新话剧,“何东,你笑了吗?”这两个不是电影也不是话剧的评判标准。

徐昂:对对对。

何东:一个是“你哭了吗?”这是小品和卡拉OK的标准,它不是话剧和电影的标准,但是你看媒体,这个电影一出来,“好多观众哭了”,哭了是《妈妈再爱我一次》。

徐昂:而且奇怪的是什么,现在实际上它不是对所有的作品都有这个要求,它对中国作品的要求是“你哭了吗”或者“笑了吗”,但是它对西方作品的要求并不是这个,我们有一种矮化自己的倾向。如果一部作品在中国拍完这部作品,大家既没哭也没笑,大家会认为这部作品失败了,而一部西方作品来了以后,他们没有哭也没有笑,让你觉得你在观赏,你在观看,他会觉得这是十分正常的或者优秀的行为。

我们实际上在某种意义上对自己设有一种精神矮化的嫌疑,中国人如果不能让人又哭又笑的话,这事儿就失败了。

换句话说,那天我跟他们举一个例子,我觉得还挺有意思的,四九之后我们建立了一个非常棒的理想,这个理想是说,如果我们有文化和武化这个概念,比如说“武化”就是咱俩中间放一个东西,您劲儿大您拿走吃,我劲儿大我拿走吃,但是前提是咱们都饿极了、饿疯了的情况下。

但是文化是一个大家坐下来分享的办法。四九那一年在那之前的一段时间鼓吹的一个特别棒的文化,这个文化叫做大家共同平均分配,人人都分得一样多。因为在人类历史上第一次提出了一种全世界的分法,它完全淡化了武化精神,就感觉这事一旦成立了之后,再也不打仗了,因为人和人之间大家都平得了,互相可以分这个东西了,咱还争什么啊?就不争竞了。

所以,这个事儿给当时没有力量争竞的人以一个巨大的力量想获得这个东西,我力量小啊,劲儿小的人特别想获得这个东西,这样咱就不争竞了,因为你劲儿大,我永远争不过你。

结果,这事儿后来发现,随着时间的推移发现有点实现不了,短期至少实现不了,结果就把这个理想给放下了,就变成了一个新理想,这个理想就变成了一个叫做“物质”,因为这东西能实现,而且能看见,怎么实现?而且旁边一直有神迹,马云等,隔三差五出来一个,向你展示神的力量在这个人身上突然作用了,这个人双目本来失明的,然后又突然复明,突然可以站起来行走。

这种出现了以后,这个拜物质教就突然成立了,一旦成立之后,所有的一切都是以这个教为观的一个方式去看待了。打比方说,现在有一个词叫“颜值”,原来我们可以用美妙的中国文字去形容一个女人有多美或者一个男人有多帅,我们是能够形容的。

而今天我们就统一把它归类为“颜值”,是一个数值,是被物化了的东西。我们要去描述一部作品的时候,我们要说我们给它“五星”,我们甚至只能用数字来描述一部作品,我们来描述自己内心感受的时候,我们再找不到一种更优雅的文字了,我们只能找到被数据界认为非常美妙的文字,叫阿拉伯数字,我们在用阿拉伯的数字在描述中国的情况。

而且几乎我们只能这么去描述了,这特可怕,中国的语言文字开始逐渐地沦丧了,大家找不到一个方式了,这个时候大家只能用一些很近似于中文的话去说,说“这个人颜值真高!”用一种特物化的方式。

何东:还特土。

徐昂:对,还特土,这是让我觉得有点奇怪的一件事。

徐昂:谈“公民”被视为异端 这个词不应被妖魔化

何东:我总听见那个,因为认识的导演多,他都在在埋怨这个,“中国这电影啊水太深”,电影界,可是你慢慢发现,说这些话的都是大导演了,他们已经没有电影院的调查或者院线调查,做剧本的选题的时候我也去过几次,就找一帮我之类的人坐那看,我就觉得这个东西首先变得特别有限的一个东西了,你叫这几个人来,你能说出多少东西来?电影艺术在报纸媒体上喊破天,但是他们忘了一个事,电影首先是商品,最大的功能,首先你得让人家买票啊!

我后来就发现,在中国最难通过的东西让你给成功了,就是公民权利。

徐昂:当然,这是我们一直非常避讳谈的一件事。有一天我去一个广播电台做一个采访,他说我们到时候会问一个问题,影片的名字为什么叫《十二公民》,但是您能不能不回答有关公民权利的问题?这是一个很矛盾的事儿,我当时看完他这个微信,我就在那儿乐,我说那你可以考虑取消这个问题,要不然你让我不回答这个,我回答什么呢?首先,公民是一个权利和义务的混合体,他等于是天平的两端,当你没有权利的时候,其实不用付出义务,就很简单的一个事儿。

我说那如果不谈这个的话,我们说公民的时候到底说什么呢?我后来也就笑了笑,后来也没再跟他说这个话。

但是就是这个问题,我们把这个事儿给异化了,给妖魔化了,本来是一个特正常的事儿,政治极端正确的一个事儿,现在变成了政治极端不正确的一个,好像异端的词汇,“公民”这词已经在树上被吊死了,这让我觉得特别奇怪的,就像审查,我们当时去做《喜剧的忧伤》的时候,就审查这件事,我曾经问了一个问题,当时他们说这戏也可能审查过不了。

我说首先,我们国家承认不承认我们有审查这个制度呢?说承认;我说承认不承认有审查官这样的一个职务呢?承认;我说有没有这个行为呢?有;我说那为什么这个戏不成立呢?我们好像去,就有点像是民绘,我觉得这特别有意思,就是消失的影像,等于实际上是我们通过发现一些古文当中缺省的词汇,我们突然发现了这个时代真正是哪个王朝,缺失的这个部分正好印证了它的存在,我们现在刻意地缺失的那些东西,其实将来等到我们看到这段影像的时候,我们会发现我们正在描述一个巨大的存在,就像画阴影一样,才出现了实体,才把那个实体真正描绘出来了,我们才发现这个时代原来是这样的,因为那个东西缺省,但是它理论上不应该缺失啊!

我们这两次的作品其实都是在这儿,你去真的跟他谈的时候,你发现他也逐渐地能理解,这个东西是啊它存在,我们为什么不能说呢?他有一个概念,一上来就抵触,他认为你已经有阴谋了,你提出这个概念的本身就是个阴谋,你就是个陷阱,我们要防这个陷阱。

后来发现其实不是,我们难道不是一个一直倡导公民的一个社会,我们应该怎么要去描述在出入境的时候走这一侧通道的人呢?那不就是中国公民吗?有十二个和十五亿或者十三亿个,有区别吗?是没有区别的。所以当你真的跟他们去讲的时候他们才知道,是我们自己把这个事儿给妖魔化了,而不是你们。

徐昂:我擅长“造”人 能闻见角色的“味儿”

何东:我采访做你功课的时候,我查那资料,咱俩往这儿一坐,去掉年龄就能看出这个人原来干嘛的,而你的书生气是很重的。我特奇怪,你怎么会第一个电影就对市民气有这么十足的关注,而且掐得特准?你这从哪儿来的?直觉,经历,观察,还是什么?

徐昂:我特别爱这个东西,我觉得那个特美。当我们去描摹一个特别有颗粒感的东西的时候,比洁白无暇,就是塑造一个那个的东西要美。就是说,你能闻见味儿,你知道它从哪儿来的。

有一次我在一个理发馆里头,六块钱剪头发的一个地方,当时人艺给我一个戏的造型费是一千块钱,我说那哪儿花得了那么多钱,也不能花那么到钱,当时演一个戏,我就找了一个六块钱剪头发的地方把着头发给剪了,当时我在剪头发的时候,旁边有一个人,一个修水管的工人,在那修着水管。

然后旁边有一个人不知道为什么和他之间产生了什么矛盾,一个北京人,坐在那里头。那个修水管的不是北京人,但是应该也是北方语系的一个哥们儿,挺老实的,蔫蔫的,也没什么话。

俩人就急了,急了以后,北京这哥们儿说了一句话,“你知道吗?你丫就是让你这阶级给压迫的。”呦,说了这么一句话,我当时正剪着头发呢,我就没顾着那推子会不会给推乱了,我回头看了一眼这哥们儿,他为什么要这么说,以及那个人当时的反应会是怎么样的。

我就回头看了一下这两个人,另外那个人听完这句话脸上有点要哭了的表情。而说完这句话的人下面的反应是什么呢?是一种想要去抚慰这个人,又来不及,又有点担心别人会不会觉得自己突然软下去了,而出现一个更刚硬的东西,更无理的那个东西。

他是被自己的内心世界又催化了一步才走向恶人的,而不是他愿意当这个,他其实当时有点想说,“呦,对不起,我这话伤着你了。”但这句话本身特别不像一句我们日常生活中会用到的话,咱生活里边哪儿会这么说话啊,感觉特别文言或者特别像是书面上的一个语言,但是它在生活里边出现的时候特合理,而且特刺耳,特尖利。

这个东西让我觉得真棒,那种话,挺厉害的。

何东:在你徐昂没“腐败”之前,你将如何保持你的民间性和生活感?

徐昂:这个东西不是一个我完全能放弃的东西,它是我几乎能够赖以生存的一个办法,我记住人物比记住故事要来得清楚,我过很多年还能记住那个人物的某一个状态或者是这个人物的样貌,他一些细节,一些行为,这我能记得住,但是你问我那故事,我已经语焉不详了。

所以,我会做的是人物,就是说,我再腐败和堕落吧,您回头提醒我,我觉得关于人物这件事,是我真正唯一能做的东西。如果一个导演,你既不是编剧,又不是演员,又不是摄影师,你还不懂这个的话,我就不知道该干什么了。

因为我觉得表演或者演员的搭配实际上是一种文学的延伸,它有点相当于什么呢?演员是色我觉得,文学性对于这个人物的描述叫做角,当角遇到色的时候,才形成角色,这两个东西附着在一起,角色是一个混合体,是演员独有的某些特征与提供的文学形象描述之间的一个结合。

我们是基于对生活里面的某一部分或者对自己的某一部分的了解和向往,而产生了对这个角色的那种认可。所以说如果不能真诚地掏自己的话,我觉得这导演就很难再你去塑造鲜货的人物了。我们把自己给放里头,把自己套取生活经验,我觉得那更靠谱。上来一点儿都没有考虑他要干嘛,先考虑自己要干嘛的,那真是有点不太靠谱,很容易到最后产生一个糟糕的结果。

何东访后访:徐昂敏感且缜密 懂得用深刻把握平常

何东:我觉得他的天赋特高,把一种艺术家和物理学家那种紧密结合得特别好,这特别难。他的掌控力并不是来自于吓唬别人,他真是该知道的都知道了。这个敏感力,包括《十二公民》这个电影起因的东西是来自于他的家和他单位,而这些东西他又不是很便宜地表述,是非常深刻地去把握一种很平常的东西,我觉得这是最难的东西。