方介堪与陈巨来 我与老师陈巨来—許培鑫 zt

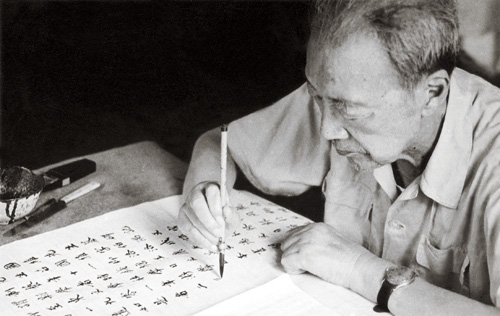

五 五十年後不要又出個“小木匠” 我把五十開四眼活頁芯紙劃了綫給老師寫篆文的樣子,來臨摹。

我們首先想到的是姓氏,把監中犯人的姓氏一一寫來。當老師把他寫好的第一張給我臨摹時說:“許培鑫,你要記住,齊白石曾經說過:‘學我者生,似我者死。’你學我不能似我,你要似我就沒有前途了。

因爲你只是學我,像我最多也只有八分,算你學得與我一模一樣又有什麽用呢!還不是又是一個陳巨來!有我在前面,你也就被我壓死了。你一定要學我,出我,高于我才行。”說完老師把寫好的第一張樣張遞給我:“諾!

拿去,好好地臨摹去。” 我接過老師寫的篆文一看,只覺得有一股秀氣從紙面微微升起,每個字都象是一個亸肩的美女,用筆圓滑清秀。

我心想,老師說:“學我者生,似我者死。”我不能臨摹成美女,我要與老師“對着幹”。這“對着幹”是當時常用的三個字,所以一想到不能似老師就想到了“對着幹”。老師寫字貴圓,我要貴方;老師寫成了美女,我要寫成身材魁梧的男性。

忽然又想,這不是名目張膽的與老師對着幹嗎!行嗎?然而,再一想若寫得不對,由老師指點後再重寫不就完了。於是,我寫得見方不見圓,果然沒有了一點秀氣,而成了個男性。

起先寫不好,因爲它不如楷書心中有底,常常不是太長就是太短,要像楷書那樣一字一格很困難,幾遍寫下來也就成了。

我把臨摹的紙遞給老師看,老師拿在手中,看了又看。我心想不好,準要受批評了。沒想到老師好象發現了什麽,又對我人看看。

最後才說:“五十年前出了個‘小木匠’,五十年後不要又出個‘小木匠’!” 聽了老師的話,我意識到老師講——五十年後不要又出個‘小木匠’是指我。

但五十年前出了個‘小木匠’是不是指齊白石呢?齊白石是木匠出身我是早就知道的,是不是五十年前出的名,那我可吃不準。于是我便問老師:“你說五十年前出了個‘小木匠’是齊白石嗎?他出名到現在是五十年嗎?” “是齊白石。

”老師擡起頭來想了想,“他出名到現在五十年差不多。

”接着又問,“你知道不知道齊白石取潤資是如何有趣嗎?” “不知道!

你講講。”我當然想聽。 老師說:“齊白石取潤資是明碼標價的:一張荷葉幾钿、一隻蝴蝶幾钿……有人請他畫張畫,去取時發現旁邊需加二隻蝴蝶更好。

就問他,旁邊可不可以加二隻蝴蝶。他馬上可以,可以。動手就加。加好後拿起旁邊放着的算盤滴滴答答一撥,好錢也加上去了。” “有趣,有趣。

他賣畫不講尺寸,講畫了多少東西倒也按質論價。買菜也這樣,青菜幾钿,蘿蔔幾钿……加起來一籃幾钿,就是畫的價錢。”我聽完笑着說。 我們認了師徒,說說笑笑,無事不談,非常愉快。

拆紗頭也來了勁。我把拆好的紗頭塞了二把給老師,老師很樂意地接受了。

與老師一起拆紗頭也有文章可寫。我把拆好的紗頭給老師是因爲我:一、不想減刑,二、不想提前釋放。

心中想的是“平反”。我一個年紀輕輕的人,在社會上可說是人還未做,就成了反革命!我爲什麽要反對革命,革命有什麽不好,無論工業革命也好,正直革命也好,都是推動社會前進的動力,我爲什麽要反對?完全是瞎搞。再說外面的所謂“地、富、反、壞、右”,他們被監督的生活我沒看見過嗎?這種低頭彎腰的日子我不要過。

若不平反,我不把牢底坐穿,也願把屁股坐爛。減刑、提前釋放本不是美麗的字眼,給我我也不要。不要說要我去争取了。

我在裏面的態度是:不破壞、不搗亂、要活下去,等平反。外面還有年老的母親與親人……。 老師呢?老師其實不拆紗頭,糧食也吃不完,六兩一天,三十一天也吃不了二十五斤糧。

那末老師爲什麽要拆紗頭呢?老師不但拆,而且還想多拆些,那是爲了能給隊長一個好印象,不過老師也不想提前釋放與減刑;也不再想能再來一個沈鈞儒救他出去。

他不過是希望隊長對他有個好的印象而在獄中能有些小自由。 王繼生拆紗頭恐怕有二點:一、在裏面沒辦法,只能相信隊長的,能減刑提前釋放最好,明知不能也只能死馬當作活馬醫。

在他看來也許外面的監督改造要比裏面好,一家人能生活在一起。二、刑期被判了十五年,想想冤枉、想想可怕,不如借拆紗頭麻醉麻醉……。

張佩隧呢!他恐怕是無所謂了,刑期一大半過去了,獄中事也看得多了,什麽減刑、提前釋放全是假的,輪不到自己。

他知道不拆紗頭是不行的,因爲這是公開對抗改造了。監規雖規定的是不許亂說亂動,可也不許你白天睡覺,做什麽呢?還是拆紗頭,做一天和尚撞一天鍾,還可以每月多吃五斤糧,日子過得快一些,這在監獄中可說是何樂而不爲的事了。

老師爲我寫篆文,很認真,寫得較慢,勢必影響拆紗頭。我把拆好的紗頭塞了二把給老師,發現老師很樂于接受,我幹脆把拆好的紗頭多給他一些,一半給他,一半留給自己。

沒想到老師第二天就不要了。我塞過去,他馬上又塞了過來。我先是懵了!想了想終于想到了原因:原來我拆了一半給他,而他這個月不要增加得太多,要是問他這個月你能拆這麽多,你以前是怎麽拆的;再說你以後與我分開了,拆不了這麽多時怎麽辦?所以在以後的日子裏我只是補足他寫篆文時少拆的也就罷了,而老師也只要這些就夠了。

一天,學習時廣播響了,我亦沒在意,後來好象廣播中提到了我的名字,我便轉身問同犯:“什麽事,什麽事!

好像提到了我的名字?” 只聽到一個溫和而關切的聲音說:“不要緊,不要緊!

你是新來的,一天拆不了一斤不要緊的,拆拆以後會快起來的。

”原來是老紹興孫義文,他對着我的臉樸質而實在,我從内心感到這正是一個忠厚的長者,肯定是好人,爲什麽也被抓來改造呢!唉…… “原來是這麽一回事,也要點一點我的名。”我有些不屑一顧地,“我還以爲是表揚我拆紗頭賣力呢!想不到還嫌我拆得慢。”周圍聽到的人一定不少,可誰都沒有理會我。