宿白先生的出书与捐书

在5月召开的首届中国考古学大会上,94岁的北京大学教授宿白先生荣获“中国考古学会终身成就奖”,这是对他为中国考古事业作出的卓越贡献的肯定。我们特约请李志荣教授撰文,与读者分享先生晚年的点滴工作。李志荣是宿白先生的博士生,毕业后曾留在北京大学教书,并帮助宿先生整理文稿,目前她在浙江大学文化遗产研究院专心于石窟寺的科技考古。

——编 者

2004年,82岁的宿白先生不再登台授课。教书育人50载的他将精力主要放在了三件事上,一是辑录《魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛》,二是整理刊印《宿白未刊讲稿系列》,三是整理藏书捐赠北京大学图书馆。我因帮助先生把手稿录入电脑,把书下架装箱,成了自封的宿白先生的“书童”。

2004年毕业留在北大教书时,我就拿着课余整理的自以为完备的《张彦远和〈历代名画记〉》听课笔记,请求先生把上课的讲稿印出来,先生明确反对说,“旧大学从没听说过印讲义的。”并且不止一次说讲稿不能印的原因:“讲稿可以把别人的东西加进来,还需要考虑教学效果,所以,不一定反映作者的水平。

而著作就不同,它是新的,是著作者的一家之言。如果没有什么新的见解,就不能写文章!”虽如此,先生还是根据他2001年上课时誊清的讲稿,帮我校改了课堂笔记,并且允许我分享给同学师友。

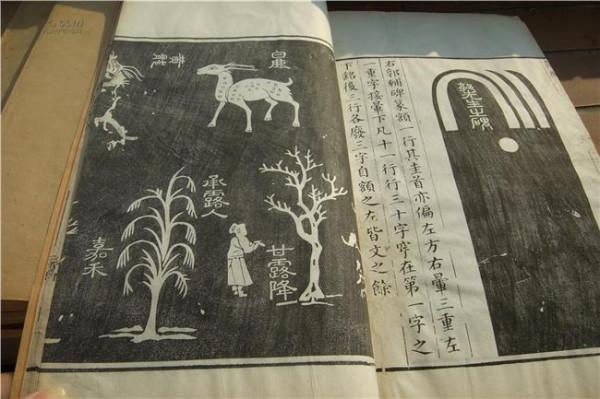

我要在系里开先前由先生讲授的《中国古代建筑》课时,先生把积累多年的讲义送给我作备课的参考。这一次,我得以一个字一个字地阅读先生的讲义,就像以前聆听他的讲课。讲义的第一课是“中国古代建筑史的研究史”,详尽的参考书目令我震惊,这样的研究史,恐怕古建筑史界还没有人写出过。

于是坚定地劝说先生把讲义印出来,“您就算为那些没机会听到您讲课的人想一想吧。”大约到2006年,先生终于同意拣选整理刊印他的部分讲义。这就是后来出版的《宿白未刊讲稿系列》。

先生拣选出版的六部讲义,分别是《张彦远和〈历代名画记〉》(出版时间为2008年12月)、《汉文佛籍目录》(2009年6月)、《中国古建筑考古》(2009年9月)、《中国佛教石窟寺遗迹——3至8世纪中国佛教考古学》(2010年7月)、《汉唐宋元考古——中国考古学(下)》(2010年8月)和《考古发现与中西文化交流》(2012年2月)。

在每册书前,现在都专门作注,说明讲授的时间、对象,并整理者,再次明确这只是讲稿,并非严格意义上的著作。为六部讲义的整理刊印,晚年的宿白先生倾注的心力,丝毫不少于他的其他著作。在拣选旧稿、核查、补图、勘误中先生步入90岁高龄。