《周有光百岁口述》:一位百岁老人的传统与现代

依个人的口味来说,我比较喜欢看“闲白话”一类的书,口述类的书最好看,访谈类的次之,但不管是“述”还是“谈”,都是用口语进行的,随意、简洁、干净,不像理论书那样云遮雾罩的,讲来讲去总嫌隔了那么一层;除此之外,口述吸引我的另一个此方,则是它不设防、不做硬性规定,讲到哪算哪,双方自然而然,看似漫不经心、不成体系,却最容易说出来点睛之语,有一种即兴的智慧,读来又有原汁原味的在场感,令人久久回味。

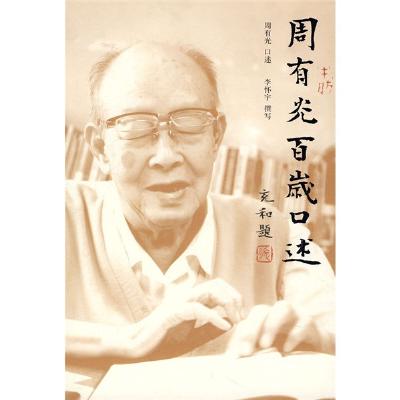

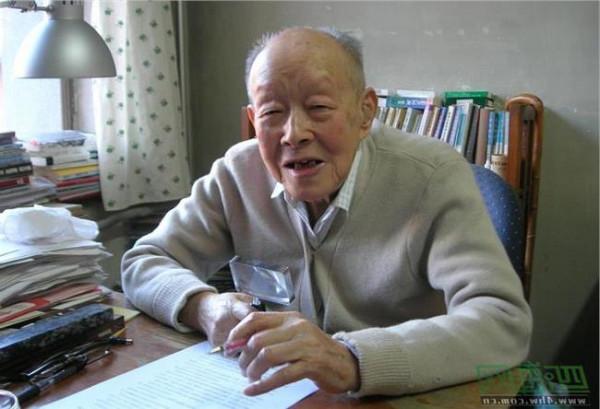

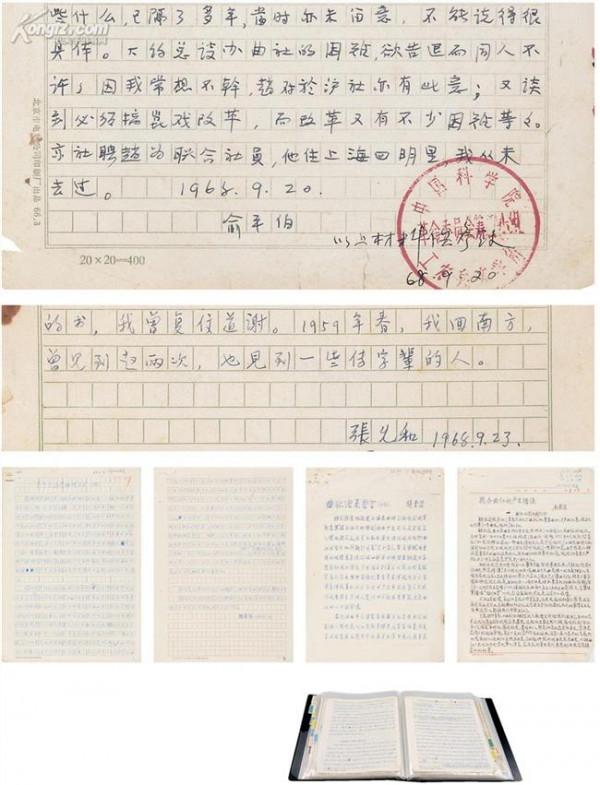

口述类的书,去年看了何兆武的《上学记》,上个月看了张学良的《口述历史》,最近则看了这册《周有光百岁口述》,由周有光口述,李怀宇撰写。李怀宇是《南方都市报》文化副刊的记者,近几年来文化访谈搞得风生水起,去年出了一本《访问历史》,是对当今30位文化大家的访谈,周有光先生也在其中,那篇访谈名字叫《百年风云笑谈中》。

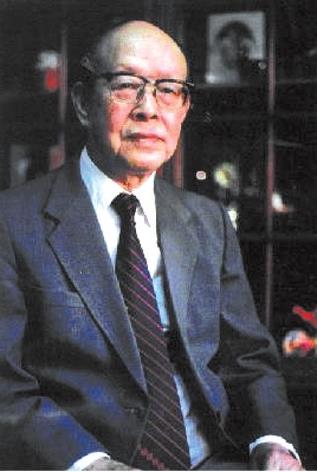

远在美国普林斯顿的史学大家余英时,因为与周有光有过一面之缘,又与张允和有过一段文字因缘,所以不远万里为《周有光百岁口述》欣然“敬序”——说起来,余先生也78岁高龄了,但比起周有光来,却还是小了24岁的子侄一辈呢!

余英时在序言中说,周有光先生“在中学时代接受了‘五四’的洗礼,完全认同于‘民主’和‘科学’,但他是追求‘现代’而不鄙弃‘传统’”,是“真正从‘传统’成功过渡到‘现代’的知识人”,至于这其中的深层原因,余先生也另有所述:“有光先生受到了最完整的从传统到现代的过渡教育。

他在常州中学一方面获得扎实的中国古典训练,另一方面又直接读英文本的世界史和自然科学;两年圣约翰大学则使他受到西方自由教育的熏陶,‘学会了思考,学会了独立思考’。”

这话虽然说得婉转,但是却也不乏深刻,间接地点出了20世纪一个泱泱大国在对待“传统”和“现代化”上的不足及其深层次的教育问题,我很欣赏余先生的眼光。

就周有光先生来说,1906年他出生于江苏常州的一个乡绅世家,小时候虽没读过私塾,却有祖母教唐诗,父亲是中学教员。小学读的是学日本制度的育志小学,四年初小,三年高小,课程有国语、英语、算术。中学在镇江中学读了不到一年,又回常州中学读了一年预科和四年正科,读预科时读了很多古代的东西,譬如《左传》。

常州中学是跟随孙中山闹革命的屠元博创办的,制度宽松自由,集中了一些水平很高的进步人士,“教古书的能力很高,英文水平很高,学生到大学里,就能用英文了”,“中文教材都是文言文”,“那时候读古书很重要,我的老师教古文,但是提倡白话文,又不能教白话文,写文章主要写文言文”,“中学时读世界历史、世界地理都是用英文课本,化学、物理、生物学都是英文课本”。

周有光先生读大学,读的是圣约翰大学和光华大学,各读了两年,最后从光华大学毕业。圣约翰大学是美国圣公会在上海创办的一所教会大学,收费昂贵,周有光还是靠姐姐同事的妈妈当了一只皮箱,当了两百多块钱,才进圣约翰大学读了书。

圣约翰大学走的是美国办大学的路子,只分文科、理科、医科,大学一年级不分专业,都是基础课,学校很重视基础的教育,周有光就读基础的文学、世界史,看报纸看的是英文报。光华大学是1925年“五卅惨案”之后离开圣约翰大学的中国师生办的,但还是按照圣约翰大学的方法来办学。

其实,圣约翰大学也好,光华大学也好,实行的都是西方的“自由博雅”教育。“博雅教育”最开始由古希腊人倡导,在拉丁文里,“博雅”的原意是“适合自由人”,也即是培养具有广博知识和优雅气质的人,让学生摆脱庸俗、唤醒卓异,“自由博雅”教育所成就的,并不是没有灵魂的专门家、专业人员,而是成为一个有文化的人。

也正是因为这一点,所以周有光1955年应召到新成立的中国文字改革委员会后,才能从经济学领域半路出家,一下子转行转到语言文字领域,而不会觉得“隔行如隔山”,以至于不适应。

周有光就读的另一个大学,是日本的京都帝国大学,是在1933年和张允和结婚后去读的,读了两年,经济学没有学成,主要是学了日语,了解了日本的文化和生活。从日本回国后,周有光一边在光华大学教书,一边在江苏银行工作,抗战开始后去重庆,还做了国民政府农本局重庆办事处的副主任,通过金融维持农业,实现了后方粮食和棉花的稳定供应。

抗日战争胜利后,周有光到美国信托银行工作,他十分欣赏美国“资本主义的管理学”和图书馆读书的条件,业余不肯浪费一点时间,在纽约市中心的公共图书馆研究经济学,自修银行、货币、国际贸易等科目,因为“整个中国要变成一个现代化的国家,每个方面都要更新,经济方面当然是最主要的”,所以解放后,“我想中国当时最缺的也是经济建设,于是立志回国搞经济”,他是以中国的“现代化”为己任的。

而他后来从事语言文字,一方面是因为国家的安排,另一方面则是认为“语言学方面还是要更新,因为整个中国要变成一个现代化的国家,每个方面都要更新”,专业虽然变了,但“现代化”的原动力却一以贯之。

胡适说,文明不是笼统造成的,而是一点一滴造成的。其实,“现代化”又何尝不是一点一滴造成的?把传统打到,摧毁得一丝不剩,在废墟上造成“现代化”,那无异于异想天开。周有光说:“仔细研究,‘五四’时的文章没有否定整个传统,对儒学也没有完全否定。

有人考证,‘打到孔家店’不是‘五四’时提出来的,是后来提出的。”他对那个时代的反传统,一直不表示同情,就是因为“他自始便重视‘建设’,而不肯随波逐流地走‘破坏’的路向”,“他心目中的‘现代化’是怎样使中国的传统逐步转化为‘现代’”。

虽然从旧时代、旧家庭里走出来,但是周有光却能吸纳当时最现代的思想,譬如他推崇欧美的“自由博雅”教育,赞成语言拉丁化运动,欣赏美国的强盛和发展,以及对旅游观光的认识和身体力行,他说,“游览世界是一个高级知识分子必须有的基础,开阔眼界。

加入眼界不能开阔,你就什么事情都不行”,“我到许多国家,一种是风景旅游,一种是历史旅游。我的旅游是历史旅游,可是着重经济的特点,养成一种习惯,倒一个地方,要敏感经济特点在什么地方”。“读万卷书,行万里路”,周有光是深有体会,而且也真正做到了。

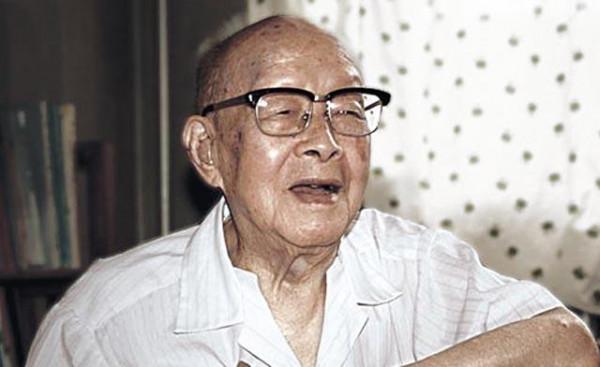

对于这位102岁的老人来说,他所受的教育,既有传统的中国古典训练,也有现代的西方“自由博雅”教育;他所经历的时代,既有落后、愚昧的传统时代,也有“一步一步现代化”的现代中国;而他所从事的每一项事业,无论是经济学、语言拉丁化运动还是文字改革,归根结底都是为了中国的“现代化”。

他一路从传统走来,却不囿于传统,反而能突破传统、改良传统,实现传统和现代的对接,正如余英时所说,周有光先生是“真正从‘传统’成功过渡到‘现代’的知识人”。

遗憾的是,这样的“过渡”太少了,以致于“现代化”才会步履蹒跚、一波三折,也正因为如此,对于周有光先生的人生经历和百岁口述,对于这种越来越稀少的在社会学意义上极具研究和反思价值的个案,我们才决不能等闲视之。

在书的扉页上,周有光先生有一句百岁感言:“原来,人生就是一朵浪花!”

较于历史而言,人生确实是一朵浪花,但是我相信,在20世纪中国现代化的过程中,周有光先生的一生,绝对是由“传统”而“现代”的大潮中异常耐人寻味的一朵浪花。(《周有光百岁口述》书评/蓝染)