刘义军的徒弟 刘义军:“另案处理”是一个巨大的“司法黑洞”

公安部原党委委员、部长助理郑少东,因严重违纪违法被开除党籍和公职。中纪委经过调查发现,郑少东利用职务上的便利,为他人谋取利益,收受巨额贿赂,其亲属也收受了他人的巨额钱款。(1月27日新华网)

通过媒体的披露,我们才恍然觉悟,身居高位,口口声称“打击犯罪、保护人权的”的公安部原党委委员、部长助理郑少东居然如此滥用权力,视法律为儿戏。而其中,“另案处理”便是他瞒天过海的高招之一。且看郑少东的表演:2002年,广东江门市公安部门破获了一起地下钱庄洗钱案,后由江门市中院判定5名犯罪嫌疑人有罪。

在法院的判决书中,连卓钊作为钱庄的主要出资人,被标明将“另案处理”。但连卓钊最终未受到司法审判,顺利地回到香港。而连卓钊之所以得以脱身,是因为他与郑少东有特殊关系。郑少东出面干涉后,经时任广东省政法委书记的陈绍基批示,江门市司法部门放弃了对连卓钊的审查和起诉。

“另案处理”是某些司法人员和官员干扰司法、徇私舞弊并掩饰自己行为的道具,是一个巨大的“司法黑洞”。在官员的干扰和司法工作人员的默许下,“另案处理”充斥在公安机关的侦查文书、检察机关的起诉书和法院的判决书之中。

江西南昌检察机关在2007年的一次“另案处理”专项检察活动中,共发现2006年度南昌市两级检察机关受理公安机关移送审查起诉案件中涉及“另案处理”人员的案件共计680件1349人,占全年受理公安机关移送审查起诉案件总数的21%,检察机关以口头纠正及提出书面违法意见、发出检察建议的方式,共追诉到案并起诉7件11人(检察日报2007年12月26日)。实践证明,“另案处理”不容小觑。

通常来说,如果单个人犯罪,某些官员和司法工作人员要徇私和做人情,大不了就将正在查办的案子抹去,或者告诉受害人无法抓获犯罪嫌疑人。而那些共同犯罪案件,特别是一些影响重大的案件,官员和司法工作人员需要将其中的一些犯罪嫌疑人服法来平息众怒,但又要徇私情对其中某个或者某些人宽大处理,“另案处理”就是瞒天过海的法宝。

司法机关既不对这个犯罪嫌疑人移送起诉或者作出有罪判决,同时也不说不对他处理,而是“另案处理”,表明我们会对他进行处理不是徇私枉法,公众稍安勿躁。至于什么时候进行处理,那可能就是猴年马月的事情,或者就永远尘封在案卷之中了。

像郑少东关照下“另案处理”的连卓钊,司法机关根本就放弃了对他的审查与起诉。他化名为连超,不但继续活跃于香港赌界与黑道,而且在郑少东和陈绍基的关照下,在2007年混入了广东省政协第十届委员会委员名单之中。

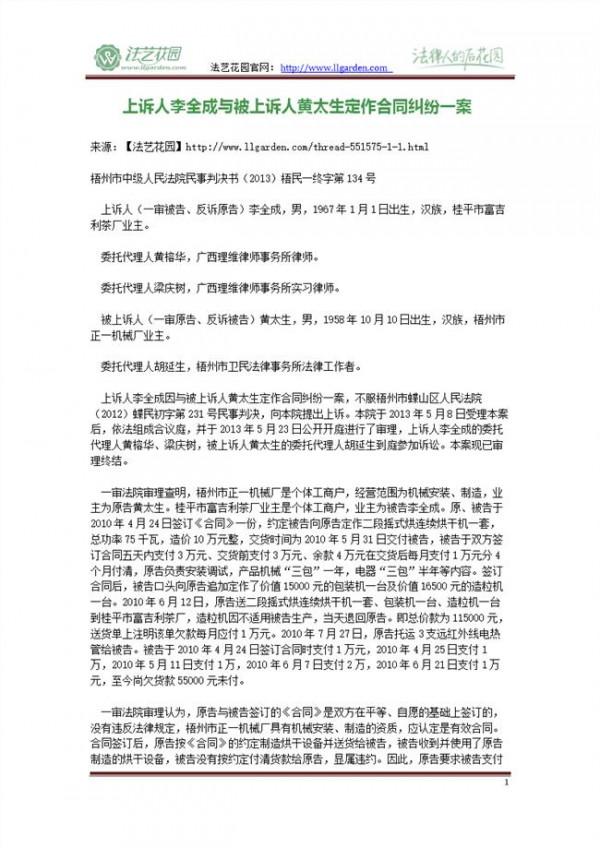

恶意诉讼的立法规制

□王建华

由于“恶意”有违诚实信用原则并有损善良风俗,各国立法一般都规定恶意行为无效或利用各种法律措施对行为人进行必要的制裁,增大进行恶意诉讼的风险。面对恶意诉讼,笔者建议,在立法上应当有三点规制:一是,允许就恶意诉讼提起侵权损害赔偿诉讼。

恶意诉讼是民事诉讼中特有的现象,民事诉讼是一方当事人对另一方当事人(含第三人)的诉讼,诉讼损害主要发生在对方当事人身上。允许就恶意诉讼提起侵权损害赔偿诉讼,可以充分调动受损害一方当事人与恶意诉讼作斗争的积极性。

以特定民事主体的民事实体权利和民事诉讼权利制约滥用权利的恶意诉讼行为,不仅符合一般法理,也是贯彻民法公平原则之必需。另一方面,允许就恶意诉讼提起侵权损害赔偿诉讼,还可以加大恶意诉讼的经济风险,这无疑是规制恶意诉讼的最有效手段。

对于恶意诉讼造成的损害,目前通常的做法是在诉讼过程中由受损害一方当事人对恶意诉讼行为人提起反诉,请求其承担诉讼损害。这在很大程度上已说明了允许就恶意诉讼提起诉讼侵权损害赔偿之诉是符合现行民法和民事诉讼法规定的。

然而,彻底允许事后(诉讼结束后)就恶意诉讼损害提起侵权赔偿诉讼,为避免认识分歧与司法争议,最好由最高法院在司法解释中加以明确。利用诉讼损害赔偿机制对付恶意诉讼,允许事(诉)后追究,可以避免反诉之局限。

二是,对诉权进行必要限制。恶意诉讼在行为形式上的特征,表现为当事人对诉权或其他诉讼权利的滥用。在诉讼法律层面对法律主体的诉权进行必要限制,也是规制恶意诉讼的有效举措之一。对诉权的限制可考虑采取如下两大措施:其一,对小额财产赔偿诉讼进行限制。

根据我国经济发展水平已发生重大变化的客观现实,修改现行民事诉讼法,规定单纯的财产争议(不包括侵害非财产权利如人身权等而引起的财产争议和公益性诉讼)只有达到法定最低数额的才能提起诉讼。

这样做,可以防止当事人缠讼和大量减少非合理诉讼及其负面效应,避免司法资源的不必要浪费和充分体现诉讼经济原则。在现代法律观念中,诉讼自由只是相对的自由,通过民事诉讼立法规定诉讼前置制度对某些特殊民事诉讼进行限制是世界各国的通常做法。

诉讼前置主要针对那些容易造成诉讼损害的民事诉讼,其设立必须具有必要性、合理性并排除一切非公正因素,必须是真正出于维护正常的社会(经济)秩序和公众利益之需要。诉讼前置制度可以保证谨慎诉讼、维护特殊当事人的合法权益和保障司法秩序与权威。根据客观现实的变化,适度发展新型的诉讼前置制度,预防某些恶意诉讼的产生,是完全必要的。

三是,重视对恶意诉讼的刑事法律规制。主张对恶意诉讼进行必要的刑事法律规制,是因为恶意诉讼是一种妨碍司法并可能产生严重社会危害性的违法行为,存在实施刑事法律制裁的必要性和可行性。根据恶意诉讼的行为特点,建议修改刑法第305条,扩大伪证罪的适用范围,使发生在民事诉讼中的某些严重的恶意诉讼行为能够依伪证罪进行刑事责任追究。

或者,在我国刑法中增设民事伪证罪,专门规制特定的恶意诉讼行为。重视对恶意诉讼的刑事法律规制,国外有许多可资借鉴的立法经验。如西班牙刑法典第329条规定:“对民事案件提供虚伪证据,应处以长期监禁,并科以西币五千至五万元之罚金。”此外,该法典还特别规定了对专家作伪证的严重处罚。