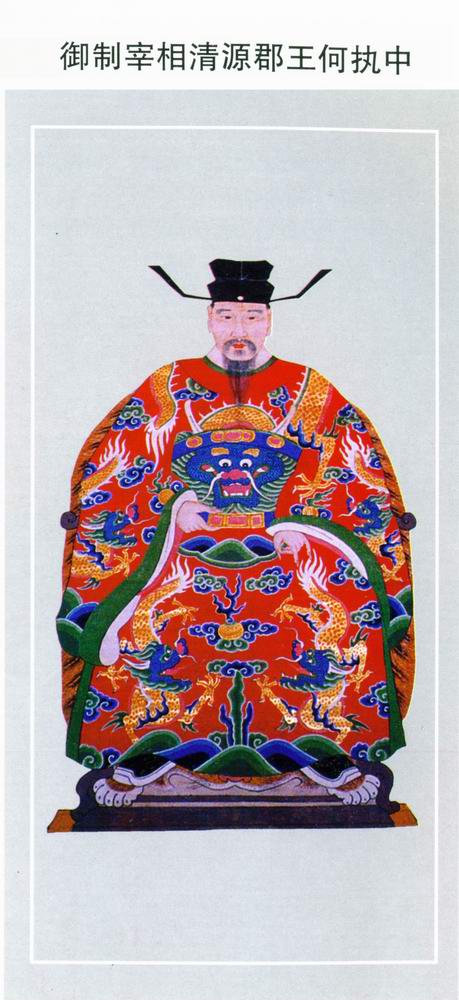

宋史李沆 北宋宰相李沆:追求的境界

李沆曾担任北宋宰相,因为性格内向、不爱说话,当时的人私下里给他起了个外号叫“无口匏”,用今天的话来说就是“闷声葫芦”。不爱说话,并不意味着思维短路。相反,他是个工作标准很高、要求很严的人,总在追求完美,眼里揉不得一粒沙子。

李沆在白天上班时,神态严肃,行为举止都符合规范,没有一点儿越礼的地方。下了班,照理说紧张一天了,也应该放松一下,可他在吃过饭之后,必定在书房里正襟危坐,思考需要处理的事情,即使感到劳累,也不肯躺着。他不仅自己如此,还把这种精神迁移到别人身上,甚至连皇帝也不例外。

景德元年三月十五,明德皇太后不幸去世。仅仅过了两天,正在饱尝丧母之痛的宋真宗就接到了宰相李沆的一道奏书,内容是要求他立马上朝办公听政。这事在谁看来都未免不近人情,宋真宗自然也没有理睬。

两天后,李沆的又一道奏书呈了上来,宋真宗还是来了个以静制动。又过了两天,李沆见来文的不行,便带领文臣武将一帮人,来到万安宫门前,像集体上访一般,非要请重孝在身的皇帝出来对话。宋真宗无奈,“号泣见之”。

悲痛的心情还远没有平复,李沆却连一句节哀顺变之类的劝慰话都没有,理性得近乎冷酷地说:“军国事繁,不可暂旷。愿以天下为念,早俞众恳。”意思是国家现在内忧外患,军国大事很多,不能有一刻暂停,请您以天下为念,早点出来工作吧!皇帝辩解说:“太后的丧事还没办,棺材还停放在皇宫里。再说四方有事,那么多部门都可以按部就班地办理,为什么非要赶在这两天让我上朝听政呢?”

李沆不仅要求皇帝能够勤政,而且经常变着法子给他心里添点儿堵,经常把当时天下所发生的一些灾祸,不管是水灾、旱灾还是盗贼等天灾人祸,都编辑汇总起来,直接向皇帝报告。而且越是看皇帝心情好的时候,越要告诉他一些这样的消息,弄得皇帝本来心情大好,一下子又不断叹息,黯然神伤。

参知政事王旦很不解,觉得有的琐碎之事根本不值得一提,李沆为什么总要弄出这些不好的消息让天子烦心呢?李沆解释说:“皇上还年轻,应当让他知道各地艰难的情况,经常怀着忧虑警惕之心。

如果皇上不晓得天下百姓的疾苦,又如何能教化、治理天下呢?不然的话,血气方刚的皇帝如不沉迷歌舞、美色、珍玩,就可能搞些土木、战争。我老了,来不及看见,这是你未来的忧虑啊!”多年以后,宋朝通过“澶渊之盟”换得了暂时的和平,宋真宗果然大搞封禅、祭水、营造宫殿等劳民伤财的活动,此时,王旦想起李沆当年的预言,不由感叹他为圣人。

李沆做事都有自己的标准和依据,超越了他所设定的底线,即使是皇帝他也会大声说不。有一阵子,宋真宗宠爱一个刘姓宫女,打算册立她为贵妃。就在一天晚上,他派一个使者拿着自己的手谕去见李沆。

李沆看了一眼,就拿过燃烧的蜡烛,当着使者的面将诏书烧掉了,并告诉他说:“你回去,就说李沆认为这样做不可。”宋真宗没办法,册立的想法也就此罢了。又有一次,驸马都尉石保吉请求担任使相。这其实也就是一个没多大实权的荣誉头衔,宋真宗想关照一下这个女婿,就征求李沆的意见,不料却遭到这位宰相的坚决反对。

他说:“赏赐、加封的做法,都要有理由。石保吉因为是内戚,没有打仗的功劳,就封他为大官,恐怕会招来非议。”宋真宗心有不甘,“再三询之”,前前后后向李沆求了许多次情,可李沆就是不为所动,坚持当初的意见,这件事儿也只好搁下了。

工作上力求完美,甚至连皇帝也不怕得罪,可回到生活里,李沆却仿佛变了一个人。在一般人的想象中,作为一人之下、万人之上的首辅,李沆的府邸纵然不是金碧辉煌,也该是深宅大院,亭台楼阁无所不具的。

然而实际的情况却是,宰相府议事厅前的面积仅够一辆马车转弯掉头,这显然与宰相的身份十分不符,许多人不理解,纷纷劝他新修或扩建宰相府邸,对此李沆只是一笑,回答说:“这个宅子是传给子孙的,作为宰相议事厅,确实小了点儿,但作为家庭祭祀、举办礼仪活动的场所,还是绰绰有余的。

”家里的墙壁损坏倒塌,李沆从来没有关心过。有一天,花圃栏杆塌了,夫人告诉管理的人不要修葺,以此来试探李沆,李沆每天都从那里经过,可都视而不见。

夫人为此难免会有所抱怨,李沆却反过来批评她说:“怎么能拿这事来分我的心呢?”家人劝他修建宅第,他从不理睬。弟弟李维实在看不过眼了,也提及此事,李沆这才说:“朝廷给我的俸禄和赏赐,其实也够修房盖屋的,但佛法里说世界总是有缺陷,岂能事事都追求圆满如意呢?人生随时都可能结束,又怎么能久居在里面?鸟在林中树枝上做个窝,就已经满足了,我怎么能追求大宅子呢?”

我们所生活的世界并不完美,就像人生总会有这样那样的缺憾一样,李沆对有些东西殚精竭虑、苛求完美,而对有些东西则坦然面对、忽略不计,人生的境界就在这种加与减的选择中而层次分明。

![>京剧老旦李鸣岩唱段]李鸣岩老旦唱段](https://pic.bilezu.com/upload/4/6c/46c1b721c8faa3b091af0a317917f6b9_thumb.jpg)