李贽被捕的地方在哪儿 为何李贽明朝是思想犯

李贽的故事

李贽虽然被朝廷认为是离经叛道之徒,但他本人在民间颇受欢迎,所以也流传出不少有关他的故事。比如,李贽原姓林,改姓李是因为祖上得罪当地官僚,为了逃难又改姓又搬家。

李贽画像

据说,李贽一生只回过两次家乡福建泉州,一次是父亲去世,回来时正好遇上倭寇在烧杀抢掠,于是李贽不顾回家奔丧,先带家人帮当地人抗击起倭寇来。

李贽曾经有个儿子,不过比他去世早。据说儿子去世时,他的妻子还很年轻。李贽就劝媳妇不要为丈夫的死而感伤,让她改嫁他人。李贽还把自己一个渔夫出身的弟子推荐给她当做对象,媳妇最后也很是感动地听从了他的劝告,改嫁后夫妻美满。

在李贽的所有故事里,最出名的就是他在湖北麻城芝佛寺居住时流传的怪老头的故事。传说,李贽不仅饱读诗书,学识渊博,平日还干农活,开荒种菜。李贽讲学的地点选在附近的一个钓鱼台,教书男女不分有教无类,而且要求弟子读书要大声,还得蹦蹦跳跳最好翻两个跟头。李贽不教弟子四书五经,不教他们写八股,只教他们一些实用有趣的东西。当时,他还常常跟孩子玩耍,给他们出谜语,有关于扫帚、扁担等平常的小东西的。据说,李贽还出过一个谜语,孩子们猜不出来,谜底竟是君不君臣不臣父不父子不子。这一系列的行为使李贽在当地多了一个名号“怪老头”。

李贽被捕的地方

万历三十年(1602年),李贽在通州好友马经纶的家中被捕。

李贽墓

李贽在55岁辞官后就在湖北寓居,先是住在好友耿定理家中,后来一个人住在麻城芝佛院。期间读书、著书,时常还会进行讲学。据说在他讲学时,来听的人有数千人,而且中间还有一些女子,可见李贽的学说在当时当地很受人欢迎。

马经纶也是因为仰慕李贽之名,后来来麻城找他。不过当时,李贽正被麻城的官府以及当地的卫道士们抨击,说他是异端邪说。虽然李贽浑然不惧,他们还是毁了他的住所,把他驱逐除了麻城。于是,之后马经纶就把李贽带到了通州。此后一年,两人亦师亦友,一起读书做学问直到李贽被捕。李贽被捕时已是76岁,不仅年老体衰而且疾病缠身。

据说,李贽被捕时多次劝马经纶自己走,之后又有家人和好友来劝,可他还是毅然决然地陪着李贽去了京城。李贽在狱中时,他也想方设法照料并为他辩解。在李贽自刎死后,也是马经纶按照他的遗言将他安葬在通州。

李贽被捕是在通州,最后安葬也是在通州,具体在通州北门外迎福寺侧。之后,李贽的好友和晚辈都为他立下墓碑,可惜还是遭人破坏。李贽的墓地多次被迫迁移,如今位于北京通州西海子公园内,也保留了一块万历年间的墓碑,另外还有东西两块搬迁时立的新碑。李贽墓现在是北京的文物保护单位。

李贽明朝第一思想犯

李贽在现代被认为是一位伟大的思想家,而当时他是因为思想是“异端邪说”而被捕入狱,所以被称之为明朝第一思想犯。

李贽塑像

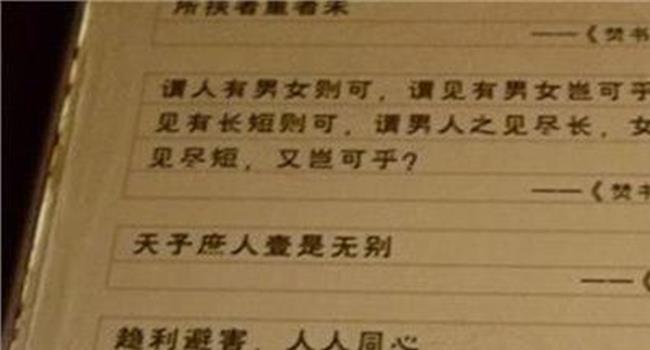

《李贽:明朝第一思想犯》是一篇介绍讲述李贽一生的文章,在网上颇为有名,还被多家媒体转载过。作者名叫彭勇,是中央民族大学的教授,研究方向是明清的历史。文章标题就把李贽评价为明朝第一思想犯,内容里更是在小标题上依次评价他为傲慢清官、学术和尚以及剃刀下的亡魂,分别讲述李贽为官时、寓居研究学术时以及最后被捕入狱时的经历。

文章最为出彩的地方就是作者诙谐幽默的文风,仿佛他不需要顾及历史的严肃性。文中对李贽以及他人的调侃和讽刺无处不在,比如他说李贽出畅销书是大众偶像,说顾炎武嫉妒得说话酸溜溜,说李贽不要天上掉下的馅饼等。此外,作者在文章里用词也十分现代还有不少网络用语,他用“小样”、“粉丝”、“幸福像花儿一样”等。

《李贽:明朝第一思想犯》不是一篇正统的历史文章,更像是故事小品文。虽然作者戏谑李贽,但他仍保持底子里对他的尊敬,真正讽刺的对象是明朝的朝廷与社会。这从文末最后一句话可知,李贽用剃刀自刎追求了他的自由,他的死“宣告了明末思想界的沉寂,宣告了自由时代的遥遥无期,也宣告了对封建朝廷无声的蔑视”。

李贽评价

正如李贽在世时既受民间欢迎又遭官方禁止一样,后世对他的评价也是毁誉参半,他可谓是评价最为两极的历史人物之一。

李贽雕像

李贽死后当世的许多人对他评价极高,说他海内少有,赞他才高气豪,甚至有人尊他为圣人。不过之后尤其是到了明末和清朝,贬低他的人多了起来,说他是非颠倒、妖言惑众,也有人骂他不是好狗。

不过等到了近现代,人们对李贽的评价又大多变成了赞扬,他的地位也得到了肯定。现在一般认为李贽是一位出色的思想家,不论是批判封建礼教、儒家理学,还是主张个性和自由,这些思想在当下看来都是进步的,是先于明朝那个时代的,甚至有些符合当时资本主义萌芽的需要。因此《万历十五年》里评价他个人智慧受到了时代和社会压抑。不过近现代对他的理解和赞扬也有错误的时候,比如在文革时认为他是法家,把他当做是反儒的英雄。

不论是对李贽的赞颂还是诋毁,它们主要针对的是他的思想主张和个人性格两方面。就思想而言,李贽身处的明朝压抑僵化死气沉沉,他的主张不管正确与否,因为不符合传统在当时也都只能成为异端邪说。而李贽的性格,在认同的人眼中是率性和真诚,在反对的人口中就是狂妄和自大,可参考他自己在《自赞》一文中所写。

除了思想和性格,李贽身上为真理而牺牲的精神也是值得赞扬,这点从他最后自刎而死可知。