西藏公主——十世班禅之女尧西·班·仁吉旺姆

"班禅大师转世600多年了,就这么一个女儿……”6月10日下午,在将记者带进会客厅等候时,工作人员这样轻轻说了一句,它恰如其分地揭示了马上要到来的“主角”非同一般的身份。

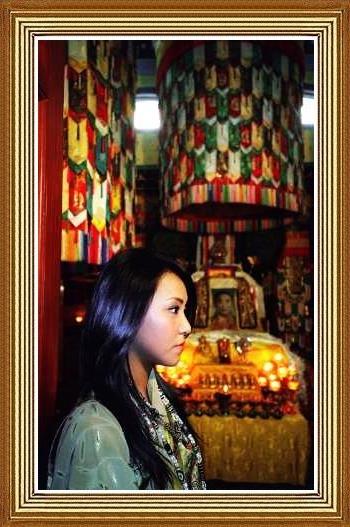

再过几天就满23岁的尧西.班.仁吉旺姆穿着藏装回到她的城堡,那间藏式薰香氤氲的屋内。她身着那件唯有特殊级别的人才能穿上的黄色藏装,藏装明黄黄的亮,赛过屋中正面壁画里珠穆朗玛峰上的一抹余晖。她在衣服上别上一枚像章,像章里一个男人微微笑着,那人就是她的“爸啦”——十世班禅额尔德尼·确吉坚赞。

礼貌地寒暄后,便端坐在客厅最中间那幅巨大的雪域高山油画下,那不是一个属于家庭环境下舒服而自然的坐姿,但却是绝对标准的“外交”姿态。桌前放着仁吉手写的几页纸,大约是提醒自己采访中要表达的一些话,也许从很早开始,仁吉就要开始学会习惯这样的角色与场合。

1983年,仁吉出年于北京,她的全名叫尧西.班.仁吉旺姆,是父亲——十世班禅为她取的,密宗含义是:智慧的圣母。“这是爸啦(注:爸爸)为我起的名字。”十世班禅身边的人都称尧西·班·仁吉旺姆为公主。桌上,一盆粉艳艳的红莲花。管家端上一碗白稠稠的酥油茶后,一直静候在公主的身旁。仁吉旁若无人,一边翻阅清华大学的学习提纲,一边熟稔讲述往事。

首先,我想很多人会很好奇我爸啦的这段婚姻,会提出疑问:“班禅怎么会娶妻生女?”

生长在内地的人不明就里,不了解藏传佛教的习俗。藏传佛教属于大乘佛教,与注重自身解脱的小乘佛教不同,大乘佛教强调的是利他,利大众,清规戒律较少,所以在藏区,活佛通婚的事情极为普遍。

公主的幸福童年

也许从出生那刻起,这个生命便注定与众不同。“我从小身边工作人员非常多,有四五十人。带我长大的,是父亲所在的扎什伦布寺的喇嘛。所以我从小就是和喇嘛、活佛一起长大的。我小时候专门有6个工作人员带我,有的是开车的,有的是陪我玩的,还有专门拿锅碗瓢盆的或者尿布和痰盂的,所以从小就从没孤单过。”

“十世班禅44岁那年生下了我。我出生一百天后,邓颖超妈妈和习仲勋伯伯来到我家。我的小名“团团”就是邓妈妈起的。邓妈妈抱起我,说这小女娃儿的脸蛋团团的,干脆就叫她“团团”吧,而其中另一层深意,也是希望汉藏民族间能团结和谐。 ”

“爸啦可真是疼我啊。如果他在家开会,要求绝对的安静,没有任何一个人敢随意走动,唯有我可以跑出跑进,一会儿跳到他的大腿上,一会儿搂着他的脖子腻着他。”

在父亲呵护下成长的仁吉无疑是位幸福的公主。周一至周五住在城里,周末时一家会去西山的另一个家,那里养了很多小牛、小马等。父亲会陪小仁吉给小动物取名字,藏名、汉名都有。“我印象最深的是,父亲不管去哪里,离家前,他总会在我额头、两颊左亲右亲一共五下,回来时候也这样,这并不是一个藏式的仪式,这是父亲对我的爱。

”“我小时候非常胖,像40岁以后的父亲。”就是他给内地大多数人的印象。高挑、消瘦的仁吉说现在的自己更像40岁以前的父亲。

仁吉记忆中的父亲,是一个非常虔诚的佛教徒。班禅每天早上5点起床念晨经时,工作人员把小仁吉放在父亲腿上,“父亲比较胖,他盘腿坐着的时候,比较大。所以我小时候就是在他的念经声中长大的”。父亲很忙,每个人见到他总是要磕头,父亲允许我不必向他跪拜,否则每次见面都要跪拜的话,我将永远趴在地上跟他说话。”

可惜这样温暖的场面永远停留在了仁吉5岁半的记忆里。不过虽然失去了父亲,仁吉在北京的童年也算富足而快乐。1991年她上了学,小学同学大部分都知道她的身份,“同学们对我都非常好,唯一不习惯的就是我名字太长,他们叫得不习惯。正好我从小学一年级就是班长,又姓‘班’,所以他们干脆就喊我‘班长’。老师后来也学着这样,直到现在他们看见我还喊‘班长’”。

仁吉第一次的西藏之行,竟就是与父亲的诀别。

1989年1月28日,正在上幼儿园的仁吉被匆匆接走,跟母亲一起从北京坐专机到拉萨、又从拉萨坐直升机到日喀则,“当时只是说父亲身体不舒服,消息还是封锁的”,看到身边很多人都在哭,有些人甚至晕厥过去,5岁半的小仁吉并不清楚发生了什么。

“我看到爸啦特别高兴,因为他去西藏也有一段时间了,我好长时间没见到他。他当时是躺着的,我蹦蹦跳跳地跑去跟他说话,但他不理我,我又说话他还是不理我,我感觉不对劲了,我一直是父亲的掌上明珠,他从来没对我这样过……”

其实在仁吉与母亲去西藏前,十世班禅大师已经圆寂了。

1989年1月9日,班禅离京去日喀则,参加五世至九世班禅合葬灵塔、东陵札什南捷的落成开光典礼。此后,又马不停蹄地参加座谈会、为信徒摸顶等,终因过度疲劳,在1月28日上午8点左右圆寂。

“选班禅之前都有打卦,那时候就说父亲一生有两大劫,一是父亲一生会有十年的牢狱之灾,另一个是说在他50岁那年有一劫,如果他闯过这一劫,就可以活到80多岁。父亲也知道这一点,他还差十天就到51岁,母亲也不希望他去,就算讨个吉利嘛!但父亲这次是为了给前任的班禅灵塔开光,他之前算了一卦,说后面的三年都不宜开光,所以父亲还是决定去了。”

若干年后,仁吉经常想起父亲离开北京时的种种细节:父亲经常跟她讲起“香巴拉”的故事,“香巴拉”在藏语里是天堂极乐世界的意思。“他告诉我香巴拉没有痛苦,你想得到什么就能得到什么。我是小孩子什么也不懂,我就缠着父亲问他有没有小动物、游乐园什么的,父亲没有回答我,只是说以后我们都会在香巴拉见面……”那次班禅登上飞机后显得特别难过与不舍,他一次次地把仁吉叫到飞机舱里,叮嘱再三,还告诉身边人说,今后对待她们母女,要像对他一样好。

“那时候大家都没有想很多,我也小,现在想起来,充满了预兆。”

班禅去世时,仁吉的母亲才31岁。把仁吉培养成人,就成了母亲此后生活的全部重心。

在我10岁那年,阿妈啦做了一个神奇的梦,她梦到了佛祖。佛祖在梦中指点她,要她送我远行,去往美国,在那里学习将是我最好的出路。她从梦中陡然惊醒,从那时她就蓄下这个想法。也许,在你们眼里这太不可思议了,但事实就是如此。

在美国

小学毕业后,母亲决定送仁吉到美国读书。那一年只有13岁的仁吉投奔到也是刚在美国落脚不久的母亲的五姨家里。一家人生活在黑人较多的布鲁克林区,语言不通,生活条件一下子也今非昔比,仁吉感觉一下子从天堂掉到地狱,

“五姨将我送往离家较近的128中学就读。那可真是一所可怕的中学。学校里加我,一共4名亚裔学生,不会说英语,会说点广东话。期间,我见识了布鲁克林贫民区的生活,也见识了128中学的大姐大怎样手拿小刀和黑人学生比划。甚至学会了和试图欺负自己的黑人孩子打架。”“不是不适应,是非常不适应”。也第一次尝到背后被人突然袭击。那段时间,我形成了一个人走着走着突然回头的习惯。

我想也是那段生活,让我体内另一种性格被激发,那就是反抗。我是十世班禅的女儿,我绝不允许自己宁愿被欺侮而不敢还手。当然,这一切要瞒着阿妈啦。就算我再想她,受多大的苦,我也不想在电话里透露半个字。

在那所学校,我一共呆了五个月。五个月里,我和那帮黑人学生一样,拿起小刀,在放学后追逐打拼。他们在阿妈啦为我买的厚皮甲上留下一道道口子,也许由于有护身符护体,所幸没有伤及我的肉体。

而在国内,仁吉后来听工作人员说,她去美国的半年多,母亲的眼睛还是肿的。

纽约生活使仁吉的外形也有了很大变化,不但个头一下子迅速蹿到了1.7米左右,体重也从原来的120多斤掉到100斤左右。几个月后,母亲到美国来看她,仁吉在机场看见母亲,冲她大喊了一声,但母亲竟没认出她来,仁吉又喊了一声,直到第三次冲上去拍着母亲肩膀,母亲才认出眼前这个瘦瘦高高的女孩竟就是自己的女儿。

“五个月后,阿妈啦到美国看我。知女莫若母,她从一点一滴的细节中看出了端倪。在逼问下,阿妈啦知道了我在纽约的这段真实生活。通过朋友的介绍,她在美国为我找到了一位监护人。这个人就是好莱坞的武打巨星:斯蒂芬·西格。”

几个月后,仁吉告别纽约,来到洛杉矶。

“在洛杉矶,我上的是一个私立的国际学校,从初中到高中一共不到150人。大家都是从不同国家来的,都像兄弟姐妹一样,大部分人都知道我的身份。刚开始可能比较好奇,尤其是这几年藏文化在国际上比较热,时间长了,大家也没觉得有什么特别的。”在这所贵族学校里,仁吉的同学有来自日本索尼家族、韩国三星家族的,还有一些中东石油大亨的孩子。

母亲为仁吉找的监护人是好莱坞大名鼎鼎的动作明星斯蒂夫.辛格,因为他是位藏传佛教信徒。每周末斯蒂夫.辛格都会来学校接她。“他在美国是偶像级人物,他来接我,我当然也很有面子。”仁吉笑着说。最重要的是,他给了仁吉一个家的感觉,“他有6个孩子,跟我年龄差不多,可以跟我一起玩自从做了我的监护人后,他就常说他一共有7个孩子。

我是他最宠爱的一个。更为有趣的是,他很注重身材,不仅常常健身,每顿饭还像时髦女性般计算着卡路里。

不能说他是我的第二个父亲,但他让我见到了美国人身上的勇敢和独立精神,更重要的是他在美国给予了我家庭般的温暖。即使在我去华盛顿读大学政治系后,他也经常去看我。斯蒂夫.辛格住在有名的比佛利山庄,经常组织party,仁吉说,只要那些叫得出名字的明星,她都见过。

从14岁长到19岁,“我也算是在好莱坞长大的孩子”,所以大学毕业后,仁吉还接到不少好莱坞导演找其拍戏的邀请。但是仁吉念念不忘西藏的藏粑,也爱涸积宗的卡布其诺。如同她身上流淌着汉藏两族的血液,中美两国的文化也在她身上交替自如。

政治抱负

花样年华的仁吉跟许多同龄女儿家一样,拥有当个时装设计师或者进身演艺圈一类的“豆芽梦”,喜欢Prada牌子、英美摇滚乐和赛车,但身上一半藏人一半汉人的血液、拉萨大昭寺广场成千上万等候她祝福的藏民眼中期待的目光,让仁吉感受到一个民族对自己的爱。

她才二十三岁,却有着与年龄不相称的政治抱负:“作为十世班禅的女儿,我对西藏人民有不可推卸的责任。”“我喜欢政治,也讨论政治。”她似乎遗传了曾任国家领导人的父亲的政治细胞。

选读政治对我是非常必要的。爸啦生前来往的友人都是政界人物。我从小就从报纸和电视上看到他们的消息。在这种环境熏陶下,从熟悉每一张面孔到关心他们做什么,久而久之,我对政治产生了浓厚兴趣。

我是班禅的女儿,我曾发誓要继承他的遗志,终生致力于民族团结,加快藏区经济建设,架起中西方文化间的沟通桥梁。要做好这些,岂能不懂政治?

我在美国从没忘记过这一理想,始终刻苦学习。在图书馆里,我常常读书至深夜,甚至最后一个离开。还常常利用学习之余,尽力参加一些国际活动。比如在牛津召开的“藏学研讨会”,访问世界红十字会、世界女政治家大会,担任过学校学生会主席、洛杉矶国际学联主席,后来担任西藏红十字会名誉副会长、世界援救协会总顾问等,社会活动总是很丰富。

考大学那年我考上的是美利坚大学政治系,最终毕业于弗吉尼亚大学政治系。

我不否认,我在美国拥有名牌跑车,大学四年,同学多是公主或王子,这期间昂贵的费用,都要感谢阿妈啦的操持。爸啦圆寂后,曾为我们留下了房产,加上她自己也有工资。曾有过一些崇敬我爸啦的教徒,提出帮助我们,都被阿妈啦婉拒了。她希望在能力所及的范围内,让我尽量吃好、穿好。这不仅出于爱,她说过,我是十世班禅的女儿,过体面的生活,不仅是个人尊严的需要,也事关国家和藏民的尊严。

大学毕业前,英国牛津大学、美国哥伦比亚大学表示愿意接收我继续深造。就在我举棋不定时,阿妈啦从中国打来电话,向我转达了有关方面的愿望,他们希望我能回国深造,并将安排我参加中华青联,以及到清华大学读博。所以,我就在清华攻读金融学博士学位。

在常人眼中,公主是没有烦忧的。但我有,我有我的烦忧。如果我不是班禅的女儿,不用身负重任,我也许会做做女儿家的梦想,比如当个服装设计师什么的。但我不能有负众望。

“我从小就有很明确的目标——继承父亲的遗志,长大后为藏区做点事情。正好去年阿妈啦转达锦涛叔叔和延东阿姨(统战部部长刘延东)的意愿,希望我回国。所以我把别的机会,像一些基金会、‘哥大’、‘牛津’等等,全都放弃了。”毕业于弗吉尼亚大学政治系的仁吉回到北京,2010已经取得清华大学金融专业博士学位。

西藏之行

“在我18岁那年,国家安排我回到西藏,那是我第一次离开阿妈啦回到家乡。那里通讯并不发达,生活条件十分有限。可不知怎的,十世班禅女儿到来的消息却一传十十传百,每天都有成千上万的老百姓,或是一个村落的老老少少跑来看望我。而他们只想得到我的祝福,只想向我献上一条洁白的哈达。”

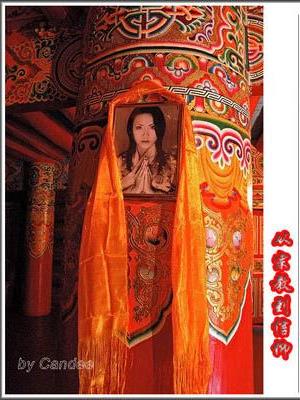

仁吉承接了父亲的德泽,大前年她回西藏时,成千上万藏人闻风而至赶到日喀则迎接她,将她视为“度母”转世,能为西藏带来好运。“藏民不能忘记我的父亲,他们对我父亲的爱,全都转移到我身上来,我每天要献上一万多条哈达,手都肿了,但心中很喜悦。我觉得我对他们有很大的责任,一定要为百姓做点什麼。”仁吉离开拉萨那天,大昭寺广场涌进六万人,有人热泪盈眶高喊,“公主,常回来看一看,我们会想你的。”

“我离去的车子越行越远,可那些藏民还伫立在那儿,向我招手。我不断回敬他们哈达时,胳膊酸痛得举不起来。在那一瞬间,我觉得自己身上的担子远痹烩酸痛的胳膊更为沉重。我知道,爸啦在保佑我,可他的眼睛也一直在注视着我 ”

![十世班禅大师的女儿照片集锦[图]](https://pic.bilezu.com/upload/8/4a/84a5faff6c48404e7a611f8f7cd5bc64_thumb.jpg)