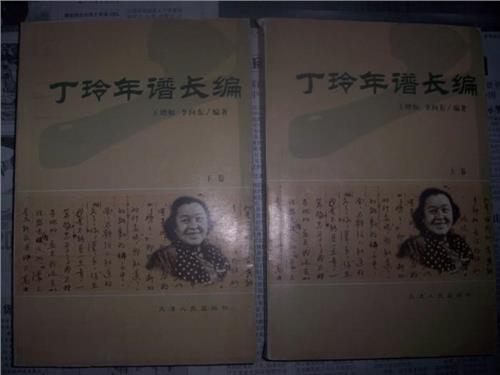

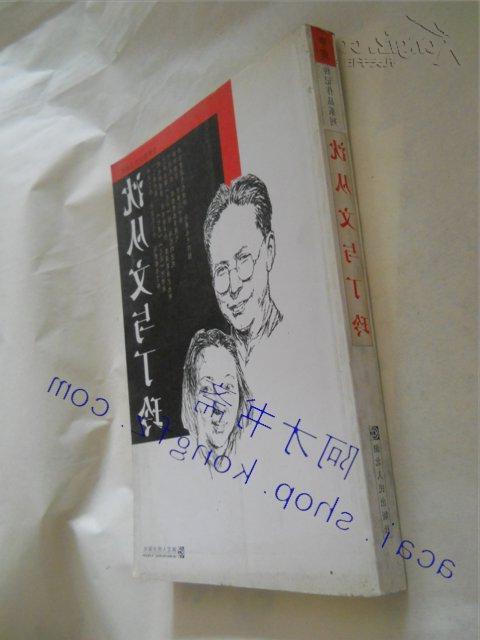

评论丁玲小说《我在霞村的时候》

抗日战争时期,著名作家丁玲写了一篇小说,叫做《我在霞村的时候》,叙说一位姑娘被日本侵略军抓进军营,担任慰安妇,当她回到村里的时候,她受到所有人的歧视,大家都从道德上否定她。这位备受日寇摧残的姑娘不得不承受她的同胞的精神折磨。

这样的故事够让人心痛的。谁都难免唏嘘感叹,中国人怎么这么不通情理呢?她被抓去当慰安妇,她是日寇的最大受害者之一,我们对这样的受害者,为什么不是同情,不是发奋为之报仇,竟然还要歧视她、折磨她呢?

犹有甚者。二十世纪九十年代,我读到一篇文章,介绍华北地区在日寇侵华期间,许多中国女性被他们抓去当慰安妇,受尽灵与肉的折磨。后来,在***时代,这些慰安妇同霞村的那位姑娘一样,不是得到同情,而是遭到道德上、政治上的歧视。每到有政治运动的时候,

这些越来越年老的慰安妇们都要像那些地主、富农、反革命等等五类分子那样,受到批判和斗争。连他们的子孙也同样受到歧视,在升学、参军、招工、提干等等社会政治生活所有重要的方面,他们的后代一律受到歧视。

一人被抓去当过慰安妇,竟至于世世代代抬不起头。

如果我们接受了国民劣根性批判的理论,这个问题就可以纳入到国民性理论和种族主义理论中予以解释。你看,中国人多么缺乏理性,他们的国民性多么卑劣。

当我们判断“中国人多么缺乏理性,他们的国民性多么卑劣”的时候,实际上暗含着另一个相对应的判断,那就是“非中国人”不会缺乏理性,“非中国人”的国民性不会这么卑劣。

而且,按照中国一百年来逆向种族主义(把自己的种族看得最卑贱,把西方种族看得最高贵)思路,那个“非中国人”肯定是指西方人。也就是说,我们在没有任何实证材料的情况下,我们愿意相信,西方人在遇到“霞村”问题的时候,肯定不会像我们那样出现非理性的反应。