严复翻译的《天演论》出自 《天演论》出版前进化思想在中国的传播

摘 要:本文旨在以原始文献考证法厘清1897年《天演论》出版前进化思想在中国的早期传播过程,以期探究在西方科学理论的本土化传播过程中传播媒介扮演的重要意义。文献考证发现1897年前西方传教士、中国科学家或与传教士合作,或独立纷纷著书立说,积极通过各种媒介传播这一进化思想,其中代表性著作有《谈天》《地学浅释》《西学考略》等。

期刊、图书、报纸作为不同的媒介在进化思想中国暴发式的传播中分别起到重要的推进作用,中西方传教士则在进化思想传入中国的早期历程中扮演了重要的传播者的角色。

关键词:生物进化论;科学期刊史;科学传播史

1897年,严复翻译出版《天演论》,其所宣扬的“物竞天择、适者生存”激发了国人自强保种的爱国热情,《国闻汇编》对此进行了详尽阐述与分析[1]。笔者通过文献分析考证[2-5],早在《天演论》出版前,西方传教士、中国科学家或与传教士合作、或留洋欧美、游学东瀛,经由欧美或日本纷纷通过期刊、图书、报纸等各种媒介传播这一进化思想。

国内学者对在此著作出版之前,传播进化思想的各种媒介研究甚少,甚至忽略了曾经作为西学东渐主角的传教士的传播者作用。本文采用文献考证法梳理《天演论》出版前进化思想在中国的传播进程,以此探究传播媒介在重大理论的传播过程中扮演的角色。

一、《谈天》——西方进化思想传入中国之起点

《谈天》,翻译自《天文学纲要》(如图1所示),咸丰元年(1851年)出版,作者是英国著名天文学家约翰·赫歇尔(John Herschel,1792~1871),该书的中文翻译者是李善兰(1811~882)和英国传教士伟烈亚力(Alexander Wylie,1815~1887)。

书中详尽介绍了天体演化与自然界进化的思想,天体演化的内容属于进化思想范畴,据考证,该书是我国翻译出版的第一部近代天文学著作,这部著作的出版也是中国人宇宙观发生转变的标志,因此,1859年可以看作是西方进化思想传入中国的起点[6]。

最先将进化思想纳入自身思想框架体系的是康有为(1858~1927),康有为自称“不是读严复先生的论著,而是研读《谈天》《地学浅释》《格致汇编》等科学读物”。

二、《地学浅释》——进化思想系统形成之作

《地学浅释》,江南制造局刊本,同治十二年(1873)出版(如图2所示),美国玛高温口译,华蘅芳笔述,翻译自雷侠儿(Charles Lyell,今译赖尔,1797~1875)的著作——《地质学纲要》Elements of Geology。该书首次向国人传播了赖尔的地质进化均变说。此时的进化思想正如一股洪流在中国开始传播,它虽然缓慢,但却坚定。

图1 李善兰及其翻译的《谈天》

图2 华蘅芳及其翻译的《地学浅释》

华蘅芳(1833~1902),字若汀,金匮(今江苏无锡县荡口镇)人。晚清时期我国著名的数学家、教育家和翻译家,华蘅芳少年时代便爱好数学,能文善算。青年时期曾求学于上海,与著名数学家李善兰交往,李善兰向他推荐西方代数学和微积分。华蘅芳的著作有《行素轩算学》《笔谈》,其中《笔谈》一书,更是凝结了他一生的心血。华蘅芳毕生致力于研究、著述、译书、授徒,工作勤奋,淡泊名利,在科技方面做了大量珍贵的工作。

《地学浅释》序中提及,“华君晨起即往玛君家中,日中而归,食罢复往,以至于暮[7]”,由于华蘅芳对“西国文字未能通晓”而“玛君于中土之学不甚周知”,他们为了一些新名词的推敲琢磨,“观其脸色,视其手势”,反复斟酌才“以笔墨达之”。

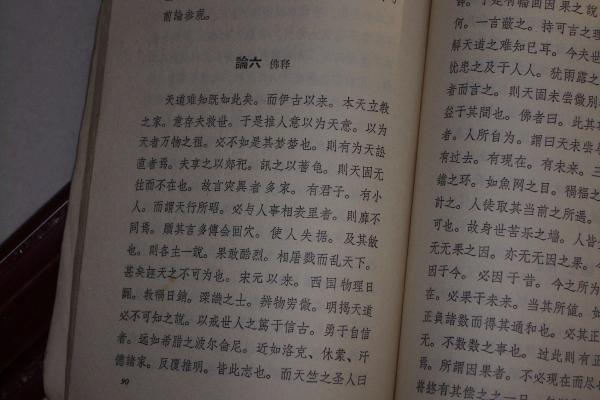

《地学浅释》第13卷集中讨论了生物进化,论述了“生物渐变”说,在谈及生物渐变时说:“古时之地学家,地球上之生物,常以灭一世界再生一世界为之所以。然今之地学家,疑古说之不确,自古至今,各生物之形皆渐变,看之似绝然大异,然中间之间相去必甚久,故人未能寻其渐变之迹。

盖今人已考得古生物,尚不过万分之一也”指出“造叠层殭石表,因愈造愈密,其中间,每有新得之物添入,人视之,宛似每期之物,皆由渐而变”。关于生物渐变的原因,《地学浅释》解释到,“生物之形渐变,不独古时然,即考现今动植之物,亦有渐变之据。

其每物类之渐变,各有其故,非偶然也。此事另有专家考之”,卷十九还谈及生物的变化与环境之间的关系,“知某处之物,因其地形水土渐改变,故某物之属渐繁盛,某物之属渐衰息”。

该书还提到了拉马克和达尔文,并简要比较了他们在生物进化主义上的不同:“勒马克者,言生物之种类,皆能渐变”,随后书中又提到,“可自此物变至彼物。此说人未信之。近又有兑儿平者,言生物能各择其所宜之地而生焉,其性情亦时能改变。[8]”据史料考证,文中出现的勒马克、兑儿平即为拉马克和达尔文的音译。

至此,生物进化主义及其最重要的代表人物在19世纪90年代前都传进了中国。《地学浅释》对生物进化论在华传播的历程中起到了重要的先锋作用,对晚清社会产生了巨大影响。该书多次再版,被列为多所学校的教科书,康有为、谭嗣同、梁启超等人都受过其影响。

梁启超在《读西学书法》一书中这样谈到“人日居天地间,而不知天地作何状,是谓大陋。故《谈天》《地学浅释》二书,不可不急读。二书原本,固为博大精深之作,即译笔之雅洁,亦群书中所罕见也。[9]”

达尔文在贝格尔号的航行日记中记录了他第一次阅读《地质学原理》一书的情形,达尔文写道:“我所做的一切,都应归功于学习研究了他的伟大著作。[10]”。此书对达尔文进化论的创立有重要的催媒作用。达尔文在接受赖尔的地质均变论思想与亲眼所见的物种变化后逐渐催生出了进化论核心思想——自然选择理论,有科学史家曾断言,《地质学原理》和《物种起源》两本著作是后世称为进化论思想的两座高峰。