张岱后人 张岱有说:人无癖不可与交 以其无深情也;人无痴不可与交 以其无真气也

张岱有说:人无癖不可与交,以其无深情也;人无痴不可与交,以其无真气也。

纵观我半百的人生,所交之友,大多还真是有深情有真气的人。

癖与痴最能娱己娱人。深情与真气相投,是同好,同好是交友的基础,然后成同道而喜乐无穷。

崔文川兄与我,有太多的情趣喜好相同。搜书藏书自不在话下,在藏书票方面我们有共同语言。照理我们应经常品茗把盏,掏心扯肺地相聚成欢的。而老天弄人,至今我们也没有见过几面。

一个在成都,一个在西安,要像身边的朋友一样常聚,自然是有些难。而他并不是一开始就在西安讨生活的,从他的名字可以看出,四川与他十分密切,我遗憾的是,几乎同龄的我们,并没有在成都就成为朋友。

第一次知道他是在龚明德老师家,那时我和龚老师是邻居,我常到他家去。有一次,他拿出一张用相柜装裱好的藏书票给我看,有A4的纸那么大,好像藏书票上的像就是明德老师。当时我很惊讶,这么大的藏书票,像是一幅画作,与我想象的藏书票有天大的差别。

对藏书票我也有些了解,我收有李允经的《中国藏书票史话》,吴兴文的《我的藏书票之旅》《我的藏书票世界》,子安的《藏书票之爱》《西方藏书票》等不少的关于藏书票的书。

我喜欢藏书票,但我并不收藏书票,不仅不收藏藏书票,任何东西我都不收藏,就算读书搜书,我也是以体验生活为准则的。所以在吃喝中可以看出我的真性情,可以看出我对生活的热爱大多表现在口腹之欲上。

但自我看到了崔文川给明德老师设计的这款藏书票时,心里谋生了想拥有几张的愿望,也谋生了要认识崔文川的想法。

众所周知,藏书票无论怎么大,也不可能大得过书的,它跟邮票一样,是方寸天地,于方寸间见大世界的窗口,也从中洞察到作者、藏家的内心世界。藏书票在私人手中,就像是官员养的二奶,一般情况下是私密得紧而不示人的。

而崔文川这款藏书票,让我的心头一亮。他撕下藏书票作为私密艺术品的面纱,让它成为一件精美的艺术作品装进画框里,挂在书房,拉丁文的EXLIBRS告诉大家,这屋子里的是“我的藏书!”

崔文川他把藏书票的功能发扬光大了。我乐见他多作些可以挂在书房里的藏书票,与其他的艺术品争辉,而非做那些让人风雅地当书签用的藏书票。

喜欢藏书票、爱制藏书票的崔文川,我先入为主地就肯定了他一定是爱书的人。藏书票是袖珍的版画,我想他一定也是钟情艺术的人。而且我还一厢情愿地想,爱书爱艺术的崔文川,一定也跟我一样,人生的况味里是无酒无肉不欢的。

第一次见到他,在成都的燕露春茶舍,他是燕露春主人的朋友。见到他时,燕露春的唐堂主没有给我们互相介绍,以为我跟他们一样,有着同样喜好的人相聚,早就应该是老朋友了。

我请他们去吃火锅。初次见面的朋友,就像是遇见了武林中同道,是要试试杯的,仿佛较量气功的底蕴,杯中之物能承载几斤几两。

那天我喝多了,没有什么记忆他是不是也喝得够呛,他怎么离去的,我不知道。从此又是几年不得相见。

果然,文川兄的名字藏有与四川的秘密,他祖籍山西定襄,因他父亲是当年的南下干部,所以他出生在四川成都。

他曾畅游在四川的文化圏里,我相当多的朋友他都认识,而且,他在与阿年先生一起共

事时,我们居然在一个院里子。

阿年先生是我非常崇敬的艺术家,我曾帮他出过本《怀念旧居》的散文集,书中旧居之一的石马巷六号,我也在那里搞过工作室,与阿年先生楼上楼下,文川兄说,那时他就跟着杨老师(阿年)在办艺术杂志。

“说不定我们见过呢。”我说。

“说不定我们见过呢。”他说。

我们做着同样的事,而他在成都生活的轨迹中,居然没有与我交汇的地方,这算不算是老天在使怪呢?

老天让我们捉迷藏,有轨迹却没时间相汇。他跑到西安去,才现出身来,以藏书票的姿势,以火花的姿势,以长安笺谱的姿势,以办杂志的姿势向我打招呼:“时间到,你没有捉到我。”

第八届全国民间读书年会在成都开,他为读书年会制作了藏书票,其间,我们终于有了再次见面,一起去了求知书店买书,他还介绍了很多朋友跟我认识,特别是早就想认识的李高信先生。他的朋友多,我们也没有什么交流,连酒都没有喝到。

朱晓剑同志爱在QQ群里发消息,说崔文川什么时候要来成都,无数八回的“狼来了”。不过晓剑兄去西安后,倒是给我带回了文川兄给我制作的藏书票。

期待与文川兄聊读书也好、聊搜书也好、聊藏书票也好、聊文坛掌故也好,不能择日,只能撞日。

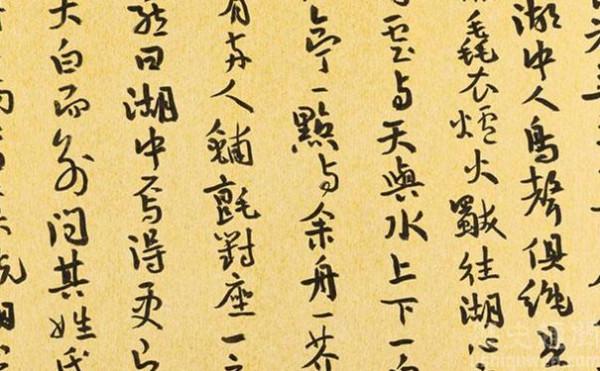

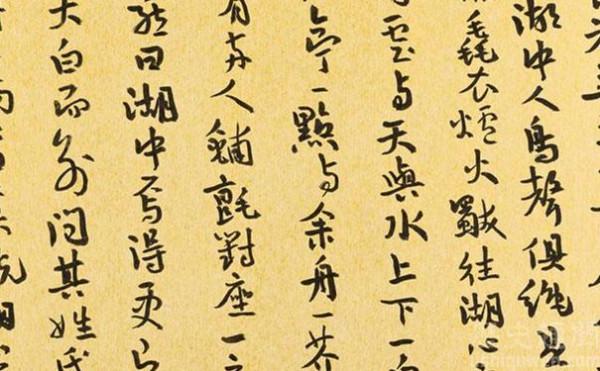

最近,文川兄真的来了一次成都,他给流沙河、龚明德、朱晓剑和我带来了他制的长安笺纸。在他下榻的毓秀苑书香主题酒店,我们撞到了一起,他展示流沙河先生给他题的《雅玩》和《汇文成川》。

各地与文川兄交往的朋友很多,都是爱读书藏书的人,他给很多朋友都制有藏书票。文人雅兴,以美文写出他们心中的崔文川,期待将这些文友往来汇在一起,汇文说文川,这便是《汇文成川》的来历。

我想,人生的最高境界大多都是玩出来的,用心地玩,就成癖成痴。

文川兄玩火花、玩藏书票,再玩长安笺谱,跨时三十余载,收藏既丰,制作成家。他的痴,让人想起王世襄,玩出了文化玩出了传承,这就是“雅玩”了。

用奥勒留《沉思录》的方式来说,从董桥的《藏书票史话》那里,我知道了藏书票的历史;从吴兴文的《我的藏书票之旅》和《我的藏书票世界》我知道藏书票里有故事,从李允经的《中国藏书票史话》中,我知道了藏书票在中国也有一个江湖。在崔文川的“雅玩”里,我懂得了藏书票的艺术。

在藏书票的世界里,我认识并理解了崔文川的癖与痴。