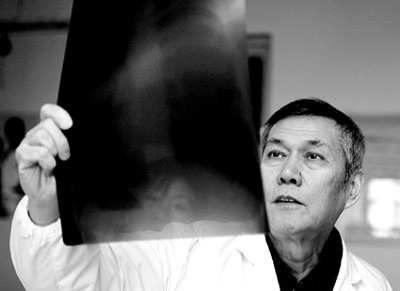

32 桂希恩 2008年“白求恩奖章”获得者——桂希恩

2007年11月30日,桂希恩教授应国务院总理温家宝之邀,重返河南,跟随温总理探访了文楼、后阳两村,走访了多户艾滋病感染者家庭,并和艾滋孤儿们一起吃了饺子。 当天晚上,温总理在上蔡县听取了艾滋病专家关于艾滋病防治的介绍和意见。

在场有很多北京的专家,温总理首先点了桂希恩的名,“桂教授,你先讲。”桂希恩说:“我很惭愧,在场的有不少专家都是大专家,比我了解得更多,但总理要我先发言,这是对我的信任。” 桂希恩就他所进行和了解的艾滋病防治工作,谈了一些看法和观点。

温总理是在2004看了央视关于桂希恩的事迹后了解桂希恩的,并为桂希恩的事迹所感动。当年6月11日,在湖北考察的温总理专程来到桂希恩家中看望了桂希恩教授。

走进这位教授家的客厅,温家宝就紧紧握住他的手说:"我在电视上看到你的事迹,很感动。我还在最近召开的两院院士大会上表扬了你。你是一位好医生”。 “一位好医生”是总理对一个医务人员的最高评价。

作为中南医院一名普通的传染科医生,桂希恩以一个知识分子的良知,以一颗天使般的心灵向艾滋病瘟神开战,向与科学相悖的愚昧无知开战。他被评为2004年十大感动中国人物;2005年底,美国《时代》周刊选出了全球18名医疗英雄,他是其中之一。

大学毕业远赴青海 桂希恩,1960年毕业于武汉医学院,主动要求到条件最艰苦的大西北——青海从事地方病和传染病的防治工作,十六年来为了他所热爱的工作,他走遍了青海的沟沟坎坎,在和温总理的交谈中他仍能清楚地说出那熟悉的地名。

1976年,为了照顾年迈的父母,桂希恩调到了武汉大学中南医院。1981年赴美国进修学习,也是在那时桂希恩接触到了艾滋病,当时认为这种病是通过同性恋来传播的,所以他很自信地对他的美国老师说:“在我的有生之年,中国不会有这种传染病,因为中国的传统道德与西方不同。

” 然而一个十分偶然的机会让桂希恩和艾滋病打上了交道,也让他和河南省上蔡县文楼村的村民结下了不解之缘。

关爱艾滋病病人 1999年6月,去北京开会返回的途中,桂希恩在河南下了车,在当地一位医生的带领下,他第一次来到了上蔡县文楼村。这个村子里病人很多,而且这些人都卖过血。他抽取了一些病人的血样带回武汉要作艾滋病检测,检测的结果大大出乎他的意料,他的发现让“中国艾滋病第一村”浮出水面。

为了彻底摸清疫情,桂希恩利用节假日乘长途汽车去文楼村调查,克服了常人难以想象的困难。他提着幻灯机,拿着自己制作的幻灯片,走村串户告诉村民如何预防不被感染,告诉他们如何使用安全套……更多的时候,他会带上药品,发放给那些已出现症状的病人,以减轻他们的痛苦,碰上生活困难的病人,他还要资助几百元钱。

每次去河南,来往的路费和给病人的检查费都是自己掏腰包。这样的事他做得太多了,做过也都忘记了,但老百姓都记在心里。

还有当地政府,一位县长内疚地说:“我们经历了隐瞒、认识和主动争取治疗的过程,桂教授看我们县资金困难,从武汉给我们寄来一万元,那全是他个人的钱……” 为让艾滋病患者享有同样的生命尊严,为了证明艾滋病正常的生活接触不会传染,征得家人的同意,桂希恩毅然将来汉治疗的5位艾滋病人接到自己家中住了五天,带他们游东湖、逛武汉长江大桥以满足他们的心愿,和他们同桌吃饭,为他们夹菜,让五位病人感觉如在自己家里一样,那浓浓的情意永远留在了文楼村人的心里。

桂希恩的调查引起了国家的高度重视,他曾长期关注的文楼村,如今已经变成了“中国艾滋病关爱第一村”,是目前中国艾滋病防治工作做得最好的村子。 不光是对艾滋病人,对所有普通患者,桂希恩都把他们当作自己的亲人一样看待,为了患者的利益,他可付出自己的一切。

有一天,桂教授在上门诊时,胆囊炎的老毛病突然发作了,可他坚持上专家门诊,不久,人们发现他晕到在洗手间里,醒来后的桂教授怎么都不肯让同事给他打吊针,“门诊病人还在等我呢!

”同事们只好架着给他挂上了点滴瓶。但打着吊针的他硬是挂着吊瓶坐到了诊断桌前,患者们见他带病上门诊,纷纷劝他回家休息,他笑着拒绝了,因为他的病人中以生活困难的居多,来回的车费对他们来说,也是一笔不小的花消。

不能让病人花冤枉钱。医院领导也劝他将胆囊炎手术做了,用腹腔镜做手术四天就可以出院,他笑着说,谢谢,再缓一缓吧。 桂希恩就是这样一位心中只有别人,唯独没有他自己的人。

他用自己的血肉之躯筑起了一道防治艾滋病疫情的城墙。 知错即改的桂希恩 桂教授的学生至今还记得,在桂老师的电脑里,至今仍保存着2000年他亲笔写的一封“认错信”。上世纪90年代长江流域一些地区陆续诊断出一些“黑热病”患者,桂老师和两位同事根据自身和全省的资料撰写了一篇有关“黑热病”的文章,发表在某权威杂志上。

可这些患者按黑热病治疗,效果并不好,有的病人不治而亡。在进一步的深入研究后,终于发现这些病人并不是黑热病,而是一种深部组织胞浆菌病。

其后此类患者按组织胞浆菌病治疗,都得以痊愈。尽管桂希恩成为发现湖北组织胞浆菌病第一人,可他更多的是感到愧疚。他在给杂志社的信中写到:“贵刊发表的我们撰写的‘湖北省黑热病流行与防治’,现已证明该文部分内容是错误的。

我们为上述错误向贵刊及读者表示歉意,为挽回影响,建议发表此信。” 桂希恩的金钱观 桂希恩的简朴,让那些走进他家的贫困病人都暗暗吃惊。

陈旧的家具和电器,没有装修过的水泥地和门窗,连电灯的开关都还用着拉绳……这不像一个高级教授的家,一般乡干部的家也比这强多了。那位叫程金的病人离开桂希恩的家时,将别人捐给他的一件新衬衫塞到了枕头底下。

他说:桂教授,你比我更需要它,你穿得并不比我好。 在桂希恩的眼里,钱只要能维持基本的生活就可以,他要将有限的资金去关爱更多的贫困患者,去做他认为有益的事情。 2004年2月,欧洲银行家马丁·哥顿来到中国武汉市,将2003年度艾滋病预防的国际最高奖“贝利·马丁”奖颁给了桂希恩。

桂希恩当场就宣布,将5000美元的奖金捐献给艾滋病防治工作。 出名后的桂希恩 出名后的桂希恩,还是一如既往地从事他的临床、教学和科研工作。

作为医生,不管多忙,每周三上午的专家门诊他总是雷打不动。他面对的是从全国各地赶来的病人。他的病人中大部分都来自农村和贫困山区,最远的来自海南省,推行艾滋病免费治疗一年多来,桂希恩接待了近千名艾滋病患者。

除日常给学生上课外,他对艾滋病防治的研究从未间断过。母婴和家庭内传播是桂希恩近年来的重点研究方向。“在接触到的60对夫妻病例中,只有6对双方感染,这说明性行为传染艾滋病,但也说明单配偶婚内性行为的传染率相当低。

” 美国艾滋病防治专家何大一教授与桂希恩教授联手实施的预防艾滋病母婴传播项目,从2005年6月就开始投入专项资金,在我国湖北、河北、山西三省19个艾滋病高发区建立母婴阻断项目办公室,经采取抗病毒治疗、人工喂养等阻断措施后,母婴传播率从阻断前的38.

2%下降到5%以下,且无一名孕妇死亡。同时桂教授在调查中还发现,儿童因母婴传播感染艾滋病,其潜伏期要短于经血液感染艾滋病。

而生育对HIV阳性孕妇的健康没有太大影响。近日,由桂教授撰写的论文《人类免疫缺陷病毒夫妻间传播的调查研究》及《受血与母婴传播感染人类免疫缺陷病毒者潜伏期的研究》分别发表在《中华传染病杂志》和《中国艾滋病性病杂志》上。

桂教授所在的湖北省艾滋病临床指导培训中心常年对国家艾滋病防治示范区的技术骨干进行培训,并给予技术上的支持和帮助。共举办了39期培训班,培训人员达1200多人,范围涉及湖北、河南、安徽、山西等省。

湖北十堰至陕西漫川关高速公路是国家规划建设的西部开发公路干线银川至武汉公路的一段,也是湖北省第四个世界银行贷款的高速公路建设项目,此前在亚洲一些国家通过世界银行贷款进行的公路项目建设中,发现建筑工人中有不少艾滋病病毒携带者,于是世界银行拿出专项资金对参与高速公路建设的工人进行艾滋病的宣传和教育工作,桂教授作为该项目的承担者,带着17名由学生青年志愿者,沿着项目建设的路线,对施工工人的人数、施工点的社区数量以及娱乐场所、医疗诊所和其他卫生服务机构的分布情况进行摸底调查,并通过问卷的形式进行相关知识的普及和宣传教育活动。

由于桂教授的出色工作,该项目受到世界银行官员的充分肯定和高度赞扬。

由于在关爱艾滋病妇女和儿童方面所做的贡献,桂希恩被授予2006年(第五届)中国内藤国际育儿奖。该奖项是1997年10月由中国和日本创设的荣誉甚高的国际奖项,每两年评选一次,旨在表彰为妇女儿童健康和幸福做出突出贡献的单位和个人。

中央电视台感动中国栏目这样评价桂希恩:他清贫而充实,温和而坚定。仁者的责任让他知难而上。他让温暖传递,他让爱心汇聚,直到更多的人向弱者张开双臂,直到角落里的人们看到春天。他不惧怕死亡,因为他对生命有博大的爱。