历代篆刻名作欣赏

黄士陵(1849-1908),字牧甫,也作穆甫,号倦叟,黟山人。安徽黔县人,他在广州侨寓的时间很长,是晚清与吴昌硕同时代的书·画、篆刻大家,其中又以篆刻成就最高。

他敢于跳出当时影响极大的皖·浙两派,从学习吴熙载、赵之谦的风格入手,最后印外求印,除取法传世的秦汉玺印之外,又取资于钟鼎泉布、秦权汉瓦·镜铭碑碣,并追求重现铜印光洁妍美的本来面目。

较之赵之谦的作品,他的学生李尹桑曾说:"悲庵之学在贞石,黟山之学在吉金;悲庵之功在秦汉以下,黟山之功在三代以上。"确是中肯的评议。他的印作不主张击边残破,而是用薄刃冲刀来重现秦汉玺印原来的崭新面目,

独具一种峻峭古丽的风采。他的章法也往往匠心独运,险象丛生,又能从险中求稳,稳中求奇。边款刻法采用北魏书体,也自成面目,足见他是一位个性极强的艺术家。没有个性的艺术,当然也谈不上是具有创造性的艺术了。著作有《黄穆甫先生印存》《黄牧甫印存》等。

方介堪(1901—1987) 名岩,原名文榘,字介堪,号介庵,别署玉篆楼、蝉园、晚香堂。男,汉族,浙江温州人。1925年春到上海拜访吴昌硕深受推许,同年秋应刘海粟之聘任上海艺术专科学校教授,后又受黄宾鸿之邀兼任新华艺术专科学校教授,同年加入西泠印社,忍西泠印社木版部主任,又与何香凝,经亨颐、柳亚子等人创办“寒之友社”研讨艺术。

曾与张大千长期合作,“张画方印”,珠联璧合,1937年在北京举办“张大千、方介堪金石书画联展”,1946年篆刻作品获“第二届美术展览”首奖,1949年后任温州市文物管理委员会副主任。

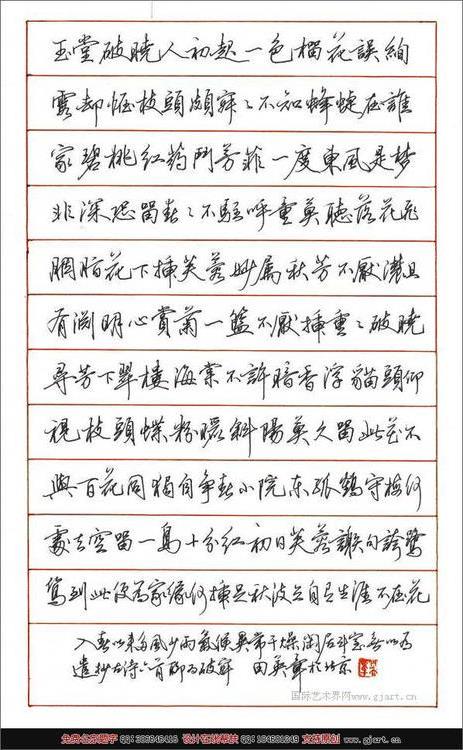

篆刻继承并发扬秦汉玺特别是玉印典雅端丽、舒展洒脱之风格,并吸收皖派邓石如、吴让之雄浑挺拔、飞动流畅特色,所作格局博大,气息醇厚,雍容庄严,独具风貌。

同时擅以鸟虫入印,造型生动而不矫揉造作,格守古法而时出新意.书法与篆刻相称且擅多种书体。作品入选1964年与1966年在日本举办的书法篆刻展、1982年“中日书艺交流展”、1983年“中日二十人作品联展”等。

篆刻作品集有《介堪印存》、《介堪手刻玉印》、《方介堪印选》等,著述《古玉印汇》、《晋朱曼妻薛买地卷考释》、《玺印文宗》等。生前为中国书法家协会名誉理事,西泠印社副社长,温州市文联副主席。

论述:

《介堪印存》、《介堪手刻玉印》、《方介堪印选》《古玉印汇》、《晋朱曼妻薛买地卷考释》、《玺印文宗》

陈师曾

明代以后的文人,对北京城的风情已有了相当的认识,关于它的书与画,渐渐多了起来。清末,洋人打入北京,那时百姓的生活图景,偶可以从他们留下的照片中看到一二,不过这些实景大多已经消失,今人已难体味到了。现在谈起旧北京的生活,有两个人的创作给我们深切的印象。

文的方面是老舍,画的方面,则非陈师曾莫属了。看这两个人的作品,心会猛烈地跳起来,好像被大的悲悯激动了。老舍与陈师曾,都是有慈悲心的人。他们表现底层百姓,有着纯然的情感,然而内中却有大的哀凉。现在醉心京味儿的文人,有时有点故作高雅,只得老舍等人之形,而失之于神。其实京味儿艺术在老舍、陈师曾等人那里,从来就不属于雅士的世界。

前几日看北京出版社新版的陈师曾画集《北京风俗》,内心久久不能平静。作者用了那淡淡的墨,竟传达了老北京的凄苦,民间的生死、街市的冷暖、政治的昏暗,都精妙地呈现给读者。陈氏作画,固然有灵秀的趣味儿,如此清丽、精美,但却毫无做作之态,有一点像鲁迅,俯身打量着芸芸众生,内心深处还是哀其不幸,怒其不争吧。

现在的一些民俗画,不知为何多了一些悠然与唯美。陈师曾不是这样,他借了故都街市的一角,写出了人生之多艰,那情调,是有着深切的韵致的。

陈师曾是鲁迅的同学、同事,关系甚密。他生于1876年,逝于1923年,名衡恪,字师曾。其弟陈寅恪乃史学大家。兄弟二人,在才、胆、识、力诸方面,均过于常人。查鲁迅在北京时期的日记,与陈氏同逛书肆的记载颇多,鲁迅对他的绘画,言有中肯。

《域外小说集》封面题字,就出自陈氏之手。至今,我们在鲁迅博物馆里,还能看到陈师曾的许多绘画。那些作品朴素可爱,全然不同于传统绘画,有一点现代人的情感,动人之处殊多。鲁迅在《〈北平笺谱〉序》中说:“及中华民国立,义宁陈君师曾入北京,初为镌铜者作墨合,镇纸画稿,俾其雕镂;既成拓墨,雅趣盎然。

不久复廓其技于笺纸,才华蓬勃,笔简意饶,且又顾及刻工省其奏刀之困,而诗笺乃开一新境。”

《北京风俗》收作品七十幅。多为底层人的写真,像收破烂者、吹鼓手、拉骆驼、说书、喇嘛、卖糖葫芦的、磨刀人等等,真是一组斑斓多致的人间风俗图。他的构图颇为简单,人物大多传神,而不废笔墨。像印象派与写意派的融合,疏散着现代人的审美情调。

陈师曾画人以神带形,形简意深。作者只表现单个的人和几个器物,但你看他的画,却像背后有辽远的背景,旧京的凄凉、喧闹、贫困均呼之欲出。他之后的许多画家表现北京,均竭力昭示故都的繁华、京韵京味儿,不过好像不及陈师曾那么举重若轻。

《北京风俗》像一篇篇小品文,内容看似单调,实则有长长的情思。看他的作品常让人想起丰子恺来。丰氏作画有一点禅趣儿,惟美的倾向较浓。陈氏则像个半是冷酷半是微笑的智者,有着无量的哀凉。

丰子恺的笔下人物清凉者较多,可谓以善对恶;陈师曾却在灰色的环境发现人性的脆弱,即使是典雅之图,可读后却有难言之隐,好像拖着长长的苦影,人世间的酸甜苦辣,尽入其中。研究北京的风俗与知识分子的关系,陈师曾提供的话题,不知要超过别人多少倍呢。

中国的文人画,过去一直有点顾影自怜,惟缺少哲思,一直不被世人看重。自陈师曾出,面目一新,旧的套路打破了,可谓开辟了新的途径。有学者说《北京风俗》里有西洋画的影子,但平常人并不能看出,真真是高的境地。以域外的审美观糅于笔端,写国人的精神,且颇带东方风情,是殊难之事。

陈师曾以惊人的妙笔,达到此等境地,暗示了文人画的巨大潜能。中国旧画中有许多好的表现因素,只可惜作画人观念陈旧,老气横秋,与今人趣味甚远。但聪明的人只要精神一变,以现代观念泼墨点染,便会有新奇的气象。

林风眠之写江河野趣,吴冠中的描写都市生活,气韵上外接西洋的个人意识,内衔东方的写意精神,真的是东西合璧,趣味良多。陈师曾以来,这样的高人不多。关于北京的风俗画,我看了许多,惟陈氏的印象深深,不忘于脑海,这也证明了大师之作,逆俗震伪,有洗心革面之气。文坛与艺坛上,要寻找这类的人物,已不容易了。

摘自《文汇报》孙郁

高2.2厘米,边长2.4厘米,重114克。

方形,龟钮,龟颈前伸,头微昂。

1956年湖北云梦春光出土,现藏湖南省博物馆。

吴俊卿(1844--1927),原名俊,初字香补,中年更字昌硕,民国元年以后以字行或署仓硕、苍石,别号缶庐、老缶、缶道人、苦铁、破荷、大聋、酸寒尉、芜菁亭长、五湖印芒等,浙江安吉人。他是晚清最后一位杰出的大艺术家,在诗、书、画、印等方面,超绝古今,自成一家,成就极高,其流风余韵一直到当代。

他的青少年时代曾历尽饥寒,但对艺术的追求却从末停止。虽曾在五十五岁那年当过安东(江苏涟水)县令,但一个月以后便辞职了。

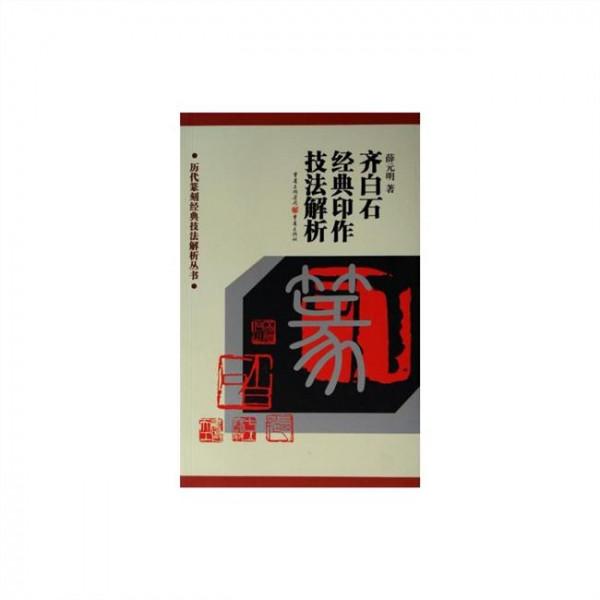

他的篆刻从浙派入手,后受邓石如、吴让之、赵之谦的影响,上追秦汉玺印,尤能貌掘气盛地作石鼓文,以玺印封泥、砖甓---瓦及碑碣等书体融入书法、绘画、篆刻的创作。篆刻用刀化钱松、吴让之的刀法为一种新的刀法,钝刀硬入,使他的创作别具一种古拙浑厚、苍劲郁勃的气息,有别于他之前的任何一位高手,实在是一位食古能化、自出新意的大家,其印谱有《削觚庐印存》、《缶庐印存》、《吴昌硕印谱》等行世。

“鲜鲜霜中菊”,这方印是吴昌硕七十二岁时,为老友王一亭刻的印,“菊”字也作“鞠”。由于他在石鼓文书法上的精湛造诣,故在用笔、结体上都能不蹈陈规旧辙,变化万端又能冥会古人法度。

“鲜鲜”二字采用重文写法,五字作四字处理,在大小错落中达到平衡。又因为他以圆杆钝刀硬入印石,故而所作印章浑朴高古之趣为前人所不及。此印印面中间微凸,印边略细,所钤印花有一种中间浓、四边淡的绘画效果。

“湖州安吉县”、“泰山残石楼”,“园丁生于梅洞长于竹洞”三印有异曲同工之妙。除了三印全部带有界画的朱文之外,三印均采取了合文的手法。

合文手法在秦汉玺印中不乏先例。他在“湖州安吉县”此印边款中也有“两字合文,古铜器中见此”的记述。所谓合文,就是根据布局的需要,把两个笔画较简的文字经过巧妙的穿插,使之只占一个字地位,好象是上下、左右结构的一个字.

这三方印中,“安吉”、“泰山”、“生于”都只占一格,相安无事。全印单数字排列成双数字那样的均衡,因此在统一中体现一种意料之外,情理之中的新意。

前二印下部之边厚于上面的边,增强了全印的稳重之感。而界画、边栏有时也束缚不了印文如“楼、生、洞”靠边的字,或搭边或借边,而第三方印中“洞、长”等字,竟有不甘束缚,欲夺框而出之势。

使全印在平衡中有一种动势,他对绘画一向主张“画气不画形”,故在他绘画中也常见这种气势。

“泰山残石楼”一印中,文字及边框或粗或细,或疏或密,变化无穷。作者对这种古掘刚健的,带有汉砖文趣味的书法早已烂熟胸中,因此刻印如信手拈来,而手中的刻刀就是一支可以随意挥洒的毛笔了。

“暴书---”一印是他四十二岁时所刻,“ ---”即“木榭、舞榭”之“榭”字,在屋子里射箭,那是讲武堂的房子了。

此印右密左疏,颇见匠心地开启好了透气的门、窗,因此实而不闷。刀法冲切结合,老辣中带滋润。那垂笔中带有斜口刀一样的很有特色的拖脚,在《孟鼎》中也可见到,可谓他学习历代碑碣,进入化境的范例。有几处笔画与边框相粘连,这在封泥中也可常见到。

“千寻竹斋”,这里同时列出四方,为的是让人们欣赏他章法上的变化。遇到同样内容的文字,要创作数印而不能雷同,方法不外乎朱白文变化,大小篆变化,笔画增减及边框的变化,流派风格、或工或细的变化,再有就是章法上的变化。

第一方,白文刻法,尺寸较小,上边两个笔画少的字占地少,有疏上密下的厚重感。

第二方,“斋”简写后,使左右两字垂脚均可伸长,且有两边虚处相互呼应之妙,中间两字也密上而疏下,全印使人有一种特别疏朗空灵之感。

第三方,“斋”字则仍用繁写而单独占全印一半地位,右半部分则密中间而疏上下,做到虚中有实,实中有虚。

第四方中,笔画少的“竹、斋”二字一反常规,竟占地大半,而笔画多的“寻”字却甘心避让,这种章法在将军印中是不难见到的。此外,“斋”的借边,“竹”的左右穿插,“千”字与“寻”字中心垂直线的统一,四条边粗细不一等都是此印高超之处。

“吴俊卿信印日利长寿”,是一方多字白文大印。其磅礴的气势,无论较之于秦汉玺印,还是明清各派,都无愧是叹为观止的杰作。吴昌硕的篆刻之所以浑朴、苍古,又不失遒劲、凝炼,完全得力于他的书法。

刀法、章法与有笔有墨两者不可缺一。面对这样一方笔画自然天成,古趣盎然的佳制,会使我们联想到千年的古柏,巍峨的泰山,或者是搏击长空的雄鹰和力拔山河的项羽,我们仿佛听到汉高祖刘邦在击筑而歌:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!”使人们领略到一种阳刚恢宏之美,一种有别于小桥流水人家,有别于春江花月夜的雄强之美。

“安吉吴俊章”,仿汉将军印章法,使刀如笔,遒劲方折的线条,给人一种力度美,文字之间欹侧自然,尤其中间“吴俊”二字,左抑右侧,上提下伸,增添了全印的动感。印章右、下两边的较多的留红,极其生动地烘托了印文。

“雷浚”全印二字,一为上下结构,一为左右结构,其用刀完全表达了他的书法中大气磅礴的笔意,厚重沉着,痛快畅达。其击边之法也表达了刻刀无法表现的艺术效果。任意斑剥,使意趣古掘淳朴,似无意而实有情。

“浚”字右下伸脚打破了左旁三点水平直齐整的局面。由于在“雷”下及“水”下辅以几处残破的凿痕,因此并不使人有突兀之感。

而“雷”字采用繁写,使文字拉长后能与左边“浚”字协调统一。此印最令人振奋,耳目一新之处,是大胆地将上部边框加厚、加重,与下部轻细之边,有意人为地造成一种险象,十分醒目而使人回味无穷。而这种印边的自然处理,正是他吸引了封泥自然而不规则的边栏特色,融入了自已的作品。吴昌硕在学习封泥上,可说是作出了可贵的尝试,获得了巨大的成功。

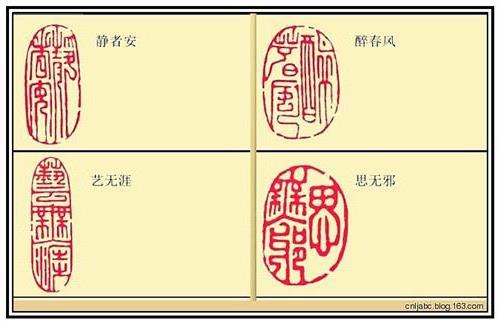

黄牧甫印作精品欣赏

在近代篆刻史上,黄牧甫跟吴昌硕都是在篆刻艺术上各自开宗立派的大师?而且同样兼擅书画,堪称一时瑜亮。黄牧甫比吴昌硕出生晚五年,又比昌硕少活二十四岁,加之晚年僻处乡曲,不像昌硕那样声华远播,但在艺术上是各有千秋、不分轩轾的。

一、牧甫的生平梗概

黄士陵,字牧甫,亦作穆甫、穆父,晚年别署黟山人、倦游窠主。青年时,书斋取名蜗篆居;中年一度名延清芬室;晚年所居曰倦游窠、息倦窠、古槐邻屋。安徽黟县人。清道光二十九年(一八四九年)出生於家乡黄村,他的父亲黄德华,字仲和,是个读书人,诗文之外,还通文字训诂之学,著有《竹瑞堂集》。

牧甫由於家庭濡染,少时便对篆学发生兴趣,八九岁开始学习刻印。同治二年(一八六三年)他的家乡因太平军与清军在那里展开了激烈的战争,兵燹所及,流离颠沛?其困境是可以想见的。

父丧不久,牧甫的嫡出之兄,即提出分家,他要独占一半:牧甫为继母所出,其生母与牧甫弟妹;亡人共得一半。牧甫之母为此气得自缢而死。按当地俗例,非正常死亡不得入祀祠堂,经牧甫哭争?始获准暂厝於家祠。

自母之逝,牧甫哀毁逾恒,卧母棺之侧守灵者半年,孝行闻於乡里。为了照顾弟妹的生活,还未到二十岁的牧甫,迫得离开家乡,跑到江西南昌去谋生活了。

关於牧甫青年时代的生活,我们可以从他四十八岁那年所刻『末伎游食之民』一印的边跋中得到一些消息。边跋写道: 『陵少遭寇扰,未尝学问,既壮失怙恃,家贫落魄?无以为衣食计,溷迹市井十余年,旋复失业,湖海飘零,藉兹末伎以糊其口。

今老矣,将抱此以终矣。刻是印以志愧焉。这里所说,当指曾在南昌作过多年店员的事。据少长南昌、又癖崇牧甫的傅抱石先生在一九四零年所写《关於印人黄牧父》一文(载《傅抱石美术文集》)所述,牧甫曾在南昌东湖之滨百花洲的『波月轩』照相馆任职,抱石先生少时还见过这家铺子的招牌。

至於牧甫具体的职责,据说是招呼一切来照相客人,如收定钱、写号单等。傅文还谈到:『但牧父先生对此是很不尽职的,天天有很多人进店,而不是来照相的,只是来找牧父先生谈天,甚么金石书画,他们一谈就半日。

老板不高兴了,不但招徕不了顾客,反而弄的损失茶水,於是离开了那照相馆。』当然,这绝不是牧甫初到南昌时已经如此,而是居住了一段日子,艺术上有了一定名声之後的景况。

抱石先生还谈到:牧甫有位胞弟厚甫以擦笔画像驰名南昌,在董家塘小巷内设『澄秋馆』为人画像。牧甫先生失业後,就住在弟弟那里,靠卖字卖印过活。有一年农历十二月廿八日,有人拿了一本汉碑的拓本求售,索价八元,牧甫和弟弟正在吃饭,身无分文,也不顾弟妇的阻止,脱下皮袍,马上上当铺典了钱,把拓本买下来。

热切追求艺术的寒士生涯,於兹可见。过去曾有人说,牧甫与『从兄』在南昌曾开设过照相馆,看来是一种误传。不过,牧甫先生作店员时,尽管是作写单等工作,对显影、定影黑房技术还是有相当认识的。容希白师旧藏《穆甫杂录》原稿,其内抄有显影、定影的配方就是明证。

牧甫在南昌住了多少日子,没有留下确实的记载。『胸有方心身无媚骨』巨印印跋说:『时戊寅(即一八七八年,牧甫三十岁)夏五月牧父客豫章(即南昌)作』、『刘庆嵩印』印跋说:『岁己卯(即一八七九年)客江西』,接著的年份未见印刻和边跋,无从推知其行止。

但一到光绪八年壬午(一八八二年)的印跋,便大量地出现时客羊石』、『作於佗城』、『寓粤中作』等等的话,可能在此之前的十多年一直都住在南昌。

光绪八年(一八八二年) ,牧甫来到广州,这时已经三十四岁。广州无论经济、文化等方面比南昌活跃,这对欲以鬻艺营生的牧甫来说,无疑是比较优越的条件。

抵粤翌年,名士符子琴就为他代定了刻印的润例,加以推介。当时在广东担任将军的长善,是一位雅爱文流的官僚,一时文士像沈泽棠、梁肇煌、梁鼎芬、文廷式等,或延入幕,或为座上客。长善的儿子志锐,字伯愚,光绪庚辰进士,後授编修,是瑾妃、珍妃的从兄,他十分钦佩牧甫的篆刻,请他刻了很多印,而且在经济上经常周济他。

我们试读『同听秋声馆印』印跋便可了然:『士陵篆刻无所师承,每自愧不足为知己者用,而偏中伯愚太史嗜痂,太史将闵其饥寒而周之耶?诱之而使之至是耶?将有以为取乎此也。

』牧甫在广州很快便结识了一班文士,以及爱好书刻的官员,他们给牧甫提供习艺的金石资料,在生活上也支持他,正因为有了像志锐那样有力的人物的揄扬荐举和大力资助,所以才有机会到北京国子监去求学。

牧甫是在光绪十一年乙酉(一八八五年)八月到北京国子监肆业的。那是全国最高的学府。由於一段时间他失过学,这时亦年已三十七岁了,所以只侧重在金石学方面下功夫。

北京是文物荟萃之地,又得从盛昱、王懿荣、吴大澂等名家问学,视野扩大多了,艺术提高也很快。那段时间刻印也不少,印跋中常有『游笈停都门』 、『志於南学西舍』的话。光绪十二年(一八八六年)八月起,牧甫以国子监祭酒盛昱之命摹宋本《石鼓文》,准备将刻石置韩文公祠壁,学录蔡赓年担任校文,未全部刻竣,牧甫便有广州之行,续刻的工作,由拔贡生诸城尹彭寿担任。

光绪十三年(一八八七年),两广总督张之洞、广东巡抚吴大澂在广州设立广雅书局从事经史的校刻。牧甫与吴大澂有旧,大澂便邀请牧甫来广雅书局校书堂担任校刻工作,凡广雅书局所刻好几百种书籍,扉页的篆书,多出牧甫之手,遇上得意之笔,背面还写上『光绪某年黄士陵署』的字样。

钱君匋先生那文章和乔曾劬的《黄先生传》都说牧甫是大澂的幕客,我以为不如说是座上客比较妥当。牧甫绝不是行政人材,也不一定有兴趣於仕进,乔氏所写的传说:『(大澂)讽以纳粟为官,先生夷然不屑。

』我以为是可信的。而作为金石学者的吴大澂,许多金石器物的墨拓、整理工作,是需要像牧甫这样的人来帮助的。光绪十四年(一八八八年)五月,吴大澂借到川沙沈树镛宋拓《刘熊碑》,以赵撝叔的双钩本加以校定,曾请牧甫用端石重为摹勒。

同年七月,大澂又请牧甫与尹伯圜合作,将他所藏的古印,编排钤印为《十六金符斋印存》三十册。不久,吴大澂调河东河道总督。

牧甫仍留在广雅书局校书堂工作。(原设在南园旧址,即广州市文明路与文德路交界处的中山图书馆)。广雅书院为张之洞所创办,院长梁鼎芬是牧甫的旧好,因此他为这所学府也贡献了力量。广雅书院特制的印有『广雅书院』的青砖,及印有『广雅』的瓦当,都是牧甫手笔,乃至连藏书橱两门用磨沙玻璃磨制的『广雅』二字,也是牧甫所作。

院中印章固其刻制。据老辈相传:过去『无邪堂』有一石碑也是他写的,今已无存。而『文革』前仍保存的《广雅书院教规》、《创建广雅书院奏摺》、《请颁御书扁额摺》的篆额,虽无题款,但一看便知是牧甫的书迹。

即使说是张之洞篆的《许君说文解字序》,也可能为牧甫所捉刀。牧甫在校书之暇,鬻书卖印,生涯并不寂寞。其中为黄绍宪、俞旦、李茗柯兄弟、欧阳务耘、龙凤镳、孔性腴、江仁举、潘宝璜、锺保珩、伍懿庄等刻印较多,多者约百方,少者亦数十方,其他如张之洞、梁鼎芬、潘兰史、黄遵宪、苏若瑚、潘衍桐、朱一新、康有为、陈乔森、胡汉秋等也各有一些。

外地的不少女士也经常来信求印。

牧甫在广州还有这么一段韵事。李茗柯与他的四兄雪涛、六兄若日,同时拜牧甫为师,或习篆刻,或问书画。茗柯的父亲对牧甫所藏的汉吉羊大镜倾慕备至,亟欲得之;但牧甫却视如性命,不肯割爱。

李父便每日遣其婢给牧甫送点心,希望通过这样的表示,得偿所愿。不久,牧甫锺情於其婢,这件精美的汉镜便作为聘礼而入於李家了。这位李家之婢姓朱,为牧甫生了一子名子牧(早夭)和两个女儿。据说牧甫婚後,曾在今广卫路的华宁里居住过。

牧甫第一次来粤,住了近四年。第二次来粤,一住便十四年,到光绪二十六年庚子(一九OO年) 五月才离开广州回安徽,这时已经五十二岁。前後一共在粤十八个年头。『臣度上言』印的印跋说:『牧甫篆刻,时乙未(一八九五年)夏四月舟次歙东尾滩埃港。』这告诉我们:牧甫在粤期间,曾回安徽探望过,或许是为以後回乡作准备吧。

牧甫少小离开了家乡,浪迹天涯,年纪大了,就想著家乡,他後来以『倦游窠主』和『息游窠主』自号,正是这种心情的反映。本来,五十二岁,正是如日方中的时候。以牧甫的才华和当时的健康情况,在艺术上应该再事创造,但他过早地产生退隐的意念了。

这是令人叹惜的。光绪二十六年(一九OO年)回到故乡黟县,仅仅住了两年光景。到光绪二十八年(一九O二年)秋间,便为湖北巡抚、署湖广总督端方所邀,又带同大儿子少牧一道到武昌去,协助端方从事《陶斋吉金录》等书的技术性辑著工作。

当然,这时也刻了好些印。除为端方、褚德彝等镌刻外,在广州的盛季莹等旧好也去函索刻。《黟山人黄牧甫先生印存》卷首的『倦游窠主五十四岁小景』,就是住在武昌时由其擅绘人像的弟弟厚甫据摄影彩绘而成的,逼真如同照相。

牧甫在上面题了这么一段文字:『光绪壬寅游笈停鄂州,食武昌鱼,适逢贤东道主,既无弹铗之歌,又乐嘉鱼之美,处之稘年而貌加丰。』这正是当时生活的一个侧面。

光绪三十年(一九O四年) ,牧甫归老故乡,从此不再复出,这时才五十六岁。他寄情於故乡秀丽的山水,又解囊存恤孤寡,周给贫困,很得乡人的称颂。对於同乡书法篆刻爱好者的求索,则有『在黟减半』的优惠。

後来由於修建自住房子被人诬告侵占土地而对簿公堂,情绪很受刺激,加之哮喘复发,身体逐渐走下坡。本来,回乡以後,对艺术的研究,牧甫并没有放松过。光绪三十四年(一九O八年)正月开春,他还刻一方『古槐邻屋』的印章,才隔两三天,在正月初四日,便病逝於家,享年才六十岁。

牧甫是个国子监学生,一生中有两次作为贵官的座上客,要想仕进,不是没有机会的。但他始终自得其乐地过着鬻艺自给的廉介生活。这彷佛有点像他曾经私淑过的完白山人邓石如,牧甫晚年常常自称『黟山人』 ,或许多少也有这点意思吧。

端方在挽牧甫的长联中写道:『执竖椽直追秦汉而上,金石同寿,公已立德,我未立言;以布衣佐於卿相之间,富贵不移,出乃名臣,处为名士』。可说搔着 痒处。

最後,附带在这里对近人某些有关牧甫的叙述,作必要的澄清。一个是牧甫从哪里到北京国子监求学问题。钱君匋先生《我所知道的黄士陵》一文(载《艺林丛录》第八编) ,说牧甫在南昌常到一家旧书铺看书、借书,并为该书铺写了不少书签、扉页,以为交换条件,後为江西一位高官赏识他用篆书写的书签、扉页,要见牧甫,并把他介绍到国子监读书去。

又乔曾劬的《黄先生传》说:『……父卒,母谢夫人殉焉。

先生形毁骨立,蔬食三年,孝行闻於乡。服阕,诣燕京肆业国子监南学。』这两段叙述都不确切。牧甫既不是在江西夤缘北上,也不是从安徽直接而去,而是在广州为有力者所荐举的。

这在前边已有具体的说明,於此不再重复。另一个是牧甫两次入粤的年份问题。黄文宽在《黄牧甫印存自序》(见冼玉清《广东印谱考》油印本)中说:『光绪八年壬午,(牧甫)第一次来粤,客吴清卿幕中。』又说:『(牧甫)戊子第二次来粤,客张南皮幕中。

』这都不对。按光绪八年吴大澂尚在北京任太常寺卿,哪有牧甫从之来粤之理?而第二次的来粤,既不在戊子,亦非入张之洞幕。我藏有《寄盦集古印》原钤本,前有牧甫在戊子十月亲笔为俞旦作的题记,中有『岁丁亥(即戊子的前一年,一八八七年),陵来东粤就食吴客翁门下』之语,可作确凿的证明。上述资料恐人误引,因并辨之。

二:牧甫的篆刻艺术

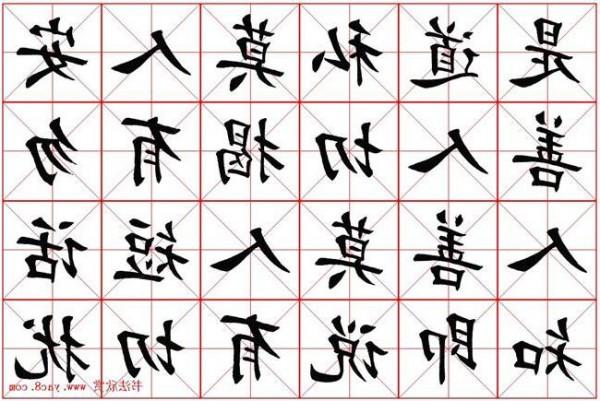

牧甫在少年时代开始篆刻的学习,并无师承,主要是靠自己的摸索。牧甫的胞弟志甫在牧甫的《般若波罗密多心经》的跋语上说:『兄八九岁时,诗礼之暇,旁及篆刻,自鸟迹虫篆,以及商盘周鼎,秦碑汉碣,无不广为临摹,至今积二十年,酷暑严寒,未尝暂废,其嗜之之笃,至於如此。

天下事,未有嗜之而不工者,其所造亦可想矣。近镌《多心经》一卷,章法典雅,运刀如笔,余不工篆刻,亦能辨之。』从这里可以知道,牧甫学印甚早,到二十八、九岁已有《心经印谱》之作。此谱各印,可以看到当时牧甫走的是师法邓石如,陈曼生、吴让之等名家的路子。

牧甫第一次来粤,因为得到一册让之晚年的印册,反覆钻研,很有收获,所以这个时期的作品摹拟让之风致的特多。他在『丹青不知老将至』一印的印跋上说:『张心农自江南来,购得让老晚年手作印册,知余攒仰,据出授观,余闭门索隐,心领而神会之,进乎技矣,质诸振老以为然耶否耶?欣喜之情,溢於言表。但有时仍用石如、钝丁、曼生的家数。

到北京的前後三年,牧甫广泛地涉猎周金汉石,转益多师,从中领悟到『印中求印』的不足,以及赵撝叔寻求的印外求印的必要,因而作品出现了新的意趣。那时,牧甫如饥似渴地搜集金石资料,大胆地进行各种试探。

一次,他刻了『我生之初岁在丙辰惟时上已一印,在边跋上刻道: 『朱博残石出土未远,余至京师,先睹为快,隶法瘦劲,似汉人镌铜,碑碣中绝无而仅有者,余爱之甚,用七缗购归,置案间耽玩久之,兴酣落笔,为蕴贞仿制此印,蕴贞见之,当知余用心之深也。

』又有『国钧长寿』一印,亦住在北京时的作品,得印者见到牧甫当面给他镌刻,颇有体会,特意写了一段文字,要求牧甫附刻在石上。

这段话说:『篆刻之难,向特谓用刀之难难於用笔,而岂知不然。牧父工篆善刻,余尝见其篆矣,伸纸濡豪,腋下风生,信不难也。刻则未一亲寓目焉。窃意用刀必难於用笔,以石之受刀,与纸之受笔,致不同也。今秋同客京师,凡有所刻,余皆乐凭案观之,大抵聚精会神,惬心贵当,惟篆之功最难,刻则迎刃而解,起讫划然,举不难肖乎笔妙。

即为余作此印,篆凡易数十纸,而奏刀乃立就,余乃悟向所谓难者不难,而不难者难,即此可见天下事之难不难,诚不关乎众者之功效,而在乎独运之神明,彼局外之私心揣度者,无当也。

质之牧父,牧父笑应日:唯。因并乞为刻於石,亦以志悟道之难云。乙酉秋,西园志。』这番话,生动地记述了牧甫在创作时对篆稿的严肃认真和求变的精神,以及镌刻时的淋漓痛快。如果说,牧甫第一次来粤在篆刻创作上是摹拟期的话,那末在京的期间该是他的蜕变期,而第二次来粤以後的三数年,则应是牧甫的创新期了。

牧甫经过长时期艰苦细致的探索,遍摹了古印和各名家印,到了四十岁以後,已形成自己独特的风格。

他的刻印的特点是:平正中见流动,挺劲中寓秀雅,既无板滞之嫌,也无妄怪之失。他取法於汉印中光洁的作品,而借镜於赵撝叔。撝叔是用切刀来体现汉印,牧甫则改用冲刀,使汉印原来銛锐峻峭能够得到更好的表现。

他在印跋上说:『汉印剥蚀,年深使然,西子之颦,即其病也:奈何捧心而效之。』(见『季度长年』印跋)又说:『赵益甫(即撝叔)仿汉,无一印不完整,无一画不光洁,如玉人治玉,绝无断续处,而古气穆然,何其神也。

他临仿和摹拟过撝叔的作品,但怎样才能像撝叔那样,既学到古印的精神,又不为前人所羁绊呢?牧甫是有过一个探索过程的,在绍宪长年印的印跋中说:『仿汉铸印,运刀如丁黄,仍不脱近人蹊径』。

过了三数年,终於摆脱清代名家喜用的切刀,改用酣畅挺拔的冲刀来治石。当然,清人用切刀有用得好的,但浙派的末流,却变成锯牙燕尾,非来一个改革不可了。请看,牧甫在『菽堂』一印印跋上揭示道:『用冲刀法仿古铜印』,而这印正是他的本色。

到这时,牧甫算是真正闯出自己的路子来了。从这些印跋里,我们可以看到牧甫印艺创作的发展途径。牧甫给他的学生李茗柯刻了『师实长年』的印章,在边款上说:『此牧甫数十石中不得一也。

平易正直,绝无非常可喜之习,愿茗柯珍护之。』这方师实长年的白文印,是牧甫平常最习见的面目。『平易正直,绝无非常可喜之习』,说起来简单平淡,而这正是牧甫经过一、二十年的探讨,像孙过庭论书所说的那样:『既能险绝,复归平正』,他是掌握了石如的峻拔奇纵,曼生的英迈爽利,让之的稳练自然,再回到『平易正直』上来的,所以看似干实,貌不惊人,但却静中有动,方入圆出,以巧为拙。

在字的处理上,为了疏密变化,他往往从秦代权量诏版上摄取似欹反正的神理;在笔画的粗细变化上,也加以适当的调整。白文如此,朱文亦然。前人作印,每在笔画的交叉处或交接处弄得圆浑厚实,就像梁退庵所挖苦过的:在黑漆方几上