徐光启与利玛窦 逆全球化下回看中国全球化的历史起点——为什么说徐光启无与伦比

在全球化的大趋势下,世界各国的文化、政治、经济格局都在经历着新的变革。然而,面对冲击,由于忧虑自身利益受损,一些国家开始出现逆全球化的浪潮。全球化对我们而言究竟意味着什么?让我们暂时搁置对当下的判断,回到中国全球化的原点,看看一位先驱面对新世界时的经历与执着。

明朝并非始终是一个闭塞的王朝。明初,成祖朱棣派郑和率宝船 “七下西洋”,堪称世界航海史上的壮举,也是中外交流史上的盛事。但由于倭乱等问题,明朝之后曾几度实行海禁。而嘉靖年间尤甚,明朝政府闭关锁国。外国人无法轻易入境,中国人也不得西行。

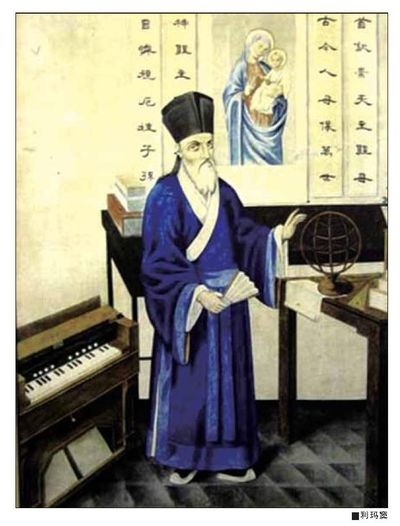

与此相对,同时期的欧洲迎来了“大航海”时代,各国争先恐后地前往探索未知的世界。正是在这样的背景下,耶稣会来到了中国。他们带来的除了宗教之外,还有一次浩大的文化交流与碰撞。而徐光启,则代表了当时一批勇于突破传统观念,敢于拥抱新世界的中国知识阶层。

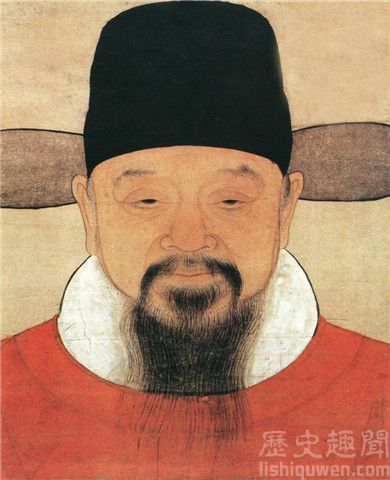

徐光启于嘉靖四十一年(1562)出生于松江府上海县,官至礼部尚书、文渊阁大学士。他不仅为明末重臣,还被誉为“中西文化会通第一人”,为明末清初的西学东渐、中西交流作出了巨大的贡献。而徐光启接触西学、认识新世界的契机是一张世界地图。

万历二十一年(1593)年,因会试屡试不第,徐光启受友人介绍前往韶州教书。两年后的某一天,他信步偶至教堂,见到了传教士郭居静。短暂的交流让徐光启对于这些来华的西洋人有了初步的认识,但并未产生求而问道的意愿。

直到几年后,他见到了利玛窦绘制的一幅世界地图。地图中展现的全新的地理观念让徐光启大开眼界,也让他产生了进一步与这位拥有不凡知识的西洋人结识的想法。对于这段经历,徐光启在《跋〈二十五言〉》中自叙道:“昔游岭嵩则尝瞻仰天主像设,盖从欧罗巴海舶来也。已见赵中丞、吴铨部前后所勒舆图,乃知有利先生焉。间邂逅留都,略偕之语,窃以为此海内博物通达君子矣。”

这张地图给徐光启的冲击无疑是极大的。在传教士将西方地理学知识传入中国之前,中国人依然相信“天圆地方”这句古老的格言,不知道有万有引力,从未见过按子午线、纬线和度数来划分的地球表面,也不知道赤道、热带、两极,更对世界的规模缺乏认识。

而利玛窦绘制的《万国图志》附有自撰图解说明,不仅列出了南北美洲、非洲南半部以及海中的各种岛国等等,作出大略说明,更详细介绍了五大洲及其中著名的国名、地名、河名等等,甚至还引入了对于中国人而言全新的地理观念,将地球自北而南分为五带。此外,地图中对当时世界各国的文物、风土人情的介绍,弥补了古代中国对世界地理认识的缺乏与不足。

据统计,利玛窦绘制的各种世界地图,从万历十二年(1584)起,到万历三十六年(1608)短短的二十四年时间里,在肇庆、南昌、苏州、南京、北京、贵州等处,一共翻刻了十二次之多。可以说,他带来的这种全新的地理观念已经被当时中国许多有识之士所接受。

但对于徐光启而言,利玛窦绘制的世界地图带来的不仅是地理学概念上的变革,更迫使其对已有的知识系统进行调整。在这次东西方文化的碰撞中,他对世界格局有了新的认识,使他冲破传统文化心理的束缚,放下了当时中国人对于外来文明所持有的一贯的傲慢,看到了西方文明中值得借鉴之处,并萌发出进一步交流的决心。

一张地图,让徐光启看到了一个更广阔的世界。让他意识到想要完善自身文化,便不能孤立地存在,要懂得“取彼之长,为我所用”,也奠定了他与带来西方科技文化知识的耶稣会士们的结交与合作。

徐光启与耶稣会士们在西学上的合作涉及方方面面:数学、天文、军事、水利、宗教等等。徐光启与利玛窦合作翻译的《几何原本》被认为是西方科学传入中国的象征之一,对中国的整个科学发展都产生了极为深远的影响。但说到双方合作规模最大的,当属徐光启所倡导的军事与历法改革。

因为在这两项改革中,徐光启代表的不再是一位开明学者,而是明朝政府的官员。彼此的合作也不再仅是因为志趣相同而进行的个人交流,而是转而成为带有全球化色彩的国家工程。

让外国人参与到涉及国家根本的军事、历法事务中,这在中国此前的历朝历代都是不可想象的。然而,在徐光启及其他一些思想开通的有志官员们的努力下,这看似不可能的任务成为了现实。虽然,这条迈向国际化之路走得并不容易。

国势衰弱的明朝,面临内忧外患,亟需增强军事力量。耶稣会进入中国境内之后,火器与西洋兵法也是其西学传播的一部分。万历四十七年(1619),在明军几次败于后金军之后,奉旨负责练兵的徐光启开始运用从传教士那里习得的西洋火炮知识,在朝廷中推行军事改革。

泰昌二年(1621),辽东战局恶化,五月,徐光启再次上疏建议购买西洋大炮,并重申“建敌台以护铳,以铳护城,以城护民,万全无虞之策,莫过于此”。七月,明朝政府正式派遣张焘和孙学诗为钦差, 持兵部檄文往澳门聘请炮师并购买火炮。

葡澳当局非常重视此次与明朝政府的交易,很快便准备了大炮26门,葡兵百人,葡人头目7人,翻译1名,随从数位,供其带回北京。然而抵达北京后不久,葡萄牙炮师在教演火炮技法时发生炮膛爆炸,导致人员伤亡,引起了一批朝臣的反对,最终百名葡兵被全部遣返澳门。

至崇祯元年(1628),崇祯皇帝又继续派人前往澳门购买火炮。为了巩固火器在军中的使用,徐光启上疏建议“令西洋铳领、铳人遍历内外城,安置大铳”,并建议多造铳器。于是,崇祯帝命徐光启负责督造西洋火器之任, 令澳门葡商留京制造、教演大炮。然而,西洋大炮造法精密讲究,既花时间,又耗公费,明朝政府最终还是决定继续向澳门购炮。崇祯三年,徐光启再次派遣传教士前往澳门置办火器,并招募善用火炮的葡兵。

由于西洋火炮在战争中的威力有目共睹,朝臣们普遍对于购买火炮本身没有异议,但对招募葡兵一事却有不同意见。礼科给事中卢兆龙便曾上疏反对让葡人入京,称葡人占领澳门并有野心,不可让其“跃马持刀,弯弓挟矢于帝都之内”。另外还提醒崇祯皇帝以白莲教为鉴,警惕天主教的发展。生性多疑的崇祯帝最终采用了卢兆龙的建议,原本已经北上的葡兵又一次被遣返澳门。

虽然明朝政府成功地从葡萄牙人那里购得了西洋火炮,但未能聘用葡兵负责教练,对徐光启而言终究是个遗憾。与此相比,历法改革的国际化之路走得更远。

中国古代的天文学以历法与观测星象为中心,常常被称为“天学”。而它不仅仅是一种学问,更带有一种服务于王权政治的社会政治文化特征。

明朝使用的《大统历》则是在元代郭守敬编制的《授时历》基础上删定而成的,前后“承用二百七十余年”。然而,随着时间推移,《大统历》的推验开始不断出现误差。与此同时,耶稣会士们翻译或撰写的一些西方天文著作,让中国的一批有识之士深刻地认识到传统历法存在的问题,看到西方天文、历算之学的先进之处。

于是,徐光启、李之藻、周子愚等人开始致力于将西洋历法引入中国历法体系,对传统历法进行改革。徐光启提出将西洋历法与《大统历》“会通归一”:翻译西历,融会贯通,以其之长补《大统历》之不足。

万历四十年(1612),礼部奏“翰林院检讨徐光启,南京工部员外郎李之藻亦皆精心历理,可……同译西洋法”。然而,并非所有朝臣都支持这种以西洋历法来改革中国历法的方式。“朝臣啧有烦言,多不满于公(徐光启)”。面对廷臣的排挤与指责,徐光启最终选择托疾请假,屯田于天津。

至崇祯朝,徐光启开始得到重用,重提了编修历法一事。崇祯二年(1629)六月遇日食,徐光启依照西法,钦天监官员依照传统中国历法同时进行推算。结果,西法得验,而“钦天监推算日食前后刻数俱不对”。崇祯帝对钦天监极为不满,随后礼部奏请开局修历。

九月,徐光启奉旨督领修历事务。这一次,西洋人真真正正地参与到了改革工作之中。因徐光启举荐,传教士龙华民、邓玉函率先参加了历法编修工作。次年,因邓玉函去世,徐光启又征汤若望,罗雅谷前来接替其工作。在徐光启的主持下,西士与历局的馆生们不遗余力地译书制器,使修历工作取得了极大的进展。

徐光启奉旨负责修历时已年近古稀,历法编修终究没能在他有生之年彻底完成。在去世前,为了保证修历工作的顺利运行,徐光启精心挑选了自己的门人——同样尊重西士,认可西学的李天经为历局的接班人。崇祯八年(1635),李天经向朝廷进献了剩余的全部历书,为历法的编修画上了圆满的句号。

《崇祯历书》的编修标志着中国传统天文学的一次转型,也是东西方文明的一次伟大交流会通,更是当时政治、文化环境仍较为封闭的中国通过包容并接受异质文化而融入世界的一次难得的成功尝试。

徐光启对“中西汇通”的推动,还体现在他与西士的交往上。利玛窦入华,带来了三棱镜、地球仪等各种西洋奇器,引得一时间中国的文人士大夫争相与其交往。然而,这样的交往多基于好奇心理。在许多自认居于文化优势地位的中国人看来,这些西洋人不过只是“西夷”而已。

但是徐光启却不同,他秉持陆九渊“东海西海,心同理同”的理念,突破了狭隘的民族观,真心敬服西士们的学识,将其视为良师益友。据统计,与徐光启有过直接交往的传教士,有明确史料记载的,便多达20多位,且来自意大利、葡萄牙、法国、西班牙等各个国家。

通过与这些西洋人的交往,徐光启不仅学习到了各种西方科学知识,还对西方的文学、哲学、逻辑学,以及风土人情也有了一定的认识,既开阔了思维,也拓宽了眼界。

除了自身广交西士之外,徐光启也积极鼓励身边的门人弟子与之交往。例如,他在天启元年(1621)给门人鹿善继的一封信中,殷切嘱咐其向西士请教,学习西术、制造西器。信中称赞西士“皆弃家学道,劝人为善者,兼之博涉通综,深明度数”,并称“惟是诸臣行教,为所信服,若得访求到来,并携带所有书籍图说,不止考求讲肄,商略制造,兼能调御夷目,通达事情,因而成造利器,教练精卒,深于守御进取有所裨益矣!”

徐光启的这种国际胸怀对上海“海纳百川”的海派文化形成也产生了一定影响。明末时期的上海,并无今日之规模,而只是富饶繁荣的江南地区中一个并不怎么起眼的小县。然而因为这里是徐光启的家乡,自万历晚期至康熙前期,有多达34名西洋传教士曾经来到上海,为这个当时依然平凡的县城增添了一份国际化的气息。

至晚清,一度被禁的耶稣会重返中国。为了纪念徐光启,并传承当时的伟业,耶稣会将上海的徐家汇设为江南传教区的中心。而传教士们在进行宗教活动的同时,也建造了许多西式的机构与建筑,推进了上海的近代化进程,如:道光二十七年(1847),耶稣会在徐家汇建立 “大书房”,后发展为中国最早最完备的图书馆——徐家汇藏书楼;道光三十年(1850),创立依纳爵公学,即之后的徐汇公学,为当时中国内地最早的新式中学;同治七年(1868),创立自然博物馆;同治十一年(1872)设“江南科学委员会”;同年,创立徐家汇观象台,为上海乃至中国最古老的气象观测站,被誉为“远东气象第一台”;四年后,成立徐家汇土山湾印刷馆。

这些都见证了上海对西方文化的兼容并蓄,以及中西交流的发展。

徐光启无疑是一位拥有“世界眼光”的先行者。面对西方文明带来的冲击,他懂得应“相资为用,互助以成”,以实现东西方文化上的互补。“欲求超胜,必须会通”。愿意正视异质文化,努力去理解并融会贯通,或许这就是这位先驱带给我们的启示。

作者单位:上海社会科学院宗教研究所

主编:王多

图片编辑:苏唯

题图来源:视觉中国

参考文献:

利玛窦、金尼阁:《利玛窦中国札记》,何高济等译,中华书局1983年版

曾昭德:《大中国志》,何高济译,台湾古籍出版社2003年版

高龙鞶:《江南传教史》上编第1册,周士良译,天主教上海教区光启社2008年版

朱维铮主编《徐光启全集》,上海古籍出版社2010年版

无名氏:《敬一堂志》,见钟鸣旦等编《徐家汇藏书楼天主教文献续编》第十四册,(台北)利氏学社2013年版

陈伟平、李春勇:《徐光启评传》,南京大学出版社2006年版

黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,上海古籍出版社2006年版

何兆武:《中西文化交流史论丛》,湖北人民出版社2007年版

方豪:《中西交通史》,上海人民出版社2008年版

黄正谦:《西学东渐之序章:明末清初耶稣会新论》,(香港)中华书局2010年版

黄一农:《天主教徒孙元化与明末传华的西洋火炮》,(台北)《中央研究院历史语言研究所集刊》第67本第4分,1996年

董少新:《里斯本阿儒达图书馆藏徐光启作品三种译跋》,(澳门)《文化杂志》第75期,2010年

张中鹏、汤开建:《徐光启与利玛窦之交遊及影响》,《华南师范大学学报》(社会科学版)2011年第5期

![>利玛窦将什么带到中国 [原创]马可波罗和利玛窦所到的中国差距怎么这么大?](https://pic.bilezu.com/upload/7/c4/7c41f27695923832cf94e9fc8fd6937d_thumb.jpg)