储波的父亲 储望华:怀念我的父亲储安平

父亲最为欣尝的是60年代出品的英国黑白电影《冰海沉船》,特别赞赏剧中充分表现出了英国人的沉稳坚毅性格,弦乐四重奏音乐家们在沉船前舱内已水没过膝,还坚定地演奏音乐,送别离船者……。

对于凡英国的艺术品(如瓷器)和英国文学,他都情有独鍾。从小起,我就感到他不大喜欢美国,不喜欢美国的文化和美国人的性格,相比较下,似乎英国一切都是好的。我想,这是因为他到过英国,并对英国社会的时政、文化、人文风情有較深的了解和感受吧。

父亲,你在哪里?

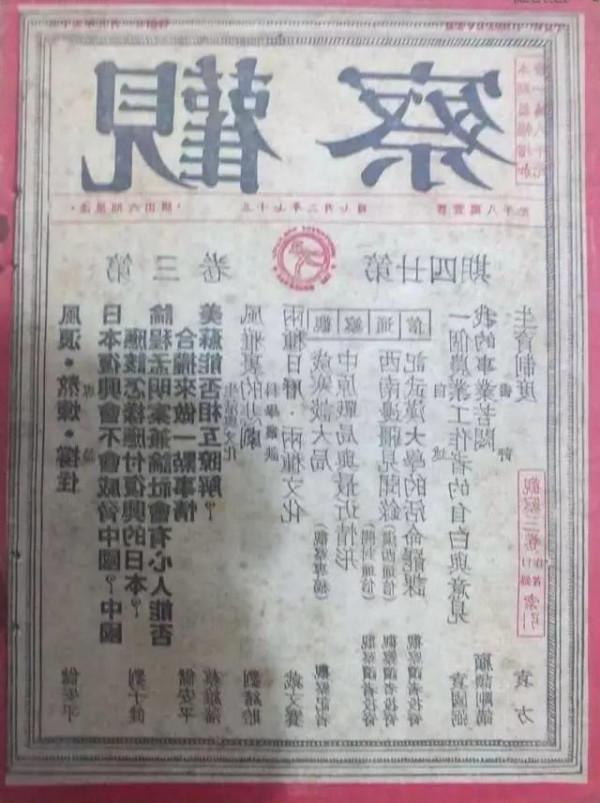

有关对父亲储安平的回忆,1989年我曾在台湾《传记文学》(8月份)杂志发表过一篇题为《父亲,你在哪里?》的文章。2007年6月,香港《亚洲周刋》,以及2008年10月北京《三联生活周刊》,均有文章由记者们采访,而报导介绍了我对父親的回忆。

上述各篇文章中所回忆的内容,我在今天这篇文章中,一律不再复述。夲文是对上述诸篇回忆我父亲文章内容的一个?充,并更着重于一些生活中的真实历史,和我个人的感受。我并没有很强的记忆力,也缺乏对历史记忆中此情此景的细腻文艺描绘笔法,更遑论几十年以前的那段真实历史生活中,当事人的原始对话实录。

谨向海内外世上所有敬重、关心储安平的、认识以及更多不认识的朋友们致以诚挚的敬意和感谢!在上世纪50年代直到80年代初我离开中国之前,我的"大右派""出身",给我带来过无数沉重的压力和痛苦災难;卻也从另一个方面促使我自强自立,不断努力。

我的理念和目标,是投身于中国民族的钢琴音乐事业。当1952年父亲送我踏上音乐的不归路之后,1956年全国音乐周,我作为最小年令的作曲者……,父亲每一次会心的鼓励支持,永远是我不断努力进取的原动力。我确信父亲在天之灵如能听到我的声音,我的交响乐《秋之泣》的悲怆哀鸣乐声的飘荡,但愿您能夠感到一些欣慰……

储望华2009年3月23日于澳大利亚墨尔本静远斋

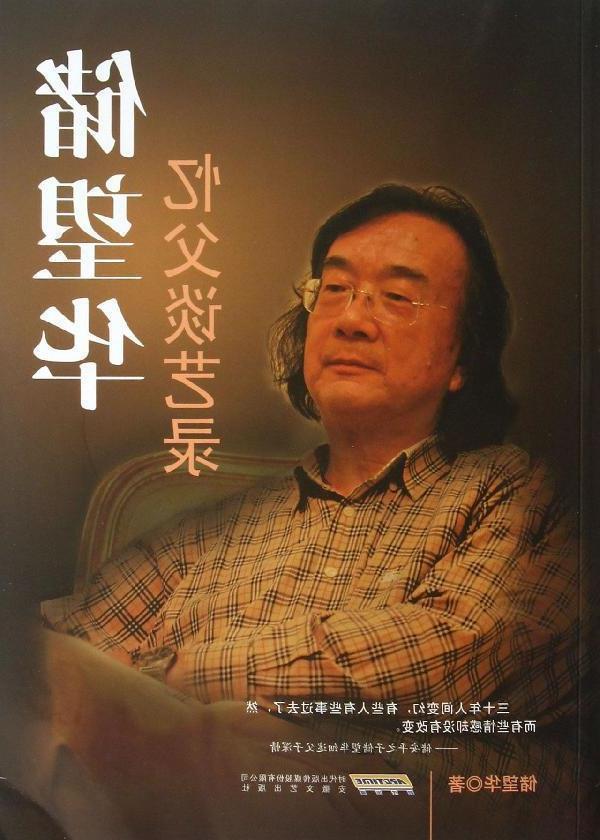

作者介绍:

储望华,中国江苏宜兴人,储安平之子,旅居澳大利亚钢琴家。

你知道著名的钢琴协奏曲《黄河》吗?你知道《翻身的日子》、《解放区的天》、《二泉映月》、《南海小哨兵》等这些被中国钢琴家大量演奏,在音乐院校及业余考级或比赛中,被师生作为常用教材和曲目,在音乐会(及唱片)中受到广大群众喜爱并在国内外产生了广泛影响的钢琴作品吗?你知道创作这些作品的著名作曲家、钢琴家储望华教授吗?仅凭这些,储望华教授就是每一个中国音乐工作者与学生不能不知道的名字。

储望华幼年时已显其音乐天赋,14岁时(即1956年)其创作的二胡独奏曲《村歌》在全国音乐周公演,《人民日报》在消息报道中称他为"带红领巾的作曲者"。

文革期间,其父亲储安平于《光明日报》上发表《向毛主席、周总理提些意见》,使毛泽东"一连几天没睡好觉"(据胡木儿子透露),储安平被打成"全国最著名的几名大右派",储望华身为"大反派之子"而被牵连。当时储望华欲考入中央音乐学院,院领导最初出于压力取消储望华于作曲系的入学通知书,一周后该音乐学院的招生组重新考虑储望华的入学申请,并让他进入了钢琴系。

储望华于文革期间的大部份作曲都是基于个人创作,但当时在文革中国却流行"集体创作",其最脍灸人口的作品《黄河钢琴协奏曲》被宣传成为"按江青指示,跟殷承宗、刘庄、盛礼洪、石叔诚及许斐星六人合力将黄河大合唱改编凑合而成"。

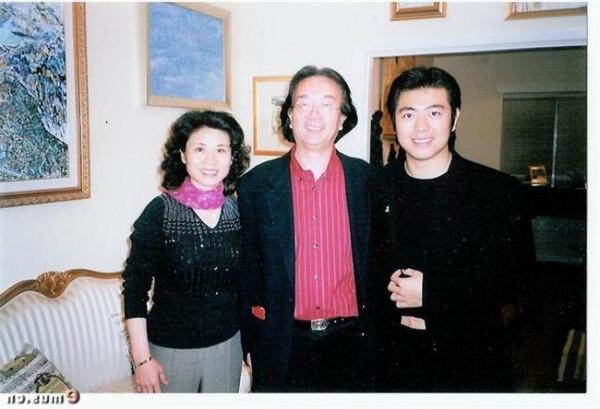

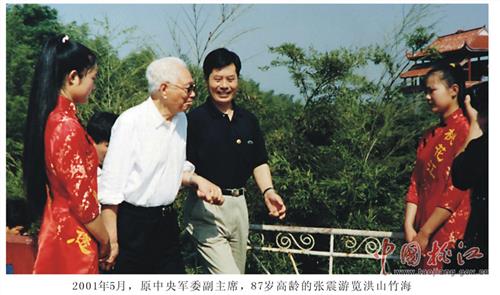

储望华其后移居澳大利亚,其妻子唐希琳为墨尔本大学医学系博士,育有二子(储涛及储波)。