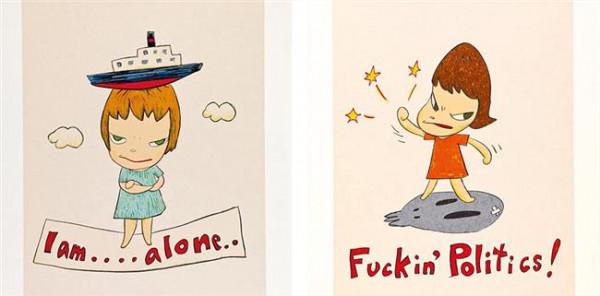

碧野的作品 碧野在丹江口创作《丹凤朝阳》

昨天是我国著名作家、散文家碧野的10周年忌辰。碧野一生创作了大量文学作品,为湖北省文学事业发展作出突出贡献。1986年,湖北省召开姚雪垠、徐迟和碧野三人的创作讨论会,曾轰动文坛,从此这三人被推为湖北文坛“三老”。2008年,碧野被湖北省政府授予 “终身成就艺术家”荣誉称号。

碧野对丹江口有很深的感情,多年在丹江口大坝建设工地采访,和工人们同吃同住同劳动,并写出长篇小说《丹凤朝阳》。

■记者 罗毅

笔耕73年,写出千万字的文学作品

“人间五月芳菲尽,春光荏苒如水逝。”转眼间,著名作家碧野离开人世已经10年了。对于丹江口大坝的建设者来说,大家十分熟悉这位著名作家,曾亲切地称呼他为“老黄”“黄伯”。

碧野原名黄潮洋,1916年2月出生,广东梅州市大埔县人。他幼时生活贫苦,由老师资助读到高中。在那个动荡的年代,他因参加进步学生运动而被学校开除,逃亡到北京,一边在大学旁听,一边在图书馆自修,并开始写作。

当时的碧野生活极为困苦,寄寓在“北平潮州会馆”,靠中学同学的接济度日,只能吃窝头,喝自来水度日。1935年,他在《泡沫》文艺月刊发表了第一篇作品《窑工》,获得一片好评。此后,他又发表了《山野的故事》等系列作品。同年,他加入北京作家协会和进步文艺团体泡沫社、浪花社等组织。

抗战爆发后,碧野随流亡学生到华北、华中参加游击队和中原农村巡回演剧队。他一边打仗,一边写文章,其间出版了《北方的原野》、《太行山边》、《在北线》3个报告文学集。1940年,他在洛阳经历了一段狱中生活,此后参加了在荆门与日本板垣师团的战斗。当时,他的作家战友有臧克家、姚雪垠等。1948年,他接受周恩来的建议,到达华北解放区,在北方大学(中国人民大学前身之一)任教。

1952年,碧野调入中央文学研究所创作组。1954年,他成为中国作家协会驻会作家。他两次到新疆体验生活,以长篇《阳光灿烂照天山》和大量散文,合计百万字的瑰丽文字讴歌天山这片神奇的土地和英勇的人民。

自1935年发表处女作《窑工》以来,碧野笔耕不缀,创作了长篇小说《我们的力量是无敌的》、《阳光灿烂照天山》、《丹凤朝阳》和散文集《月亮湖》、《情满青山》、《天山景物记》等众多文学作品,共计千万字,是一位多产的作家。

他的作品故事情节曲折,人物形象生动,语言文字流光溢彩,有极强的生命力。特别是散文创作方面,以其独特的风格在中国现当代文坛独树一帜。其中,《天山景物记》、《情满青山》等多篇作品被翻译成英、日、俄、匈牙利、朝鲜语等文字,在海外广泛传播。

多次到丹江口大坝体验生活

茅盾先生曾说:“碧野同志真正做到了扎根群众。”这是对碧野深入群众中创作文学作品的评价。

碧野总是深入基层第一线体验生活,无论是天山南北、丹江口大坝建设工地,还是江汉平原、鄂西北,他一去就是好几年。上世纪五十年代,碧野在天山采访,常会与凶猛的野兽不期而遇。碧野敢于深入到最偏远、最艰苦、最基层的角落,能走长路,人们夸他是作家中的“铁脚板”。所以,他才会写出长篇小说《阳光灿烂照天山》,才会写出万口传诵的《天山景物记》等优美的散文。

碧野对丹江口和武当山的感情,要追溯到抗战时期。那个时候,他随左翼作家联盟的作家一起来到老河口国民党第五战区,随后到了丹江口草店和武当山。

上世纪六十年代,碧野主动请缨,来到丹江口大坝建设工地体验生活。他说:“我对武当山、丹江口有很深的感情,现在那里正在兴建当前最大的水电工程,我要去写我们国家大型水电工程的建设故事。”

碧野如愿来到刚刚动工的丹江口大坝建设工地,同10万建设大军一道,投入征服汉江的战斗。白天,他同工人一道干活,满身泥和油,晚上他串芦席棚,同工人们畅谈,收集创作素材,寻找作品中的人物模特。工人们说:“碧野真是我们工人的知心朋友。”

1962年,丹江口大坝建设因故停工。碧野举家离开工地,回到武汉。1964年底,丹江口大坝工程经国务院批准恢复施工,碧野又从武汉来到丹江口大坝建设工地,继续体验生活,完成长篇小说《丹凤朝阳》的创作。

1978年底,《丹凤朝阳》终于定稿,交由天津百花文艺出版社出版,次年8月第一次出版印刷。《丹凤朝阳》是当代描写长江水利开发建设的第一部长篇小说,印了10万册,被湖北省列为优秀作品。有人评论称:“碧野独具慧眼,创作的长篇文学作品《丹凤朝阳》具有伟大的时代意义。”茅盾先生为此题写了有生以来最长的一个条幅:“碧野白头不认老,丹江工地舞钢镐”,“黄郎六十笔加健,丹凤朝阳四十万言”。

在工地留下很多感人故事

碧野虽是著名作家,可他到了丹江口大坝建设工地后,从不要求任何照顾。他同建设者一道,过着“头顶油毛毡,脚踏黄土山,喝着泥巴水,睡在荒沙滩”的生活,他在那里顶班劳动,从总指挥长到普通工人都成为他的朋友。

长期在汉江集团新闻战线工作的常怀堂,曾在文章中回忆,碧野初来工地时,住在水电部第十工程局即丹江口水利工程局浇筑团职工宿舍里,同青年木工小吴住在一个小房间里。每天一日三餐,在浇筑团职工食堂同大伙一起排队买饭菜。

他对食堂做的锅贴馍特别感兴趣,还给它取了个“鞋板馍”的名字。一天中午,碧野到前方工地采访回来晚了,食堂关门了,他便到旁边的丹江饭店去吃饭。他还对常怀堂说:“今天中午没吃上‘鞋板馍’,很可惜,只好来这里吃碗面条。”

碧野待人亲切和蔼,没有半点架子。无论是干部、工人,还是家属和老人,都同他合得来、谈得拢。碧野虽然不是做思想政治工作的干部,但职工们有什么事想不通,或是碰上不顺心的事,都愿意找他谈。经他细心开导,职工们心里的疙瘩都解开了,气也消了。所以,大家都说碧野的脑子里装有“消气丹”,专门为大伙“消气”用的。碧野和基层建设者心心相通,工人叫他“老黄”,农民叫他“黄伯”。

在文学创作的同时,碧野也给工人们讲课。1975年8月,丹江口水利工程局开办文学创作培训班,请碧野讲课。第二天早上7点多,碧野从住处步行到工程局展览馆二楼大厅,此时离开课还有半小时。他说:“早点来好,不能让学员们等我。

”那天,碧野一直讲课到中午12点多。下课后,他步行到食堂就餐。此时食堂饭菜已卖光,只剩早餐没卖完的馒头。他二话没说,买了两个馒头回到宿舍,倒了一碗开水,啃口馒头喝口水。宿舍的工人们看见了,都很过意不去,可他却乐呵呵地说:“这叫银汤吞元宝,可养人呢。”

在丹江口大坝建设工地,一直流传着碧野“回娘家”的故事。创作期间,碧野每年坚持到工地住上一至两个月体验生活,完成《丹凤朝阳》的创作。因此,工人师傅们把碧野比成嫁出去的姑娘,把工地比作他的娘家。每次碧野回到工地,工人们就说碧野“回娘家”了。