试论班杜拉观察学习理论对幼儿教育的启示

【摘要】班杜拉认为观察学习是社会行为习得的一种常见方式,观察学习、榜样示范在幼儿的学习中有着重要的意义和作用。文章从观察学习的注意、保持、动作再现及动机等四个心理过程探讨观察学习理论对幼儿教育的启示。

【关键词】班杜拉 观察学习理论 幼儿教育

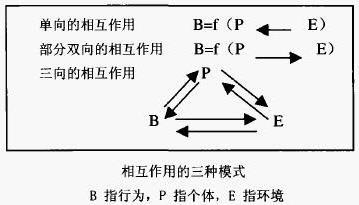

艾伯特班杜拉,美国心理学家,社会学习理论的创始人,该理论自其形成起,就一直深刻地影响教育思想界,并对我国的教育理论研究以及教育实践的发展产生了积极的影响。班杜拉认为人的一切社会学行为都是在社会环境的影响下,通过对他人示范行为及其结果的观察学习而得以形成的。幼儿的心理发展有一重要的特点就是爱模仿,因此观察学习成为幼儿社会化过程中重要的学习方式。

一、观察学习理论及其价值

( 一 ) 观察学习。心理学研究表明 ,人类的行为获得可通过直接经验和间接经验两种学习方式。认知理论学派、行为主义学派的研究强调直接经验的获得及强化。班杜拉 (AlbertBandura) 是一位行为主义心理学家,他认为学习并不仅仅发生在经典条件反射和操作条件反射中 , 行为的习得或行为的形成可以通过反应的结果进行学习,也可以通过榜样的示范——听、说、读、看别人怎样行为进行学习。

如果学习仅仅只是通过反应的结果进行,其过程非常缓慢、吃力,也将付出很大的代价,一些复杂的行为也不能通过强化或惩罚的方式来学习,而人类的大部分行为是通过对榜样的观察而习得的。

在此观点的基础上,班杜拉提出了观察学习理论,是其社会学习理论的一个基本概念。观察学习就是人们通过观察他人(榜样)的行为(这种行为对观察学习者来说前所未有)就能学会某种行为,又称替代学习、模仿学习。

班杜拉的理论有着丰富的内涵和外延,丰富了学习的联结——认知理论,他将人类学习分为直接经验学习和间接经验学习两种基本过程,并认为观察学习是间接经验学习的重要形式,这种学习使学习的过程缩短,对人类的发展和生存是非常重要的。尤其是他以儿童为对象,通过大量的实验研究,揭示了观察学习的规律,对教育工作有着重要的启示。

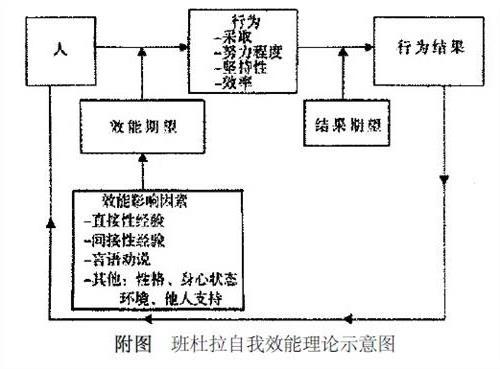

( 二 ) 观察学习的过程。班杜拉认为 , 观察学习是一种较为复杂的学习过程,人类习得的很多行为 , 主要是通过观察他人的行为及其结果而习得的。从观察模仿而产生的学习,既有外显的行为反应,又有内部心理活动,如注意、保持、动作再现和动机等,据此班杜拉把观察学习分为注意过程、保持过程、动作再现过程及动机过程等四个相互联系的子过程。

二、观察学习理论对幼儿教育的启示

班杜拉的观察学习理论中个体社会行为获得的基本原理和心理机制,对幼儿教育的实践具有重要的指导意义,以下结合观察学习的过程讨论观察学习理论对幼儿教育的启示。

(一)注意过程。班杜拉认为如果人们注意不到示范行动的明显特征,或不正确的知觉,就无法通过观察进行学习。所以,形成观察学习的首要条件就是观察者的注意过程。班杜拉认为,注意过程中示范刺激本身的特征、观察者本身的特点、观察者与榜样的关系等多种因素影响着学习的效果。

首先,行为的显著特征、情意的诱因性、行动的复杂性、普遍性、榜样的相似性、能力水平、声誉和地位等示范行动本身的特点会显著影响示范行为的获得效果。凡是鲜明、直观、生动具体的形象,突然变化的刺激物都能引起幼儿的注意,榜样的示范要特点突出、生动鲜明,符合学习者的年龄特征,榜样的行为对于学习者来讲要具有可行性、可信任性、能共鸣。

教学当中多样的游戏活动、直观的教学模具、教师生动的语言都是吸引孩子注意的有效方法。

其次,观察者本身的特点,诸如感知的能力、唤醒水平、态度定势和强化的经验等也会影响观察学习的注意过程。幼儿认知水平较低,但在成人的引导下,会对榜样产生不同的态度。

如:他知道榜样重要,就会加强注意;他觉得榜样有趣,也会不自觉注意;相反,注意就会分散。最后,观察者与榜样的关系对注意的影响最为重要。幼儿的生活环境相对简单,对其影响最大的主要有家长、教师还有同伴。教师作为文化传递者对幼儿社交行为存在隐性影响,教师作为权威对幼儿的社交行为发生潜在影响;作为幼儿教育者应该首先了解自身作为教育者的作用,认识到自身观念和行为方式对幼儿同伴交往技能,甚至是社会性发展的影响,从而改善自身的教育行为。

由于同伴在年龄、经历、性格特点等方面的很多相似之处,幼儿喜欢和自己年龄相仿的朋友交往,同伴的行为更易被接受和模仿。个体交往的对象,不管是自己选择的还是被迫的,都限定了他所能学到的行为类型,成人有意识地为幼儿选择在生活和学习中各方面比较接近的、具有一定影响力的同伴作为学习的榜样显得非常重要。

此外,不能忽视家长的榜样示范作用,由于亲子天然的血缘关系、家长很容易成为孩子心目中的偶像,自然的模仿对象,家长要有意识地成为一个教育型的父母,加强自律,通过给孩子树立良好的榜样和适宜的学习生活环境促进幼儿发展。

(二)保持过程。只有记住了示范行为 , 观察对于行为学习才有意义。观察学习的第二个主要过程是对示范活动的保持。人们是通过以符号的形式把示范行为表象化,从而保留在记忆中。班杜拉认为观察学习主要依存于两个表象系统:映像表象系统和言语表象系统。示范行为有些是以映象(表象)的形式保持的,但调节行为的认知过程大多数非视觉而是言语的,有些示范行为被转化成言语符号后这些言语符号也将起到指导行为的作用。

学前儿童形象记忆的效果要优于语词记忆的效果,在幼儿早期由于语言能力欠缺,视觉表象在观察学习中起着非常重要的作用。根据班杜拉的理论,在观察学习中对小班幼儿要多提供与孩子生活接近、熟悉的具体榜样形象,让他们在潜移默化中受到感染和熏陶,对中大班孩子除了具体榜样外还可采用多样化的教育方式,生动、形象的教学语言介绍榜样事迹,通过让幼儿复述榜样的事迹,讲述自己对榜样的认识,促使幼儿对榜样行为更持久保持与利用。

(三)动作再现过程。动作再现过程是把记忆中的表象转换成适当的行为,并根据反馈进行调整,以作出正确的反应,是观察学习的中心环节。由于这一过程较为复杂,班杜拉将其分解为:反应的认知组织、反应的启动、反应的监察和依靠信息反馈对反应进行改进和调整等几个环节。

首先将再现的反应在认知水平上选择出来加以组织。其次将认知组织的动作在行动中表现出来。再现的动作行为不一定完全准确,需对实际动作进一步调整和纠正,对自己能够观察到的行为可通过自我反应的监察来纠正和调整动作,即自我监控;对自己观察不到的行为反应(如游泳),可通过他人(如教练)提供反馈信息进行纠正,即他人监控。

学习者的监控和信息反馈能力决定着示范行为的精确性。在榜样学习过程中 , 教育者要考虑观察者的年龄、心理发展水平,提供适合其学习的榜样。

动作再现过程是观察者能否将榜样示范行为成功地转换成自己的行为的关键环节,教师要根据幼儿的心理和行为能力提供适宜的榜样,让幼儿轻松保持和再现。学前儿童的记忆以无意识记为主,他们能够记住某些东西,常常是因为一些事物本身引起了他的兴趣,自然而然地记住并自觉地转化成行为方式,因此创设故事情境,以幼儿喜欢的动漫造型呈现、生动的情节内容更能激发幼儿模仿的欲望,围绕主题多样的练习更利于幼儿的理解和准确地进行动作的再现。

(四)动机过程。班杜拉认为并不是所有习得的榜样行为都会在行动中表现,动机是推动人行为产生的内驱力,动机过程引起并维持着学习者观察活动,并贯穿观察学习的始终。学习者能否经常表现出示范行为受到他人和自己在类似行为所受强化的影响,能够引起有价值活动的示范行为更容易被人们采用,有些示范行为产生惩罚或无报偿的结果,会抑制或削弱示范行为的再现,这些就是外部强化、替代强化和自我强化在观察学习中的作用,班杜拉把这些强化看成是学习者示范行为再现的动机力量。

在人类的观察学习中,班杜拉尤为强调替代性强化和自我强化的重要作用。替代性强化指观察者因看到榜样受强化而间接引起的强化。如孩子看到别人的行为受到表扬,就加强产生同样行为的倾向,看到别人的行为受到惩罚,自己就会避免发生相同的行为。

自我强化指人能够自发地预测自己行为的结果,并依靠信息反馈进行自我评价和调节,成人通过向儿童提供价值行为的标准,对是否达到标准的行为给予不同态度,从而让儿童对自己的行为作出反应,通过对自我评价标准的掌握,调节自己的行为。

在幼儿教育中可结合孩子的心理特点,有效利用不同强化方式促进幼儿良好行为习惯的养成。例如针对不同个性特点的孩子采取不同的强化,抑郁质的孩子感受性强、敏感、易紧张,当孩子出现消极表现后可通过暗示或替代强化的方式促使其改正不良的行为方式;胆汁质的孩子易激动、难约束,当使用奖励手段,肯定幼儿某一行为时,应逐步过渡到内在的强化。

通过让幼儿进行自觉的自我强化,逐渐培养幼儿的自我控制和自我调节的能力与习惯。针对学前儿童爱模仿的心理特点,当个别幼儿表现出积极的行为方式,教师可通过表扬、奖励等外部强化的方式肯定幼儿的这一行为,激发幼儿以后继续出现类似行为,同时运用替代性强化让全班幼儿进行观察学习,促进全体幼儿的学习或行为具有良好的效果。各种强化方式各有优势,在幼儿教育活动中可取长补短,结合使用。

参考文献:

[1]罗伯特?J 斯腾伯格,温迪?M 威廉姆斯.教育心理学[M].张厚粲译 . 中国轻工业出版社 ,2003:217.

[2][美]阿尔伯特 ? 班杜拉 . 社会学习心理学[M]. 吉林教育出版社 ,1988:80.

[3]王仙,安宁.班杜拉的社会学习理论对成人学习的启示[J]广州广播电视大学学报 [J].2011,(2):8-11.

[4] 曹智荣 . 从班杜拉的观察学习理论谈家庭心理健康教育[J]. 襄樊职业技术学院学报 .2009,(6):57-58.

[5]伍新春,胡佩诚.行为矫正学[M].高等教育出版社,2005.

[6] 刘晓晔 . 教师对幼儿社会交往行为的潜在影响 [J]. 中国教育学刊 .2010.(9):83-84.

[7]艾伯特?班杜拉.社会学习理论[M].陈欣银,李伯黍译.辽宁人民出版社 ,19891.

[8] 陈琦 , 刘儒德 . 当代教育心理学 [M]. 北京师范大学出版社 ,1997:120.

[9] 袁文斌,刘普 . 榜样教育的理论依据与心理机制 [J]. 河北大学学报 : 哲学社会科学版 .2010,(1):122.

[10] 刘电芝 , 疏德明 . 基于班杜拉观察学习理论的隐性课程开发 [J]. 教育探索 .2009,(3):36-37.

[11] 施良方 . 学习论 [M]. 人民教育出版社 ,1994:389.

[12] 刘晓丽 . 班图拉的社会学习理论及其对幼儿教育的启示[J]. 教育研究 .2011:32-33.

[13] 张文新 . 儿童社会性发展 [M]. 北京师范大学出版社 ,1999:6

[14] 高申春 . 人性辉煌之路——班图拉的社会学习理论 [M].湖北教育出版社 ,1999:30.

[15] 韩进之 . 教育心理学纲要 [M]. 人民教育出版社 ,1989.