黑塞孤独 赫尔曼黑塞诗歌的孤独主题

赫尔曼·黑塞的一生是孤独的,从青少年时期的叛逆,到为战争孤独地呐喊,到转而探求从“我”走向“自我”的内部之路,他的孤独更多地是因为他的厌世心理在起作用。晚年的他试图走出孤独,但是始终没有做到,这些都与他一生积极寻求中国道家思想的慰藉密不可分。他最终超越了道家,但仅限于思想,行动上并没有做出任何实质的事情。老愤青今天试图从黑塞诗歌入手结合诗人的生平,探究诗人孤独内心的外在表现形式及其原因。

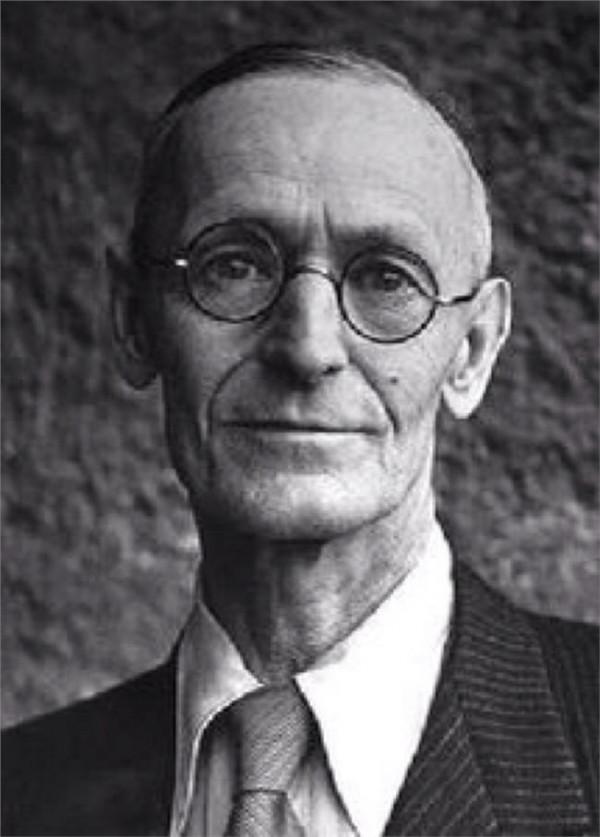

赫尔曼·黑塞(HermannHesse,1877-1962),虽然主要以小说创作闻名于世,但它本质上却是个诗人。从13岁起,他就给自己立下人生目标:“要么当个诗人,要么什么也不想当。”他的散文和小说里充满了诗的意象,他自己也认为小说是“乔装了的诗”。

对于黑塞来说:“诗是灵魂对经历的反应……诗最先只对诗人自己说话,是他的呼吸,他的呐喊,他的梦,他的挣扎。”诗歌是不需要经过内心沉淀的诗人最直接的情感表达方式。

黑塞的一生大部分都处在孤独之中,他自幼就选择了一条避世的天国之路,从青年时期的叛逆,到为战争孤独地呐喊,到探求从“我”走向“自我”的内部之路,他的孤独更多地因为他的厌世心理在起作用。直至终老,他的一生很少摆脱过孤独、苦闷的情绪。从他的诗歌中我们可以窥见他孤独的心灵历程。

一、叛逆者的孤独

叛逆使得青少年的黑塞走上了一条孤独的成才之路。成年后的流浪生活让其对孤独作了更加深刻地思考,虽然他也常常想要摆脱孤独,寻求出路,但是他最终还是识得孤独,让自己处于默默孤独的思考之中。

黑塞从开始上学就是个“规范生”,学校里的各门功课他也学得一点不费劲而又津津有味,但是从老师对他的教育那里,他慢慢发现“诚实和爱好真理这两样品质完全不是他们(老师)要在学生身上找的东西”…学校暴力式的教育方式我们从他的一篇回忆性散文《忆我的弟弟汉斯》中可以想见,于是他开始逃学。

后来他去了一所神学院寄读,家里期望他能成为一名牧师,再后来又去了一所高等文科中学就读,但最后都是受到禁闭和退学的处分。

黑塞度过的是一个充满危机和不安的青春期,他曾经因爱上他的女房东而逃学,一个人走在孤独的雨夜;曾经因为恋爱失败而给自己准备了一把随时可以结束自己生命的手枪。

家里人的操心和努力最终没有结果,于是黑塞开始自觉地,全力以赴地教育自己,走上一条孤独的成才之路,向一个作家迈进。他的这段让人不可思议的叛逆之路为他诗歌中表现出来的那种痛人心肺的孤独感奠定了基础。

黑塞承认自己早期诗歌主要模仿德国浪漫派诗人艾欣多尔夫,后者曾经写过很多有关出门旅行的诗。钱春绮先生认为黑塞《陌生的城市》是受了艾氏的影响,诗人当时只是一个学徒,并没有流浪的体验。

诗歌中疲倦地放下行囊哀伤哭泣的流浪者形象是诗人精神流浪的结果,但是喜欢表达这种体验的诗歌意味着诗人很大程度上受他们的影响并乐于向他们靠拢。另外黑塞“早年的寄宿生活使他发展了一种与别人倾心交流的能力,他虽然对朋友对外人热心有加,但他跟自己家人却相对冷淡。

”正是这二者促使诗人喜欢过流浪的生活。1901年和1903年诗人连续进行了两次意大利之旅,到后来游遍欧洲,甚至是进行亚非洲这样的长途之旅。

在《面对非洲》中流浪中的诗人认为有家乡很好,“睡在自己的屋顶下”、有庭院、孩子和狗也很适意,而自己不是那样一种人,自己只适合“带着怀乡病”,在高空的星星之下独自一人沉浸在自己的憧憬中,他觉得应该选择一种能够让自己惬意的生活方式,实现自己人生的价值。

旅行使他快乐,同时他又觉得孤独,从一个城市到另一个城市,他拄着自己流浪的拐杖,停留在黑山墙边过夜,在小城镇的旅店里自饮……在这些时期里,对旅行中自然美的赞颂,流浪中的孤独,疲倦后的乡愁,以及对童年生活的回忆等都是他诗歌中常用的题材。

黄昏和夜是黑塞诗歌常用的底色,黄昏有惊人的美却能撩动人的归思,夜的徘徊让人不安,同时夜也是做梦的时间,而梦里是故乡。

黑塞的流浪诗歌中有一个常用的意象,即“俯身”如“黑暗俯身向我”,“从我头上俯身下来的夜”等,能传达一种畏缩角落的孤独感,黑暗之大,“我”之渺小,这是一种笼罩的感觉,一种浸入之感,同时也是一种面对孤独的难以反抗之感,读之令人心恸。

我们能猜测出1902年他母亲的逝世给他带来的巨大打击,黑塞的母亲是位诗意的、虔诚的、受到过东方文化熏陶的女性,无疑她对黑塞的影响是终生的,黑塞后来在他的文学作品中塑造的许多女性形象都与母亲有关,这些形象“像他的母亲一样散发着东方思想的光辉”。

他的诗歌有直接写给母亲的,如《献给我的母亲》;还有由母亲引申出来的乡愁,诗人不断写自己梦中回到了故乡,如《梦》、《每夜做着这样的梦》、《梦母》。

在《梦》中,诗人回到了故乡,看见了花园,看见儿时草地上的摇篮,也看见了房子,但是就是没有走进去,家庭的生活应该是温暖的,但是诗人的梦里并没有天伦之乐;在《梦母》中诗人不断的呼唤自己的母亲,他渴望母亲,但总是无法走近。

心理学上认为,梦是愿望的达成,一种清醒状态的精神活动的延续。在诗人,孤独在这里是一种失落,失去了生命最基本的需要物。孤独流浪使得他渴望家园的回归,但是他走不进家庭,无法融入其中。

因此,这些诗歌也正是他孤独的体现。记忆是与过去相会的一种形式,当孤独袭来,诗人开启了寻求慰藉的阀门,返回家园,返回童年时代的往昔,心灵上作为孩子活着。环绕黑塞一生的乡愁、对童年生活的回忆,恰恰是“失落后的追寻”、“走出孤独的向导”。

1904年结婚后,黑塞与他的第一位妻子一起在波腾湖南湖畔的小村庄盖因霍芬过着隐居的生活。因为黑塞的父母都曾在印度传教,黑塞从小就受东方文化的濡染。

从1911年起,他更注重研究东方特别是印度和中国的文化,对中国的道家文化尤其醉心,他自己过着的隐居生活与道家所提倡的清修无为,与自然合一的思想是暗合的。他在《诗人》中写到“只为我这个孤独者/像梦一样略过田野。

…….森林幕后的小溪是我的,丰饶的大海是我的,孩子们游戏时发出的像小鸟的闹声是我的,傍晚时孤独的情人的眼泪和歌是我的……”在诗人,孤独已是一种习惯,而他也习惯于在孤独时将自己情感寄托在山川水雾之中,孤独是一种很好的体验,胡果·巴尔给黑塞写的自传中指出,黑塞是“德国浪漫学派最后的一个骑士”。

黑塞秉承了浪漫派,同时也继承了浪漫派诗人所普遍喜欢的主题:孤独。他的诗歌《雾中》写到“在雾中散步真是奇妙!

一木一石都很孤独,没有一棵树看到别的树,棵棵都很孤独。……人生就是孑然独处,没有一个人了解别人,人人都很孤独。”识得孤独,才识得生命的本质,这是诗人雾中漫步思考之所得,作为一种认知表现出来,表现得非常恬淡平静,还有许多诗如《面对非洲》《独自一人》、《孤独者之歌》、《独自》等都写的是对孤独之感的独特体验,他认识到孤独之不可避免,也认识到孤独之于人之重要性,艺术文学多半成就于孤独之中。

二、独醒者的呼声

信仰的丧失让欧洲陷入前所未有的战争灾难,黑塞想要摇醒人们的疯狂,但当时的世界是掌握在大多数盲从人的手中,少数的清醒者是无力对抗的。诗人呼吁人们返回自己的精神家园,他认为欧洲应该向东方学习,有自己真正的信仰;同时,他呼吁人们寻找失落在众人里的个体主义,找回“自我”,黑塞毕生坚持守护个体心灵。

(一)孤掌难鸣

第一次世界大战爆发后,战争的疯狂波及全国上下各个阶层,诗人们在书斋里为战争高唱凯歌,教皇为战舰下水举行首航庆典……黑塞为此写了一篇时文《朋友,请换个调子吧!

》其中他强调了文人和艺术家在战争时期作为中立者的立场和任务,文学艺术没有国界,人们所要做的是努力建设超国界的文化,而不应抵制敌对民族的文学艺术作品。面对战争,黑塞意识到自己的力量始终是不足以抗拒这个你争我夺的世界,他转而反省自己在整个纷乱和罪愆中所担当的角色,并且提出自己的希望:“有朝一日我的民族,纵然不是作为全体,也会有许许多多的清醒,而且有责任感的个人,来做一番类似的检讨。

”但是黑塞的文章受到了来自全国各地的作家和出版社的嘲讽和攻击,一下子使他陷入了四面楚歌的境地。

此时,孤独在诗人是一种误入,误入到一个异己的世界中。他反躬自省,觉得自己“一切磨难都是自找的”,他服役期间在德国战俘辅导中心工作,其间父亲病逝,妻子精神病日益恶化,他陷入深深的痛苦之中。

“上帝死了”,在尼采发出这样的感慨后,黑塞也无奈道“上帝死了,我还该活着?”他写了许多有关战争带来的恐惧和对和平向往的诗歌,诗歌传达出对前途无法把握的迷惘之感,将自己的身心暂寄在美景、酒和徒然的空虚中,如《和平》《多难的年代》《战争第四年》《日子是多么难过》《躺在草地上》等。

(二)朝圣者的呼唤

但对战争的沉痛反思,他得出结论:对物质的理性崇拜已经使欧洲的文明走向没落,没有真正的内心信仰,然而怎样才是出路呢?他怀念古老的希腊文化,在《赫尔德林颂》一诗中,诗人的怀乡之情直指“希腊人的神庙”。

在这首诗当中,诗人满怀感激之情读赫尔德林的诗。赫尔德林颂扬古希腊文化,而诗人所处的“现今的时代”是一个“没有祈祷也无神可信”的时代,“大众在尘埃之中无聊地彷徨”。

这是诗人借此对自己的时代提出的强烈批评。欧洲20世纪初叶的精神危机在于缺少内心信仰,人变得过分理性。身处这样的时代,感觉敏锐的诗人黑塞怎不怀念赫尔德林,怎不怀念古希腊的精神生活,而对它产生“乡愁”。

同时,黑塞还在致力于思考欧洲的前途,他又把眼光伸向亚洲,大脑中构想出他的“亚洲式的理想”,“这一理想就是摆脱所有相沿或成习的伦理和道德,从而去领悟万物,让万物自适其在,并获得一种新的、危险的、可怕的神圣性……”因此,从根本上威胁着欧洲精神的新理想“似乎是一种完全非道德的思想和感情,是一种即使在至恶和至丑中也能感受到的神性、必然性和命运,并由此表示敬重和顺从的能力。

”黑塞认为改造欧洲,更重要的在于文化的自新,而欧洲自新的方式上主要采取休养生息、顺其自然和自适其性的方式,而这正是老子道家“无为而无不为”的实践论的体现。那么拯救欧洲就是任现有的没落走向死亡,死亡而后新生,这便是庄子《方生说》对他的影响。

他的这种观点蕴含着内在的超越精神,不仅仅超越死亡本身,还在于极力在死亡的荆棘丛中开辟一条通向生存的希望之路。《在埃及的雕刻收藏品中》他说“我们的目的就是死亡,我们的信仰就是无常,我们的乞怜的形象/难以跟时间的破坏力对抗……在易逝的日光尘埃之中,时时刻刻,面向新的喜悦和痛苦,性急地永远复活。

”这是东方朝圣的结果,却唐吉诃德似的不被当时的人们所理解。

但是当战争终于结束,服役期满,1919年春,黑塞立即迁居到瑞士卢加若湖畔的山上蒙塔纽拉。从此黑塞彻底地走进了艺术中,诗人完完全全沉浸在对自己命运的思考之中。

虽然他常常感到,他的问题归根结底还是人类的命运的问题,但是正面的冲突后果是灾难性的,他在战争中的经历证明了作为一个生活在艺术中的人,对现实生活的冲击力是渺小的、不堪一击的。这就是独醒者的孤寂,一种误入。

战争的遗留病让黑塞觉得自己只有一种选择,即不计一切,投身文学创作,只生活在文学创作中。他开始学习作画。在他看来艺术生活未必就比现实生活轻松,而自己的这种进入也是被迫无奈。“在我们这个时代,作家是被赋予灵魂的人中最纯洁的一族,而今在机器世界和繁冗的知性世界的左右夹击下,我们被挤压进了一个真空的空间,陷于窒息的境地。”这时的黑塞无疑是孤独、苦闷的。

(三)个体心灵的守护者

但是黑塞仍没有停止探索人类命运问题,他呼吁个人要成为自己灵魂的主人而不是理智的奴隶。黑塞认为面对力量强大的集体,无论是国家、家庭、学校还是宗教、政治团体,相比之下,个人是脆弱而渺小的。

战争的疯狂更多地因为个人失落在了众人的尘土之中。于是他致力于个体心灵的守护,他写文章为个体主义呐喊,其理想是通过“个人的人道化”达到“世界的人道化”。黑塞继承了印度婆罗门教对于自我的认识,由“我”引向“自我”的认识是一条通往内在的道路,“我”是个体的、利己的,而“自我”是宇宙和谐的一部分,黑塞认为我们作为人的任务是:在我们独一无二的个人生命中,在远离兽性,接近人性的路上前进一步。

他在《通向内部之路》中热烈呼吁这种行为“谁能找到通向内部之路,谁能在热烈的钻进自我之中/曾预感到智慧的核心,使他的心把神和世界/只不过当作比喻和象征:/那么,一切行动和思维,/就成为他跟世界与神的/自己灵魂之间的对话。

”在《自白》和《书》等诗歌中同样地体现了他这一理想。但是这种通向“自我”之路只是黑塞自己在走的路,这个道路是孤独的,在《走向孤独的道路》一诗中他写到“世界背弃你,你曾经爱过的/一切欢乐之火已经熄灭;黑暗从灰烬中逼来。

你被更强的手推着,悻悻地沉潜到/你的自我之中,你冷丝丝地站在死掉的世界里面。……走向孤独的道路是艰难的,比你意识到的更艰难,梦幻之泉也已经干涸了。

可是相信吧!在你的/道路的尽头会出现故乡、/永恒和再生、/坟墓和永恒的母亲。”他深信这样的道路是正确的,会引导人们走向永恒。经过了充满磨难的心灵漂泊,黑塞带着他的读者们重新返回自我,在新拓展的精神乐园里得到了提升。对于现实世界,诗人完全逃开了。1923年,他主动放弃了德国国籍,此后从不主动在公开发表的作品里表达自己的态度和立场。

在旅游、作画的隐居生活中,诗人一直生活在自我营造的和谐氛围里,达到了“自我”与大自然的和谐统一,但是诗人依旧是孤独的,也许这要归结于一种对长时间地沉浸在自我的孤独状态下的厌倦。

三、孤独者的守望

诗人开启了通向自我内部的道路,他坚持自己的作品是为个人心灵呐喊摇动的旗帜。在艺术的天堂里,他逐渐地思索自己的历程,“我自以为不受时事的影响,其实时事对我的影响比我想象的严重,我总感觉到有义务反抗……”他反省自己建立的这个“使人觉得作为诗人生活在其中是值得的”的精神王国。

厌倦了孤独的呐喊的他正像《最后的玩玻璃珠游戏的人》中描述的那样“这老人/休憩在废墟上,手里拿着珠子,/连从前有许多含义的象形文字/现在也只剩各色的玻璃粒屑,它们从这位高龄的老人手里/无声地流落而在沙地里消逝。

”在《思索》中,他觉得自己应该有自己的使命“光和精神”,“对于我们这些迷茫的弟兄们,/即便在不和睦时,爱也是可能的,/不是审判和憎恨,/而是有耐心地爱,/有耐心地忍耐/引导我们更接近神圣的目标。

”如何去爱?就是去引导,去服务人类。于是在《清醒的不眠之夜》中诗人感到“我最好走出去,离开我的家,/走出了庭院、村庄和田野,/尾着呼唤声、那魔术语言,/不停地走向那大千世界。

”诗人想要走出既定的生活状态,也许是预见到一个脱离现实的纯粹的精神世界是危险而没有生命力的,更大的危险是世俗世界的自身堕落的危机。既然要走出去,黑塞觉得,具体来说是走出道家的庭院篱笆,走向社会。

在《阶段》一诗中诗人感慨自己到了人生的老年阶段,但是他又觉得“我们的心对任何生活的召唤/都要准备告别过去,迎接/新的开始,以便勇敢愉快地/屈从于另外一种新的约束……”。

诗人准备着启程走进大千世界,但是走出来?何去何从?他的理念带着他的读者转变了方向,但是诗人已经无法去实现了,行动上,诗人依然守望着那片心灵的故土,他没有触入现实社会的生活中,一直到逝世他都是处于隐居状态。只是在思想上,他已经开化,不再唯老庄的回归自然之道是尊了。

他最后的一首诗歌《一根断枝的嘎吱声响》道出了他的一生:“易于开裂的折断的树枝,/在树上已挂了一年又一年,/它迎风唱着嘎吱嘎吱的单调的歌,/没有叶子,没有树皮,/光秃,惨白,倦于/长久的生和长久的死。

/它顽强坚韧地唱它的歌,/高傲地,怀着暗暗的忧愁,/又唱了一个夏天,一个冬天之久。”“单调的歌”是诗人一直独自为之守护的“个体主义”、向东方朝圣的呼吁,自己是一枝“易于开裂的折断的树枝”这一意象正暗指了诗人易于在现实生活中受伤,“倦于长久的生和长久的死”正如诗人不断地为死亡和新生的呐喊,长久的生是自我疲倦一生的总结,长久的死是诗人在一生中面临过的多次死亡的威胁而坚定下来的对死的向往。

它“高傲地,怀着暗暗的忧愁”是否是对自己一生高傲地站在孤独里,远离现实生活的遗憾。多数研究者都认为,黑塞最后的思想超越了道家无为思想对其大半生的影响,然而他依然是孤独而徘徊的,他没有最终走出逃避现实的隐居生活。超越了死亡的诗人,当他审视自己的现实生活时,总是怀着自己理想的人生价值,默默地守望。孤独是诗人的本性。

四、赘语:

艺术中的人们总是生活在自我构建的理想化天堂里,有着庄子般的天真,而现实生活却又像庄子般的狼狈。黑塞逃避现实的做法是能让人完全理解的,比他早几十年的法国诗人夏尔·波德莱尔也曾经因对路易·波拿巴发动的政变绝望而宣布脱离政治,逃避社会,甚至“决定此后不介入人类的任何论争”。

可是他不得不承认:“我有二十次相信我不再对政治发生兴趣了,但是任何重要的事情又引动我的好奇和热情。”作为一个正直的诗人,对社会总怀有内在的责任心。

在黑塞70岁生日之际,托马斯·曼写了纪念性文章,称黑塞是“施瓦本(黑塞的出生地)的抒情诗人和世外桃源诗人”。他“将哀伤提到了一个新的、精神的、甚至是革命的高度——当然并非是直接的政治或社会意义上的革命,而是心灵和文学意义上的革命。

”他孤独的一生和他与世格格不入的心态是相契合的,就像一个贬谪到人间的天使,来到了不属于他的世界里。他的诗是他唱出的歌,他毕生作诗不断,有274首被谱为歌曲,“他的生花之笔将我们的感情唤醒,使我们长期受禁锢的心灵暂返天真。”

![>黑塞pdf [在轮下] (德国)赫尔曼·黑塞 扫描版 pdf](https://pic.bilezu.com/upload/d/60/d605ddcdebbf05d5ac84240f247aca63_thumb.jpg)