读书笔记摘录

人们能获得成功的一个关键点就是学会如何面对失败。

每架飞机都装有两个几乎无法被破坏的黑匣子。一个记录着发往机上电子系统的操作指令,另一个记录着驾驶舱内的对话与声音。

犯错时找替罪羊是人类的本能。

从情感角度来说,我们对死者有多同情,对那些造成她死亡的人就有多愤恨。

我们常常因为过于担心失败而给自己定下一个模糊的目标。这样一来,在我们没能成功的时候,就没人能指责我们了。在开始尝试以前,我们就已经为辩护自己的面子找借口了。我们掩盖错误,不只是为了在他人面前保护自己,就连在面对自己时,我们也想自我保护。我们有种神奇的能力,能从大脑中把失败的记忆删除,就像电影剪辑师剪掉一段胶片一样。

没有人愿意体验失败,但从总体来看,只有当我们坦然承认错误并从中学习,营造出一种在某种程度上“容许失败发生”的氛围后,才会取得成功。

要多从别人的错误中吸取教训,毕竟你没那么长寿,不可能自己把所有错误都犯一遍。

社会等级对个体自信的压抑。我们与权威人士对话时,会采取委婉的措辞。你不会直接对老板说:“周一早上我们必须开会。”你会这么说:“如果您没时间就算了,不过您要是周一能抽出半小时来就太好了。”

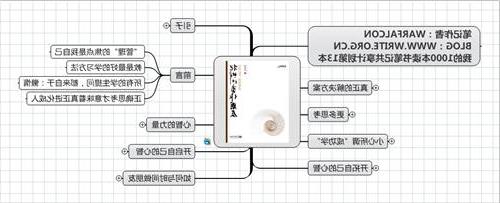

黑匣子思维模式与具体的黑匣子无关,它指一的是一种对经常可以在失败后总结的教训展开调查并从中学习的意愿和决心。这种思维模式能指导人们建立一种机制和观念,让各行业从错误中学习,而不是被失败吓倒。通过研究“对在哪里”,我们就更容易发现自己“错在哪里”。

失败中蕴藏着学习的机会,原因很简单,无论失败以何种方式出现,它总是代表与期望的背离。失败告诉我们,从某种意义上说,这个世界与我们想象中并不相同。理论模型与实际系统之间相去甚远,因此,失败就成了指路明灯,它向我们展示了这个世界中还未被我们熟知的部分,并向我们提供了重要的线索,指引我们去改进理论、策略与行为。

通向进步的唯一带路就是找到“开灯”的方法,一个人如果不能发现“错误信号”,即使花再长的时间练习、从事某种职业的念头再多,可能也毫无进步。

要从错误中学习,有两点必不可少。首先,要建立一种制度,也就是引导学习和自我纠正的机制。然而,有时仅仅有一套良好的制度还不够,如果从业人员不去分享有用的信息,再完善的制度也无法产生效果。

在面对足以对自己深信不疑的信仰形成挑战的证据时,我们更倾向于篡改这些证据,而不是转变我们自己的信仰。我们会去创造新的借口、辩护和解释。有时我们干脆会选择完全忽视这些证据。

认知失调现象常常被视作人类心理诡异多变的证明。我们为了证明自己判断的正确性,宁愿做出许多荒谬可笑的举动,有时还会把不利于这些判断的证据抛诸脑后,这些是人类难以捉摸的脑部活动的一部分。这种脑部活动既迷人又麻烦,是我们作为一个物种的古怪之处。

自己骗自己的行为毁掉了一切学习的可能。如果一个人惯于无止境的自我辩护,再加上发生认知失调后的各种心理因素的共同作用,他会让自己相信失败根本不存在,那这个人又怎么能从失败中学到东西呢?

最善于隐瞒的不是那些有意自保的人,而是那些根本意识不到自己有什么事需要隐瞒的人。

如果你觉得改变想法是无法忍受的,如果任何证据都不能让你承认错误,如果你感到自尊收到了威胁,而宁愿无止境的寻找借口,那么你实际上已经进入了闭路循环。就算有可以吸取的教训,你也不可能承认它的存在,更不可能去面对它了。

这个问题在所谓的“处置效应”中体现得最明显,这是金融行为学中的一个常见现象。比如你现在有一系列股票组合,其中一些赔了钱,另外一些赚了钱,你更愿意卖出哪种,继续保有哪种?一个理性的人会选择保留那些在未来有可能获利的股票,并卖出可能贬值的股票。

事实上,要是想让获利最大化,你必须这么做。低买高卖的人总是会得到市场的奖赏。但在现实中,我们却更喜欢持有已经下跌的股票,不管它们的未来前景如何。为什么呢?因为我们痛恨把损失固化。

一旦下践的股票被售出,纸面损失就变成了实际损失,就会清楚地证明一开始买进这只股票就是个错误。这就是为什么人们总是迟迟不愿放弃下跌的股票,拼命盼着能出现反弹。但对上涨的股票,一切都不同了。人们总是下意识地想锁定利润,毕竟,卖出了上涨的股票才能真正证明最初的判断是正确的。这也就是人们会卖掉可能会在未来继续升值的股票的原因,即使这意味着他们放弃了更大的利益。

证实性偏见:回避短期失败的行为会导致一个不可避免的后果,长远看来,我们会失去更多。承认错误的外部动因(即使这些动因对错误有清楚的分析)常常被保护自尊的内在冲动压倒。我们就算会付出代价也有粉饰证据。

避免把时间都花在正是自以为已经知道的事情上,而是去寻找和发现我们不知道的事。

如果不加批判的看问题,我们总能找到自己想要的,我们会去寻找,并找到自己正确性的证明。同时,我们会对威胁自己理论的任何事都避而不见。但如果批判性的看问题,大多数支持我们理论的证据都会被驳倒。

智慧和资历一旦和认知失调与自尊产生联系,就构成了当今世界前进中的最大阻力。

记忆并不像我们自己认为的那样可靠。我们不会用高清电影般的方式对自身体验进行记录。记忆更像是分布在大脑各处的系统,受到各种偏见的影响。记忆容易受到暗示,我们常常把不同经历的片段编织起来,组成一个连贯的整体。

我们对每段记忆都会进行编辑。通过对记忆的回顾、编辑与整合,我们可以想象出全新的事件。记忆的可塑性让我们在回忆过去时容易误入歧途。但同时,这种可塑性又在对未来的幻想饿预期中扮演着重要的角色。我们总是想让记忆符合自己现在所知,而不是以前亲眼所见的事。

要想从错误中学习,有两个关键部分:第一,要有一个正确的机制——在这个机制中,改进错误被视为推动进步的方向;第二,要有能让这种机制蓬勃发展的正确观念。我们会去思考,如何营造一种不去粉饰或抑制错误,而是把错误当成推动进步的契机的文化。我们还要研究对失败的外在恐惧感,也就是害怕遭到不公正的指责或惩罚的感觉。这种恐惧也会阻碍我们从错误中学到东西。

进化是建立在名为“自然选择”的试错机制上的。更具适应性的生物得以存活并繁衍,它们的后代继承了它们发生突变的基因。这种机制和为联合利华创造喷嘴的机制一样,关键在于不断试错的过程。错误是发生变革的必要条件。

技术进步是通过科学理论和实用知识之间复杂的相互作用产生的。然而我们常常会忽略麻烦、复杂、自下而上的变化,因为用居高临下的眼光看世界比较容易。我们更愿意站在高处理解世界,而不是从低处去发现它。

叙述谬误:有一种思维在阻碍我们对设想进行测试,成为阻止我们利用进化过程的绊脚石。这种思维说来简单,但其结果却影响深远——我们总是把世界想得太简单。既然世界很简单,为什么还要费力去做什么测试呢?既然我们已经掌握了正确答案,为什么还要去质疑它呢?这就是叙述谬误的力量,我们太想给自己所见的事实找到规律,太想对现实做出解释,于是就用同样的原因去“解释”截然相反的事实,并对其中的矛盾之处视而不见。

如果我们把世界看的太简单,就会产生一种期望:我们了解世界的方法无需经过检验或学习。叙述谬误会让我们更倾向于居高临下,而不是自下而上地看问题。我们会相信自己的直觉、现有的知识以及面对问题时给自己讲的故事,而不是去检验我们的设想、发现其中的缺陷并从中学习。

再来看联合利华的生物学家,他们没有把不合格的喷嘴当成失败,而是当成了学习过程中的重要部分,所有不合格的设计都被视为累进选择选择策略的关键点,而非判断失误的证明,他们事先就预见到自己将面对很多次失败,因此并不会感到灰心。

完美主义的危险:不能在一开始就试图做到面面俱到。对完美的渴望带来了思维上的两个误区。第一个是以为自己能够闭门造车,在象牙塔里单凭思考就能找到最佳的解决方案,而不是投身于现实世界,检验自己的猜想,从而找到其中的缺陷。

这个问题是对自上而下的思考方式的过分依赖造成的。第二个误区是对失败的恐惧。你花了大量时间去设计和策划,绝不允许自己失败,直到太晚才发现这是不可能的。这是个预设的闭路循环行为。你太害怕搞砸,干脆不敢上场。

“尽早开始试错”这一做法代表了高科技革命带来的最简洁、优雅的理念:精益创业,其根源是测试与改进的价值。技术人员不会从零开始设计产品,而是先做出一个“最小化可行产品”(minimum viable product),即MVP。

它指的是一个最初形态下的产品,与设想中的最终完成品有很多相同功能,以供早期用户测试使用。所谓早期用户,指的是那些产品一问世就去购买,并可以对身边人产生影响的消费者。这便是把进化过程植入到了产品的设计中去。

要想利用失败的力量,必须充满韧性,胸怀开放。换句话说,你在准备好正确方式的同时,还要有正确的心态。如果总是逃避错误,你将一事无成。

当今的问题是我们习惯遵循“弹道模型”来追求成功,即一旦确定了某个标靶(建立一个新网站、设计一个新产品、改革一项政绩),你就会去设计一个聪明的策略,想要命中靶心。你会造出一支完美的步枪,然后,你会建立一个模型,测算风速和重力对子弹的影响。

你精心计算,保证策略万无一失。然后,你调整枪口的角度,扣下扳机,看着子弹向目标飞去。这个方法存在两个问题:首先,真实世界里不只有风和重力,情况要复杂得多,变量和相互影响的因素是无穷无尽的。

第二个问题更加严重,等你生产出了步枪,还没等开枪,就发现标靶已经不在原处了。这就是这个频繁变化的世界存在的问题。想想有多少信息技术产品还没问世就已经落伍了。成功不仅在于事前的计划,也在于事后的改进。

把一个大问题分解成许多小部分,就很容易揭穿叙述性谬误。只要获得了一系列小进步,每一次进步都建立在认真的思考,小心的测试和正确的执行基础上,就算面对世界上最大的难题,也可能取得重大的飞跃。

边际收益的意思不是在小处进行改动并期望得到很大的效果,而应该是把一个大问题分解成许多小问题,这样就能找出哪些因素在起作用,而哪些没有。这种方法建立在一个基本的经验智商:要知道某个因素是否有用,就必须把它的影响分离出来。

这就是边际收益的力量。通过把一个大型挑战分解成许多小步骤,你就能进行严格的测试并逐步得到改进。每一步也许看上去都不起眼,或微不足道,但这些小的改进会慢慢累积起来。你最终会到达最优点,这就是决定输赢的关键。

边际收益的局限性。通常在商业、科技等领域和日常生活中,进步并不意味着小心翼翼的试探,而是创造性的飞跃。进步意味着发挥想象力,让整个问题发生质变。实际上,这才是引领当今世界变革的最重要因素。

对一个系统或是一个机构而言,成功意味着同时具备对整体与细节的思考能力,既要有想象力,又要有自控力,既要能投身细节之中,又要能抽身事外,从宏观角度整体看待问题。通过对微小失败的认识,我们能不断获得微小的成功。边际收益作为一种观念,完全取决于察觉微小、潜在的弱点并从中学习的能力。

对失败的厌恶感是创新道路上最大的绊脚石。创新过程始于现有技术中的一个问题,甚至可被称为一个失败。在很多意义上,创新都是一种解答。

发明从根本上说就是要把两样东西合并起来,他起到了一个桥梁的作用。创造性的举动首先是一种合成,就是把两种已有的技术结合在一起。创造力不过就是把事物联系在一起。如果说失败让创意有了诞生的可能,那么灵光咋现的时刻则来源于原本无关的想法或技术的结合。

这是一个寻找事物潜在联系以解决问题的过程。当灵感出现时,神经回路其实已经用了几个小时、几天甚至几年的时间来处理问题、统一信息并尝试新的组合方法。但人们往往只注意到灵感的来临,却很少去关注背后隐藏的那个庞大的思考机器。

创造力有两个层面。想要产生创意,往往需要后退一步,从大处着眼看问题,要把不同的想法结合在一起,这是联系的艺术。但要让创意产生作用,则需要严格的专注力。如果说创意要靠大局观,开发就要从小处着眼。关键在于要同时保持两方面的注意力。

只有当从业人员相信自己上报的错误与问题会被当成学习的机会而不是谴责的理由时,这些重要的信息才能真正得到传递。“真正的无知不是缺乏知识,而是拒绝学习的态度。”

没有人是生来害怕失败的。这不是一种本能,而是随着我们长大而逐渐发展的观念。很小的孩子是完全不怕失败的,他们很乐于尝试新事物,学习速度非常快。我们要做的是让失败有价值,要善于失败。我的意思是要去冒险,如果行不通,也要从中学到东西。在失败后假装一切正常或者谴责别人都是无益的,那样做只会浪费了解自己并在自身的技能、经验和资格等方面发现问题的机会。而一旦抓住了学习的机会,你就能行动起来,有所作为。

那些获得最多成功的人往往也是最脆弱的,他们凭着完美的表现获得了太多的掌声,获得了无尽的赞美,却偏偏没有机会去体验人人都会面对的挫折。

“失败是重新开始的好机会,再次开始时,你会更加明智。”

如果自尊心如此脆弱,连一次失败都无法面对,那去保护它又有什么意义呢?自尊心作为一种心理特点,其价值被大大高估了。如果我们担心自己可能不那么完美,就会损失学习的机会。我们真正需要的是毅力,是直面失败并从中学习的能力。说到底,这才是成长的全部意义。

人类理解力一经采取了一种意见之后(不论是作为已经公认的意见而加以采取或是作为合于己意的意见而加以采取),便会牵引一切其他事物来支持、来强合于那个意见。纵然在另一面可以找到更多的和更重的事例,它也不是把它们武略了,蔑视了,就是借一点什么区分把它们撇开和排掉,竟将先入的判断持守到很大而有害的程度,为的是使原有结论的权威得以保持不受触犯。

如果让多种自上而下的方法互相竞争,并用破坏性试验去找出最有效的办法,整个系统就开始显现出自下而上的特点了。成功的市场经济就是这样:企业家们互相竞争,优胜的策略会被对手复制并做些改进,如此循环往复。很多科学家也具备这种开创精神,他们会对现状发起挑战,希望发现新知。

无论是对个体还是系统来说,成功都越来越取决于适应能力。换句话说,成功取决于从错误中学习的能力。我们要怎么把从错误中学习的能力应用在我们的工作和日常生活中呢?首先,最重要的一点就是要彻底改变我们对错误的认识。

我们不能再把错误当成一件肮脏和羞耻的事,而应该把它们当成一种鞭策和教育。失败是生活和学习的一部分,想要逃避失败就会导致进程停滞不前。我们应该互相鼓励,要去尝试,去试验,去展现耐心与决心,要勇于从自我调查中学习,要有智慧和勇气去看清证据的本来面目,而不是将其幻想为我们希望它呈现的模样。

他人能给予我们最大的帮助莫过于指出我们思想或行动上的错误。这种错误越严重,我们可能从中获得的进步就越大。对那些欢迎批评并愿意改正的人来说,这种批评几乎比友情更宝贵。而那些固执己见的人则永远不会进步。

成功的人、组织和体质都要一个共同点,那就是一种对失败的健康、有力的态度。