邹恒甫为什么不出名 “狂人”邹恒甫出书:我为何爆料北大学术丑闻

[导读]邹恒甫在书中不止一次提到:经济学家,我和林毅夫是三五流,张维迎是九流,包括吴敬琏在内的大多数人都不入流,大概从2000年开始,张维迎、陈志武和郎咸平……这些人都没有再搞学术了。

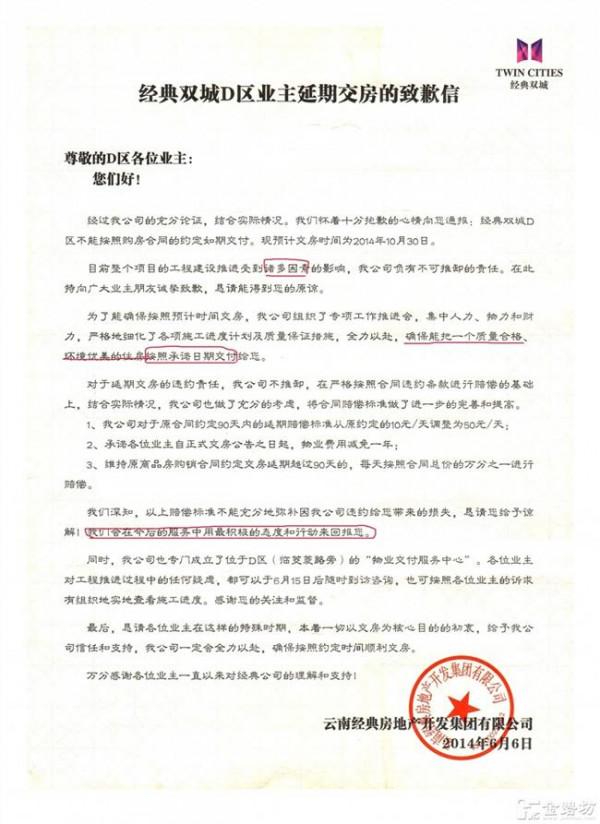

邹恒甫 IC供图

“我是一名普通的中国人,我只是做了经济学家和教育家应该做的一点点小事,于是便成了狂人。但我不想做最后的狂人,而是希望有更多的中国人超过我。”

“我们的社会文化和政治文化太世俗了!这是我们中国人五千年的‘奴颜婢膝’和‘人人皆可为尧舜’两者不断矛盾冲突所产生的毒瘤。我们是多么的自卑,我们同时又是多么的骄傲!我们刚刚有了点钱,新富新贵们便当起贵族来了!更加不可想象的是,我们开始给老板和所有的官员(包括学校的官员)提包了。”

“我每天做的事情都是希望中国人民有免费的教育、免费的医疗、免费的社会保障,可以养老,养老头。”

“公平选择和价值判断问题是社会学、伦理学中的重大问题,这些也应当是经济学家关注的问题。公共政策应向机会最少的那部分人倾斜,而保证每个人公民得到最基本的公共服务是社会公正的最基本要求。

本报记者 严友良 发自上海

1962年出生于湖南华容县的邹恒甫,头顶无数光环:武汉大学经济系曾经的“天才少年”;新中国第一位哈佛大学经济学博士;2005年入选首批社科长江教授;2012年6月,全球经济学家排名前100位唯一的华人经济学家;世界银行研究部终身高级经济学家,中国当代经济学教育的拓荒者。

然而,要论曝光率和知名度,邹恒甫还远比不上张维迎、林毅夫、郎咸平、张五常、厉以宁等“知名经济学家”。外界之所以对他有一定了解,主要源于三件事:2007年,他与北大前光华管理学院院长张维迎的公开矛盾;为此,他致信时任国家教育部部长周济;2012年,他在微博上揭露“梦桃源事件”。

无论知名与否,在诸多公共事件之中,邹恒甫无一例外地彰显了他爱憎分明的个性。他总是高调地臧否人物,习惯于点名道姓地骂人,并“大呼过瘾”。如此,“狂人”名分顺理成章地落到了邹恒甫的头上。连他自己,也经常用陈寅恪的“一生负气成今日,四海无人对夕阳”调侃。

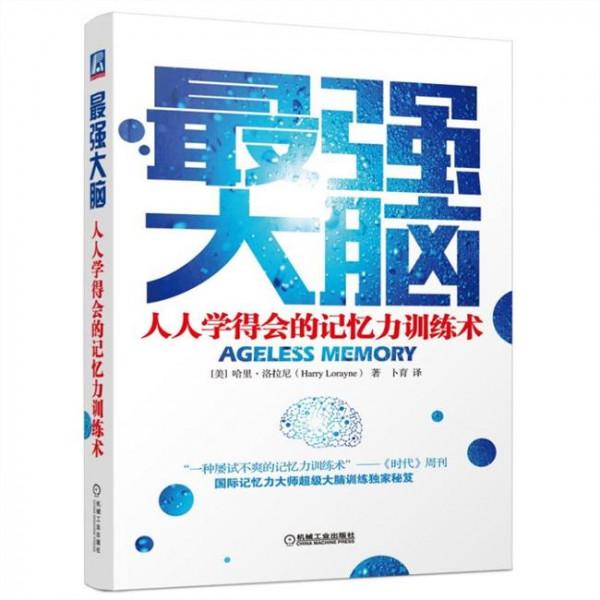

有意思的是,在新近出版的《最后的狂人:我就是邹恒甫》一书中,邹恒甫对“狂人”作了一番解释:“我是一名普通的中国人,我只是做了经济学家和教育家应该做的一点点小事,于是便成了狂人。但我不想做最后的狂人,而是希望有更多的中国人超过我。

”“这本书相当于一本自白书,希望大家更多地了解我邹恒甫是什么样的人,以及从1987年至今我为什么频繁地爆学术界中的各种丑闻。”在接受时代周报记者采访时,邹恒甫如此介绍该书的初衷。

做“穷人的走狗”还是给老板官员提包?

翻开这本书,会为该书的体例吓一跳。虽然这是一本“文集汇编”,但内容十分庞杂,包括演讲录、访谈录、新闻稿、传记、杂文、散文、书信、评论、诗歌、古文、专业论文。该书编辑徐玲和李治华都感叹,“这是他们编辑过的最复杂的书稿”。

邹恒甫却告诉时代周报记者,“这就是自己的一本传记”。虽然书中真正有关经济学学术领域的论述只占很小的篇幅。邹恒甫坦言自己当初筹划此书时还有更大的“野心”:“这是一本给年轻人看的书”“我想通过我个人的现身说法和人生经历,告诉大家在一个传统社会价值体系已经坍塌,西方的社会价值体系又嫁接不上、新的社会价值体系尚未建构的时代中,什么样的人生是值得追求的……”

“经济学大师马歇尔就曾说过经济学家应该有‘热情的心灵,冷静的大脑’,面对孩子们渴望求学的眼睛,我们不能回避自己的责任;面对无助地呻吟在街头的病人、面对寒夜里无家可归的老人,谁又能保持内心的平静?经济学家应该对‘朱门酒肉臭,路有冻死骨’说不!

”邹恒甫说,“可是我们的社会文化和政治文化太世俗了!这是我们中国人五千年的‘奴颜婢膝’和‘人人皆可为尧舜’两者不断矛盾冲突所产生的毒瘤。我们是多么的自卑,我们同时又是多么的骄傲!我们刚刚有了点钱,新富新贵们便当起贵族来了!更加不可想象的是,我们开始给老板和所有的官员(包括学校的官员)提包了。”

相比较而言,邹恒甫说自己更喜欢以穷人的“走狗”自居。书中,邹恒甫写道:“父亲是医生,母亲是普通农民。由于母亲体弱多病,加上他兄妹三人,家里日子过得很拮据。”他本人自小就做过农活,养过蚕。前些年,每次从美国回来,还会去外公外婆居住的乡下做两天农活,种菜、插秧……尽管别人不屑,但是他说务农是他最崇拜的职业,甚至在北京遇到环卫工人整理枯草,他都会跑过去,抢过人家的耙子,兴致勃勃地帮人家把整片草地收拾干净方罢休。

书中还对邹恒甫的求学之路作了一番回顾:1982年毕业于武汉大学经济学系,第二年赴美国哈佛大学求学。当中国大多数精英还忙着外流的时候,邹恒甫于1992年悄悄地回到母校,用自己的薪金和从朋友那里筹集到的钱筹办经济科学高级研究中心。不仅如此,邹恒甫在美国24年,一直没有加入美国国籍,没要绿卡。当好多精英开始意识到中国方便“摸”钱而蜂拥回来办各种名目的学习班的时候,邹恒甫仍然极其低调地坚持办学。

“我每天做的事情都是希望中国人民有免费的教育、免费的医疗、免费的社会保障,可以养老,养老头”。邹恒甫说。正是这样,他认为给领导和老板提包是中国当今社会的耻辱;他指斥樊纲的那句“经济学家就是为利益集团服务”是混账话。

“做这些,没有别的,就是想告诉大家人生需要怎样的坐标?我就是想告诉大家,公平选择和价值判断问题是社会学、伦理学中的重大问题,这些也应当是经济学家关注的问题。公共政策应向机会最少的那部分人倾斜,而保证每个公民得到最基本的公共服务是社会公正的最基本要求。”邹恒甫在接受时代周报专访时指出。采访中,他一直对记者强调现在中国政府在教育、卫生和社会保障方面的比重太低,“至少分别达到6%才好”。

看到国内经济学界“钱权色学”四位一体盛行,邹恒甫十分恼怒:“如果我不站出来同邪恶的力量较量,谁会、谁敢站出来?我愿今后永远也不世俗地,随波逐流得过日子:(1)说实话,说真话,说一针见血的话;(2)对全世界高官当面放炮,从不讲一句吹捧官僚的话;(3)对从事体力劳动的人保持最大限度的谦卑。”

从来不骂的两类人

鉴于邹恒甫的一贯作风,书中骂人的内容当然不少。某个段落中,记者问邹恒甫,你以前在北京大学光华管理学院工作,但你对你北大的老同事毫不嘴软呀。邹恒甫回答:这要看是谁,比如北京大学光华管理学院的院长蔡洪滨,我经常公开骂他。但客观地说,他的学术水平还不错,至少还值得我去骂,在Ideaa&RePEc的“中国大陆经济学家排行榜”上他能排到第五名左右,在全世界三万多名经济学家中也属于最有实力的那9%。

对于2007年曾将其开除出北大的张维迎,邹恒甫就没那么客气了:“在国内名气很大的张维迎,在Ideaa&RePEc排名上在25000名开外。……张维迎这辈子已经没学术前途了,以后只能在社会上胡混了。大概从2000年开始,张维迎、陈志武和郎咸平……这些人都没有再搞学术了。”

邹恒甫说,在他眼里,诺贝尔经济学家是一流,那些在哈佛、哥伦比亚、麻省理工等大学教书的知名教授是二流,其他一些大学和研究机构的是三流。实际上,在书中,他不止一次提到:“经济学家,我和林毅夫是三五流,张维迎是九流,包括吴敬琏在内的大多数人都不入流”,并动辄大骂“海龟”经济学家“欺骗中国人民”、“在国外都挺正常,一到国内就装大,癫狂”。

国内的“主流经济学家”“三纲五常”(樊刚、易纲、胡鞍钢、张五常)、“国富国强”(周国富、田国强,谭国富)等人,基本没能躲过他的唾沫星子。

耶鲁学者Serge Lang(即在电影《美丽心灵》里被纳什打倒在地的那个书呆子)挑战政治学权威亨廷顿的故事,常被邹恒甫提起。在邹恒甫看来,这段经历对自己影响很大。在邹恒甫哈佛求学期间,为了不让支持越南战争的亨廷顿当上院士,Serge Lang专门从耶鲁到哈佛访问教书一年。

他整理了1000多页亨廷顿政治学论文和著作里的荒唐之处,复印好后发给课堂里的所有学生。此外,他还在MIT、波士顿大学、波士顿学院等处开讲座,用数学证明亨廷顿的逻辑错误。

邹恒甫也骂自己的学生,甚至近乎严苛,尤其是那些进入投行的学生,邹恒甫斥其为“叛徒”,“有时候杀他们的心都有”。但若仔细琢磨一番,会发现有两种人邹恒甫基本不骂:一、师长。包括他的老师和他真正钦佩的经济学家;第二、平民。

“我骂的人只是那些自己看不起的经济学家和权贵。他们是‘一边骂权贵一边当权贵’的伪君子。而且,我骂他们其实很大程度上是因为他们背离了经济学的初衷,这些人只知道去摸钱,摸女人,摸权力,做学阀。”邹恒甫说。

偶像爱因斯坦:方程式才永垂不朽

对自己被称为“狂人”,邹恒甫十分委屈。他说,在一个正常社会里,他的这些行为应该是最正常不过的。他坦言,如今大学里大楼林立,而大师之后再无大师,旧有的大师多已远去,新的大师迟迟无法出场。

1994年即回国办学的邹恒甫很清楚,如今的大学无法培养出大师,是因为其背后教育体制问题。“教育界最大的问题,最根本的问题还是官僚治校的管理体制。比如,大家都知道,我们中国的经济学教育水平比世界落后了几十年,我们的经济学教材更是不堪入目,但奇怪的是,我们的教授们坚决不用西方原版的英文教材,反而要用自己瞎编的,甚至是找一帮学生翻译的“教材”,结果错误百出,笑话连篇。

这和一百多年前,我们老祖宗宁愿用驴子来拉车,也不要火车是一个道理。

你以为他们不懂得火车比驴车快的道理啊?不是的,他们怕的是如果用了火车,自己不能再继续混吃混喝,甚至会失业呀!这就是官僚治校的恶果,也是我们一些著名专家教授这几十年来一直在干的事情啊!我们的教育体制再不改变,我们的学术水平不但会继续落后于世界,而且我们就是为了自己的一己私利在犯罪!我不知道我们的教育体制已经毁掉,还会继续毁掉多少年轻人!”邹恒甫对时代周报记者控诉。

书中,邹恒甫说自己的偶像是科学家爱因斯坦。“难怪爱因斯坦说:政治仅昙花一现,而一个方程式则永垂不朽。爱因斯坦当然拒当以色列总统,而至死专心于他的理论!若晓宇宙起源灭亡之科普常识,英雄帝王和文人骚客岂能诳嚎吞吐宇宙万象之诗词?”他坚信,学问将最终战胜皇帝、将军和总统。