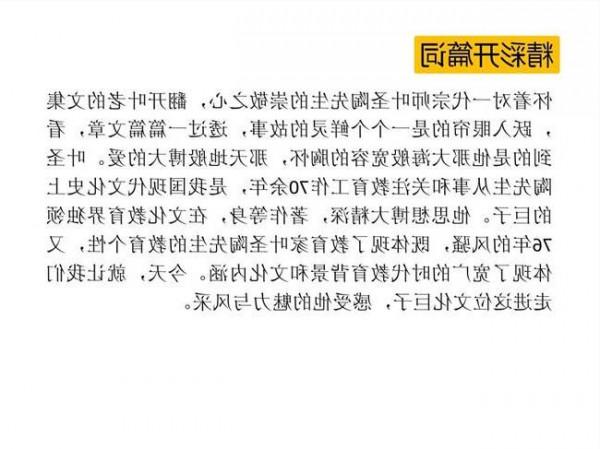

崔毅艺术家 太极大家崔毅士二三事

我的外祖父崔毅士先生,是一代宗师杨澄甫先生的入室弟子,他跟随杨澄甫先生二十余年,全面继承了杨澄甫先生的拳艺,成为杨式太极拳的代表人物。

我1943年出生于西安,后返回北京,与外祖父生活在一起。一开始,我们住在东华门,后来搬迁到朝阳门内南小街。我们是独门独院,院子很大,长着两棵大树,一棵是椿树,一棵是槐树,其他还有葡萄树、丁香树等等。在这个院子里,我从小跟着外祖父练拳,听他讲古说今,看他传徒授艺,度过了近二十年难忘的日子。

我的舅舅上个世纪五十年代中后期去了山东京剧团,后来因病早逝,照顾我姥爷和姥姥生活的担子,就落到我母亲崔秀辰和其他亲戚、徒弟的肩上。在和姥爷长期生活的日子里,我充分感受到了他作为一代太极拳大家的平凡与不凡,感受到了他深厚的太极拳修为和高尚的武德。现在回想起当年和外祖父在一起的日子,点点滴滴,让我永远难忘……

拳在生活点滴处

我外祖父的腿脚不好,总是拄着拐杖,那是1948年他骑自行车时摔的。那时,北京还有有轨电车,大街上布满电车轨道沟。一天外祖父骑车时,自行车的前轮突然掉进了轨道沟里,这时恰巧一辆铛铛车迎面驶来,眼看就要撞上他了。据说,他情急中纵身一个飞跃就蹿到了电车顶上,可是车顶是拱形的,呆不住人,他从车顶上滚了下来,结果摔伤了大腿……这些都是听别人说的,我没有见到。那年我才五岁。

腿摔伤后,大概过了一年多,外祖父才能下地。由于当时的医疗条件不好,他的腿没有完全治好,留下了残疾,总是拄着拐杖走路。在养伤的日子里,外祖父也没断了练功。为了活动大腿、腰胯,他每天都坐在椅子上做弯腰、转胯、伸腿等动作,他还编了一套坐着练习的太极拳,每天练习几遍。

说到外祖父的练功方法,给我印象最深的就是捋床栏杆和打绑腿了。

我外祖父睡的是一张铁床,床栏杆是铁的。他每天早晨起来,第一件事就是捋床栏杆。捋的时候,他的手是非常轻的,似沾非沾,非常缓慢,要把床栏杆捋上几圈。捋完后,床栏杆都是温乎的。由于长期这样捋,床栏杆都是锃亮锃亮的。小时候,我不懂得外祖父这是在练功,现在明白了,原来他是在练习太极拳的捋劲,他的手掌上运用了内功,所以捋过后铁栏杆是温热的。在推手时,他的捋是非常厉害的,只要让他的手沾上,你就跑不掉。

捋完床栏杆以后,就是给外祖父打绑腿。过去的老人一般都穿那种中式的免裆裤,裤腿要用绷带绑起来。一般都是我母亲给他打绑腿。

有一天,母亲对我说:“勇涛,你要学着给你姥爷打绑腿。打绑腿的时候,你就能体会到你姥爷腿上的功夫。你还不一定能绑得好呢!”

我当时想,打绑腿有什么了不起的?

没想到,我第一次给外祖父打绑腿,绑了三遍都没有绑好。第一遍,我刚绑好,外祖父一动换,绑腿就松了。第二遍我想绑紧一些,结果他不高兴了,说你干嘛给我勒那么紧。绑完后,没走两步,又松了。第三次我觉得绑得挺紧的,可是很快又松了。外祖父生气地说:“你会不会打绑腿呀?让你妈来吧。”

后来,我才慢慢地体会到,原来,在给外祖父打绑腿的时候,他腿部的肌肉会自然而然地膨胀、绷紧;绑好后,肌肉一放松,绑腿布就松开了。也许,你在给他打绑腿的时候,他也在进行腿部肌肉的松紧变化,这也是他的一种练功方式吧。

我母亲对老爷子比较熟悉,在给他打绑腿的时候,能用手感觉出他腿部肌肉的松紧变化,感到肌肉绷紧的时候,手就轻一点,等到肌肉放松了,就赶紧绑紧一些,这样一松一紧,让绷带顺应着老爷子腿部肌肉的松紧变化,就能把绑腿打得非常合适。

母亲说:“这就是你姥爷的腰腿功,从腰到腿,意识能控制各处肌肉的松紧。这是练功练出来的。所以,推手的时候,他腰腿上的肌肉能松紧转换,运用自如,把劲力从脚上发放到手上。”

原来,外祖父生活中也时时刻刻在练功。

功在精纯德在厚

我外祖父那一辈老拳师,拳艺高超,品德高尚。

上个世纪50年代初,外祖父成立了“永年太极拳社”,长期在中山公园教杨式太极拳。当时,在中山公园教拳的还有吴式太极拳名师杨禹廷、大成拳名师王芗斋等北京武术界名家。这些名家老师都互相尊敬,互相帮衬,从不互相拆台。我外祖父教完拳后,回家时都要到杨禹廷老师那里照个面,打声招呼。杨禹廷老师回家时,也会过来和我外祖父打声招呼。

一个公园中有两位太极拳大师在教拳,离得又这么近,难免有一些学生这山望着那山高,学了吴式又想练杨式。对跑到自己这边来学习的学生,外祖父常常语重心长地劝他们:“你要学拳,就踏踏实实学好一门,不要这山望着那山高。杨老师的功夫非常好,就跟他学吧。”杨禹廷老师也对那些学了杨式太极拳没几天,就来学吴式的人说:“你先跟崔老师把杨式学好了,再来找我。”

吴文翰先生当年从河北来北京,找到我外祖父请教太极拳。他在老家练习的是开合架太极拳(现在称武式太极拳)。我外祖父说:“你学了那么多年开合架了,扔了非常可惜,就别再改拳了。我也会开合架,给你讲讲吧。”吴文翰先生很高兴,觉得我外祖父没有门户之见,不贬低别人抬高自己。

外祖父年轻的时候,在家乡跟刘瀛洲学习过三皇炮锤,后来又跟武式太极拳名家李香远学习过开合太极拳。他总是说:“武术界,人外有人,天外有天,不要总说自己的好,更不要贬低别人。”

还有一件事让我记忆犹新,让我佩服这些老一辈武术家的品德。

大概是上个世纪60年代初,北京武术界在东长安街体育场举行了一次太极拳推手表演赛。这次表演赛不是在本门派的选手间进行,而是在不同的太极拳门派间进行的。我外祖父和杨禹廷老师等老一辈武术家坐在嘉宾席上观看比赛。

比赛中,一个练习吴式太极拳的运动员使用了一些散手招法。他的对手是练习杨式太极拳的,遇到这种情况也不示弱,也用散手招法还击。台下观战的双方师兄弟不干了,都指责对方犯规。双方人很多,互相争吵着,越来越激烈,眼看就要动起手来。这时,我外祖父和杨禹廷老师都站了起来,大声喝住自己的徒弟,然后互相道歉赔礼,都说是自己的徒弟不好,不应该这样……两位老师就这样把一场眼看就要起来的争斗平息了下去。

多年后,我一想起这件事,就更加佩服这些老武术家们。

丹田功成“广陵散”

太极拳中有丹田功。据说当年杨禄禅受人偷袭,对方突然一拳朝他的腹部打来,他来不及躲闪,丹田一收一放,就把对方弹了出去。这种功夫不是传说,我外祖父就具有这样的功夫,在他说来叫“丹田功”。

夏天,外祖父一般穿着一件汗褡裢(像坎肩,两肋部用袢带系住)坐在院子里练拳。高兴的时候,他会让我摸摸他的肚子。我能感觉到他肚子里面有一个球,这个球充满弹性,能随着你的手上下左右跑动。如果你使劲一按,就会感到被吸住了,撤不回来。这时,这个“球”一弹,你就会不自觉地退出好几步。

还有一次,我看见外祖父坐在板凳上,光着膀子,把一块按扁了的面团贴在肚子上,慢慢运气,面团不但不滑下来,还能在肚子上随着肚皮的运动,上下左右移动。这种功夫真是奇妙!我到现在也没有搞明白其中的原理。外祖父对我说:“我这个功夫你练不了,这是太极功中的一种球功,叫丹田功,一般人是练不了的。我是从小时候就开始练。推手的时候,我不怕别人按住肚子,按住你就别想跑。”

“文革”中,外祖父被打成了“资本家”“反动学术权威”,我母亲也跟着挨斗。尽管他们有一身功夫,可是在那种环境下谁也不敢反抗。那一天,我从工厂回到家,看到我母亲和外祖父都被绑着跪在院子里,一群红卫兵在抄家。

在那种气氛下,谁也不敢吭一声。我悄悄来到外祖父和母亲身边,想护着他们。外祖父悄声对我说:“我这功夫,他们绑不住。我稍微一用劲,一会儿就松了。”他身子轻轻一晃,绳子果然松了。我母亲吓得说:“你可不能动啊!你要动了,咱们全没命了。”幸亏红卫兵们没有察觉。

后来,在批斗我外祖父和母亲时,红卫兵让他们跪下,腿下垫上砖,然后把棍子放在小腿上,两边站上人踩压,极尽折磨。外祖父腿上的功夫好,小腿的肌肉能够伸缩化解,还能忍受。我母亲就不行了,被压得死去活来……

在“文化大革命”那些年,外祖父不仅身体受尽了折磨,家被抄,挨批斗,还不允许他教拳,这对嗜拳如命的外祖父来说,打击是非常大的。他整日心情抑郁,怎么也想不通。抑郁成疾,他的身体越来越消瘦,后来到医院一查,得了食道癌。这是不治之症。

临终前,外祖父说:“只要我丹田上的这个球摸着没有了,我就快死了。”我们觉得神奇。我母亲亲自去摸了摸,果真没了。过了不久,外祖父就潸然长逝了……

现在,外祖父去世已经四十多年了,我母亲崔秀辰也在1992年去世。这几十年来,我遵循外祖父的教诲,每天刻苦修炼太极拳,在国内外广泛传播太极拳,取得了一点点成绩。但是,我深知在太极拳功夫的修为上,我不仅和外祖父相差甚远,就是和母亲相比,也还是不如的。

就说外祖父身上的这个丹田功吧,我现在也只是有了一点体会。太极拳练功讲究“气宜鼓荡”,练的是丹田内气,所谓“抓住丹田练内功,哼哈二气妙无穷”,这个“球”也许就是内气吧。

外祖父活着的时候,没有解释这个现象,也没有说这个功夫是怎么练成的。当有人问:“丹田功怎么练?”他就说:“怎么练?就这么练,慢慢练,时间长了就有了。”他们这些老人,身上的许多好东西都带走了,以后的人,连这种功夫都没有见过,就更别提能练出来了。传统武术在流失,许多身怀绝技的老武术家去世后,他的一身功夫也就成了“广陵散”了。想来,真是很遗憾!