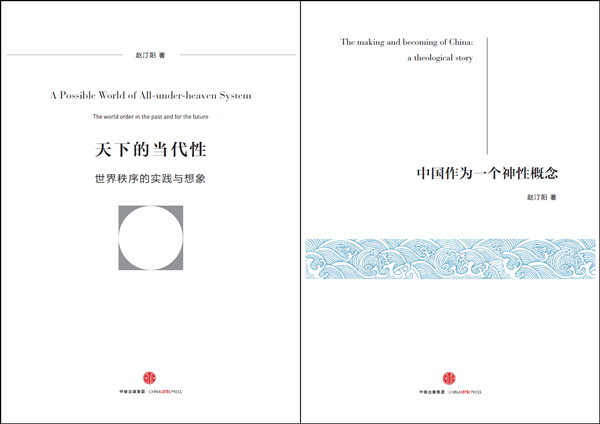

赵汀阳中国人的信仰 赵汀阳:中国就是中国人的信仰

中国,或者说中国的历史性就是中国人的信仰,语焉不详。中国哲学自始以来就更多关注于人伦事功之“用”而非人生意义(信仰)之“思”,故而信仰一词用于此处,颇多可疑。但是如果说一个民族,一个国家,乃至一个社群没有丝毫信仰就可以活下去的话,也未免是对文化的一种歪曲和羞辱。

如果从宽泛意义上来谈信仰,我更倾向于中国人有两个信仰,或者说一个信仰之一体两面:“活着”与“成功”。中国人对“成功”的信仰自古有之,古代读书人最大的理想恐怕就是“十年寒窗无人问,一举成名天下知”,其中苏秦是个典型(类似的例子不胜枚举),失败是一种耻辱,尤其对英雄人物来说,故而“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”也是对成功的期许,及时终成画饼,也得用“死亦为鬼雄”之类的来开脱并幻想一下另一种“成功”模式。

成功是中国人的信仰,但成功以善在(活着)为前提,故而全身保生(养生术)在民间备受关注和推崇。若不能达则兼济天下(成功),则起码也要穷则独善其身(善在、保生)。

卢瑟文化(屌丝)在现代中国尤其明显,作为成功者的对立面,,卢瑟们可以用鸵鸟政策和新阿Q精神让自己镇定。也许在西方视角看来,成功的模式远不止一种,疑惑之处即在于:如何定义成功并使之内涵丰富,外延多姿。

这是哲学或鸡汤学所能担负的重任吗?如果继续沿袭“中国就是中国人的信仰”这一理路,谁来解释成功并为之负责?这很是个疑问。 卢瑟们地命海心,却仍然渴望出人头地,可是什么样的理念和制度设计才能真正消弭“不患寡而患不均”的矛盾?消弭也许永不可能,这过于理想,但从文化制度设计上来看,各美其美,各安其所应该是可行的,但前提是必须解构某些貌似深刻的共同信仰或价值论。

问题不在于什么是中国人的信仰以及如何构建一个共同信仰,问题在于,什么是生活以及如何保障每个人的“可能生活”。“可能生活”意味着“和而不同”与“各美其美”,它也许并不需要信仰,有待探讨。