赵恒惕把谭延闿 程潜、赵恒惕驱逐谭延闿和李仲麟等之死

程潜、赵恒惕驱逐谭延闿和李仲麟等之死 作者:姚大慈 程赵合作倒谭

一九二〇年(民国九年)冬,孙中山先生在上海策动驱逐盘踞广东之桂系(陆荣廷派莫荣新盘踞广东,阻挠革命事业)已相当成熟。时程颂老(程潜)亦在上海,为中山先生所倚重,中山先生欲取得湖南为将来北伐出师之便利,乃以湖南事属之颂老。

其时,湖南为谭延闿所统治,中山先生对谭亦另有所策动,但以谭非革命党出身,终不可靠(谭本以陆荣廷所委派之湖南督军兼省长名义于一九二〇年驱逐张敬尧,继张统治湖南,表面拥护中山先生,暗中仍听陆荣廷之命),故仍以湖南事属之颂老。

颂老以离湘已久,于湖南当时情形,不甚明了,乃命先兄大愿回湘察看(予兄弟皆系颂老在湘南护法军总司令任内的秘书,其时予在长沙,先兄则在上海,仍担任颂老私人秘书工作,于湘中将领,俱所熟识),语之曰:“若赵恒惕能与我合作倒谭,事成之后,湖南事由他主持,我不与闻;但广东局面解决之后,革命政府成立,湖南须听中山先生之命,参加北伐;又浴凡(林修梅字)现在湘西组织部队,系中山先生所委派,请赵恒惕力与维持。

”(当时湖南部队,有赵恒惕第一师及十二个区司令,其中与颂老有关系的为第六区司令李仲麟所部六营,驻醴陵;张振武、郭步高各一团,驻岳阳,故颂老有与赵恒惕合作之语。)并致书赵恒惕言:“派大愿兄回湘面商一切。

”另致书李仲麟、张振武言:“派大愿兄回湘有所策划,一切请多与大愿兄商量。”先兄大约系十月半到长沙,与予言其来意,问有试图之意否?常见到季隽(李仲麟字)诸人否?予曰:“张、郭远在岳阳,殆少来省,自郴州别后,未尝见过。

季隽时常来省,曾经见过,近曾约我去谈过一次话,想衣我代表他到上海去见颂公一次,却亦未见实行,亦不审其何故;他对赵恒惕态度颇为亲近,然于颂公当亦未尝忘记。季隽之为人也,富有飞扬之情,亦具勇敢之性,尚在革命同志之列,颂公以革命大义号召之,当无格格不入之虑。

柏森(张振武字)笃实可资,虹飙(郭步高字)朴诚无二,俱无问题。谭延闿倚赵恒惕为龙头,其他将领资格都在赵下,如赵能与颂公合作,则谭失去灵魂,能不踣乎?其他将领赵自有办法。

且赵亦岂是专为人作嫁者,合作之说,当为赵所乐闻。事之利钝,则不可知;但平地兴波,未为不可。革命之事,如打草鞋,边打边象,未尝不可试试,且先与赵恒惕见面一次,再行计议。

惟浴凡之事,则当别论。赵于浴凡,怨恨极深,兄所知也,赵之为人,阴深而褊狭,方欲置浴凡于死地,尚肯容其活动乎?即使与我们合作,亦必不能维持浴凡也。”谈论甚久,先兄亦以为然,曰:“且同往看看松鳌、督凡,和他们谈谈。”遂同至松鳌处,适督凡已在座,先兄告以来意,谈论多时,二人都认为不无希望,可以试图。

翌日,先兄持程颂老手书往晤赵恒惕,告以来意。赵虽意态雍容,情无抗拒,然亦不表示意见。先兄陆续说了许多话,赵终无一言。是时,林修梅在湘西被攻甚急,先兄再三请其维持,赵亦终不作答。先兄归来为予述其与赵会谈情形,曰:“炎午系在郴州时常见面的人,今忽作此种态度,不独使人不欢,以后将如何交涉?”又云:“炎午口虽不言,然面色时红时白,其内心实多激动。

”予曰:“赵恒惕乃是极端阴分的人,今对极熟的人一言不发,诚为太奇,然既无拒绝之词,亦无不悦之意,其心中自有打算,且任其自去详细考虑,须越日再往一次,看其态度有无改变,或别有摆布。

”先兄曰:“可能另派亲信人来示意。”予曰:“正谓如此,所以须再往一次以促之。”越两日,先兄复往,赵态度如前,仍是一言不发。

越数日,赵恒惕师部副官长唐岳武及师部职员赵铭鼎来谈,东挪西扯,就中微露可以与我们合作之意。先兄询以应如何办法,唐云:“你们应先发动部队。”先兄曰:“李季隽部近在醴陵,可将张柏森、郭虹飙两团调来,宜调到何处?”唐曰:“可调至水渡河。

”先兄曰:“你们预备发动何部?”二人曰:“暂尚未定”。至是先兄始与李仲麟相见(原约其悄悄来省,至是始到),交与程颂老手书,并略告以与赵恒惕交涉情形及最近所约。

李笑曰:“赵炎公兴致不浅,但不肯当面吐实耳。既如此,便可照办。”先兄曰:“兄部如何?”李曰:“我的在咫尺,动作甚易,可俟张、郭两部到后,再行计议。”先兄乃派人赴岳阳晤张振武,交与程颂老手书,告以最近状况及李仲麟意见,请其约同郭团,迅速开至水渡河,再商进止。

张振武完全接受,允即准备开拔。其时,林修梅已被赵恒惕击败,自湘西出走矣;外间颇有程赵合作倒谭的风声。先兄乃移住山本洋行(自是我们乃于山本洋行聚议)。

未几程颂老又加派李仲庄回湘,相助处理。赵恒惕亲信来问我们的部队何以尚未发动?先兄曰:“部队业已发动,指日可到。你们的部队已发动否?”他们仍持前议,且俟张、郭两部开到再说。

我们颇怀疑赵恒惕欲专假我们一方的力量,向谭延闿虚张声势,迫其去位,而自己部队竟不发动,可以阳避合作倒谭之名,阴收合作倒谭之实,然亦无如之何。已而张、郭两团全部开到水渡河矣。先兄以告赵恒惕亲信(因赵恒惕不愿与先兄坦白交谈,先兄自后但与赵恒惕左右亲信交涉),请他们迅速发动部队,他们仍支吾其词。

至是,我们知前所怀疑,固自不误。他们亦未要求张、郭作何声明。不知赵恒惕在谭延闿前,究竟如何卖弄。谭延闿闻张、郭忽然开到水渡河,而赵不予制止,知程赵合作倒谭之说已成事实,大恐,即召开紧急会议。

李仲麟托病未到。谭延闿宣布张、郭异动,继云:“本人才力棉薄,湖南事主持不了,请各位另举贤能继任。”到会者皆知赵有异志,未便主张,但相与慰留而已。

谭目视赵,欲其说话。赵只是哭泣,涕泪纵横,终不开口。谭知不可强,会议竟无结果而散。此时,谭尚未作去职准备,只是向李仲麟打电话,请其帮忙,消弭衅端。李仅以本人资格不够,向赵身上推诿。

赵见谭并无离职准备,其意仍欲恋栈,亦颇惊慌。自己既欲避倒谭之名,不肯发动自己部队,又恐事久变生,遂令其左右来言,要张、郭两部再进一步,开到小吴门外。先兄允之,亦不再提要他们发动部队之事。翌晨,张、郭两部即抵小吴门外。

谭延闿知赵恒惕之心,已昭然若揭,始不复作恋栈之想,然仍时向李仲麟打电话。是时,我们已推李仲庄赴醴陵,驻李仲麟司令部,见谭仍频来电话,乃迫李将电话线剪断。谭见李部电话又已不通,知李亦无意相助,即重行召开紧急会议,宣布:“本人即日离职,去沪养病,请另举贤能继任。

省城秩序重要,请赵师长负责维持。”赵闻言,痛哭儿至失声。谭犹冀得其一言,表示最后之意。赵只是痛哭,终不开口。谭遂起身入内,诸人亦相率散去,无有相与计议者。

谭延闿随即离署,悄然去沪。诸将领遂举赵恒惕为总司令,省议会公举林支宇为省长(不久,赵恒惕复即取而代之)。一幕程赵合作倒谭剧至此告终。另一幕以怨报德的屠杀剧即继此开始酝酿矣。

赵恒惕屠杀合作倒谭人

赵恒惕之计既售,一跃而掌握湖南军政大权。其登台后第一个措施即是命张、郭两团迅回原防。我们知赵恒惕对于程部但有利用之心,终怀疑忌之意,盖以张、郭两部久留长沙近郊,与李仲麟相去太近,恐生事变也(当初把张、郭两部摆在岳阳,令与李仲麟远隔,即有用意)。

谭延闿既走,各地方区司令(不包括李仲麟)中,其依附谭延闿者,因此致恨于程,亦致恨于赵,咸欲阴图报复,以泄其愤;其中以张辉瓒为最,宋鹤庚次之,其他戴谭戴赵,都无不可,于程亦无恶感;而依附谭延闿之长褂子尤为愤慨。

然报赵则感无从下手,报程则可借刀杀人,乃散布谣言,说我们的步骤是先联赵倒谭,然后拥程倒赵,以怂恿赵恒惕。张辉瓒言之尤力,劝赵消灭李、张、郭三部,并杀此次奔走倒谭分子,以除隐患。

我们亦知谭系诸人麕集省垣,且必造作谣言以煽惑赵恒惕;然逆料赵如欲动作,必当先从李仲麟下手,盖李部战斗力颇强,李又勇敢多方,不先除李,无能为也。我们乃力劝李仲麟毋来长沙,不离部队,整军经武。李虽善其言,终逗留不去。时张辉瓒发起湘中湘南几区联防,其意在于李仲麟。我们力促李迅速回防,而李轻视张辉瓒,虽允在防,终不即去。

是时李烈钧率部自自义入湘,欲假道湘南赴粤(大约是奉中山先生之命,其部队来源,今已不能记忆)。谭系诸人既尽力造谣,说我们阴谋倒赵,赵恒惕疑李部之来,与我们或有何关系,坚持不许。于是唐岳武、赵铭鼎又来闲谈,言及李部假道事,询先兄意见如何。

先兄知其意之所在,乃云:“自以不许假道为好。”翌日,赵恒惕派程子楷来,请先兄到总令司部代拟复李烈钧电稿,盖欲借以觇察先兄措辞有无闪烁支吾之意。先兄知其用心,乃如赵意拟稿,斩钉切铁告以不能假道。

然天下不幸之事,往往有适逢其会,忽然突起者,当时出现“四团闹饷”之事。忽一日,街上突然出现枪兵,枪头系有红带,历历落藩,势若岗哨,亦不知春究有多少,散布何处,我们亦不敢询之。已而街上喧传军队闹饷,又闻赵恒惕已躲入美国领事馆,总司令部诸人多躲入山本洋行。

先兄打电话给李仲麟,欲问是何乱子,没有打通。先兄与予略加研究,认为我们既无所闻,外间亦无风声,则其中无有头脑可知,必是乱兵胡闹。

先兄曰:“汝且去山本洋行一趟,探听赵恒惕是否已躲入美办事馆,如赵方果有人在彼,可与他们谈谈。我须在家守候,恐赵方或有人来也。”余即疾驰至山本洋行,甫入室,则室内不少赵方人物,见予至,皆避入隔壁室内。

程子楷即自几上跃起曰:“大慈,你们到底搞些什么?”予曰:“我们搞什么还瞒你吗?我们也茫然不知是谁搞的什么。街谈巷议,说是军队闹饷,亦无能知其是何部队,是否闹饷亦不审知。我们的看法似乎是没有头脑,必是乱兵胡闹,不迅速弹压,恐扰乱秩序。

”予见赵方诸人多已躲在那里,知赵恒惕躲入美国领事馆必系属实,因曰:“赵老总何在?何不派兵前往弹压,查明造乱原因,从严惩办?”程子楷闻予言,更不答话,忙取马褂,且穿且走而出。

予知其必是往美国领事馆,亦不问之,因亦退出。适遇山本洋行经理,乃略与闲谈,始从容出门,因恐赵方诸人疑予蹑程子楷之后,说何私话也。回家后,以告先兄,谈论颇久,认为此种不祥之事必将被人加油添酱,以为诬陷我们之口实,相与叹息。

是日亦再未出门,恐遇赵方诸人,以为有何奔走;诸友亦无来者。至晚八九时,赵方另有亲信二人来。予等即询以乱兵事。来人云已派人前往弹压,据说是第一师四团士兵,似是闹饷,又不似闹饷。

词涉含糊,又甚简略。我们恐其妄生猜疑,未便追其究竟,但云派兵弹压便了事也。如是相与糊乱漫谈,二人皆不多说话,相对默默,至夜深尚无去意。我们始知其特来伺察,看有何人到来,有何处电话。吃了点心,彼此都无话可说,他们竟倒在几上睡觉。

我们也就陪他们坐到天明,全未起身。好在一夜既无人来,亦无电话。天已大明,二人始从容回去。我们谈论颇久,认为既是来察看动静,则终夕既无人来,又无电话,应了解散们与乱兵毫无关系,亦不无益处;然如此怀疑,终不是好事(事后,始知谭系人造谣,谓闹饷士兵为我们所发动,我们皆亲在指挥布置,故赵恒惕特派二人来守看动静)。

予兄弟因通宵未曾合眼,客去即睡,醒来日已晌午。适宁督凡来,询以乱兵事,宁云:“季隽曾亲往弹压,系一师四团士兵,或云索饷,或言他事,亦有一人声言要请程(潜)总司令回来,又有一人言要请李(仲麟)司令当总司令,漫无主者,亦无宗旨。

询以何人召集,皆云不知,但后者跟随前者行动耳,后者之后更有后者,遂至益多。

经季隽加以申斥,并演说军人以守纪律为天职,军无纪律,便是土匪,责令各该班长查明所属士兵,率领回营,听候报告赵总司令处办。亦经历多时,至夜深始告结束。”(其后乃称此事为四团闹饷,其实乃乱兵胡闹,并无宗旨。)先兄告以赵方二人昨夜在予家坐了了一夜,宁督凡深异之,曰:“夜夜来坐都好,看看我们究竟有何动静。”予笑曰:“夜夜来坐,我们兄弟将不睡乎?”宁一笑而去。

赵恒惕以刚刚登台,即遭四团闹饷,将其吓往美国领事馆,心中甚为愤愤。谭系诸人则将四团闹饷加油添酱,作为诬陷我们阴谋倒赵之绝好资料,又遇事造谣,无所不至,以媒孽于赵及其左右之前,甚至第一师团长瞿维臧请醴陵人吃了一餐腊菜、我们请耿毅(字荷生、天津人,与程、赵诸人俱日本士官同学友好,自李烈钧处来长沙)吃了两餐便饭、谭系诸人竟指为我们连开了三次秘密会议,计划倒赵之事(此节系我们到了广东之后,有自湖南来者举以相告,我们始知之,当时乃在梦中也)。

赵恒惕乃决计消灭李、张、郭三部,并屠杀我们。于是张辉瓒又在湘潭召集五区联防会议,提出一个屠杀名单,请会上通过;经诸人删去一部分,尚存四十余人(此系我们到广东后,有衡山谢某者,曾经代表某区司令参加会议,对我们所谈),送交赵恒惕。

或云赵恒惕删存二十五人(此亦我们到广东后,自湖南来者所说,其人并非亲见,亦系得之传闻)。是时李仲麟来省,尚未回防,张、郭亦留省未去。赵恒惕决定趁此时下手,可以一网打尽。我们自以绝无倒赵之心,但亦知赵对于我们终怀疑忌之意,惟日促李仲麟迅速回防,整饬部队,加意防范,不要来省,有事可派代表。而李口中虽云即去,仍是淡然置之。

至是,中山先生已驱逐桂系,收复广东,即将前往组织政府矣。忽易枚丞(易象字)自上海突然而来,刚到,即至予家。予见之大骇,曰:“中山先生已收复广东,应已邀颂公前往,兄不随颂公同去,来此何为?”枚丞叹曰:“本如兄言,颂公邀我与王吉占(王恒字)同往,已买好船票三张,定翌日起行。

颂公深恐季隽妄自高大,常来长沙,兄等阻止不住,以季隽与我素厚,我的话或较兄等为有效,要我回长沙一趟,坚嘱季隽加意练兵,勿忘记吴光新的榜样(吴光新为皖系将领,统率四师,驻扎汉口,过江赴鄂督王占元之会议,为王所擒,所部四师,群龙无首,尽被王解决,为当时近事),有事可派代表,切勿到省。

颂公意在保存湖南一点革命实力,为他日北伐之用。我即仓卒而行,达此任务,即取道上海赴粤。

今季隽何在?”予告已来此多日,我们已促之再三,他口去而身不去,昨又下乡回家中一次,今日始来,家兄正与仲庄前去,促其迅速返防,并告以五区联防事。枚丞曰:“我亦即去季隽处,余事以后再谈,我至多不过能留三日。

”予曰:“汝挂单已定否?”枚丞曰:“挂在木牌楼三号友人家。”说罢即去。是晚,复来,言:“已晤季隽,坚致颂公之意,力劝其即日回防,勿违众意,轻敌自大;轻敌者必疏,自大者不固,二者皆危道也。

今局面未定,卧榻之侧即是敌人,舍其田而不芸,留此何意?季隽矢言:再过两日,决然回防;如再不回,非友也。我的话亦不过如此。”予为之喟然曰:“颂公之戒,震若雷霆;吾兄之言,切于针砭;此公总是来如驰马,去若推车,奈之何哉!”

李仲庄自醴陵回省后,赵恒惕邀其住于一师师部。予屡促其搬出,仲庄总是迁延。越一日(即易象回湘之第三日,李仲麟决定回防之前一日也),予迫令李仲庄即刻自一师师部搬至予家,另有黄梦蘧(颂老之老秘书)亦同搬来。是晚,叶松鳌请耿荷生吃饭,邀我们作陪,季隽亦在内,易枚丞后至,拉予另坐于一处曰:“局面全未稳定,前途殊可悲观。

”正欲详谈,忽程子楷走来,东扯西拉,滔滔不绝,而松鳌已肃客入座。予知易枚丞在外间活动一天,见着许多旧友,适间之言,必有所闻,欲于饭后,请他毕其所说。

及饭毕,枚丞匆遽而起曰:“冯天柱约我十点钟谈话,今已过时,必须即去。”说罢即行。予兄弟亦归。是夜,李仲庄、黄梦蘧即宿予家。至夜分二时,先兄适醒,忽闻远处枪声数响,先兄遽呼予与李、黄均起,茫然不知何事,相顾错愕,静待有无枪声继起。

其时大约为十二月二十四日夜也。约隔一时许,远处枪声历落四起,我们认为必有非常之事。忽宁督凡来电话云:“叶松鳌已被人枪杀!

”先兄问他走开否,他已挂筒。予等至此,知其事与我们大有关系,但深夜亦不能出门,街上必有步哨,只好坐待天明,看可以脱逃否。乃计议觅一暂时躲避处,决定四人分两路从后门而出:予随李仲庄往太平街一个漆铺,系仲庄同学李君家;予时住于犁头后街,去储英园甚近,先兄即挈黄梦蘧往避于储英园友人家。

天甫明,予启后门视之,稍远处有一枪兵,正在收哨,街上行人来往如常。入告诸人,可以通行,四人即依前定计划,分途自去。予与李仲庄行抵太平街李家,途中未遇一熟人。

是日报载被害者:浏阳门有李仲麟,路边井有叶松鳌,木牌楼有易象,某处有瞿维臧,石落私巷有萧泽源议会西街有张自雄。已而闻张振武、郭步高俱已临时脱险;又闻易象临难时在桌布上题了一首诗。

我和李仲庄是晚即宿于李家,翌日,闻我们的朋友多已到山本洋行,于是我们亦去。至山本洋行,则张、郭二人、程子楷、杨源浚、黄梦蘧及先兄均在。闻督凡已临时逃脱,先兄云:昨日早离家行至文运街,将转入储英园时,前面有士兵十余人自文运街跑步而来,知是去犁头后街到我家者;昨已托人到家中探问,据告,我们出门后,不过五分钟,枪兵十余人蜂拥而入,不见一个对象,知已脱逃,在各房搜索一遍而去,亦未往其他各家。

翌日,家嫂使人来告,云赵恒惕军法处处长赵广礼来家,将书桌屉子尽行翻阅一遍,抛撒满地,无所得,愤愤而去;临去亢声曰:“脑壳要杀一堆的咧!”予回忆李仲庄如不听予言,比日搬至余家,则已为一师师部之鬼;先兄如不于深夜适醒,得闻枪声,懵然睡至天明,则予等四人同为犁头后街之鬼;枚丞如不来,或不三日而去,不致为木牌楼之鬼。

在险者偏得出险,不在险者偏来涉险,是孰使之然哉?然予于枚丞,有余痛焉!人传其被害时,兵士将其自床上曳下,云奉令来执行枪决;枚丞知不可抗,请写几个字,兵士不许,再三要求,始允之;枚丞即于桌布上题诗云:

天外飞来事可惊,丹心一片付浮沉。

爱乡爱国都成梦,□□□□未了因。

末句四字不甚可辨,因士兵再三催促,仓卒间写不成字,故乃模糊。写毕,即于门外遇害。从容就义,临难题诗,凛凛然有文信国之风焉。吾于枚丞初未知其读书养气竟到如此地步,可胜痛哉!事后,林伯渠尝与余谈及,深叹为难能,信不虚也。

予等既聚于山本洋行,赵方渐已闻知,派便衣侦探十余人,守伺于山本洋行附近,予等尚未得脱险之法。是时湘江水涸,浅水轮亦不能上来。忽然江水上涨三尺,日本湘江浅水轮自芦林潭开来,山本洋行经理谭笃余告予等云:“你们准备,湘江轮有一二日停泊,你们必须趁此船而去,恐水退再无第二轮可来。

但外边守候甚严,我伺其有隙,即来相告,你们好好准备。”翌日傍晚,笃余匆匆来告曰:“守候的便衣侦探十余人皆吃晚饭去了,可急速分批下船。

”予与先兄即出山本洋行,直接下坡,呼划子上湘江轮。诸人亦皆随之而至。翌日黎明,船即启碇。至此,予等始真脱险矣。已而茶房请入餐厅早餐,至则陈设整齐,俨然宴会。询之,始知此日已是一九二一年元旦,船上度年节也。予等纷扰多时,已忘月日矣。我们奔走一场,原是为赵恒惕造成割据湖南五年之局,我们做了轿夫,有的已为坐轿者所杀,有的几为坐轿者所杀。小人之不可与谋也,如此夫!

按民九程赵合作倒谭之事发动于先兄,以李、张、郭三人为骨干,予与先兄及叶松鳌、宁督凡、李仲庄奔走其间,易枚丞参加于谭倒以后之余波,此外别无他人。我们的宗旨只是联赵倒谭,完成程颂老之任务,绝无他意。外间以赵恒惕卒施毒手于我们,又惑于谭系诸人之谣言,传说纷纷,以为我们真有倒赵之意,甚非真相。

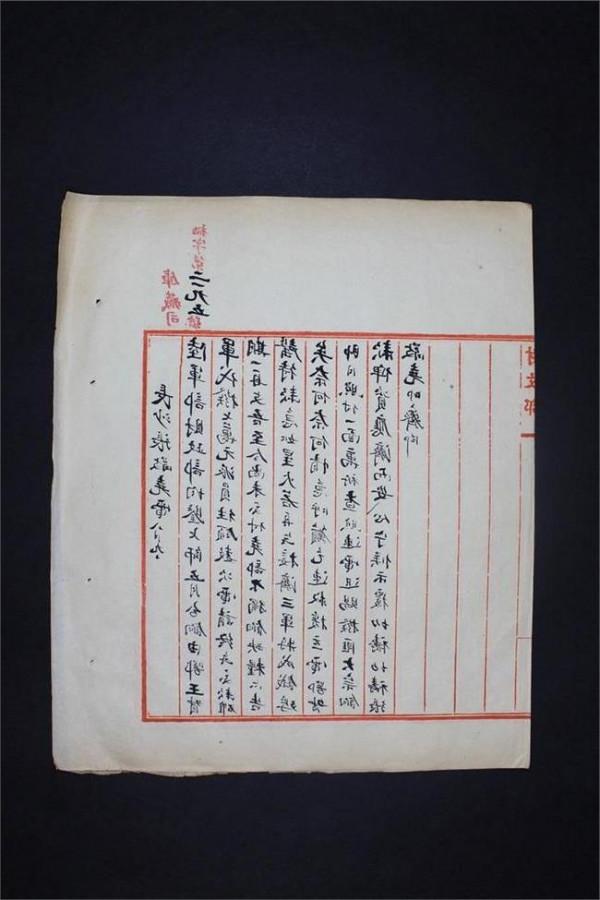

予为始终其事、如今仅存者之一人,久欲为一文以彰其实,以事属痛心,懒于执笔,怀之有年,徒存意想。今应湖南省政协文史资料研究委员会之约,用为此文,记其大略。