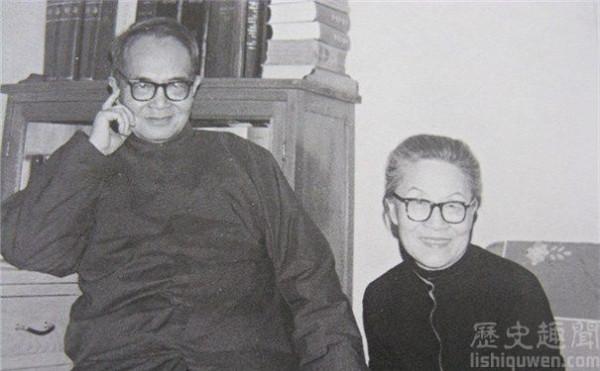

钱钟书:“见她之前 从未想结婚;娶她之后 从未后悔”

苏东坡有诗:惟有王城最堪隐,万人如海一身藏。一个人如果要隐居,京城名利熙攘的人海就是最好的地方。杨绛称自己就是万人如海一身藏。

北京三里河的国务院宿舍区,是杨绛居住了37年的地方。院子外国务院部委云集,院子里满是翻新外墙的脚手架,103岁的杨绛静悄悄隐身在一片喧闹中。

她的家是院子里唯一一户没有封闭阳台的。中国总会计师协会前会长刘长琨住在杨绛家对门,有一次问杨绛:为什么不把阳台封起来呢?杨绛回答得很干脆:为了坐在屋里能够看到一片蓝天。

屋里,是水泥地和白石灰墙,四壁朴素。她办公桌的后面有一排暖气,热气已把墙壁熏出一道道黑印来,有一年春节前打扫卫生时,保姆想把黑印擦掉,结果反而越擦越脏,只好作罢。单位多次提出为她装修和粉刷房屋,她总是婉言谢绝,说自己住惯了。曾任人民文学出版社编审的胡真才接受了环球人物杂志记者的采访。他是今年8月刚刚出版的《杨绛全集》的编者。

她的家里藏书不多,但是字典很多,各种语言的都有,上面被她和钱锺书先生写得密密麻麻,因为他们在不断纠正字典里的差错。中国社会科学院外国文学研究所(下文称外文所)研究员朱虹说。

无数媒体想拜访杨绛,都未果。她的保姆吴女士说:她现在年纪大了,听力不太好,家里的电话都由我来接听,媒体的拜访也都免了。能见到她的人,只有钱家几位近亲,外文所和出版社相交数十年的学生与老友,每每见面,也只有十来分钟。由于听力原因,她与他们笔谈。就我脸皮厚些,敢坐上半个小时,杨绛的学生、外文所研究员郑土生笑着告诉环球人物杂志记者。

前几年,院子里的邻居还能见到杨绛,她散步、锻炼,尤其喜爱跟小孩子玩玩。说来心酸,女儿钱瑗无子女,所以杨绛膝下没有孙辈。邻居严欣久记得,院子里的人都说,杨先生您能活120岁,她听了笑笑答:活那么久太苦。近来,邻居也少见她了。外文所党委书记党圣元说:杨先生今年多次入院,教师节前后刚出院回到家中。

杨绛的隐并非因为年岁高了,而是她习惯了。钱锺书先生在时,他们夫妇就常年生活在这种状态里。朱虹说:很难把他们同整天跑这个会那个会,到处演讲的专家联系起来,他们跟这些事一点关系都没有。

但隐身于世并不等于她两耳不闻窗外事。胡真才告诉环球人物杂志记者,从2004年出版的《杨绛文集》到现在的《杨绛全集》,这10年间杨绛先生从93岁到了103岁,在这样的高龄,借用人民文学出版社一位负责人的话说,她完全可以享受盛名而不再作为,但她从来没有停止过思考和对文字的笔耕。胡真才相信,等《杨绛全集》重版时,她还会写出新的作品添加进来。

与《杨绛全集》同时出版的,还有一部中篇小说《洗澡之后》。这是杨绛给自己1988年的长篇小说《洗澡》写的续作。她98岁动笔,几易其稿,直到今年4月才决心拿出来发表。杨绛解释了续写的原因: 《洗澡》结尾,姚太太为许彦成、杜丽琳送行,请吃晚饭有读者写信问我:那次宴会是否乌龟宴。我莫名其妙,请教朋友。朋友笑说:那人心地肮脏,认为姚宓和许彦成在姚家那间小书房里偷情了。我很嫌恶。我特意要写姚宓和许彦成之间那份纯洁的友情,却被人这般糟蹋。假如我去世以后,有人擅写续集,我就麻烦了。现在趁我还健在,把故事结束了吧。于是,在《洗澡之后》的结尾,杨绛特意再说了一句:故事已经结束得敲钉转角。谁还想写什么续集,没门儿了!

这就是杨绛,一向温厚幽默,但容不得假与恶,尤其容不得对丈夫钱锺书的任何冒犯。去年,她做了一件全社会关注的事通过法律程序,紧急叫停某拍卖公司对钱锺书、钱瑗以及自己的私人信件的拍卖,并且在今年4月最终打赢官司,获得20万元赔偿。她当然不是为了赔偿,而是为了守护已故的丈夫和女儿。

还有一件事,杨绛已坚持13年。2001年,她和清华大学签订协议书,将钱锺书和她当年上半年所获稿酬72万元及其后他们发表作品获得的报酬,全部捐献给母校,设立好读书奖学金,帮助爱好读书的清寒子弟完成学业。清华大学教育基金会秘书长助理池净告诉环球人物杂志记者:好读书奖学金已奖励了400多名清华学子。随着钱、杨稿酬的不断累积,目前本金达到1400万元。而且,杨绛还会和获得奖学金的小友读书的种子见面聚谈。

她静悄悄地隐身,又在静悄悄地影响这个时代。

外圆内方的才女 她像一个帐篷,把身边的人都罩在里面,外面的风雨由她来抵挡

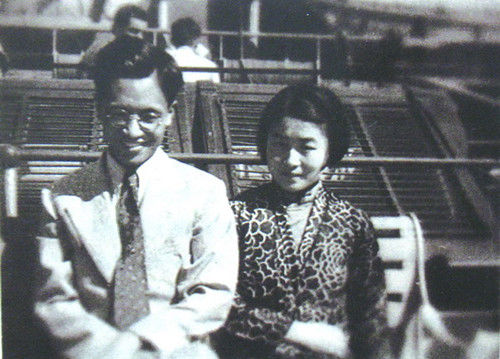

1938年,杨绛一家三口乘坐海轮,从欧洲回国。她与钱锺书都晕船。一次大风浪中,杨绛突然悟出不晕的办法:船身倾斜厉害,舷窗外,一会儿全是水,一会儿全是天,波动幅度大,人自然会晕;她教钱锺书,不要以自己为中心,而以船为中心,让自己随着船倾斜,这样永远头在天之下,脚在水之上,不波动了。钱锺书照做,果然不晕了。他说:为人之道也如此。

归国后,抗战、内战、文革、改革开放每一次,杨绛都拿出了当年不晕船的见识,适应环境,但并非与世沉浮,而是暗藏气节。

1941年珍珠港事件后,日军进驻上海租界。杨绛在工部局北区小学当老师,得坐公共租界的有轨电车上班。电车驶至黄浦江大桥,乘客排队步行过桥,并向把守桥头的日军鞠躬,杨绛不愿行礼,往往低头而过,侥幸没被日军注意到。后来,规矩变了,不叫乘客下车,而是日本兵上车检查,乘客全体起立。有一次,杨绛起来得慢了,被日本兵觉察。日本兵见她低着头,走过来用手指将她的下巴猛地一抬。杨绛大怒,喝道:岂有此理!

车上顿时鸦雀无声。日本兵对她怒目而视,她不能挑衅对视,只好气冲冲地瞪着车窗。相持了一会儿,乘客的心都提到了嗓子眼儿,日本兵终于转身下车,还几次回头看杨绛。杨绛保持原姿势一动不动。车开动后,乘客们像死而复生一样,议论纷纷,杨绛的同事说:啊唷,你吓死我啦,你发痴啦?!

杨绛半晌没有开口,第二天,她就换了一条远路去学校。

抗战时期,知识分子大多面临生活的艰难。一部分人在利诱之下做了汉奸,另一部分坚持抗日的过着颠沛流离、入不敷出的生活。前者杨绛绝不会做,后者杨绛又不能做。钱锺书是书生本色,不擅生计。为了让钱锺书和女儿过稍微体面的生活,她当过中学校长,给富商小姐做过家庭教师,也做过小学代课教员。1943年,日本人接管了工部局北区小学,杨绛立即辞职。家里没了稳定的经济来源,怎么办?

恰在此时,陈麟瑞、李健吾请他们夫妻俩下饭馆,这两人都是写剧本的,鼓动杨绛也写一出戏。杨绛在苏州东吴大学求学时,就是班上的笔杆子,听好友一说,心动了,很快编了个故事。故事发生在上世纪30年代的上海,讲述了一群上流人物的下流品性。女孩李君玉因为失去父母前来投靠亲戚,却遭到各位舅舅的排挤,最终得到了舅公的爱怜,认作孙女,继承遗产,让等着舅公遗产的舅舅们都落了空。杨绛觉得故事的结局可谓称心如意,便取了个标题《称心如意》。这就是她的处女作。

几天后,李健吾高高兴兴地打来电话:你的剧本被黄佐临看中了,马上排演,就要出广告了,你用什么名字?杨绛的本名是杨季康,她不敢用本名,怕出丑,忽然想起家人说快了,会把季康叫成绛,就回答李健吾:叫杨绛吧!1943年,黄佐临执导、李健吾客串舅公的舞台喜剧《称心如意》上演,大获成功,红遍上海。

生计问题就此解决了。杨绛请朋友们吃了一顿馆子,自己家里也能吃上酱鸡酱肉,六七岁的女儿钱瑗已经三月不知肉味,高兴得吃完了肉又找肉。

杨绛一鼓作气,1943年接着写了《弄真成假》,1944年又写了《游戏人间》,都是喜剧,政治色彩很淡,巧妙地避开了日本人的干预和压力,又能让人发笑,用笑声表示我们在漫漫长夜的黑暗里始终没有丧失信心,在艰苦的生活里始终保持着乐观精神。李健吾毫不吝啬地赞美好友,在喜剧文学里,第一道里程碑属诸丁西林(代表作是《一只马蜂》),人所共知,第二道我将欢欢喜喜地指出,乃是杨绛女士。

新中国成立前,杨绛和钱锺书就决定留在祖国。那时候他们有很多走的机会。联合国教科文会议第一届大会的中国代表团团长朱家骅,请钱锺书先生到联合国教科文组织任职,还想见杨绛先生,但杨先生不见他;教育部部长杭立武,想安排钱先生去台湾大学教书,杨先生去台湾师范大学教书;牛津大学的朋友也来信,邀请他们去英国。郑土生向环球人物杂志记者回忆道。

但钱锺书复信牛津同窗:人的遭遇,终究是和祖国人民结连在一起的。杨绛后来回忆道:我国是国耻重重的弱国,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我们不愿意。我们是文化人,爱祖国的文化,爱祖国的文学,爱祖国的语言。一句话,我们是倔强的中国老百姓,不愿做外国人。我们并不敢为自己乐观,可是我们安静地留在上海,等待解放。等待期间,杨绛还轻松愉快地和钱锺书游了一趟杭州,甜如蜜月。

1949年8月24日,杨绛一家三口登上火车,前往北京,回到母校清华大学外文系工作。钱锺书教《大二英文》 《西洋文学史》和《经典文学之哲学》。按照清华的旧规,夫妇不能同时、同校任正教授,杨绛就做起兼职教授,讲《英国小说选读》,后来又加了一门翻译课。她自称散工,不参加系里的会议;又借口教课,不是家庭妇女,也不参加妇女会学习活动。

杨绛这样做,是为了省下时间做自己想做的事,同时也有个妙处,避开了一些政治场合。杨绛在东吴大学读的是政治系,但是我却成了一个不问政治而且远离政治的政治系毕业生。1950年以后,她教的小说选读、诗歌和戏剧被视为三大危险课,她的朋友袁震是中共党员,对她说:老一套(教法)不行了,我来教教你。杨绛答,老一套不行了,她也不想教书了。

1952年,全国高校院系调整,杨绛得偿所愿,和钱锺书都分到新成立的文学研究所,我们当然愿意研究文学。

成立之初,郑振铎、何其芳分别担任正副所长。研究员只有寥寥几人,钱锺书、杨绛、余冠英、罗念生、缪朗山、贾芝等,他们被称作老先生。杨绛刚过40岁,对这个称呼很不习惯,后来这位政治系毕业生就琢磨明白了:老先生是对老朽的尊称,跟同志是不一样的。

杨绛属于外文组(今社科院外文所)。说是外文组,其实最初只有一个英文组,除了老先生,还有3个年轻人:朱虹、徐育新、杨耀民。如今,朱虹是年轻人里唯一的健在者,她向环球人物杂志记者回忆道:第一次见杨先生,她温文尔雅,说话细声细气,对年轻人很和气;皮肤特别白,总是穿得很整齐。朱虹记得:当时,其他老先生基本都是二级研究员,唯独把杨先生评为三级副研究员。我们私下议论,觉得不公平,可是杨先生不在乎,她一点都不看重这些虚名。杨绛翻译了一首英国诗人蓝德的四行短诗,简直就是她的心声:我和谁都不争;和谁争我都不屑;我爱大自然,其次就是艺术。

朱虹觉得,杨绛那时候在翻译上就属于独树一帜者。当时文学研究所奉行马克思列宁主义的文艺观点。杨先生在马克思主义文艺观的大框架下,从体裁出发选择自己关注的作品,比如她翻译的《小癞子》,属于流浪汉小说体。她没有从题材选作品,比如翻译工人运动题材。这就真是走在很多人前面了。

1957年,杨绛接到翻译西班牙作家塞万提斯著名骑士小说《堂吉诃德》的任务,被告知可用任何译本。精通英语、法语的她找来5种英法译本,仔细对比后,觉得译本代替不了原著。于是一年后,47岁的杨绛开始学习西班牙文。此时,大跃进开始,学术界搞起拔白旗、插红旗,把反对浮夸风的知识分子当作有资产阶级学术观点的白旗。杨绛和钱锺书的一些学术论文都成了白旗。杨绛暗下决心,再也不写文章,从此遁入翻译。

董衡巽(音同迅)就是在这时从北大西语系毕业,分配到文学研究所,有一段时间成为杨绛的学生。他告诉环球人物杂志记者:早在我上大学的时候,曾问朱光潜先生谁的翻译水平最高,朱先生说:诗歌翻译属卞之琳最好,理论翻译我算一个,散文翻译属杨绛最好。我分到所里之后,杨先生负责带我,我真正看到她翻译的认真。钱锺书先生也很推崇杨先生的翻译,按钱先生的标准,她在翻译上达到了化境,既神似又形似,就是出神入化的化,这在翻译上是非常难取得的成就。

有时候,政治就像海上的大风浪,避也避不开。到了这时节,年轻人眼中和颜悦色、温文尔雅的杨先生,就会有金刚怒目的一面了。但和多数人不同,杨绛是一种智慧的、带着点儿幽默的怒目。

在清华大学时,有一次大礼堂开会,忽然有个杨绛从未见过的女学生跑上讲台,挥手顿足地控诉杨绛上课不讲工人,专谈恋爱;教导我们恋爱应该吃不下饭、睡不着觉;甚至教导我们,结了婚的女人也应当谈恋爱。大家一听,这简直太不像话了!目光满场搜寻这位专谈恋爱的教师。杨绛气坏了,火气旺盛,像个鼓鼓的皮球,没法按下个凹处来承受这份侮辱。

第二天一早,她特意打扮得喜盈盈的,拎个菜篮子,专门到校内菜市场人最多的地方去转悠,看看不敢理她的人怎么避她。

第二次怒目是在文革初期。郑土生回忆:1966年,有人污蔑钱锺书先生,说他的桌上不愿意放毛主席的著作,并贴出大字报。这是一个非常危险的罪名。杨绛先生觉得冤枉。那天晚上天快黑了,她带着钱先生,拿着手电筒和浆糊,把写好的一张小字报贴在大字报的下面,申明没有这回事。当时,我看到了这一幕,他们也不避我,但是彼此间都不敢说话,贴完小字报就走了。

反贴大字报,这还得了。所有老干部和老先生都不敢在人家批评自己的大字报下面反驳,杨绛先生立刻被拉到千人大会上批斗示众。革命群众要她低头认罪,谁知杨绛竟和革命群众顶嘴了,还跺着脚说:就是不符合事实!郑土生说:整个文革期间,敢和革命群众发脾气的,外文所只有她一人。她晚年谈起这事还不无得意,因为她坚持不认假账、不说假话,爱护了钱锺书先生的名誉。

后来,何其芳等黑帮挨斗,杨绛和钱锺书坐在台下陪斗。早就熟悉这套程序的杨绛感到困倦异常,低着头打瞌睡。忽然有人大喝:杨季康,你再打瞌睡就揪你上台!杨绛忙睁目抬头,心里有些慌张,可是过一会儿又瞌睡了,结果夫妇两人都被叫上台戴高帽子。我学得诀窍,注意把帽子和地平线的角度尽量缩小,眉眼全罩在帽子里,形成自然低头式。如果垂直戴帽,就得把身子弯成九十度的直角才行。这聪明的小诀窍,让人看到了杨绛苦难中的乐观。

郑土生还记得,1966年8月27日对杨绛来说,是非常不幸的一天。白天,在办公室,她被迫交出即将完成的《堂吉诃德》全部译稿,未留底稿。晚上,在宿舍大院,她被剃成阴阳头,一半头发被剃掉。钱锺书见状,比她还着急:明天怎么出门啊?那时牛鬼蛇神是不准请假的,得天天等候挨斗。杨绛却灵机一动,找出女儿钱瑗几年前剪下的两条大辫子,用钱锺书的压发帽做底,解开辫子,把头发一小股一小股缝上去。足足费了一夜工夫,做成一顶假发。第二天早晨开始,她就戴着这顶假发出门,还能很幽默地想着:一戴上假发,方知天生毛发之妙,原来一根根都是通风的。一顶假发却像皮帽子一样,大暑天盖在头上闷热不堪,简直难以忍耐。

董衡巽用一句话概括了杨绛的怒目与幽默:杨先生这个人,没事,绝不去惹事;有事,也绝不怕事。

会看人:试探披着狼皮的羊,救回自家人

《堂吉诃德》译稿被没收了,但堂吉诃德的探险精神留在了杨绛的脑子里。她对革命群众很好奇,自己的检讨上每次都有一句狠狠的批语你这个披着羊皮的狼,可她偷偷端详监管小组的审阅者,面目又十分和善。杨绛便颠倒过来,称他披着狼皮的羊。

她忍不住向他们探险。一次,宿舍大院里要求家家户户的玻璃窗上用朱红油漆写上毛主席语录。杨绛住在三楼,不能站在窗外写,只得在屋里写反字。杨绛为了完成这项任务,向监管小组请了一天假。结果不到半天就完成了,偷得劳生半日闲。不久,她又找到另一位监管员,以修煤炉为由,请一天假,只费了不到半天工夫修好了,又得半日清闲。再过些日子,她直接向那位披着狼皮的羊请假看病,他并不盘问,点头答应了,杨绛其实不用去医院,在家休息,又偷得一日清闲。她很高兴地发现,所里的这些革命群众,其实都是披着狼皮的羊。

她看人很准。董衡巽告诉环球人物杂志记者,她曾说,人啊,就像一本书,有些你看得懂,有些你看不懂。杨绛认为董衡巽就是看得懂的,心很细,说话很含蓄。后来,董衡巽果然含蓄地保护了杨绛她认为英国作家乔治奥威尔的语言很美,就让董衡巽读他的作品,如《1984》《动物庄园》,这是董衡巽第一次看到反共反苏的小说。但他从来没有去检举揭发杨绛。

对看得懂的人,杨绛很和善。那时候所里的晚辈工资不高,每月56块钱。逢年过节或是家有急难,杨绛就给他们一些资助。朱虹回忆:有一次我和丈夫柳鸣九要送孩子回老家,因为没钱而犯愁,杨先生知道了,立刻送了300块过来。董衡巽算过一笔账,每年春节、五一十一三个大节日,杨绛就要给好几家送钱,别看钱锺书工资356元,杨绛工资280元,逢年过节,两位先生反倒是要过苦日子了。

当年郑土生打算自杀时,还惦记着要还杨绛的75块钱。也正因此,他被杨绛救回一命。60年代末70年代初,很多人被打成反革命分子,天天开会被批斗,就想到了自杀。我也在批斗会上被逼指认反革命,但我不想诬陷别人,也想自杀。我死前决定把欠杨绛先生的钱还清,把存折和现金加在一起,有75块钱,用纸包起来,塞到杨先生的抽屉里面。第二天中午,其他人都去买饭了,杨先生突然从外面很急地跑进来,把存折和现金扔到我的抽屉里面,还附有一张字条:小郑,我们准备要下干校了,大家都在走,这个钱我不需要,你给自己买点生活必需品吧。最后还说了一句,要保重身体。郑土生说,当时写这张纸条是非常危险的,因为她自己反动学术权威的帽子还没有摘,我也是被批斗过的。她同情我,没有把我当成敌人,在别人都不敢和我说话的时候鼓励我,打消了我轻生的念头。杨绛赞赏他宁可自杀,也不说假话诬陷他人的品德,把他当作自家人。

1976年,因为对文革不满,郑土生给中央写了一封信批评江青,当时四人帮还没倒台,邓小平尚未复出,结果可想而知。很快,从公安部下文到社科院,要求对我实行隔离审查。要把我的信公布,发动群众批判我。那时候,郑土生的儿子郑鹏刚刚出生,名字就是杨绛和钱锺书取的。杨绛知道后,立即对我说,你不用担心郑鹏,如果你有意外,我们会立刻托人把郑鹏养起来。这是她第二次冒着风险来救我。

再成名:接受政治礼遇,婉拒美国使馆

1972年,杨绛和钱锺书作为老弱病残离开干校,回到北京。杨绛最高兴的事,莫过于可以重新翻译《堂吉诃德》了。所里要把老先生们的东西还给他们,杨先生说,我什么都不要,只要我那个被没收的《堂吉诃德》的稿子!后来,外文组的支部书记在办公室一个犄角旮旯处找到了,交还给她。杨先生真是如获至宝。朱虹告诉环球人物杂志记者,因为中断了6年,杨绛只得从头开始再译,一头栽入西班牙语《堂吉诃德》的世界中。

1978年3月,杨绛的心血译作、72万字的《堂吉诃德》终于出版,这是直接从西班牙文译为中文的第一个版本,人们排着长队,将首印的10万册抢购一空。

这年6月,西班牙国王胡安卡洛斯一世和王后来华访问,邓小平将《堂吉诃德》的中译本作为国礼赠送给贵宾,并在国宴上将杨绛介绍给西班牙国王和王后。邓小平问杨绛:《堂吉诃德》是什么时候翻译的?其实这个问题不好回答,因为翻译这部书稿经历了整整20年的磨难,不是几句话就说得清楚的。但杨先生应对得很机智,只答:今年出版的。郑土生说。

《堂吉诃德》为杨绛带来了极高的社会声誉。西班牙授予她智慧国王阿方索十世大十字勋章;她坐在国宴主宾席上的镜头上了电视;她参加了第四届全国妇女大会;她作为社科院代表团的成员两次出访;她受邀出席各种与塞万提斯、堂吉诃德有关的文化、外交活动各种政治礼遇纷至沓来,杨绛和和气气、从从容容地接受了,然后,继续埋头读书写作,自觉自愿始终做零。

那一时期,控诉文革的哭喊声铺天盖地。1981年,杨绛却写了一本笔调平静、感情温婉的《干校六记》,讲的全是干校生活的琐事,没有半点激烈的指责,更没有声嘶力竭的控诉。正如她自己所言,乌云蔽天的岁月是不堪回首的,可是停留在我记忆里不易磨灭的,倒是那一道含蕴着光和热的金边。她指的,是人们在苦难中生出的同情和友爱。甚至于,对伤害过她的人,她也选择了友爱。郑土生说:文革后期有一项措施,让革命群众入住反动学术权威家,名曰掺沙子。掺入钱杨家的这对革命男女,对两位老先生百般刁难,还动手打过杨先生。钱杨夫妇被迫于1973年12月请示领导准许,逃离原住处,开始四处流亡。就是这样的人,杨先生后来写文章,也不提名字,只说是强邻。人民文学出版社的编审胡真才证实:后来出版杨先生的作品集时,她连这篇文章都删去了,不收入。

《干校六记》出版后,胡乔木在一次宴会上对钱锺书说,这本书是怨而不怒,哀而不伤,缠绵悱恻,句句真话。美国首任驻华办事处主任洛德的夫人读了《干校六记》后,提出要见杨绛,杨绛见了他们夫妇一次。以后美使馆请喝茶、请看电影、请吃饭,不断拉拢,杨绛只去了一次茶会。再后来,洛德夫人请杨绛为她的作品写一篇书评,杨绛婉言拒绝了。她对国家对民族有很深的感情,在大是大非的问题上很清醒。郑土生说。

觅不朽:用最难的学问,忘记最深的痛苦

杨绛那一代知识分子,都是在上世纪八九十年代人至晚境时争分夺秒地工作,因劳累过度,身体很快虚弱。1993年的一天,钱锺书整理完自己的《诗存》后,对杨绛说:咱们就这样再同过10年。杨绛脱口而出:你好贪心啊!我没有看得那么远,3年、5年就够长的了。钱锺书听了,默默退入起居室的躺椅里,不再作声。他一向不会系表带,都是杨绛帮他戴,从这天起,他乖乖地让杨绛教他自己戴。杨绛总是自责,认为自己这话让钱锺书愁出了病,1994年便住进了医院。

钱锺书的堂弟钱钟鲁说过,大嫂像一个帐篷,把身边的人都罩在里面,外面的风雨由她来抵挡。郑土生也说:不只是生活上,在人情世故上,在与文化界等各方面打交道时,杨绛先生都比钱锺书先生要周到。钱先生往往凭自己的性情、喜好说一些话,但杨先生很温和,善于应对各种场合,各种情况。钱锺书的愁是有道理的,他不能想象,没有杨绛,他的生活会是什么样子。

病中,钱锺书向杨绛交代,他死后不留骨灰,不设灵堂,恳辞花篮,不举行告别仪式,不开追悼会。杨绛说:我自己,这样办得到;你嘛,就很难说了。钱锺书说:那就要看我身后的人喽!

1998年12月19日凌晨,钱锺书身体状况很不好,医生连忙通知家属。杨绛赶到床前时,钱锺书已经合上一只眼,还睁着一只眼等待妻子。杨绛帮他合上眼睛,轻轻在他耳边说:你放心,有我呐!

社科院时任院长李铁映闻讯赶来,杨绛转述了钱锺书的交代:领导如果不同意,我会坚持向你请求按照钱锺书本人的意愿行事,我会没完没了地向你请求。她一路说到电梯口,李铁映最终说:你给我出难题了,这事我做不了主。

晚上,在孑然一人的家中,杨绛接到了时任中共中央总书记江泽民的电话,他对钱锺书的去世表示哀悼。杨绛同志,非常佩服你们,你们是真正的唯物主义者。中央同意不举行仪式。

钱锺书火化那天,杨先生没流泪,最后我把钱先生推到火化炉前,杨先生就在那里看,不忍离去,好多人都走了,她还是舍不得离开。杨绛的学生、外文所研究员薛鸿时曾回忆说。

逃逃逃逃逃!这是杨绛八妹童年时的口头禅,杨绛记忆深刻。如今,锺书逃走了,我也想逃走,但是逃哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。

她最终逃向了世上最难的学问古希腊语哲学读本、柏拉图《对话录》中的 《斐多》,一头扎进去,忘记自己。我按照自己翻译的习惯,一句句死盯着原文译,力求通达流畅,尽量避免哲学术语,努力把这篇盛称语言生动如戏剧的对话译成戏剧似的对话。柏拉图的这篇绝妙好辞,我译前已读过多遍,苏格拉底就义前的从容不惧,同门徒侃侃讨论生死问题的情景,深深打动了我,他那灵魂不灭的信念,对真、善、美、公正等道德观念的追求,给我以孤单单生活下去的勇气。2000年,中译本《斐多》出版,被称为迄今为止最感人至深的哲学译本。

之后,在那张钱锺书曾伏案工作的写字台上,杨绛完成了整理钱锺书学术遗物的工作。2003年出版3卷《钱锺书手稿集容安馆札记》,2011年出版20卷《钱锺书手稿集中文笔记》,现在,还有100多册外文笔记等待整理出版。一位103岁的老人,仍在坚韧地、静默地打扫现场。