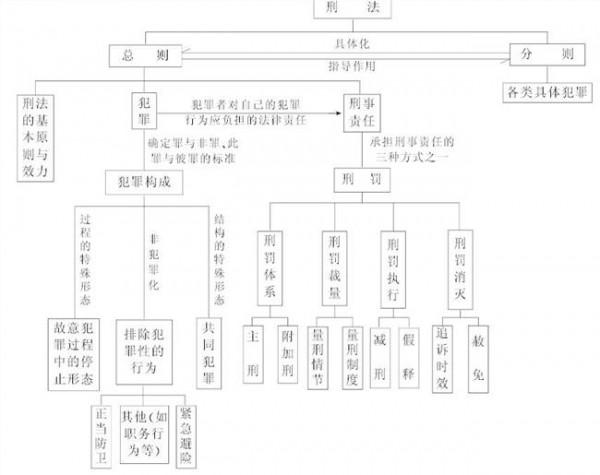

何洋刑法 何洋:试论刑法中“公共安全”的涵义

【摘要】“公共安全”是指不特定人的生命、健康和重大公私财产安全。这里的“不特定”应理解为无论犯罪行为是否具有针对性,最终会侵害到哪些人的生命、健康和重大公私财产安全,其事先是无法确定的,而且该行为所造成的危险状态或危害结果有随时转化或扩大的现实可能性。

【关键词】公共安全;不特定;转化;现实可能性

在我国刑法中,危害公共安全罪是一类危害极大、常见多发的重要犯罪,对人民的生活、工作有重大影响。然而,由于刑法理论界对于“公共安全”的理解迥然不同,致使司法机关在认定具体行为是否构成危害公共安全罪时,困难重重。笔者试图通过对主要学术观点的比较评析,再结合具体案例,对“公共安全”的涵义重新进行思考和界定,以期对我国的刑事司法实践有所裨益。

一、刑法理论界对“公共安全”涵义的界定

何为公共安全?现行刑法第二章以及司法解释都没有明确规定,只是在我国刑法教科书及相关论文中可以看到对“公共安全”所下的定义。本文仅介绍几种有代表性的观点。

1.所谓公共安全,是指“不特定多数人的生命、健康和重大公私财产安全”[1]。2.所谓公共安全,是指“不特定多数人的生命、健康或重大公私财产安全”[2]。3.所谓公共安全,是指“不特定多数人的生命、健康、重大公私财产安全以及公共生产、工作和生活的安全”[3]。4.所谓公共安全,是指“不特定或者多数人的生命、健康或公私财产的安全”[4]。

通过比较,可以发现,上述四种观点的分歧主要集中在以下三个方面:

1.不特定多数人的生命、健康与重大公私财产安全的关系是“和”还是“或”。从语法逻辑关系来分析,如果它们是“和”的关系,则意味着不特定可以限制生命、健康以及重大公私财产安全,即要求重大公私财产安全也是不特定的;如果它们的关系是“或”的关系,则意味着不特定只能限制多数人的生命、健康,而公私财产只要求重大即可,不必为不特定的。

2.公共安全的内容除了不特定多数人的生命、健康、重大公私财产安全以外,是否还包括公共生产、工作与生活的安全。

换句话说,生命、健康、重大公私财产安全是不是公共安全内容的全部,公共生产、工作和生活的安全是否有必要被单独列出。3.不特定和多数人的关系究竟是并列还是选择。如果不特定与多数人是并列的关系,则它排斥侵害特定多数人、特定少数人和不特定少数人的生命、健康以及重大公私财产安全的行为构成危害公共安全罪;如果不特定和多数人是选择的关系,则它只排斥侵害特定少数人的生命、健康和重大公私财产安全的行为构成危害公共安全罪。

以上三个问题能否正确解答,关系着对于“公共安全”的界定是否科学,同时,对于判断是否构成危害公共安全罪也有重要意义。接下来,本文将对上面的问题进行分析论证。

二、对公共安全之“公共”的界定

对公共安全之“公共”界定的关键在于如何理解不特定与多数人。

(一)对于“不特定”的理解

1.理论界主要有以下几种观点

(1)所谓不特定,是指犯罪行为不是针对某一个、某几个特定的人或者某项特定具体的财产,它的实际危害后果的严重性和广泛性,犯罪分子往往难以预料和控制[5]。(2)所谓不特定,是指犯罪行为可能侵犯的对象和可能造成的结果事先无法确定,行为人对此既无法具体预料也难以实际控制,行为的危险或行为造成的危害结果可能随时扩大或增加[4]。

(3)所谓不特定,是指危害公共安全的犯罪的危害性不是限定于特定的个人或财产,而往往在事先无法确定其侵害的对象,也无法预料和控制可能造成的后果[6]。

(4)所谓不特定,是指绝大多数犯罪往往在行为前无法确定其侵害的对象的范围,也无法预料和控制可能造成的后果及其程度,所造成的实际危害后果,常常超出了行为人的预料和控制。

但是,不能将“不特定”理解为没有特定的侵犯对象或目标[7]。(5)所谓不特定,是指行为人对自己行为可能侵害或可能破坏的后果,事前无法确定,无法预料并难以控制。它包括对象不特定和结果不特定两层含义,也就是说,危害公共安全罪不以行为人主观上是否有确定的犯罪对象与侵害目标为准。

对象不特,定,是指行为究竟可能对谁的人身或财产造成损害,造成多少人的人身财产安全损害,是行为人无法预料的。

但需要注意的是,不特定并不意味着可能侵害的对象和可能造成的结果没有上限,有些情况下,上限无法确定,有些情况下,上限是可能确定的。不特定从属性上讲是客观的,其判断只能依照自然法则和客观规律来确定,而不以行为人的主观意图为转移[8]。

2.比较分析

(1)对象不特定的具体含义

对象不特定究竟是指行为人在事前没有意图侵害的对象还是行为在客观上使不特定人遭受侵害。对于这个问题,以上五种观点均认为对象不特定是指行为在客观上使不特定的人遭受侵害,而不能将不特定理解为没有特定的侵害对象。也就是说,即使行为人在事前有明确的侵害目标,如果客观结果侵犯了公众的生命、健康和重大公私财产安全,也可能构成危害公共安全罪。

例如,1988年7月22日夜,某市郊区城角庄木器厂厂长张福柱一家四口已经入睡,一声巨响把他们从梦中惊醒,全家人翻身坐起,紧张地望着窗外。张福柱打开门,一股刺鼻的火药味扑面而来,只见院中平整的地面被炸了一个坑,门窗上的塑料网纱已被火烧毁,所幸其他无损。

事后,公安机关抓获了肇事者梁林辉。梁本系该木器厂工人,由于在窗内吸烟违反厂规受到了厂长张福柱的批评和处罚,因为怀恨在心,蓄意报复。他用三斤火药制成炸药包一个,趁夜深人静点燃导线抛入张福柱院内,制造了上面那一幕[9]。

对于这个案子,争议的焦点在于,梁的行为目标是张福柱及其全家,因此,有人认为侵害的对象是特定的,而不是不特定的,不属于爆炸罪的范畴。然而,笔者认为,只要行为人以爆炸的方式实施故意杀人的行为,客观上危害公共安全,主观上对危害公共安全的结果有认识,就构成爆炸罪。

(2)行为人对实际危害结果的预测和控制

上述五种观点,其实都不同程度地认为行为人在事前对于实际危害结果无法预料和控制。笔者认为,将行为人对实际危害结果的无法预料和控制作为“不特定”内涵的构成要素之一,既不科学亦不合理。首先,依照我国刑法有关故意、过失和意外事件的规定,无法预料和无法控制,常常被用来指不受行为人主观意志支配和控制的意外事件,而意外事件,由于行为人主观上没有罪过,是不负刑事责任的。

在危害公共安全罪中,运用这些词语,并不合适。其次,在故意实施的危害公共安全犯罪中,如在人口密集的居民区、超市、电影院等公共场所放置炸药等,类似于这种行为将导致什么样的结果,相信一般人都可以预见。

从刑法理论上来说,行为人对于危害社会的结果持概括的故意。

如果行为人为了追求一个特定的目标,而放任危害公共安全的结果发生,比如上文所举的甲为了杀死乙,而在公共汽车上放置炸弹,结果造成危害公共安全的结果出现,那么,行为人对于目标之外的结果持未必的故意,怎么能说这类犯罪人对其行为和结果无法预见呢?既然行为人对这种危害社会的结果持一种希望或者放任的态度,即使行为人可以预料到,他也不会去控制,又何谈难以控制呢?再次,即使在过失造成的危害公共安全犯罪中,行为人也是应该预见,能够预见,而不是无法预见,否则,便不会追究行为人的过失责任。

最后,在某些特殊情况下,行为人可能对实际扩大的结果没有预料到,但如果没有扩大之前的结果也足以使其构成危害公共安全罪的话,那么这种情况并不影响对其行为的定性。

如果没有扩大之前的结果不足以构成危害公共安全罪的话,那么,就要具体判断行为人的行为与最后的结果之间是否具有相当因果关系,如果具有相当因果关系,则行为人仍然要构成相应的犯罪;如果不具有相当因果关系,则行为人不对扩大后的结果负责。综上,笔者认为,不特定的涵义不需要强调“行为人对实际危害后果的无法预料和无法控制”。

(3)危险状态或危害后果随时转化或扩大的现实可能性

在笔者看来,危险状态随时转化以及危害后果随时扩大即波及其他利益的现实可能性是构成不特定内涵的不可或缺的要素,也是在司法实践中判断罪与非罪,此罪与彼罪的关键因素。为了充分而具体地解释这个问题,笔者试图通过两个案例,作比较分析:案例一:甲因为与人闹矛盾,心中郁闷,甲为了发泄心中怨气,到过街天桥,将桥上废置的砖头向步行街的人群中掷去,结果砸中乙的头部,致使乙当场死亡。

案例二:乙同样是因为心中郁闷,来到一跨越高速公路的人行天桥,将桥上的石块砸向高速公路,恰巧砸穿一辆飞速行驶的轿车的挡风玻璃,致使车辆自损,驾驶员当场死亡。

以上两个案例从客观结果看,都是致一人死亡;从不特定性上来看,甲和乙事前都没有确定的侵害目标,甲和艺的行为最终将导致谁的伤亡都无法确定,所以,从表面上看,都是不特定的。

但是,尽管两个案件具有很大的相似性,但本质却不同。因为甲和乙的行为发生的具体环境不同。甲将砖头扔向步行街的人群中,虽然甲主观上对可能发生的不特定对象的伤亡持故意的态度,事实上也造成了一人死亡的结果,但是城市的步行街一般都是步行的行人,不会有机动车辆等危险的交通工具通过,故,在客观上,甲的行为不具有扩大或者波及其他不特定人利益的现实可能性,达不到危害公共安全罪中“公共”的要求。

因此,对于甲的行为应定性为故意杀人罪或者故意伤害罪,而不能是危害公共安全罪。与甲的情况不同,乙将石块投掷到高速公路上。众所周知,高速公路是国家重要的交通干道,车流量大,车速快,一旦某路段发生突发性的交通事故,极有可能在短时间内造成重大交通事故。

也就是说,虽然乙的行为在客观上最终只造成了一人死亡的结果,但是,乙的行为随时可使这种结果扩大,危及更多人的利益,从而使不确定的其他人的利益处于随时受到侵犯的危险状态之中[10]。因此,乙的行为应该认定为以危险方法危害公共安全罪。

可见,危险状态或危害后果随时转化或扩大的现实可能性对于处理司法实践中的疑难问题起着很重要的作用。那么,如何判断行为人的行为是否具有“危险状态或危害后果随时转化或扩大的现实可能性”呢?一般来说,对于“危险状态或危害后果随时转化或扩大的现实可能性”的判断应以行为时所客观存在的行为人所特别认识到的以及一般人认识到的各种事实为基础,立足于一般人的立场对事态作事前判断。

如果从行为时存在的情况以及一般人的观念来看,在侵犯不特定个人时,有危及其他人生命、健康和重大公私财产安全的现实可能性,那么,行为人的行为就具有危害公共安全罪的性质,构成危害公共安全罪。

据此,笔者认为,危害公共安全罪中的“不特定”是指无论犯罪行为是否具有针对性,最终会侵害到哪些人的生命、健康和重大公私财产安全,其事先是无法确定的,而且该行为所造成的危险状态或危害结果有随时转化或扩大的现实可能性。

(二)对于“多数人”的理解

我国刑法理论界对于危害公共安全中的“多数人”的研究相对较少,而且也比较表面化。相当一部分教材和论文根本就没有阐述什么叫做“多数人”,或者只是将其简单地规定为三人或三人以上。相对而言,张明楷教授对于多数人的理解更合理。他认为,对于多数人,难以用具体数字表述,如果行为使较多的人(即使是特定的多数人)感受到生命、健康或者重大公私财产安全受到威胁,就应认为危害了公共安全[4]。

笔者认为,应该从本质上去理解多数人,而不是仅仅用数量衡量。刑法第二章规定危害公共安全罪,实际上是将个人法益抽象为社会法益作为保护对象,是为了保护公共安全,维护社会公共秩序和公众的利益。“公共”是相对于“个人”而言的,相应的,“公共安全”应当是与“个人安全”相对应的概念。

社会性是公共安全的题中之义,因此,公共安全当然应当是指多数人的安全或者潜在的被威胁的多数人的安全。诚然,数量的多少与公众利益的大小,社会性的强弱都有关系,但是,对于“公共”的界定并不仅仅依赖于数量的多少。

在上文,笔者将不特定界定为“无论犯罪行为是否具有针对性,最终会侵害到哪些人的生命、健康和重大公私财产安全,其事先是无法确定的,而且该行为所造成的危险状态或危害结果有随时转化或扩大的现实可能性。

”其实,无论是危险状态的转化还是危害结果扩大的现实可能性,都是对不特定的社会性的一种彰显,正因为这种状态或结果随时可能会危及社会,我们才将其认定为危害了公共安全。对于多数人的论述与此相同。故,危害公共安全犯罪中的“多数”人除了要求数量上要达到三人或三人以上,(点击此处阅读下一页)