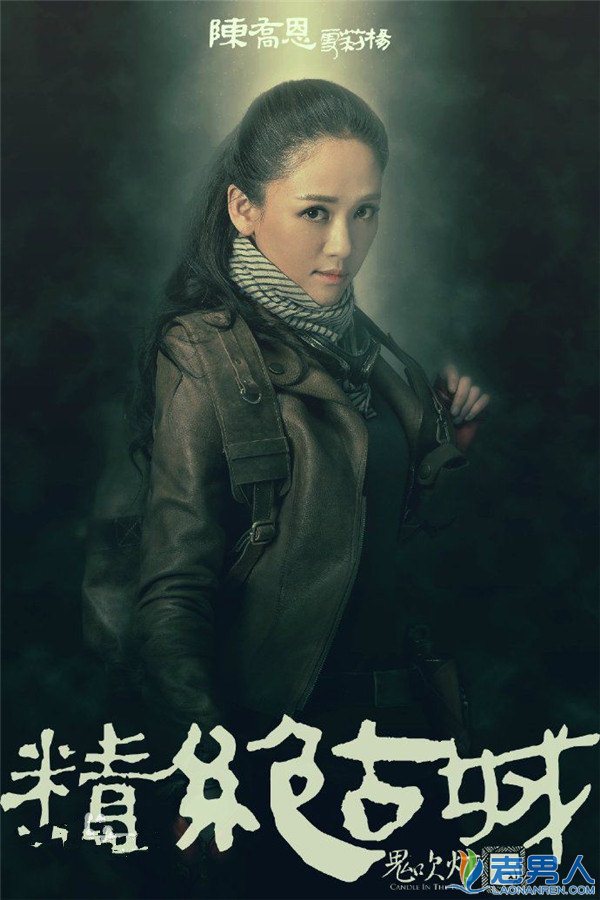

看完《鬼吹灯之精绝古城》就是爽 上交国家梗破得妙

看了1集,心情只有一个字可以形容:“爽!”

孔笙导演的戏,请务必要珍惜着看,不仅量少,你看现在的导演那一栏,他的名字后面,都要带上一两个后缀了。先不说孔导追求细节的一贯严谨,单是那精绝极致的片头和大气磅礴的片尾,就足够愉悦感官的了。对东篱来说,唯有孔导的戏,可以未播就全然放心地投放满怀的期待。

这一次,当然还是没有失望,下面谈几点看法。

故事的背景是80年代初,改革的春风刚刚刮起来,北京大小倒爷的进货渠道开始不满足于走广东福建,而是渐渐延伸到香港,一张张一匝匝大团结票子,考古队发粮票,一天给三块工钱,喜庆的土布被套……这些都不算啥,毕竟现在上世纪八十年代的戏也算年代戏了,一般剧组稍加注意只能算是必做功课。

我想说滴是以下三样:火车、野生动物和英子的手电筒。

胡八一进京的列车,播音员一板一眼的报站,真是神定位啊,哪怕没读过原著的观众,也能把时间坐标迅速定点到位。还有胡八一和王胖子进内蒙的火车,那可不就是不折不扣的“火”车嘛,扑扑扑冒烟呢(谁知道80年代那篇小学课文吗?小燕子从南方飞回来,好奇地问:“妈妈,那火车怎么不冒烟呢?”其深刻的主题就是赞颂改革开放给伟大的祖国带来的巨大变化。)

内蒙鄂伦春族人居住的地方,剧组神还原了上世纪八十年代自然环境还未遭到大破坏的情形,马嘶狗欢,满林子的野生动物竞相追逐,用豪猪烘托了山林的危险,这很重要,野人沟的传说地位,不是说说就有的。

鄂伦春女孩英子,其干脆利落在做饭打水和一枪毙野猪中显现得淋漓尽致,后续还有没有其他作用,只看了2集的东篱还不知道,但是英子胸前挂的那只长手电筒,真是太神奇了,在那个年代,在深山老林里,有一支这样的手电筒,简直是高精尖的配备啊。

盗墓,就算不考虑它的不合法,作为故事的主人公胡八一就过不了自己的道德这一关。所以,《盗墓笔记》的“上交给国家”虽然搞笑,实在也是无奈之举,不过,以孔笙的团队,要破这个梗应该也不是难事,好玩的是,在《精绝古城》里,同样出现了“上交给国家”的台词。对此,网上有人吐槽:难道一定要写这么正确而无味的台词吗?

其实,哈哈,这恰恰是有趣的部分。当这句台词在盗笔里第一次出现时,引发的是原著粉的愤怒,但是,随着表情包的走红,如今已成调侃之神句,所以《鬼吹灯之精绝古城》再次使用,也许是出自一种善意的调侃,也许是出自同一个编剧(白一骢)的手笔,不管是哪个原因,都起到了四两拨千斤的作用,那是一种绝妙的不言而喻,为什么不用呢?

当然,光有这句台词,还不足以解决屏幕上的胡八一走上倒斗之路的道德问题,所以,孔笙是这样破梗的:大金牙和王胖子都没能说动胡八一,但“收点东西”带领乡亲们共同致富,算是一条可行的路子,也是那个年代时髦的说法;然后,到了内蒙,发现那些酸菜坛子(为我老谭笑一个)都上交给国家了,胡八一连回家的路费都没有了,于是决定去野人沟碰碰运气,至此,胡八一倒斗被观众接受,故事走入正轨。

企鹅影业萌萌哒的广告植入,在卡通风的《如果蜗牛有爱情》里显得相得益彰,但是,这与孔导的风格就明显不符了,所以,才会招致那么多的吐槽。这也是观众的爱之切所致:精品剧,总希望它能精益求精,容不得半点瑕疵。不过这种后期植入的广告,不是搞技术的导演能置喙的事,即使能,相信孔导也不会因为这个而与搞资本的老友侯鸿亮起冲突。

倒是剧中有一个很有趣的镜头,不知道关不关孔导的事。当大金牙打上门来,胡八一把人让进屋里,贴了伟人画像的墙壁上,赫然挂着个三元食品的袋子。我想把它理解成剧组工作人员的自作主张,呃,这样一来,是不是目测东篱很有当脑残粉的潜质?