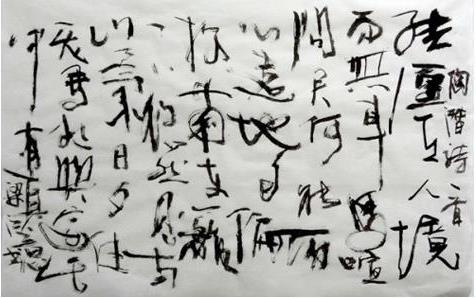

论阮籍的《咏怀》五言诗的诗史意义(上)

内容提要:正始与建安不同的历史文化背景,从根本上决定了正始与建安的不同诗风;个体诗人时代的确认;开拓了玄言诗新的诗体形式;进一步确立了五言抒情诗的体制;进一步实现了意象式的写作方式;多视角转换的写作方式等五个方面,构成了阮籍《咏怀》五言诗的特质及其诗史意义。

关键词:阮籍 咏怀诗 诗史意义

阮籍代表的正始诗风,紧承建安之后,竹林七贤与建安七子,同为七人组成的文学集团,其间有何异同,这无疑是一个有意思的命题。有学者曾从七子与七贤的不同生活体验,来思考其文学写作的不同特质:“建安七子与竹林七贤,前后遥相对照,是一件值得注意的事”,他们之间最为值得注意的区别,是七子“大都有过现实生活的体验和感受”,而七贤则“对现实感受不深”[3],这一认识显然还不够全面。

事实上,阮籍代表的七贤与七子所处的历史文化环境背景大不相同,阮籍《咏怀》五言诗代表的正始诗风,也与三曹七子代表的建安诗风,有着不同的诗史地位和意义——当然,两者之间又有着一种顺承方面的关系,不论是历史文化方面还是五言诗的演进方面,都是如此。

此外,对于阮籍的文学史地位,一般学者多从历史文化视角来审视,认为阮籍的历史文化意义大于他的诗歌史意义,这就容易忽略阮籍自身具有的诗史意义——若以文学作为本位来说,历史文化的特质毕竟仅仅是“因”,还需要落实到从文学本体方面来审视阮籍诗歌意义的“果”。因此,本文尝试从历史文化和诗歌演进变迁的两个视角,来探讨阮籍《咏怀》五言诗的特质及其诗史意义。

竹林七贤与建安七子,其文学上的不同,首先原因于历史背景的不同:建安时期,处于曹魏政权的创业时期,总体来说,呈现了昂扬向上的创业精神,士与政权之间基本一致,故生命的咏叹常与建功立业的渴望交织在一起,形成慷慨悲凉的独特的建安之音。

从诗人构成来说,建安诗坛的文学写作集团由三曹七子来构成,而正始文学则由竹林七贤构成诗坛主体。两相比较,三曹在曹魏皇权家族之内,七子(除去孔融,实为六子)则为皇权中心之羽翼,总之,他们本身就在当时政治和文化、文学的中心;而七贤则在政治上是与司马氏政权抗衡的大本营,属于和政权中心处于疏离状态,或说是对抗状态下的在野中心,前者与统治中心的亲和、同一,与后者之于统治中心的疏离、对抗,是七子、七贤两个时代之不同的本质所在。

它从根本上决定了建安与正始之间文风的不同。建安诗风的慷慨悲凉,并非是对建安政治现实的不满,恰恰相反,它常常是昂扬的、向上的。所谓的悲凉,除了揭示战争带来的苦难之外,常常是对于人生短暂的咏叹,即便是这种“少年不识愁滋味”式的生命咏叹,也常常会引入及早建功立业的另一个主题。

曹操的《短歌行》就是其中的代表;而阮籍《咏怀》五言诗代表的正始诗风,才真正达到了一种痛入生命骨髓的悲哀。从历史文化的背景来说,譬如建安时代的通脱,处于两汉儒家一统刚刚解构的时代,故曹操、曹丕父子时代的“通脱”,带有思想解放的味道,而正始玄学和魏晋风度,是与司马氏集团标榜的“名教”相对抗的产物;建安之求仙与正始之服散,建安之饮酒与正始之饮酒,都有一脉相承的关系,但有着本质的区别:建安的求仙,还在传统的道家的采药以求长生的范畴。

游仙诗早在曹操作品中就有,从曹操求仙诗的具体场景描写来看,显然还在先秦时代道家的传统文化之内,如《气出倡》的“愿得神之人。乘驾云车。骖驾白鹿。上到天之门。来赐神之药。……乃到王母台。金阶玉为堂。芝草生殿傍”的描写,与何晏以来的服食求仙相比,显然不是同一种类型的文化;同样是饮酒,建安的游宴诗,主要是欢乐的场景,曹植后期有“忧生之叹”的悲哀,到正始时代的饮酒,完全成为士人借酒避祸的手段,不论外表上装饰得如何轻视世事,洒脱不凡,却难以掩盖内心和现实的矛盾和痛苦。

士人由两汉时期的经术之士,到党人的抗争,再到建安时代的通脱,到正始玄风和魏晋风度,经历了一个由与中央政权的高度一致到日渐疏离的过程:党锢时代,士风主流是以一腔忠愤,维系大厦于将倾。所谓“逮桓灵之间,主荒政谬,国命委于阉寺,士子羞与为伍,故匹夫抗愤,处士横议,遂乃激扬名声,互相题拂,品核公卿,裁量执政,緈直之风,于斯行矣。

”[4]其辅流则如徐稚谢绝郭林宗之邀:“大树将倾,非一绳所系,何为栖栖不遑宁处?”[5]显示了士人由匹夫抗愤的婞直,而转向与统治者疏离的转型的信息。

党锢之祸,两次党禁,党人共有千人左右死于非命,这就促成了党人与中央政权的疏离意识。将向心力“转向了重视自我,崇拜圣人变为崇拜名士。士人之间,互相标榜,指天下名士,为之称号。

名士崇拜说明,在社会心理上正统思想不知不觉地消退,而独立人格在士人心理上地位提高了。”[6]有学者认为,党人精神标志了“士的群体自觉”(余英时先生语),但笔者认为,由抗愤横议的党人精神,到此后的疏离意识,并最终演进为魏晋风度,才是真正意义上的“士的群体自觉”,因为,前者的精神固然令人感动,但仍在儒家大一统的窠臼之内,而后者的自觉,才是士人的独立自觉。

党人的抗争与徐稚的觉悟,可以说仅仅构成了这种疏离意识的雏形情态,前者从积极的抗争,后者从消极的逃避的角度,但不论怎样,它们本身还在儒家隐逸文化范畴之中;曹操父子的通脱,可以说是这一转型的第二种形态。

这种形态,将士人的疏离纳入到新的政权体制之中,从而将士人对于儒家大一统名教的不满合法化,由当权者倡导通脱,率先垂范,统治者与原本处于具有疏离觉醒精神的人物合而为一。

当然,其中也有难以摆脱的矛盾:一方面,曹氏父子作为东汉政权的对立物,需要着通脱和疏离意识,另一方面,作为新的政权中心,又需要着士人对于自己的忠诚,这就又需要着儒家的名教来辅助。正始玄风,可以说是疏离意识的第三种形态,也是疏离意识转型的阶段性完成。

他们或借酒来逃匿,如阮籍:“本有济世志,属魏晋之际,天下多故,名士少有全者,籍由是不与世事,遂酣饮以为常。文帝初欲为武帝求婚于籍,籍酣醉六十日,不得言而止。钟会数以时事问之,欲因其可否而致之罪,皆以酣醉获免。

”[7]但阮籍又并非徐稚似的隐逸,而是以其行为,来揭露名教之虚伪,和自己对于权利中心的疏离反抗;或清醒地面对统治者,如嵇康的《与山巨源绝交书》,举出官场奉迎、庸俗交际等七种来说明自己的不堪忍受,而自己“非汤、武而薄周孔”和“刚肠疾恶,清肆直言”,这就是“七不堪二不可”,说自己“性复疏懒”“头面常一月十五日不洗,不大闷痒,不能沐也,每常小便而忍不起,令胞中略转乃起耳。

”嵇康之死,影响极大,标志着士人之于统治者的疏离思潮因走向极端而宣告结束。

嵇康死而向秀入洛做官,正是这种情形的标志。向秀从洛阳返回经过山阳,做《思旧赋》。鲁迅说,此赋几乎是刚开始便结束了,原因是当时政治的极端黑暗和恐怖。士人与皇权中心的疏离阶段性的结束,不得不重回政权的附庸地位,即与统治者求得相安局面的某种妥协。

以上所说,都是正始之于建安的不同之处,但正始与建安之间,又是一气贯下的承接关系,像是一个人的年轻时代和中年时代之间的关系。譬如,就历史文化背景来说,魏晋风度、玄谈、服散等等,都是建安时代自然演变的必然结果,大抵一切都植根于曹操建安十五年左右的思想转型之中,通脱意味着思想的解放和传统儒家思想的解构,而司马氏之取代曹魏政权,本身就是曹操自身思想体系的苦果,由通脱而玄风大盛,也是这一演进的必然,正如罗宗强先生所说:“正始玄风,从其特质说,它是建安重感情、重个性、重欲望的思潮的理性发展。

……它所要解决的最根本的问题,就是名教与自然的关系。”[8]从诗史演进来说,也同样具有着前后承接的关系——三曹七子的五言诗开拓,有待于诗本体的确认,而竹林七贤,特别是阮籍的《咏怀》五言诗,就是对于建安五言诗的一次具有诗本体意义的确认。

二、阮籍《咏怀诗》的特色及其诗史意义

1、个体诗人时代的确认。中国的文人诗,由建安时期确立,经过阮籍的写作,形成为一条绵延不绝的诗史长河:阮籍以《咏怀诗》名世,其中四言诗十三首,五言诗八十二首,皆非一时一地所作,可以视为他的诗歌总集。阮籍五言《咏怀诗》,处在建安五言诗之后,意义重大,中国文学的历史,自风骚以来,直到建安之前的时代,个体诗人的写作,始终处在一种偶然为之的状态,诗三百能考察清楚作者姓名的作品寥寥无几,屈原楚辞的出现,标志了有主名诗人写作的开端,但在随后四百多年的两汉诗坛上,有主名的诗人的有意写作,始终没有出现,或者是虽有姓名,而数量稀少,一生之诗作,数篇而已;或是出现遗失作者姓名的“古诗”。

这些都说明:就总体而言,整个先秦两汉时代,中国诗歌的写作历程,还处在群体诗人的写作时代,建安之后,百家腾跃,五言诗兴起,标志了个体诗人写作时代的真正开始。

阮籍紧随建安诗人之后,有意识写作五言诗作,接响建安,开启晋宋,从此之后,中国诗歌绵延不绝,再也没有出现类似两汉诗坛的中断局面。就这一点来说,阮籍《咏怀诗》居功甚伟。从数量来说,建安时期最大的三位诗人,三曹的诗作数量,分别为曹操:20余首、曹丕:43首,其中五言21首;曹植:诗和乐府共计74篇,[9]一说为:“诗歌九十余首,其中有六十多首是五言诗”,[10]即便是按后者计算,三曹五言诗相加,也只是与阮籍的《咏怀》五言诗大抵相若,可知阮籍五言诗在写作数量上,发生了一次飞跃,这就极大的发展和巩固了五言诗这一新兴的诗体形式,使中国诗歌向其阶段性目标——近体诗的发展,奠定了正确的走向。

2、开拓了玄言诗新的诗体形式。首先的问题,是阮籍的诗歌是否可以视为玄言诗的开端?《大百科全书》:“玄言诗一种以阐释老庄和佛教哲理为主要内容的诗歌。约起于西晋之末而盛行于东晋。……许多诗人都使用诗歌的形式来表达自己对于玄理的领悟。

”[11]《文心雕龙·时序》:“自中朝贵玄,江左称盛,因谈余气,流成文体,……诗必柱下之旨归,赋乃漆园之义疏。”说阮籍《咏怀》诗开创了玄言诗,主要的理由是:1、玄言诗是魏晋玄言清谈文化的诗歌表现,而玄言清谈,肇始于魏末何晏的时代,何晏、应璩的五言诗,已经是玄言诗的先兆,但由于他们的五言诗,还属于偶然写作;2、玄言诗是以阐释哲理为主,而阮籍、嵇康的诗作,都以表达哲理为其宗旨;3、由于魏晋玄学提倡“得意忘象”,所以自然景物也往往作为领略玄趣的“言象”出现在玄言诗人的笔下,而阮籍的诗歌,在景物的摹写方面,相比之建安五言诗,也有着明显的后退,主体的哲理感思,成为其诗中的主要成分。

从这些方面来看,阮籍与嵇康的诗歌,都已经进入到了玄言诗的阶段。只不过,由于玄言诗在魏末正始的时代,还属于新兴的诗体,玄言诗的特质还没有发挥到极致,故阮籍的玄言诗,还有着很大的建安诗风遗留的成分,到了东晋的时代,玄言诗才发展到钟嵘所说的“理过其辞,淡忽寡味”的极致。

因此,可以说,正始时期最主要的特点就是玄言诗的兴起:正是阮籍的《咏怀诗》,在建安山水诗、游宴诗、女性题材诗之后,开拓了玄言诗这一新的诗歌形式。玄言诗与建安时期的借助具体的山水景物的诗作之间,有着紧密的承接关系,但又有着本质的不同。

由于玄言本身的特质,就是借助自然山水以抗衡“名教”,竹林七贤的称号,本身就涵纳着自然山水的情趣,因此,正始玄言诗中,天然地涵纳着士人的山水雅趣。这一点正如罗宗强先生所论:“阮籍和嵇康,把老庄的人生境界带到文学中来。

这就为在文学中表现自然、表现人与自然的亲和感,表现人对于自然的美的追求开拓了一条广阔的路。心与道冥的境界,也就是人与自然万物融合无间的境界。从此,中国的文人不再单纯从道德的角度来观察山水,不再停留在智者乐水,仁者乐山上,而进入了审美的领域。

”[12]士人自觉的山水意识起源较早,东汉末年郭泰就有了养生山林的思想,认为仕途风波,“未若岩岫颐神,娱心彭老。”(《抱朴子·正郭篇》引),李膺见“直道不容于时,悦山乐水”(《后汉书·党锢列传》),但这些都还没有将这种山水意识“建立在一种明确的老、庄人生理想境界之上。

只有在这种人生境界之上,完全摆脱功利的目的,才有可能在文学创作中把对于自然的态度引向了审美的层次。而这一点,正是从正始士人开始的。从这个意义上来说,正始时期乃是后来山水诗的滥觞。”[13]

由于正始时代玄言哲思的时代特征,表现在五言诗的写作方式上,也明显地呈现了重视主体的抒情性的特征,在主体之意与客体之象方面,明显地呈现了向前者的倾斜,而且,是重在表达深层次的庄老哲学观。正始诗歌的直接抒情、议论化特征,在建安向正始过渡的何晏、应璩身上,都有所体现。

何晏仅仅存诗《言志诗》一首:“鸿鹄比翼游。群飞戏太清。常恐夭网罗。忧祸一旦并。岂若集五湖。顺流唼(读如霎,吞食)浮萍。消遥放志意。何为怵惕惊。

……”景物在这里成为虚拟的场景,完全是为了表达诗人对于人生现实的某种心态。应璩的《百一诗》更强烈地呈现了议论化的趋势:“下流不可处。君子慎厥初。名高不宿著。易用受侵诬。……”同时期的郭遐周的《赠嵇康诗三首》,郭遐叔的《赠嵇康诗二首》等,也都大抵如此。

由此可以知道,建安后期的诗人,在三曹七子代表的建安诗歌之后,并没有传承建安诗风,而是有回归两汉言志诗传统的意思,议论的成分极大的增加,就是其中最为重要的表现。从玄言诗的角度来说,何晏、应璩的诗作,都可以视为较早的玄言诗,但由于其数量少而质量低,故阮籍的《咏怀》诗,可以视为玄言诗的开端。

由于身处险境,阮籍的《咏怀诗》都以发言玄远的象征性语言来表达内心的苦闷情怀。《咏怀诗》八十二首,可以视为阮籍整个人生思想感情的总汇。《文选》李善注引刘宋诗人颜延之说:“嗣宗身仕乱朝,常恐罹谤遇祸,因兹发咏,故每有忧生之嗟。

虽志在刺讥,而文多隐避,百代之下,难以情测。”所以“忧生之嗟”和“志在讥刺”在《咏怀》诗中占有很大份量。八十二首的第一首,是整部诗的序曲,有人认为是“纲”:“夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。徘徊将何见,忧思独伤心。”诗人借万籁无声的沉寂的黑夜,象征现实的黑暗和压抑,以及自己万感交集、满怀情衷无以倾吐的幽独孤愤心境。其中“孤鸿号外野,翔鸟鸣北林”,是意象凄美的山水景物名句,含蓄而形象地表现社会的压抑,个人与现实的矛盾。思想与现实的冲突 以及由此引起的对时局、对个人命运的忧虑。

阮籍《咏怀》五言诗中有许多都是直接议论写成的,但这种议论方式做成的诗,已经是经历建安之后的议论,故其艺术特质,呈现了对于两汉议论言志的超越。如《其六》:“昔闻东陵瓜,近在青门外。连畛距阡陌,子母相钩带。

五色曜朝日,嘉宾四面会。膏火自煎熬,多财为患害。布衣可终身,宠禄岂足赖。”此诗有无所指,向来解者纷纷,或谓指曹爽之沉溺于荣华富贵而作,或谓泛讥趋附权势者,或谓喻己之不能终隐。全诗以“昔闻东陵瓜”,这样的一种叙说故事的方式开头,《史记·萧相国世家》记载:“召(邵)平者,故秦东陵侯。

秦破,为布衣,贫,种瓜于长安城东。瓜美,故时俗谓之‘东陵瓜’。”“青门”,汉代长安城东面南头的第一门叫做霸城门,门色青,故俗称青门。

诗人从此处开始描述叙说:早就听说东陵侯种瓜的地方,就近在青门之外。瓜田连着阡陌(畛,田间的径路,泛指田间,距,到),瓜蔓牵带着小瓜,就像是吴中“岁充贡赋”的“五色瓜”,在那早晨的阳光下闪耀着缤纷的五色,吸引了嘉宾们从四方而来。

哎!君不闻庄子在《人间世》中有言:“山木自寇也,膏火自煎也。”做个布衣也是一生,那恩宠和爵禄岂是可以依赖的?显然,庄子的“山木自寇”“膏火自煎”,乃是全篇的主旨,但阮籍却将这种哲理玄思,通过东陵侯种瓜的故事以及对故事的议论叙说来阐发出来,“以此明白的哲思与明白的感情倾向,表现出来的却是不确定的含意。

”[14]阮籍的议论诗,常常具有极大的概括力,从而具有某种警人的效果,如:“自然有成理,生死道无常”,“人言愿延年,延年欲焉之?”“英风截云霓,超世发奇声”“有悲则有情,无悲亦无思”“生命几何时,慷慨各努力”等等,都堪称这种富有哲理性概括力的佳句。